二维应变作用下超导薄膜LiFeAs的磁性和电子性质*

王鑫 李桦 董正超† 仲崇贵2)‡

1) (南通大学理学院, 南通 226019)

2) (苏州大学物理科学与技术学院, 苏州 215006)

(2018 年5 月14日收到; 2018 年11 月13日收到修改稿)

基于密度泛函理论的第一性原理计算, 研究了二维应变作用下LiFeAs超导薄膜的磁性结构、电子能带和态密度变化, 分析了应变对其超导电性的作用. 结果显示, 对体系施加1%—6%的二维平面张、压应变均不改变其基态条形反铁磁性结构, 费米面附近的电子态密度主要来自于Fe-3d轨道电子以及少量的As-4p电子. 研究发现, 与无应变情形相比, 当施加压应变时, 体系中Fe离子的反平行的电子自旋局域磁矩减小, 薄膜反铁磁性受到抑制, 费米面上电子态密度增加, 超导电性来自于以反铁磁超交换耦合作用为媒介的空穴型费米面和电子型费米面间嵌套的Cooper电子对. 而在张应变作用时, 局域反铁磁性增强, 费米面上电子态密度减小, 金属性减弱, 特别是张应变时费米面上空穴型能带消失, Cooper电子对出现概率显著降低, 将抑制超导相变.

1 引 言

2008年2月, 日本科学家Nomura等[1]率先在铁基反铁磁性材料LaFeAsO1-xFx中发现了存在转变温度(Tc)为26 K的超导相, 这一突破性发现揭开了磁性超导材料研究的新篇章. 近几年来, 新型铁基超导材料的超导机理和特性研究日益成为国内外研究的热点. 一个普遍的观点是, 在大多数铁基磁性材料中, 由于存在具有显著的自旋密度波, 超导电性通常难以出现[2]. 然而通过对母体的电子(空穴)掺杂或施加外界压力抑制其自旋密度波行为, 则可能在体系的反铁磁相界附近产生超导电性, 甚至可将材料的超导临界温度实现显著提升[3,4].

磁性铁基化合物LiFeAs (LFA)作为超导电性研究的原型材料, 其电子、磁性以及能带结构与超导机理的关联受到研究人员的极大关注. Ma等[5]通过核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)实验发现, 由于不存在自旋密度波行为, 仅在接近超导转变温度时才观测到原子上很弱的局域磁矩,使得LFA超导体的超导电性出现在不稳定的反铁磁相界附近. 另一方面, 通过角分辨电子光谱实验(angle resolved photoemission spectroscopy,ARPES)和非弹性中子散射实验(inelastic neutron scattering, INS)也发现LFA具有多能带结构,在倒空间微弱的空穴型费米面和电子型费米面互相嵌套形成具有超导带隙的拓扑超导态[6-8], 而其准嵌套的电子型和空穴型费米口袋的大小则可以通过高压或掺杂方式进行调控[9], 进而改变LFA超导薄膜的电子结构和超导特性, 提高其超导相变温度.

为了深入研究111体系的超导机制以及其超导态的可调控性, Zhang等[10]和Zeng等[11]首先利用高压技术对样品施加压力并结合同步辐射技术,通过压力调控研究铁基超导材料的结构及最高超导转变温度. 他们发现对于LFA晶体, 在一定压力范围之内, 超导转变温度Tc随着压力的增大、面内As—Fe—As键角的增加而降低,Tc与压力呈现负相关效应, 而NaFeAs晶体的Tc则先增加后减小, 在3 GPa压力下FeAs4为规则的正四面体结构时Tc达到最大, 表明畸变的FeAs4四面体结构不利于体系的超导[12]. Li等[13]对LFA晶体进行Co离子掺杂, 通过INS以及ARPES数据发现,随着Co掺杂量增加, LFA晶体中dxy轨道空穴型费米面减小, dxz/dyz轨道空穴型费米面向远离费米能级的方向移动, 电子型费米面增大, 电子和能带结构发生显著改变. 同时, 掺杂之后的LFA材料发生Lifshitz相变, 费米面附近的超导带隙向费米能级下方移动[14], 表明通过掺杂可以调控LFA晶体的电子结构和超导特性. 虽然通过掺杂和压力调控铁基超导材料结构、磁性相变、超导转变等得到了较多研究, 但关于二维应变作用诱导LFA薄膜超导态变化的研究却鲜有报道. 我们可以对LFA施加二维应变作用, 通过改变FeAs4四面体的结构对称性, 调控其电子和能带结构, 从而调控费米面的能带嵌套, 这也为LFA的超导特性及机理研究提供了有效途径.

本文运用基于密度泛函理论的第一性原理计算研究了不同二维应变作用下111体系中LFA的磁性结构、能带和电子态密度, 分析了应变对LFA超导薄膜超导电性的影响. 通过比较分析LFA材料所有可能的磁性结构, 计算得到体系的基态结构为条形反铁磁序, 而对其施加大到6%左右的张、压应力均不改变其磁性结构. 通过对LFA材料的电子态密度和能带结构的分析发现,费米面附近的电子态密度主要来自于Fe-3d轨道电子以及少量的As-4p电子, 施加压应变可使其反铁磁性局域磁矩减小, 磁性减弱, 费米面的上电子态密度显著增加, 空穴型和电子型能带的同时出现为超导性提供了Cooper载流子, 而当LFA材料受到张应变作用时, 薄膜性质呈现相反的变化, 反铁磁性增强, 费米面处态密度值变小, 体系金属性降低.

2 结构及计算方法

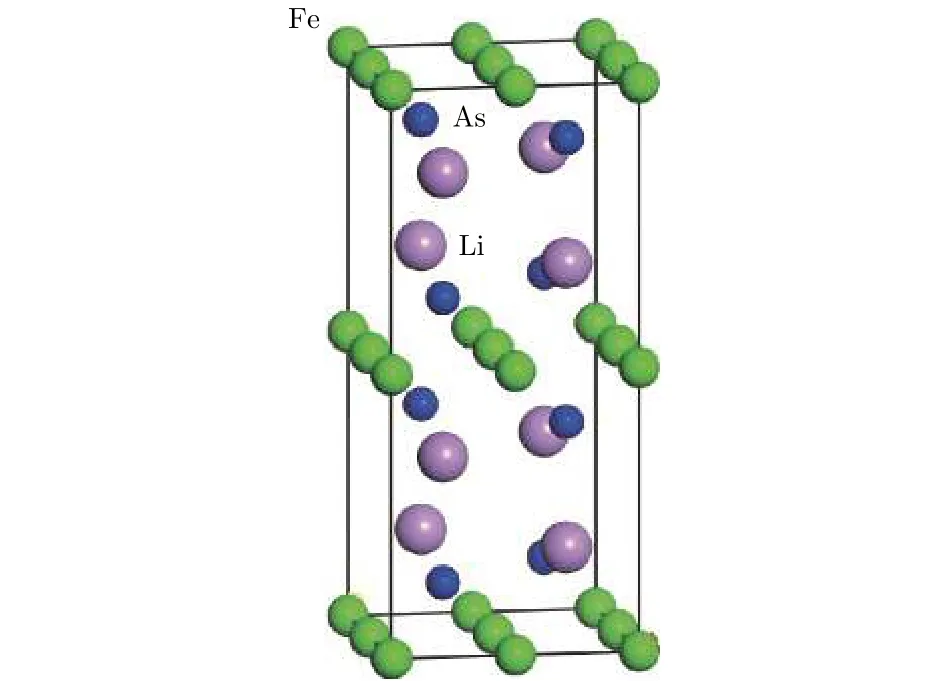

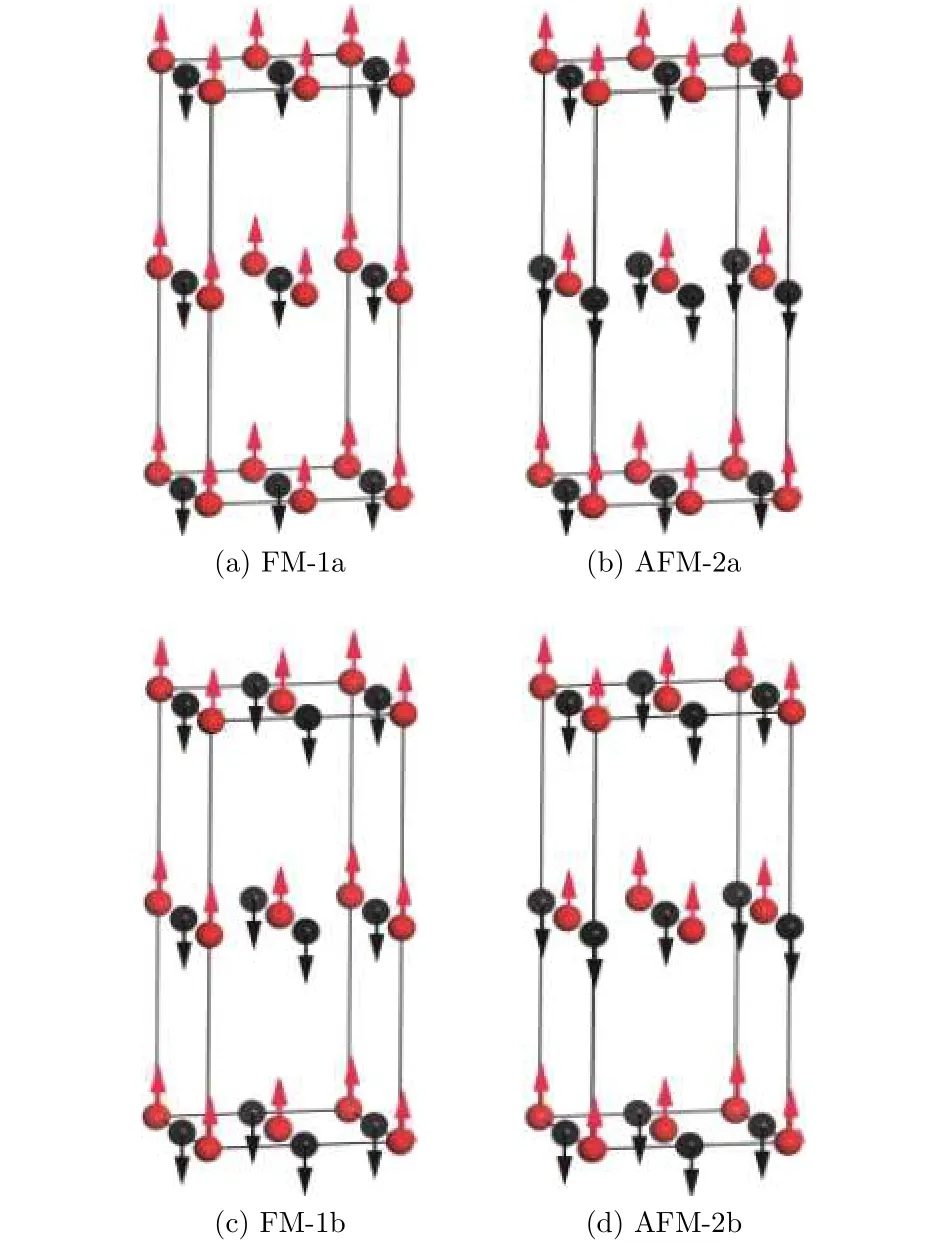

LFA晶体在常温下为四方晶系结构, 如图1所示, 空间群为P4/nmm. 原胞中各原子的位置为[15]Li (0.25, 0.25, 0.3325), Fe (0, 0, 0), As (0.25,0.25, 0.1124), 可见FeAs层中的每一个Fe原子与周围4个As原子形成四面体结构, 而面内的Fe原子形成正方格子. 在该晶体中, 虽然其导电等输运性质主要来自于FeAs层[16], 但其磁性不仅来源于层中Fe离子的自旋耦合, 层间Fe离子间也存在相对较弱的自旋交换耦合. 考虑到Fe离子间可能不同的交换耦合, 将LFA材料的层内Fe离子分为条形结构和棋盘形结构, 而Fe-Fe层之间又可以分为铁磁性耦合和反铁磁性耦合, 如图2所示, 总共有4种结构, 即条形铁磁性(FM-1a)、条形反铁磁性(AFM-2a)、棋盘形铁磁性(FM-1b)、棋盘形反铁磁性结构(AFM-2b).

图1 LFA的晶体结构Fig.1. Crystal structure of LFA film.

计算使用基于第一性原理的VASP程序包进行, 采用全势线性缀加平面波展开法(full-potential linearized augmented plane wave)描述离子和电子之间的相互作用. 采用基于Perdew-Burke-Ernzerhof 的广义梯度近似(global gaming alliance)描述交换关联能, 取2s1, 3d64s2和4s24p3分别作为Li, Fe和As原子的价电子参与计算. 考虑到磁性结构不同导致晶体的周期性扩大, 采用的超原胞模型进行计算. 计算中, 平面波截断能取为 500 eV (1 eV = 1.602177 × 10-19J),布里渊区中K点取样为16 × 16 × 12, 自洽计算的能量收敛判据为1 × 10-5eV/atom (1 eV/atom =96.15384615384615 kJ/mol).

图2 LFA薄膜中Fe离子可能的四种磁性结构 (a) 条形铁磁; (b)条形反铁磁; (c) 棋盘形铁磁; (d) 棋盘形反铁磁; 箭头表示自旋方向Fig.2. Four possible kinds of magnetic structures of Fe ion in LFA thin films: (a) Striped-type ferromagnetic order;(b) striped-type antiferromagnetic order; (c) checkerboardtype ferromagnetic order; (d) checkerboard-type antiferromagnetic order. The arrows represent the directions of electronic spins.

3 结果与讨论

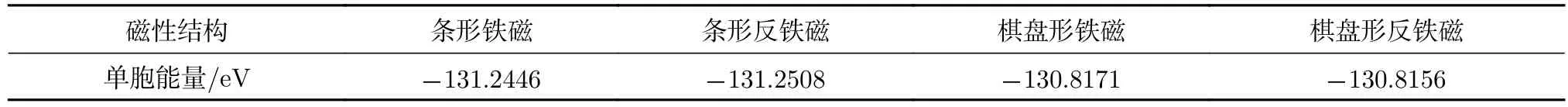

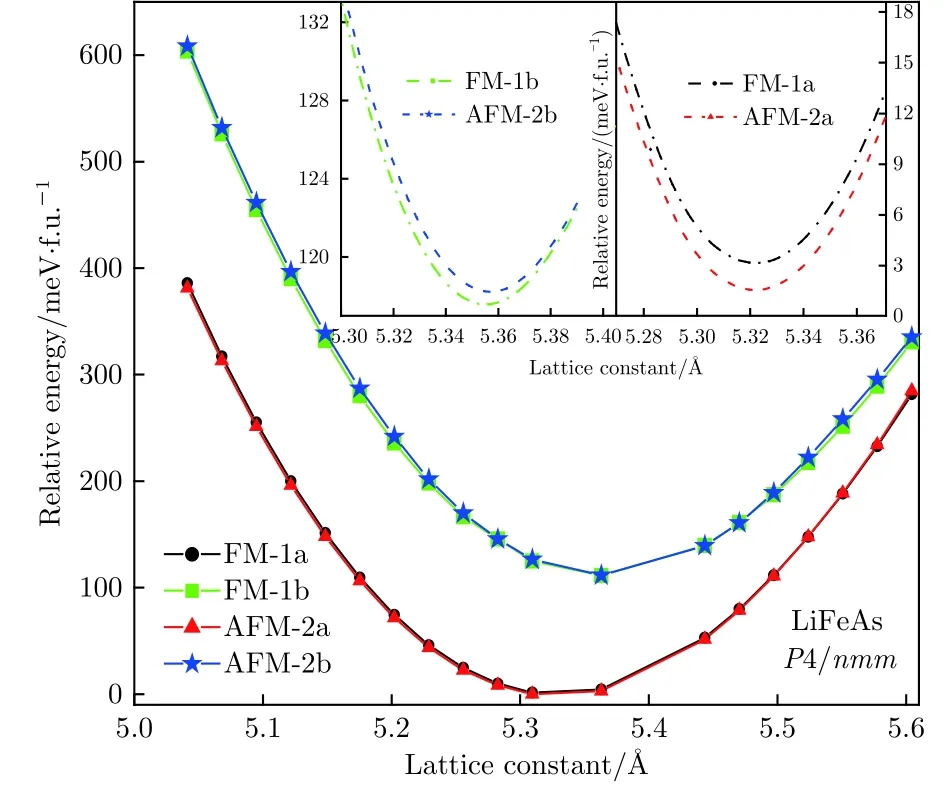

首先对LFA晶体进行无磁性的结构优化, 得到其晶格常数分别为a=b= 5.363 Å,c= 12.266 Å,与实验结果相比, 晶格常数c约小1.53%, 而晶格常数a仅有0.52%的误差[17], 小的误差保证了本文结果的正确性. 然后, 基于该优化的晶体结构考虑不同的磁性结构计算, 得到了无应变作用时LiFeAs单胞在4种磁性结构下的能量, 如表1所列. 比较发现, 与其他3种磁性结构相较, LiFeAs晶体的条形反铁磁性结构(AFM-2a)能量最低, 条形铁磁性结构(FM-1a)次之, 条形铁磁的单胞能量比条形反铁磁高出6.23 meV. 可见LiFeAs薄膜的条形反铁磁(AFM-2a)结构最稳定, 这与他人实验和理论预测的LFA基态磁性结构相符合[18],同时也证明了本文计算结果的可靠性.

为了研究二维应变作用对LFA薄膜的磁性和电子结构的改变, 通过改变平面内的晶格常数来实现对上述四种磁性结构施加1%—6%的张应变和压应变(因为对超导薄膜平面内的拉伸和压缩应变调控可通过改变超导薄膜与衬底间的晶格失配来实现). 必须指出的是, 对于外延薄膜, 理论上随着薄膜生长, 晶格失配弛豫导致晶格常数的改变应当与薄膜的厚度相关. 这里, 为简单考虑, 我们假设薄膜中的应变均匀, 与厚度无关, 二维应变由平面晶格常数的大小决定. 同时考虑LFA薄膜外延生长于四方晶格衬底时, 面内晶格a=b, 而晶格常数c的取值则是根据平面内晶格变化时单胞能量最低来确定. 因为条形反铁磁单胞能量最低, 这里选取其作为参考态, 不同磁性结构下相对能量随晶格常数a的变化如图3所示.

由图3可以看出, 当LFA超导薄膜的晶格常数发生变化时, AFM-2a磁性态的相对能量总保持最低, 说明张应变和压应变都不能使LFA材料发生磁性相变, 其基态总是条形反铁磁结构. 而FM-1a态的相对能量次之, 与AFM-2a相差极不明显,棋盘形的FM-1b和AFM-2b相对能量均远高于FM-1a和AFM-2a. 同种类型中的反铁磁与铁磁的能量接近, 说明LFA薄膜中Fe离子的层间反铁磁耦合较弱, 而条形磁结构的能量远低于棋盘形磁结构则表明层内Fe离子间的反磁性耦合很强, 而且这种强的层内条形反铁磁以及层间的反铁磁耦合, 也是应变难以改变的, 这为通过应变调控电子和能带结构而不改变磁性结构提供了前提.

另外, 从图3中也可以发现, 施加压应变时体系能量相对变化比施加张应变时更快, 说明压应变对体系的作用更明显. 为了深入研究施加张应变和压应变对其能带和电子结构的作用, 下面我们在条形反铁磁性基态结构下, 分析体系不受应变(a=5.363 Å)和受到3%张应变(a= 5.524 Å)和-3%的压应变(a= 5.202 Å)时的能带和电子结构.

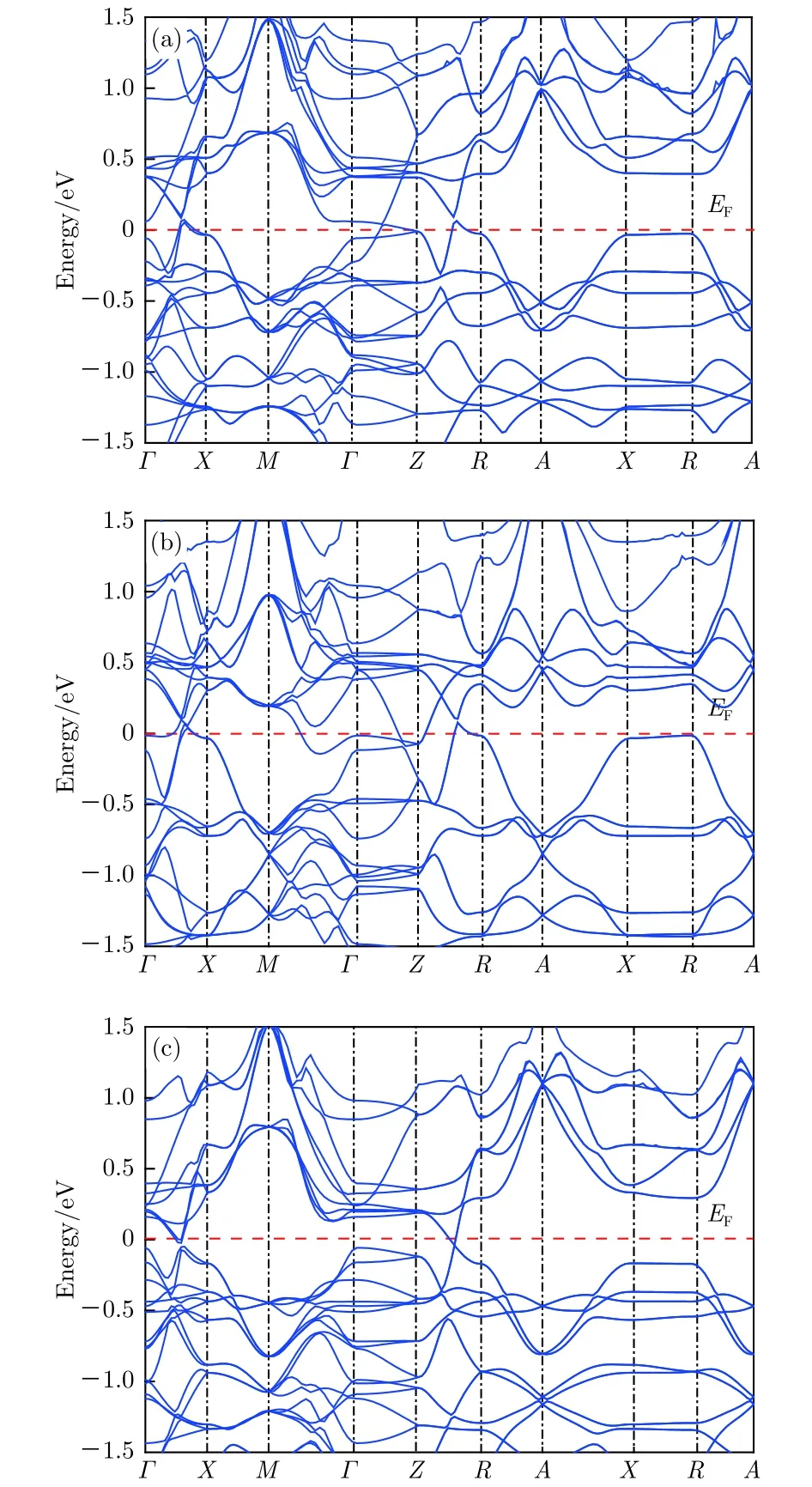

图4(a) 给出的是不受应变作用时的能带结构,很明显这是一个金属型的能带结构. 之前, 方明虎团队的实验研究发现铁基超导体的母体化合物呈现反铁磁性[19], 并且可以通过自旋口袋模型解释[20].在此模型中, 反铁磁性的具体表现就是电子能带结构在费米面附近有能隙出现. 依据此模型, 结合图4(a)可以看到, 在LFA超导薄膜的倒格子第一布里渊区边缘沿着高对称X-R方向出现可通过应变调控的能隙. 该能隙的出现表明LFA材料的基态结构具有典型的层间反铁磁性耦合特点, 这与我们前面得到的材料的基态磁性结构相吻合, 该方向平坦的散射曲线也说明层间的反铁磁耦合相对较弱. 在高对称方向Γ-X以及Z-R方向出现两个开口向下的空穴型能带, 而且这些空穴型能带明显表现出较强的散射特性, 表明层内Fe离子间的电子自旋存在强的交换耦合. 这种强磁性交换耦合作用既包括了条带间离子的反铁磁性耦合, 也包括了条带内相邻Fe离子间电子自旋间的铁磁性交换作用. 而面内能隙的消失则应该是由于条带内铁磁性的耦合作用所致. 但是, 能带中无电子型能带的出现, 说明无应变时LFA条形的反铁磁基态中的金属导电性强弱完全依赖于空穴浓度的高低.

表1 无应变时铁基超导薄膜LFA不同磁性结构下的单胞能量Table 1. Energy of unit cell of the iron-based superconductor thin film LFA in different magnetic structures.

图3 LiFeAs薄膜中四种磁性结构的相对能量随晶格常数的变化Fig.3. Relative energies of different magnetic states varying with lattice constant of LFA thin film.

图4 LFA超导薄膜AFM-2a磁性结构在不同应变条件下的能带结构 (a)无应变; (b) 压应变(-3%); (c) 张应变(3%)Fig.4. The band structure of LFA superconductor thin film (AFM-2a magnetic states) under different strains:(a) Nostrained effect; (b) compressive strain (-3%);(c) tensile strain (3%).

应变作用下LFA薄膜能带发生了显著变化,如图4(b)和图4(c)所示. 与没有发生应变的图4(a)相比, 当LFA超导膜受到-3%压应变时(见图4(b)),虽然空穴型能带数目没有增加, 但是费米能级之上的能带显著向下移动, 导致沿着高对称性Γ-M和Γ-Z方向, 特别是在Z点出现两条开口向上的电子型能带, 费米面上的电子态密度增加. 这样, 在二维压应变作用下的反铁磁性LFA超导薄膜中,不仅存在空穴导电, 还存在态密度更大的电子导电, 因此我们可通过增强二维压应变作用, 提高电子型能带在费米能级处的态密度来增强铁基超导LFA薄膜的金属性, 从而实现可能的超导电性. 这与在实验中通过对铁基超导材料LaOFeAs, BaFe2As2施加外加压力来提升超导电性的方法[21]较为一致.然而, 如果外加二维的张应变, 能带结构就会发生相反的变化, 如图4(c)所示. 相对于无应变时的能带, 这时我们发现能带整体下移, 空穴型电子能带消失,Γ点以及X-R方向的能隙增加, 费米面处的电子态密度显著减小, 从后面的电子态密度图中也可以发现这一点. 这表明张应变使体系的金属性减弱, 不利于实现LFA薄膜的超导电性. 根据实验研究数据, 费米能上电子态密度的抑制是导致LFA超导相变温度下降的主要原因[22].

费米面上电子态密度的增加或减少, 与二维压应变或张应变导致层内和层间的磁性交换耦合作用改变密切相关. 在平面压应变作用下, 层间的晶格常数增大, 反铁磁性交换耦合减弱, 而层内晶格常数减小, 条带内最近邻铁磁性交换耦合J1以及条带间最近邻的反铁磁交换耦合J1′都同时增强, 但由于层内四个次近邻的Fe—Fe之间反铁磁耦合J2是通过As离子实现的超交换作用, 这种超交换耦合的性质和强弱与Fe—As—Fe的键角大小密切相关. 压应变使得面内晶格常数减小的同时, 原先扁平的FeAs4四面体逐渐向正四面体结构畸变, 层内As—Fe—As和Fe—As—Fe键角减小, Fe—Fe之间的超交换耦合有向双交换耦合转变的趋势. 因此, 整体上单胞内反铁磁性耦合减弱, 铁磁性耦合增强, 但体系仍然以反铁磁性耦合为主. 也就是说压应变的增加使得体系更临近反铁磁耦合-铁磁耦合转变相界, 因此更容易诱导超导相, 这也验证了材料LFA或NaFeAs在加压作用下的结果[23]. 而外加张应变的结果正好相反, 张应变使得Fe—As—Fe的键角增大, 反铁磁交换耦合增强, 铁磁性减弱, 费米面上电子态密度显著减小, 超导薄膜的金属性变差, 不利于超导性相变.

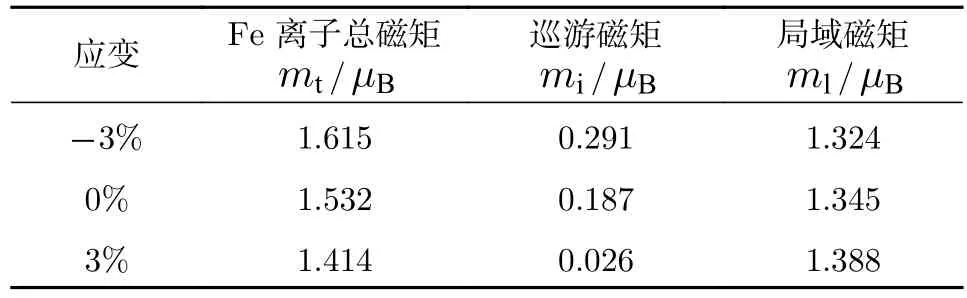

另一方面, 根据磁性计算, 我们得到了不同应变作用下Fe离子的自旋磁矩, 如表2所列. 可见,压应变作用使得Fe离子的总磁矩mt明显增大, 而张应变则使Fe离子总自旋磁矩减小. 压应变作用下的总磁矩增加, 似乎导致体系的反铁磁性增强,这对于促进超导电性的相变极其不利. 然而, 进一步的数据分析发现, 压应变下的磁矩增加主要来自于费米面巡游电子的磁矩mi增加; 与无应变作用相比, 此时反铁磁耦合的局域磁矩ml却由1.345μB(1μB= 9.27400949(80) × 10-24J·T-1)减 小 到1.324μB. 另一方面, 虽然张应变作用下的Fe离子总自旋磁矩从无应变时的 1.532μB减小到1.414μB, 但这个降低主要是由于费米面上巡游电子磁矩的显著降低导致, 而局域磁矩则由1.345μB增加到1.388μB. 这些变化也可以从图5中不同应变作用下电子态的自旋劈裂情况分析得到. 外加张应变使得局域反磁性增强, 超导相变受到抑制, 而压应变作用则导致体系的反铁磁性压制, LFA薄膜向有利于超导相变的方向发生. 而且, 根据超导电性源于费米面附近形成的Cooper电子对理论[24],发生在近邻Fe—Fe原子间以反铁磁超交换耦合作用为媒介的空穴型能带和电子型能带间的Cooper电子对, 为压应变作用有利于诱导超导电性的形成提供了理论支撑. 而对于无应变或者张应变作用, LFA的费米面处只存在电子型或空穴型能带, 难以形成电子的Cooper配对.

表2 不同应变作用下LFA薄膜中Fe离子的自旋磁矩Table 2. Magnetic moments of Fe ions of LFA thin films under different strains.

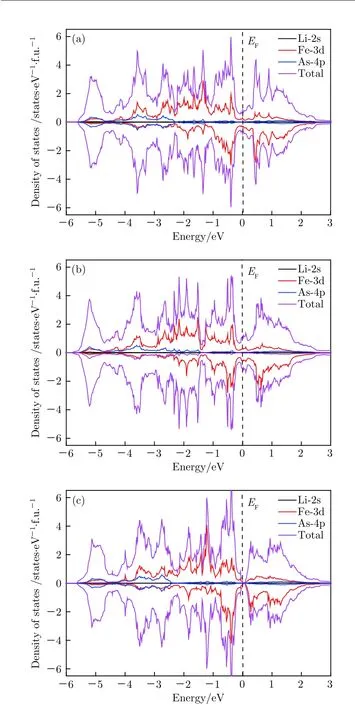

图5 LFA超导薄膜在不同应变条件时各离子的电子态密度 (a) 无应变; (b) 压应变(-3%); (c) 张应变(3%)Fig.5. The density of electronic states of different ions in LFA superconductor thin film under different strains:(a) Nostrained effect; (b) compressive strain (-3%);(c) tensile strain (3%).

因此, 为了具体分析不同应变作用下费米面附近电子态的变化情况, 我们也分别给出了LFA在无应变、-3%压应变和3%张应变情况下的电子态密度分布, 如图5所示. 不难发现, 无论是否存在应变, 在能量-6—3 eV之间, Fe-3d的电子态密度与总态密度的分布几乎一致, 且其态密度值仅次于总能态密度值, 表明LFA费米面附近电子态主要来自于Fe-3d电子. As-4p轨道电子则主要局域在费米面以下-5—-3 eV, 且 Fe-3d和 As-4p电子之间存在较强程度的杂化[25], 说明Fe离子之间的电子自旋交换耦合是通过As离子来实现的,而Li-2s电子对费米面的贡献很小, 可以忽略不计,这一点在实验中已经得到证实[26]. 掺杂或者加压的数据显示, LFA费米面附近电子态来自Fe-3d以及少部分As的4p电子杂化[27], 显然在二维应变作用下, 费米面附近的这种杂化相比于其低能区要微弱得多.

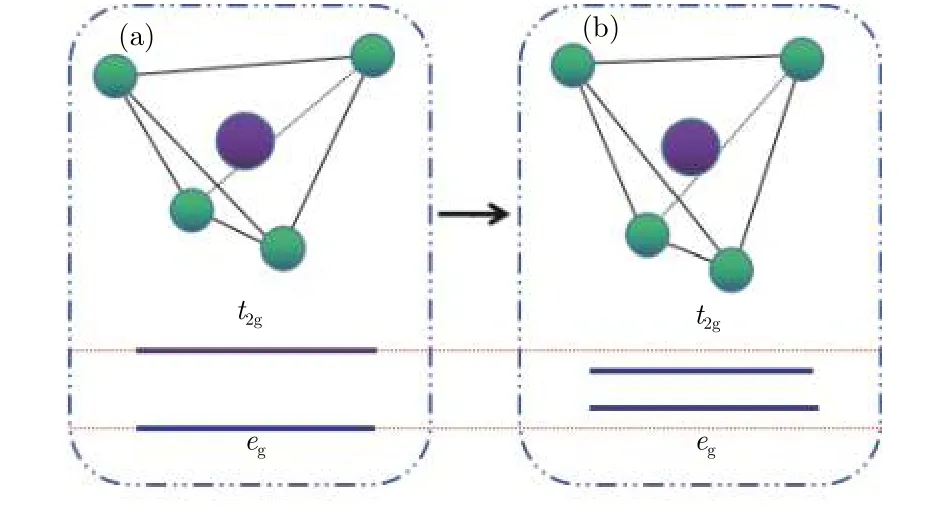

与图5(a)中LFA超导薄膜没有发生应变的电子结构相比, 当受到-3%的压应变作用时, 费米面-下4—-0.25 eV能量范围内, 电子自旋劈裂减弱, 可见局域自旋磁矩减小, 反铁磁性耦合被抑制,而费米能级处总的电子态密度随着Fe-3d态密度值的增加而增加, 见图5(b). 这是因为压应变作用使得原先扁平的As四面体结构逐渐向正四面体畸变过程中(见图6), t2g能级与 eg能级间隔相对减小, Fe离子3d轨道的电子分布更趋于均匀, 在费米面下-3.5 eV左右处Fe-3d和As-4p之间的轨道杂化减弱, 参与形成Fe—As共价束缚的电子数减少, 更多的Fe-3d电子填充 t2g态故而发生巡游变化, 原来贡献Fe离子磁矩的局域3d电子一部分变为巡游电子[28], 导致FeAs层中的载流子数增多, 从而费米面上的电子态密度增加. 巡游电子数的增加, 贡献了更多的电子自旋, 因此压应变作用下Fe离子总磁矩的增大主要来自于巡游电子数的增多. 这与其他铁基超导材料计算得到的结果相符合[29]. 相反, 在图5(c)中, LFA超导薄膜受到3%张应变作用时, 费米能级处总的电子态密度则随着Fe-3d态密度值的减小而减小. 费米能处Fe-3d态提供的巡游电子数减少, 电子的巡游磁矩mi显著降低. 同时, 由于费米能以下处于束缚态的Fe离子核外3d电子的自旋劈裂显著增强, 导致体系的局域磁矩增大, 反铁磁性耦合增强, 从而抑制超导电性形成, 进而也影响材料的超导临界温度[22].可以推测, 与受到3%张应变相比, -3%压应变作用可通过改变能带结构从而更好地激发LFA薄膜的超导特性. 所以, 我们可通过对LFA薄膜施加二维压应变, 诱导其超导特性以及为提高其临界相变温度提供可能.

图6 以Fe离子为中心的As四面体结构畸变与3d轨道能级分裂 (a) 无应变时扁平的四面体; (b) 压应变作用下畸变后的正四面体Fig.6. The tetrahedral structure distortion of As centered on Fe ions and 3d orbital energy splitting of Fe ions:(a) Tabular tetrahedron without strain effect; (b) the distorted regular tetrahedron under compressive strain effect.

4 结 论

对新型111体系铁基超导LFA薄膜在不同二维应变作用下的磁性结构、能带和电子性质进行了详细的分析, 得到了体系基态时的条形反铁磁性结构, 并且发现对该LFA薄膜施加6%左右的张、压应变均不能使条形反铁磁性结构发生改变. 通过对体系的能带结构和磁矩变化分析发现, 二维压应变驱动体系能带费米面附近同时出现空穴型和电子型能带, 费米面上电子态密度的增大, 而且由于Fe离子局域3d电子的一部分变为巡游电子, 使得Fe离子的磁矩增大, 但反铁磁性耦合减弱使得局域的自旋磁矩减小, 体系的反铁磁性受到抑制.这样大量的通过反铁磁性交换耦合的费米面附近的Cooper电子对提供了超导电性的载流子, 有助于提高超导相变温度. 而在张应变作用下, 体系局域磁矩增大, 反铁磁性增强, 费米能级上电子态密度减小, 金属性减弱, Cooper电子对难以形成, 抑制了材料的超导相变.