缺血性脑卒中患者的治疗药物评价

付 虹,谭喜莹,戎有和

0 引言

脑卒中是威胁中老年人群的主要疾病之一,具有高发病率、高死亡率、高复发率和高致残率的特点。其中缺血性脑卒中占60%~80%。目前,缺血性脑卒中的主要治疗方式是药物治疗。由于脑卒中患者绝大部分合并基础疾病,如高血压病、高血脂症、糖尿病等,因此,患者在治疗过程中,用药种类繁多,方案各异。本文采用药物利用评价(DUR)和药物利用评估(DUE)法,对我院缺血性脑卒中患者的用药情况进行分析评价,旨在促进临床合理用药。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究采用限定时间段和患者所在医院病区相结合的办法,选取2018年1月1日-2月28日在江苏省中医院神经内科住院的66例患者病历。抽取以缺血性脑卒中为主要诊断的患者病历,且病历资料清晰完整。设计Excel表格,包括患者一般情况(年龄、性别),住院天数,疾病诊断,影像学检查,实验室检查,药物使用情况,监测情况,药物不良反应和转归。

1.2 评价方法

1.2.1 DUR评价 采用药物利用指数(DUI)、限定日剂量(DDD)、用药频度(DDDs)为指标,评价缺血性脑卒中患者治疗药物的合理性。DDD值以《中华人民共和国药典·临床用药须知》(2010年版)、《新编药物学》(第17版)、药品说明书为准,是达到主要治疗目的的用于成人的平均日剂量。DDDs=总用药量/该药DDD值。DUI=DDDs/实际总用药天数。如DUI>1,说明日处方量超过常规用量;如DUI<1,说明日处方量低于常规用量;如DUI=1,说明日处方量与常规用量相符。

1.2.2 DUE分析 根据美国医院药师协会(ASHP)制订的DUE程序标准[1],从评价指标和诊断、治疗药物监测和临床治疗结果3个方面进行综合评价。其中,评价指标和诊断包括病史、体征、入院时影像学检查、实验室检查、血管病变检查、神经功能缺损程度评估。治疗药物监测包括住院期间的血常规监测、血生化监测、凝血功能监测、电解质水平监测,缺血性脑卒中患者的药物使用情况,药品不良反应发生情况。临床治疗结果是以缺血性脑卒中患者生命体征情况的改善及出院时影像学检查结果的改善作为评价的参考依据。

2 结果

2.1 患者的一般情况 抽取了66例缺血性脑卒中患者,男38例,构成比57.6%。女28例,构成比42.4%。最大年龄93岁,最小年龄40岁,平均年龄71.8岁。患者的住院天数最少2 d,最多33 d,平均住院天数11.9 d。患者的年龄、性别分布见表1。

2.2 患者用药情况统计 抽取的66例缺血性脑卒中患者主要用了9类治疗药物。其中使用抗血小板药物的62例,占93.94%。使用抗凝药物的17例,占25.76%。使用降脂药物的63例,占95.45%。使用中药注射剂的60例,占90.91%。其他主要治疗药物种类的例数及构成比见表2。

表1 缺血性脑卒中患者的年龄、性别分布(例)

表2 缺血性脑卒中患者各类药物使用比例(例)

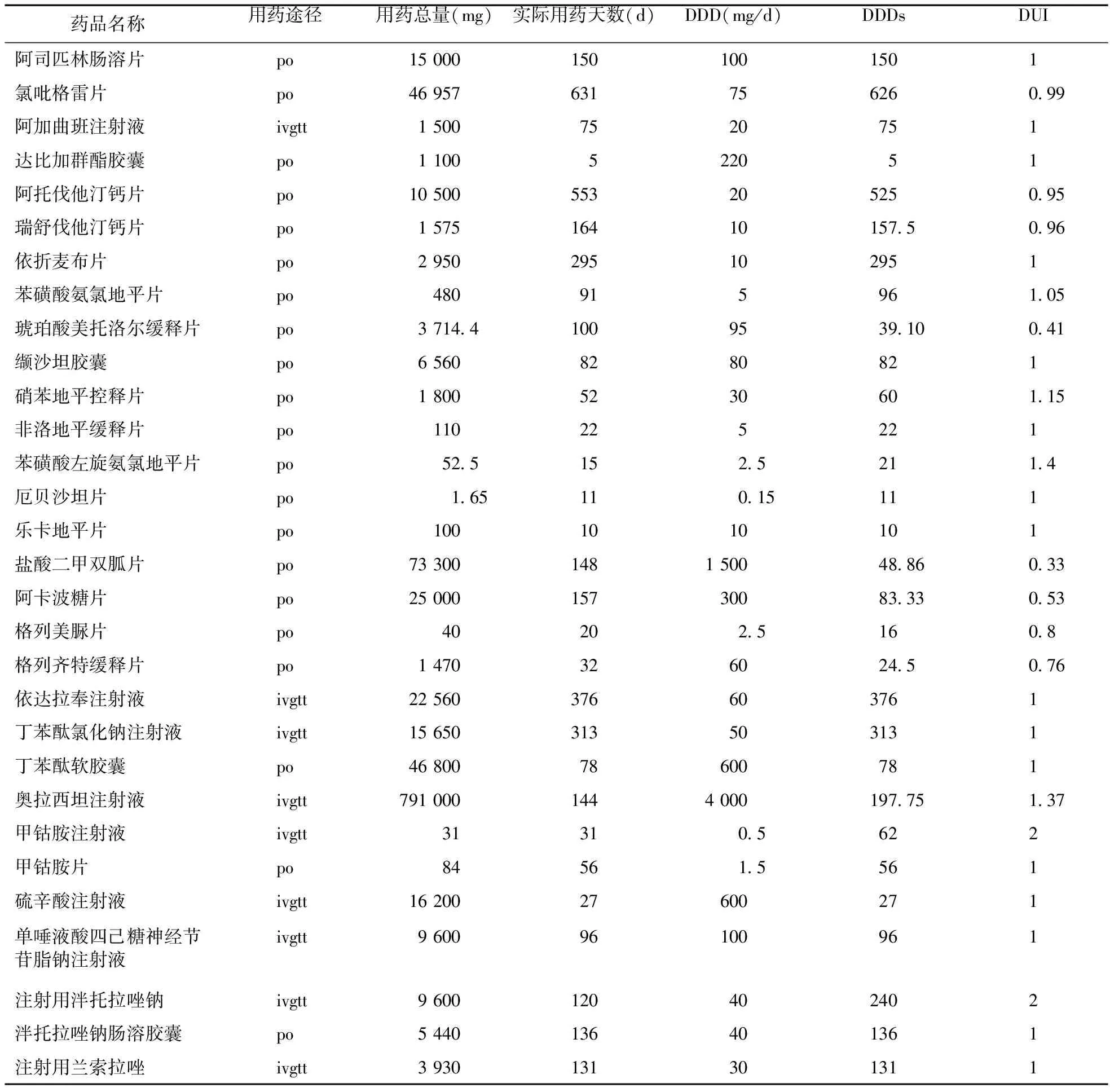

2.3 缺血性脑卒中患者治疗药物的DUI统计 66例缺血性脑卒中患者的主要治疗药物的DUI统计见表3、表4。其中西药主要有29种,DUI<1的有7种,DUI>1的有6种,DUI=1的有16种。中药注射剂主要有10种,DUI<1的有1种,DUI>1的有4种,DUI=1的有5种。DUI<1或DUI>1说明用药剂量低于或超过常用剂量。

2.4 缺血性脑卒中患者的DUE统计 选取的66例缺血性脑卒中患者入院后均通过常规的检测和检查进行诊断和评估,见表5。在治疗过程中对患者进行的各项指标监测及结果见表6。在治疗过程中患者选择的药物及结果见表7。经治疗,患者的临床症状或影像学结果全部好转,没有出现ADR。

3 讨论

3.1 DUR与用药合理性分析 本次调查对39种药物进行了DUI评价,其中西药29种,中药注射剂10种。8种药物的DUI<1,说明医生日处方剂量低于常规剂量。10种药物的DUI>1,说明医生日处方剂量大于常规剂量。21种药物的DUI=1。

表3 缺血性脑卒中患者治疗药物的DUI统计(西药)

表4 缺血性脑卒中患者治疗中药注射剂的DUI统计

表5 缺血性脑卒中患者入院后的诊断和评估(例)

表6 缺血性脑卒中患者治疗过程中指标监测情况(例)

3.1.1 抗血小板和抗凝药物 本次统计的66例缺血性脑卒中患者中,使用的抗血小板药物包括阿司匹林肠溶片和氯吡格雷片,使用率达到93.34%。其中有15例患者使用了阿司匹林,58例患者使用了氯吡格雷。有8例患者应用氯吡格雷联合阿司匹林进行双抗治疗。根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》、《中国缺血性脑卒中急性期诊疗指导规范》,发病24 h之内的轻型缺血性脑卒中患者在早期主要采用阿司匹林联合氯吡格雷治疗。经统计,阿司匹林肠溶片的DUI=1,使用的剂量合理。氯吡格雷片的DUI为0.99,是因为其中1例患者服用了50 mg的氯吡格雷抗血小板聚集,同时给予依诺肝素预防下肢静脉血栓的形成。抗凝药物联合抗血小板药物会加重出血的风险,因此,氯吡格雷减量使用。使用的抗凝药物包括阿加曲班注射液、达比加群酯、依诺肝素和低分子肝素,抗凝药物的使用率达到25.76%。阿加曲班注射液作为一种新型的直接凝血酶抑制剂,具有起效快、作用时间短、出血风险小,无免疫原性的优点。虽然该药在指南中未推荐,但是2005年在我国阿加曲班注射液已经被批准用于发病48 h内缺血性卒中的治疗。同时,在国内外的一些临床研究中已经证实,在发病超过24 h的脑梗死患者,阿加曲班注射液能显著改善其神经症状及日常活动,并改善预后[2-4]。只有1例患者使用达比加群酯,该患者有房颤病史,在预防缺血性脑卒中再发上选择抗凝药的效果更好。同时,本文统计结果显示,阿加曲班和达比加群的DUI均为1。综上本次统计的患者在抗血小板和抗凝药物的使用上是合理的。

表7 缺血性脑卒中患者治疗药物的选择情况(例)

3.1.2 降脂药物 他汀类降脂药物在缺血性脑卒中患者的治疗中不仅发挥降脂的作用,还具有稳定斑块、改善内皮功能、抗炎等作用。在缺血性脑卒中患者二级预防用药中,他汀类药物的地位不可撼动。指南中要求,缺血性脑卒中患者的LDL目标值为<1.8 mmol/L或在基线的基础上降低50%[5]。因此,只要没有禁忌证,该类患者均应给予他汀类药物降脂,对于血脂较高的患者可以联合依折麦布共同降脂。在本次统计的病例中,阿托伐他汀钙片和瑞舒伐他汀钙片的DUI分别为0.95和0.96。这是因为,他汀类药物的剂量要根据患者的LDL水平来进行调整。有患者在LDL水平控制达标的情况下,会继续减量服用他汀类药物预防脑梗死的复发。但是,本次统计的数据中,他汀类药物的使用率为95.45%,和指南还有一定的差距,需要我们进一步加强合理用药管理。

3.1.3 降压与降糖药物 缺血性脑卒中患者经常会合并高血压或糖尿病,因此,在该类患者的二级预防中,控制血压和血糖尤为重要。在本次统计的数据中,有35例患者服用了降压药物,22例患者服用了降糖药物,分别占53.03%和33.33%。降压药物中除了琥珀酸美托洛尔缓释片的DUI值(0.41)明显小于1,其他种类的降压药物均等于或略大于1。琥珀酸美托洛尔缓释片虽然被归为降压药物一类,但是其还具有缓解心绞痛和心力衰竭的作用。对于心力衰竭的患者来说,该药应该从小剂量开始服用,根据患者的症状个体化地增加剂量,直至维持剂量。因此,本次统计的数据中,有4例患者是因为慢性心力衰竭而服用美托洛尔缓释片,而美托洛尔缓释片用于慢性心衰的剂量明显低于用于高血压病的剂量。氨氯地平片的DUI略大于1,是因为有1例患者服用氨氯地平5 mg,bid。氨氯地平的半衰期约为35 h,因此,不建议2次/d给药。降糖药物中,患者常用的有二甲双胍片、阿卡波糖片、格列美脲片、格列齐特缓释片等,其DUI值分别是0.33、0.53、0.8、0.76,均<1,说明本次调查的病例中患者的血糖控制不理想与给药剂量不足有关。我们发现,这些患者既往均有糖尿病史,平素血糖控制欠佳,服药依从性不好,间接导致了缺血性脑卒中发病风险的增加,而不是因缺血性脑卒中导致的应激性血糖升高。在控制血糖的过程中,要加强用药的合理性和患者在出院后的依从性,预防缺血性脑卒中的复发。

3.1.4 营养神经药物 本次统计的病例中,应用营养神经药物的患者有59例,占89.39%。其中奥拉西坦和甲钴胺注射液的DUI值>1,分别为1.37和2。其余的DUI值均为1。其中,患者使用奥拉西坦以5~6 g居多,说明书中建议剂量为4~6 g,本文中DDD值为4 g,是说明书中要求的最低剂量。因此,奥拉西坦用法是合理的。而甲钴胺注射液的说明书剂量为0.5 g,1次/d,1周3次。本次的数据显示,患者都是1 mg,qd使用的,明显高于说明书的剂量。有报道,大剂量应用甲钴胺对周围神经病变的改善优于常规剂量[6-7]。但是,鉴于说明书的要求,我们认为该用法欠合理。

3.1.5 质子泵抑制剂 质子泵抑制剂在缺血性脑卒中的治疗中作为预防应激性溃疡的药物使用。其中注射用泮托拉唑钠的DUI=2,查阅医嘱,我们发现该药用法为40 mg/次,2次/d。质子泵抑制剂在预防用药时,1次/d即可。因此,我们认为注射用泮托拉唑钠使用剂量偏大。

3.1.6 中药注射剂 本次统计数据显示,中药注射剂DUI>1的有5例,DUI<1的有1例,DUI=1的有5例。其中,DUI>1的患者使用中药注射剂剂量均为该药物高限剂量,而我们设定的DDD值都是该药物使用剂量的均值。绝大部分医师认为,中药注射剂起效缓慢,作用温和,不良反应少,因此,在临床上使用过程中,习惯使用高限剂量,而考虑到老年患者补液量过大会增加心、肾负担,因此,溶媒量并没有使用高限剂量,这样会造成药物浓度偏高,增加发生不良反应的风险。

3.2 DUE与用药合理性分析 本DUE分析参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》、《中国脑血管病防治指南》等。

3.2.1 评价指标和诊断 本研究中66例缺血性脑卒中患者,入院后病史采集和体征记录完善,均进行了DR胸片、心电图、颈动脉及椎动脉血管彩超、经颅彩色多普勒(TCD)、头颅MR平扫+DWI+Flair、CTA的检查。这些检查辅助医师对患者进行病因分型诊断,进而指导治疗方案的制定。患者入院后均进行了血压、血脂、血糖的测量与测定,有利于制定相应的治疗方案。在后期的二级预防中也需要密切关注缺血性脑卒中患者的血压、血脂、血糖水平,根据检测指标调整药物。此外,病程记录中虽然有详尽的体格检查和神经系统检查,但是均没有NIHSS评分记录。

3.2.2 治疗过程中检验指标监测 所有患者均进行了血常规、血生化、凝血功能、肝肾功能、电解质监测,但是只有14例患者进行了同型半胱氨酸监测,占21.21%。同型半胱氨酸水平升高是缺血性脑卒中患者病情复发的独立危险因素。如果患者存在高同型半胱氨酸血症,需要服用叶酸和维生素B12进行干预。有研究显示,高血压患者伴有同型半胱氨酸升高的比例约75%[8]。因此,在同型半胱氨酸监测上还需要医师加强认识。

3.2.3 治疗过程中药物监测 在药物治疗中,需要我们注意以下几点:①医嘱中存在依诺肝素或阿加曲班联合氯吡格雷使用的同时,还加用疏血通注射液活血化瘀。疏血通注射液的主要成分是水蛭和地龙,水蛭素是迄今为止最强的凝血酶特异抑制剂,故疏血通注射液具有较强的抗凝作用。因此,在抗凝药与抗血小板药联合使用时,应该谨慎使用疏血通注射液并加强监测,以免出现严重的出血现象。②使用质子泵抑制剂注射剂型的患者有26例,占39.39%。我们建议,患者在能进食的情况下,尽早将注射剂型改成口服剂型。③中医院的中药注射剂在临床上的使用率较高,本次调查的66例患者中有60例使用了中药注射剂,占90.91%。《中国脑血管病防治指南》中指出,部分中药成分可以发挥一定的抗凝、抑制血小板聚集、改善脑血流及降低血液黏度的作用[9]。但是,作为临床药师,我们要关注溶媒的选择和剂量的使用是否符合说明书的要求,避免不合理使用。本次统计结果显示,在我院中药注射剂合理用药工作开展以来,在溶媒选择、剂量和疗程上基本合理。没有同时使用两种功效相同的制剂或混合滴注的情况。在中西药联合用药过程中,应密切监测患者的凝血功能和肝肾功能的变化情况。此外,联合用药还会增加患者的经济负担,建议医生结合患者的病情,权衡中西药联合使用的利弊,使患者的治疗方案得到优化。

3.2.4 临床治疗结果及ADR 本次统计的数据显示,66例缺血性脑卒中患者临床症状或影像学结果均有改善,没有发生ADR。

4 总结

本次调查研究采用DUR和DUE相结合的评价方法,对我院缺血性脑卒中患者的用药情况进行分析,通过DUR研究,我们可以了解患者的用药特点和基本规律。通过DUE评价,明确药物在临床使用的合理性、有效性和安全性。综合DUR和DUE分析,可以从不同的角度了解缺血性脑卒中患者的治疗情况,可将存在的问题反馈于临床,从而规范医生的用药行为,确保治疗安全、有效,促进临床合理用药。