血清胃蛋白酶原、胃泌素17联合幽门螺杆菌检测在胃癌筛查中的价值

吴育美,李继昌,郭文涛

(宝鸡市中心医院 消化科,陕西 宝鸡 721008)

胃癌是严重威胁人类健康的恶性肿瘤之一,在世界范围内,其发病率居恶性肿瘤的第4位,死亡率居恶性肿瘤的第2位。早期胃癌可内镜下治疗且疗效较好,5年生存率较高,但我国早期胃癌的诊断率不到10%,目前对早期胃癌的诊断仍依靠内镜和组织病理学检查,由于费用较高、痛苦较大和操作要求高等原因降低患者愿意做该项检查的程度,由于普查不系统以及缺乏敏感性高、特异性强的血清学诊断标志物,大多数胃癌患者就诊时已处于进展期。因此,简单可靠、无创或微创的大通量胃癌早期筛查的检查方法显得尤为重要。本研究以宝鸡地区胃癌高危人群为研究对象,检测入选者血清胃蛋白酶原(pepsinogen,PG)、胃泌素17(gastrin-17, G-17)及幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)感染情况,并经胃镜及病理检查确诊浅表性胃炎、萎缩性胃炎及胃癌,研究胃功能血清学指标、HP感染情况与胃癌检出率之间的关系,旨在提高胃癌高危人群的早癌检出率,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 对象

本研究为前瞻性临床研究,选取2016年5 月-2017年3月宝鸡市中心医院门诊及住院患者505例。纳入标准:年龄40~80岁,性别不限;胃癌高危人群:既往有幽门螺杆菌(Hp)感染;有胃癌家族史;既往有慢性萎缩性胃炎、胃息肉、肠上皮化生及上皮内瘤变等癌前病变等。排除标准:有胃部手术史;近2周内服用质子泵抑制剂、抑酸剂及护胃剂等;有严重的心、肝及肾功能不全或精神疾患;正在服用阿司匹林、华法林等抗凝药,或存在凝血功能障碍。

1.2 方法

1.2.1 研究步骤 ①受检者签署知情同意书,并对受检者进行生活、饮食习惯及既往病史调查,填写调查表;②按照纳入及排除标准筛选进入试验的人群;③对所有人选者进行PG I、PG II、PG I/PG II比值(PGR)、G-17血清学检测;④对所有人选者进行胃镜联合活检病理检查诊断;⑤对所有患者行病理或检测Hp感染情况。

1.2.2 血清学检测及分组 入选者均空腹取静脉血2~5 ml,分离血清后立即测定或-20℃冰箱保存待测。血清PG及G-17使用芬兰BIOHIT公司试剂盒,测定采用酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)通过全自动酶标仪(上海科华实验系统有限公司)检测,严格按照说明书操作。将G-17≤1 pmol/L或≥15 pmol/L定义为G-17(+),将PGI≤70g/L且PGR≤7.0定义为PG(+),然后将研究对象分为A、B、C、D 4组,A组:G-17(-),PG(-);B组:G-17(+),PG(-);C组:G-17(-),PG(+);D组:G-17(+),PG(+)。

1.2.3 胃镜检查及分组按固定部位取活检组织

电子胃镜为OLYMPUS主机,CV-262SL、CV-290等型号。胃窦大小弯及胃体前后壁分别取材1 块,用10%福尔马林组织固定液固定后送检做病理组织学诊断,将研究对象分为3组:浅表性胃炎组、萎缩性胃炎组、胃癌组(包括早期胃癌组和进展期胃癌组)。

1.3 统计学方法

应用SPSS 16.0统计软件进行数据处理。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,同组内两两比较采用t检验,计数资料以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

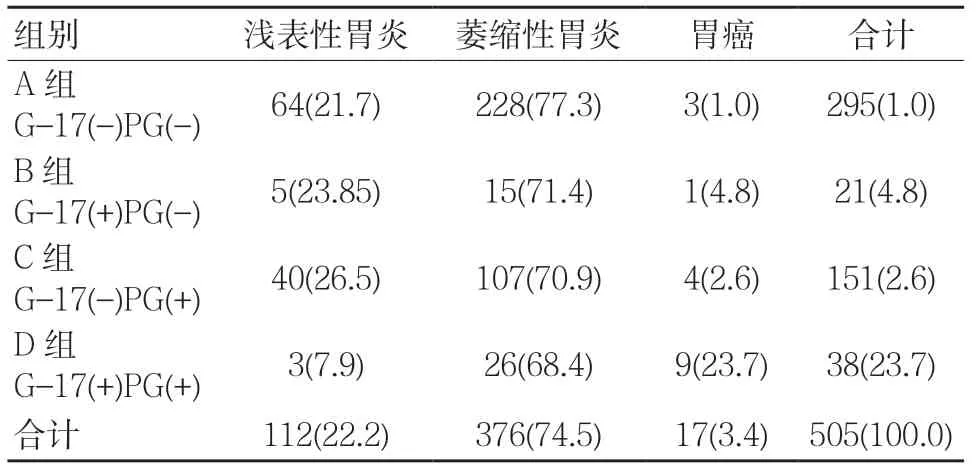

2.1 基本资料及各组胃癌检出率比较

所有入选患者平均年龄(56.8±9.8)岁,其中男233例,女272例,男女比例为0.86∶1。其中早期及进展期胃癌共17例(3.4%),浅表性胃炎112例(22.2%),萎缩性胃炎376例(74.5%),胃癌检出率为3.4%(17/505)。A、B、C、D 4组分别为295例(58.4%)、21例(4.2%)、151 例(29.9%)和38例(7.5%);A、B、C及D组胃癌检出率分别为1.0%(3/295)、4.8%(1/21)、2.6%(4/151)和23.7%(9/38)。见表l。D组胃癌检出率明显高于A组,差异有统计学意义(P<0.01),其余组间胃癌检出率差异均无统计学意义(均P>0.05)。

表1 4组胃癌检出率的差异 例(%)

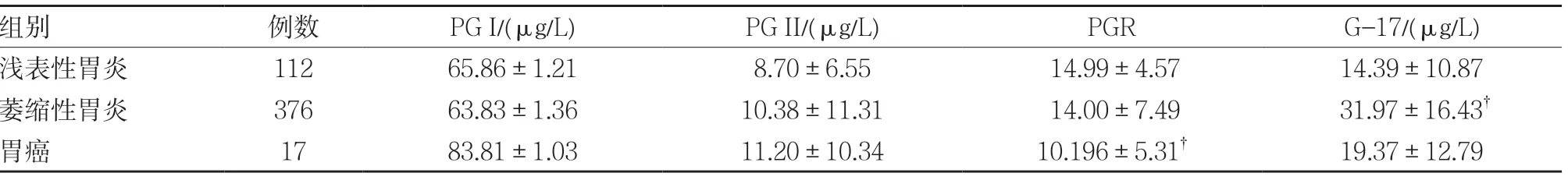

2.2 不同胃病血清PG I、PGR及G-17水平比较

胃癌组PGR水平低于浅表性胃炎组,差异有统计学意义(P<0.05);萎缩性胃炎组G-17水平高于浅表性胃炎组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 不同胃病组血清PG I、PG II、PGR及G17测定结果 (±s)

表2 不同胃病组血清PG I、PG II、PGR及G17测定结果 (±s)

注:†与浅表性胃炎组比较,P <0.05。

组别 例数 PG I/(μg/L) PG II/(μg/L) PGR G-17/(μg/L)浅表性胃炎 112 65.86±1.21 8.70±6.55 14.99±4.57 14.39±10.87萎缩性胃炎 376 63.83±1.36 10.38±11.31 14.00±7.49 31.97±16.43†胃癌 17 83.81±1.03 11.20±10.34 10.196±5.31† 19.37±12.79

2.3 D组(双阳性组)中幽门螺杆菌是否感染对胃癌检出率及血清学的影响

D组HP阳性5例,HP阴性4例,Hp阳性的胃癌检出率(13.2%)高于Hp阴性的胃癌检出率(10.5%),但差异无统计学意义(P>0.05)。两组血清学即G-17、PG I、PG II及PGR差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

早期胃癌无明显临床症状,且普通内镜下发现率低,目前我国早期胃癌的诊治率低于10%,远远低于日本(70%)和韩国(50%)[1]。内镜精查就显得尤为重要,但侵入性内镜检查痛苦大,而广泛的胃镜精查更是要耗费大量的人力、物力,因此针对胃癌高危人群进行筛查才可能是早期胃癌筛查的有效方法。本研究对胃癌高危人群先进行有“血清学活检”之称的胃泌素、胃蛋白酶检测,并同时结合胃镜、活检及Hp检测等方法,发现胃功能异常的患者中早癌检出率明显高于胃功能正常患者,如果再结合胃癌高危因子Hp的检测结果,可进一步提高胃癌的检出率。

胃泌素是一种由消化道G细胞分泌的胃肠激素,其中80%~90%是G-17,发生萎缩性胃炎时,胃窦腺体丧失导致胃窦G细胞数量减少,进入血液循环的G-17数量降低,因此可以认为血清G-17水平是胃窦萎缩的血清学标志物[2]。PG为胃蛋白酶的前体,能反映主细胞数量,PG可分为PG I和PG II两种,其中PG I大量存在于胃体,而PG II除胃体外,也见于胃窦、十二指肠近端和十二指肠腺(Brunner腺)。当胃底腺萎缩时,主细胞数量减少,PG I水平下降;当萎缩性胃炎伴有肠化生以及胃窦腺向胃体延伸,出现胃底腺假幽门腺化生时,PG II水平随之升高。因此胃黏膜不同部位的病变及其严重程度可由PG I、PG II和PGR水平的变化反映出来,检测血清PG水平及其比值变化对诊断胃部病变及其部位具有一定意义[3]。既往研究表明PG I水平降低是胃底腺黏膜萎缩的可靠标志。本研究发现萎缩性胃炎组的G-17水平升高,胃癌组的PGR水平降低,与既往研究结果一致。并将血清PG及G-17阳性与阴性的患者进行分组,发现两者均为阳性的患者中胃癌的检出率明显升高,提示胃功能明显异常的患者发生胃癌的增加,可将胃功能作为患者行胃镜前的无痛苦筛查手段。

Correa[4]提出的肠型胃癌发生的多步骤假说,即从慢性非萎缩性胃炎一萎缩性胃炎-肠化生-异型增生-肠型胃癌的病变过程已被普遍接受,H.pylori也是通过这一过程导致胃癌发生的[5]。有研究发现,H.pylori感染与血清PG特别是PG II的显著升高相关,与PGR的降低亦相关[6]。而早些年河北赞皇县居民的一项大型研究却提示Hp感染与血清胃泌素及PG水平均无明显关联[7]。日本于2007年开始联合血清胃蛋白酶原与HP-IgG抗体用于对人群早期胃癌的筛查,即依据测得的血清Hp-IgG抗体和血清PG结果将人群发生胃癌的危险性分为A组[Hp(-)PG(-)]、B组[Hp(+)PG(-)]、C组[Hp(-)PG(-)]和D组[Hp(-)PG(+)],简称为"ABC"法,A、B、C及D 4组发生胃癌的风险依次升高,此方法在日本开展以来取得了一定效果,提高了日本早期胃癌检出率及诊断率[8],国内目前尚未将此方法用于人群胃癌筛查。因此理论上胃功能阳性的患者联合Hp检测能进一步提高胃癌检出率,本研究没有发现明显的统计学差异可能与病例数少有关。

综上所述,早期发现胃癌对提高患者生存率、降低病死率及改善生活质量具有极其重要的意义,这一观点业界专家已广泛认可。采用非侵入性诊断方法如胃蛋白酶、胃泌素联合Hp检测对普通人群筛查或对胃癌高风险人群进一步筛查,可以有效浓缩高危人群,继而充分利用染色和放大等内镜辅助技术、进行有目的的内镜精查是当前提高胃癌早期诊断率的可行高效策略。