我国资源型城市创新研究的最新进展与前沿展望

张喜玲

在上一轮经济快速增长时期,我国大多数资源型城市依靠资源输出和加工生产获得了较快的发展,积蓄了发展基础和能量。但随着国内外经济结构的深化调整,特别是在当前推进高质量发展的新时代,我国资源型城市亟待推进新旧动能转换、培育接续替代产业,因地制宜走可持续发展之路。其中,创新无疑是推动资源型城市可持续发展的内生动力和必由路径。对我国资源型城市创新研究进行文献综述,梳理最新研究进展和成果,具有重要的现实意义。

1 问题的提出

党中央国务院一直高度关注资源型城市可持续发展问题。党的十八大以来,中央一系列重要政策文件先后颁布实施,对资源型城市可持续发展做了明确部署。如,《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)》明确了资源型城市的定义(指出“资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市”),以及全国资源型城市的名单和分类,对资源型城市可持续发展的总体思路、目标、重点任务和保障措施做了具体规划。国家“十三五”规划明确“加大对资源枯竭、产业衰退、生态严重退化等困难地区的支持力度”。2017年,党的十九大报告进一步提出,“支持资源型地区经济转型发展”。2018年,《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》提出,“引导资源枯竭地区、产业衰退地区、生态严重退化地区积极探索特色转型发展之路”。可见,资源型城市转型与可持续发展关系到我国区域协调发展的大局。

由于可耗竭性的资源开发大致经历勘探、开采、衰退、枯竭的过程,这就导致依赖资源开发的资源型城市也经历与资源开发同步的生命周期过程[1],正如《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)》将资源型城市划分为成长型、成熟型、衰退型和再生型四种类型。在资源型城市成长发展的不同阶段,对创新的需求不同,创新发展的内容和重点也不一样。随着我国经济结构的深化调整,资源型城市日益面临较大的发展压力,特别是资源枯竭型城市新旧动能转换步伐慢、困难多,更需要因地制宜探索走差异化的创新发展之路。从概念上看,资源枯竭型城市创新,是指在国内外经济结构优化调整、区域分工协作不断深化和技术更新升级的大背景下,资源型城市为摆脱资源型产业依赖,通过观念创新、技术创新、管理创新、政策创新等创新手段,积极培育发展接续替代产业、形成产业发展新优势,推动资源型城市走出资源枯竭和产业衰退困境、实现可持续发展的过程[2]。

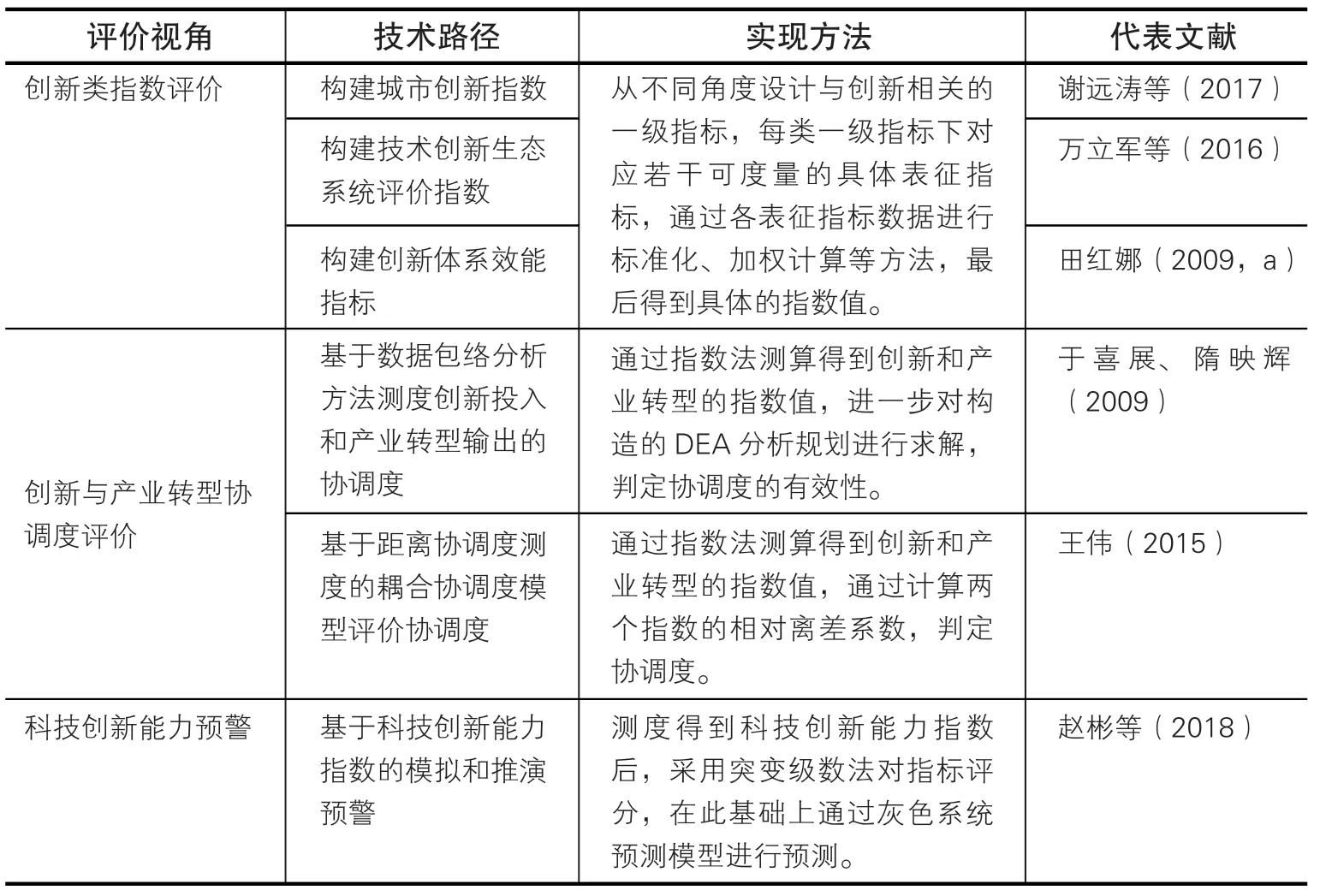

2 资源型城市创新评价的技术路线

关于资源型城市创新水平、能力及效果的评价,是开展资源型城市创新研究的重要方面,也是研究资源型城市创新发展的起点。据目前研究成果看,从不同角度构建评价指标体系是开展资源型城市评价的前提。但是,基于指标体系的具体评价方法、评价标准会因为评价依据、评价目的等方面的不同而不同。

2.1 创新指数测度

借鉴各类指数测度方法,通过构建资源型城市的创新类指标体系,测度资源型城市的相关创新指数,是评价资源型城市创新能力和水平最常见和较容易实现的方法。目前看,至少有三种代表性的资源型城市创新指数或指标。

一是城市创新指数。城市创新指数是围绕创新发展构建的综合性评价指数,基于该指数的评价是对资源型城市整体创新水平的评价。如,谢远涛等构建的资源型城市创新指数,主要有四个方面的一级指标,分别为城市的创新环境、创新投入、创新产出和创新绩效[3]。其中,创新环境包括宏观经济环境、创新市场环境、创新人才环境和基础设施环境,创新投入包括人才投入和资金投入,创新产出包括科技产出和产业产出,创新绩效包括资源利用效率、科技创新绩效和产品结构优化。具体地,基于2014年的基础数据,对我国116个资源型地级城市的创新水平做了系统评价。通过评价研究,主要有以下结论:一是目前我国资源型城市总体上创新水平还不高;二是创新水平的高低具有较为明显的空间上的集聚特征,创新水平较高的资源型城市往往具备较好的经济发展条件;三是处于不同发展阶段类型的资源型城市,创新水平差异较大,再生型城市创新发展要好于衰退型城市。

二是技术创新生态系统评价指数。技术创新生态系统评价指数是围绕技术创新生态构建的专项性评价指数,基于该指数是对资源型城市技术创新方面更有针对性的评价。如,万立军等为测度资源型城市创新生态系统的效能,构建了技术创新生态系统评价指标体系,主要有四个方面的一级指标,分别为技术创新环境、技术创新主体、技术创新资源和技术创新绩效[4]。在具体可量化的表征指标选择方面,技术创新环境包括地区生产总值、人口结构、政策条件、科研机构和高校数量等,技术创新主体包括高新技术企业数量、公共图书馆数量、企业科研机构和人员数量等,技术创新资源包括研发经费投入份额、高新技术产业投入规模、技术交易市场成交额等,技术创新绩效包括城镇居民人均可支配收入和消费支出、城镇登记失业率、工业废水排放达标率、工业固定废弃物利用率等。技术创新生态系统评价指数的重要启示作用在于就评价对象和评价目的方面,提供了一个新的分析视角。

三是创新体系效能指标。田红娜构建了创新体系效能指标体系,基于因子分析法,实现对资源型城市创新效果的测度[5]。在指标的构成上,主要有知识创造、创新资源流动、创新环境和创新体系的经济社会绩效四大类一级指标。其中,知识创造包括对创新行为主体、创新经费投入及技术人员等方面的测度;创新资源流动包括对图书馆、报刊、广播电视等知识传媒,以及外资投资项目及规模等方面的测度;创新环境包括对基础设施水平、劳动者素质、市场环境和政策环境等方面的测度;创新体系的经济社会绩效包括产业结构、主导产业的能源生产和消费量、人均地区生产总值规模、城市居民生活水平、就业以及可持续发展等方面的测度。

2.2 创新与产业转型协调度

资源型城市创新的重要目的是推动产业转型发展。创新是否有效推动了资源型城市的产业转型是评价资源型城市创新成效的重要依据。目前,围绕资源型城市创新与产业转型的协调度方面,有一些积极的研究。总结来看,具有代表性的有两种技术路径。

一是基于数据包络分析方法(DEA)评价协调度。即,把系统创新与产业转型的协调系统看作是DEA的一个决策单元,系统创新包括制度创新、政策创新、科技创新、管理创新和其他创新等,产业转型包括产业结构、资源利用、生态环境和社会发展等,系统创新是投入指标,产业转型是输出指标,对系统创新和产业转型的量化指标进行测度和技术性处理后,再对构造的DEA分析规划进行求解,从而判定协调度的有效性,系统技术有效性和规模有效性共同决定着系统的总体有效性[6]。

二是基于距离协调度测度的耦合协调度模型,评价资源型城市创新系统与产业转型的协调度。创新系统指数包括表征创新主体、创新资源、创新扩散和创新环境等指标,产业转型指数包括表征产业规模、产业结构、产业质量、资源节约和环境保护等方面的指标,通过对数据的无量纲标准化处理,计算得到创新系统指数和产业转型指数,进一步通过计算两个指数的相对离差系数,得到两者之间协调度[7]。

2.3 科技创新能力预警

基于现状数据,对资源型城市的科技创新能力进行预警,这为资源型城市创新能力评价研究又提供一个新的视角。如,赵彬等首先构建了资源型城市科技创新能力预警指标体系,在指标的构成上,主要有创新投入、综合产出和创新环境三个一级指标组成[8]。其中,创新投入主要测度人员和资金在创新方面的投入,综合产出主要包括经济效益、综合就业和科技转化能力,创新环境以人员素质表征为主。在对指标数据进行标准化处理的基础上,采用突变级数法对指标进行评分,并通过灰色系统预测模型对资源型城市的创新能力进行预测。

表1 我国资源型城市创新评价的主要技术路径归纳

通过上述梳理可以发现,对资源型城市科技创新能力的测度有几个方面的特点:一是从不同角度均要构建指标体系;二是基于可量化的数据,测算得到相应的综合指数或专项指数;三是基于指数值,可以进一步测度创新与产业转型的协调度,或对创新能力进行预测,这在评价研究上作了进一步探索。总体上,现有关于资源型城市的创新评价研究,提供了可推广借鉴的方法,一些结论为深化对资源型城市创新能力的认识提供了重要依据和参考。但是,也应该看到,关于资源型城市与其他城市的创新比较研究尚不多;此外,从全国看,资源型城市在全国区域和城市创新梯度上处于什么样的位次和地位也亟待深化研究。

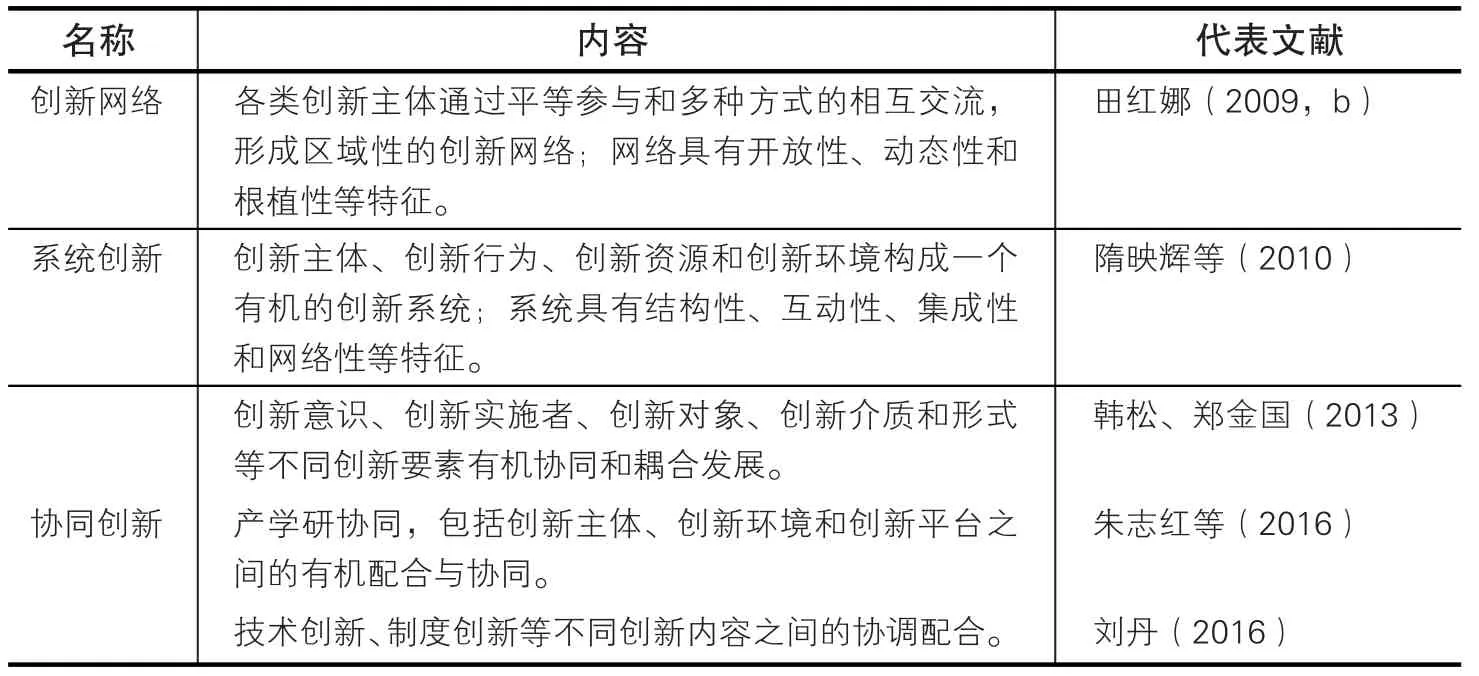

3 资源型城市的创新模式选择

由于资源型城市受资源依赖性强、特定阶段内国有经济比重高、产业结构相对单一等多方面因素影响,资源型城市的创新发展有一定特殊性。对于创新模式的选择,代表性的提法有创新网络、系统创新、协同创新三种,都侧重强调各方面有机融合互动、形成有利于资源型城市创新发展的合力。

3.1 创新网络

在我国资源型城市的创新发展过程中,政府统筹创新体系的建设和创新资源的配置,虽然在特定时期有积极的一面,但是随着市场经济机制日趋完善,这种政府主导下的城市创新,会导致创新主体积极性和灵活性不高、创新主体之间联系不紧密、创新体系相对较为封闭等问题。鉴于此,资源型城市应培育构建具有多主体平等参与、多种创新资源流动、开放性、动态性、根植性等特征的创新网络,通过创新网络形成创新的组织结构,从而构建形成资源型城市的创新体系。其中,创新主体包括涉足创新的企业、政府、高等院校、科研机构、中介机构等,这些主体的互动交流即是创新结网,互动交流的方式包括科研技术转让、产学研合作、创新信息传播、创新设备和软件使用等[9]。

3.2 系统创新

资源型城市产业转型发展受到方方面面的因素影响,是一项系统性任务。因此,在资源型城市的创新模式上也应该选择系统创新。具体地,系统创新就要体现结构性、互动性、集成性和网络性等特征及其运作方式,将不同的创新主体(如企业、科研院所、政府、中介机构等)、创新行为(科技创新、制度创新、管理创新、政策创新等)、创新资源(知识、技术、财力、人力、物力等)及创新环境等汇集到一个相互关联、统一协调的创新系统之中,通过有效的运行机制,促进创新主体协同竞争、创新资源充分合理配置、创新行为协调集成,从而实现资源型城市积极有效创新[10]。

3.3 协同创新

顾名思义,资源型城市的形成起源于对自然资源禀赋等“硬”资源优势的发挥和利用,但是随着经济社会的进步,从中长期看人力资源、知识、技术等“软”资源将是资源型城市可持续发展的永久动力,也即创新是主导力量。由此,提出协同创新系统,该系统由协同创新意识(创新环境)、创新实施者(创新主体)、创新对象(创新内容)、创新介质和形式(创新资源)等要素组成,通过建立健全协同创新机制,促进这些要素耦合协调发展,从而不断推动系统的协同创新水平[11]。再如,朱志红等研究提出资源型城市产学研协同创新系统[12],其中创新主体要素包括政府、企业、高校、科研院所、金融及科技中介机构等与科技创新相关的各类主体,创新环境要素包括影响创新发展的法制与政策环境、支柱产业和高新技术产业发展水平、创新平台建设完善程度等。此外,协同创新还包括不同创新内容之间相互作用与有机协调。如,刘丹研究认为,资源型城市竞争力的提升依赖于技术创新和制度创新的有效协同驱动,制度创新有利于引导技术创新,技术创新需要制度创新跟进,且两者在资源型城市的成长期、成熟期、衰退期和再生期等不同阶段将发挥着不同的作用[13]。

总结来看,现有提出的关于资源型城市的创新模式,在构想上具有一定的前瞻性,对资源型城市推动创新发展具有重要启示作用。但是,就提高城市创新能力角度看,目前提到这些资源型城市创新模式与其他城市创新模式没有本质上的区别,如何立足于大多数资源型城市创新能力弱、发展后劲不足、对外创新合作较少等问题,研究提出更多针对性的创新模式和思路,更具现实迫切性。

4 资源型城市的创新路径——案例研究

围绕资源型案例城市的创新需要,有不少研究在分析资源型城市创新现状的基础上,根据城市战略发展导向,提出了相应的创新路径。

表2 资源型城市主要创新模式归纳

4.1 资源型城市科技创新路径

由于科技创新在资源型城市创新发展中起到重要引领作用,不少研究直接聚焦资源型城市的科技创新提出相应的对策思路与建议。如,叶晓煌等在分析淮南市科技创新存在的优势和问题的基础上,提出淮南市科技创新的路径包括以下几个方面:一是立足于城市发展基础和特点,明确科技创新的战略定位与方向;二是研究成立创新办公室,推进创新资源整合与优化配置;三是加强政策引导,构建科学合理的公共科研体系;四是突出发挥企业的主体作用,激发企业科技创新活力;五是加强科技服务中介机构建设,完善科技服务功能;六是积极搭建科技创新平台,深化推动与合肥等城市的科技创新合作[14]。再如,陈作如、高黎就在分析迁安市科技创新环境与态势的基础上,提出了科技创新战略思路,包括建设区域创新体系、高端创新要素集合区、提升科技创新金融支持力度、完善政府公共服务平台建设和政策供给等[15]。又如,骆英就六盘水市自主创新能力,研究认为六盘水市存在自主创新意识薄弱、以企业为主导的创新体制机制尚未形成、科技投入不足且结构不合理等问题,应加强以企业为主体的技术创新体系建设,加大技术研发投入,积极培育一批科技型企业,重视和推动自主创新,为六盘水市可持续发展提供内生动力[16]。

4.2 资源型城市综合创新路径

当然,资源型城市的创新不止于科技创新,还包括观念创新、思路创新、发展模式创新、制度创新等方方面面,是一个系统性创新过程。因此,从内外部环境和发展阶段变化,从资源型城市战略发展的角度,也有不少研究从综合创新方面提出相应的思路和对策建议。如,赵振起就辽源市发展替代产业、促进经济转型,结合实践经验,总结提出了资源型城市创新,包括四个方面的创新路径:一是创新发展理念,增强经济转型的信心;二是创新发展路径,提高经济的成长性;三是创新发展模式,提高经济发展的层次和水平;四是创新发展机制,凝聚转型发展的合力[17]。又如,张威风就铜陵市创新驱动经济转型发展,提出同步推进技术创新、产业创新和制度创新三条路径[18]。再如,冉燕通过梳理国内外资源型案例城市发现,旅游业发展有利于促进资源型城市经济成功转型,因此提出应从旅游形象设计、旅游产品开发、旅游品牌提升、文化旅游业融合发展等多方面推动资源型城市的旅游业创新发展[19]。

显然,案例研究更加具有针对性和可操作性,但大多数案例研究较少与学理研究相结合,多基于现状问题分析和工作实践角度提出的思路与建议。此外,由于资源型城市所处发展阶段、发展基础条件等都不一样,进一步强化案例跟踪分析研究对于促进资源型城市可持续发展具有重要的现实意义。

5 述评与研究展望

综上,关于我国资源型城市创新方面的研究已有不少成果,特别是对于资源型城市创新评价、创新模式及路径选择等方面的研究,已形成了一些颇有见地和启发性的观点结论,对于进一步深化相关问题研究具有重要借鉴作用。但是,也应该看到,目前聚焦资源型城市创新方面的理论探讨和实践研究尚处于起步阶段,有待进一步加强创新研究与资源型城市可持续发展研究的有机结合,为资源型城市形成创新发展内生动力提供更多研究支撑。在推进高质量发展和促进区域协调发展的新时代,促进资源型城市可持续发展关乎国家发展大局,聚焦和深化资源型城市创新问题,至少可以进一步强化以下几个方面的研究。

5.1 深化理论研究

关于资源型城市发展、科技创新、技术经济等方面已有很多学术理论上的研究成果,但是聚焦资源型城市创新的理论研究成果还不多。新时代,紧扣现代化经济体系建设和高质量发展目标,结合相关学科的理论基础和最新研究成果,应围绕资源型城市创新发展加快建立健全理论框架体系,为资源型城市创新发展提供理论依据和指导,同时可进一步丰富城市经济、可持续发展、技术经济、产业经济等相关科学的理论研究,促进跨学科交叉研究。

5.2 鼓励方法探讨

资源型城市创新研究涉及创新评价、创新路径、创新手段、创新模式、创新内容等多方面,深化方法论研究,可为相关问题研究提供合理的技术路线,增强研究的科学性。例如,目前,关于资源型城市创新评价的标准和技术手段、资源型城市创新能力的动态监测预警、资源型城市创新路径的选择方法等,都还没有形成统一的认识或科学的方法论指导,有待深化研究。

5.3 重视政策分析

资源型城市创新发展是新时代深入贯彻新发展理念、服务建设创新型国家、落实区域协调发展战略的重要体现。需要从国家战略发展的角度,深化相关问题的政策研究,既要加强全国层面在制度和政策上的顶层设计,也要落实操作层面的政策工具选择,推动建立健全有利于资源型城市创新发展的政策体系。

5.4 加强案例比较

由于我国资源型城市差异性较大,不同类型的资源型城市在创新发展上不能照搬一个模式、一个路径,创新的内容及其侧重点也不一样。因此,应鼓励更多理论、方法和政策研究能够深化到具体的资源型城市案例研究中去,用理论、方法和政策研究指导资源型城市创新实践,同时通过资源型城市的创新实践可反过来检验相关问题理论、方法和政策研究的科学性。此外,应从全国创新发展梯次布局与协调联动的角度,进一步加强资源型城市创新与其他城市创新的比较研究,以及资源型城市与其他城市创新合作研究等。