长毛红山茶物种在天柱自然分布特征及人工繁殖技术研究

袁昌选, 杨 芹, 邓伦秀, 陈菊艳, 刘艳春, 李湘黔, 吴 晓

(1.天柱县林业局, 贵州 天柱 556699; 2.贵州省林业科学研究院,贵阳 550005)

长毛红山茶(CamelliavvillosaChangetS.Y.Liang),隶属于山茶属(Camellia)红山茶组(Sect.Camellia)[1],主要分布在我国的湖南、广西和贵州[1,3-4]。贵州省内主要分布在榕江、黎平、荔波、安龙、锦屏、天柱、习水县,一般生长在海拔800~1 500 m的山地、疏林、山坡上[2-4]。目前,关于长毛红山茶人工繁殖技术与开发利用方面的研究少见报道。2014年,天柱县林业科技人员在高酿镇地佳村发现长毛红山茶人工移植驯化栽培单株,随即组织开展野生资源调查,历时3年时间,完成了天柱县内长毛红山茶天然资源调查工作。本文以天柱县长毛红山茶资源分布为例,开展了长毛红山茶自然分布与形质特征调查、人工繁殖技术研究。根据调查结果,长毛红山茶花红色艳,花期长,观赏价值高,可广泛应用于美丽乡村、庭院绿化、园林城市、旅游景区等绿化美化。

1 材料与方法

1.1 材料来源

1.1.1 繁育技术研究材料

长毛红山茶种子、穗条来源于人工移植驯化栽培的高酿镇地佳村仙侗、坪地镇八阳村圭翁和社学街道办事处平甫村高栋大树换冠嫁接培育的长毛红山茶迁地扩繁保护试验点。

1.1.2 工 具

皮尺、炭纤测高杆、数显游标卡尺、钢圈尺、围尺、单面刀片、天平、竹条(竹拱)、塑料薄膜(厚度0.4 mm)、生根粉(双吉尔GGR)。

1.2 调查与试验方法

1.2.1 天然资源调查方法

天然分布面上调查。采取文献查阅、走访群众、全县境内重点踏查等面上调查。

天然分布典型调查。在获得天然分布信息基础上开展长毛红山茶自然资源生长环境典型调查。

以分布点长毛红山茶最大单株为中心,设置400 m2样方,分别记载乔木、灌木、长毛红山茶生物量。同时以样地点为中心,向调查点东南西北向延伸100 m范围进行线状调查,发现有长毛红山茶分布继续沿同方向延伸调查。

同时对人工移植驯化栽培量进行了调查登记,其中:高酿镇地佳村仙侗保存1株1958年人工移植宅旁驯化栽培株,坪地镇八阳村圭翁保存5株2010年人工移植宅旁驯化栽培株。

1.2.2 形态特征调查方法

长毛红山茶野生资源均分布在交通不便的高大山体丛林中,不利于开展固定调查监测工作。本研究以高酿仙侗、坪地圭翁人工驯化移植和社学平甫嫁接换冠(穗条来源于高酿仙侗)培育的长毛红山茶为调查对象,开展形态特征调查。树体特征直接进行表型调查记录;叶片特征随机抽取树冠上、中、下冠外木质化春梢各10枝,每枝随机取下2片叶片进行调查与测定;果实调查先对表型特征作直接表述记载后开展经济性状测定;定期观察记载花期时长,并对花器官进行测定。

1.2.3 繁育实验技术方法

1) 大树换冠嫁接。嫁接点在社学街道办事处平甫村高栋,利用32年生普通油茶作砧木,2015年5月22日实施换冠嫁接31株,嫁接方法为撕皮嵌合接,每株固定嫁接2罩6芽,每罩接芽3个即用圆筒状塑料薄膜罩密封45 d后解罩截枝去除原树冠,培育新冠。

2) 实生繁育。分别在2015年3月、2018年3月,进行了自然贮藏播种试验。2017年10月开展了随采随播试验。

方法为条状沟点播,条距18 cm,沟深8 cm,种间距5~8 cm,播种后上盖细土2~3 cm。

3) 扦插育苗。扦插材料为当年木质化春梢,扦插时间为2015年5月28日,将穗条剪成“二芽半叶”插段,插口用单面刀片切成马耳形,剪掉第1片叶片,第2片叶片保留半叶,上段距芽基0.4~0.5 cm,切口平。用生根粉溶水(1∶10 000)浸泡4 h后即插于无菌苗床上,扦插深度为露出上芽和叶片,随即用竹条弯拱覆盖0.4 mm塑料薄膜后两侧密封60 d揭膜。

4) 芽苗砧嫁接。采用芽砧苗切接法,接穗保留单芽半叶,2016年至2018年连续开展了3年度芽苗砧嫁接繁育技术试验,嫁接时间均为当年5月22—25日。

2 结果与分析

2.1 天然资源

2.1.1 天然资源分布状况

根据文献查阅、走访群众、全县境内踏查等面上调查,长毛红山茶主要分布在以县域西北角坪地镇八阳村,到县域中部的凤城街道办事处南康村,再到西南的高酿镇春花、邦寨、地佳、甘洞、地良、硝洞村呈狭长弧线形分布[5],其中,高酿镇为长毛红山茶相对集中分布区,在其它区域暂未发现有天然分布。分布形式为零星、散生、小块团状分布。

2.1.2 生长环境与分布特征

在高酿镇地良村大湾坡和凤城街道办事处南康村盘骂溪开展了典型样地调查。

样点①位于天柱县高酿镇地良村大湾坡高大山体下坡位,东经109°07′52.03″,北纬26°44′03.71″,海拔682 m,坡度50~70°,母岩为沙页岩,土层厚度小于40 cm,黑棕壤,石砾含量达32%。

样点②位于凤城街道办事处南康村盘骂溪山体中部,东经109°13′34.92″,北纬26°51′41.81″,海拔663 m,坡度40~60°,母岩为沙页岩,土层厚度小于50 cm,黄棕壤,石砾含量达27%。

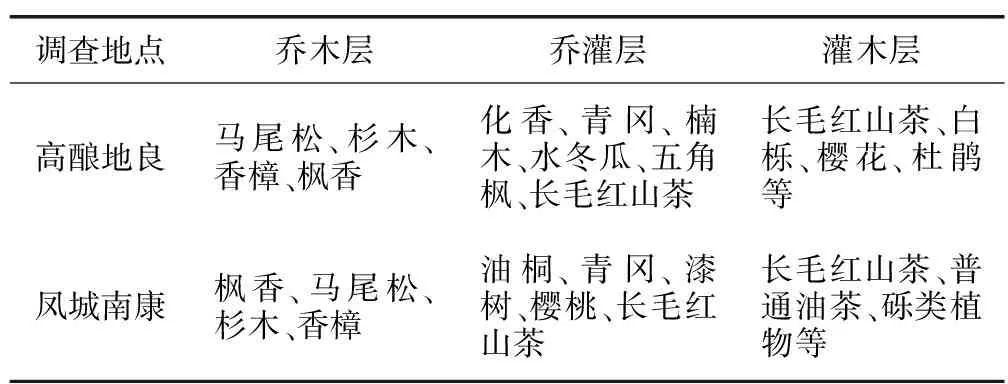

根据实地调查,长毛红山茶多分布在中低山地貌高大山体斜坡区中下坡位土壤湿度较大的石山裸露地段丛林中,部分单株生长在石壁旁及石逢中。分布点山体坡度大于40°,土壤为黄棕壤、黑棕壤,石砾含量大于25%。长毛红山茶在丛林中自然分布层级结构调查结果(见表1)。

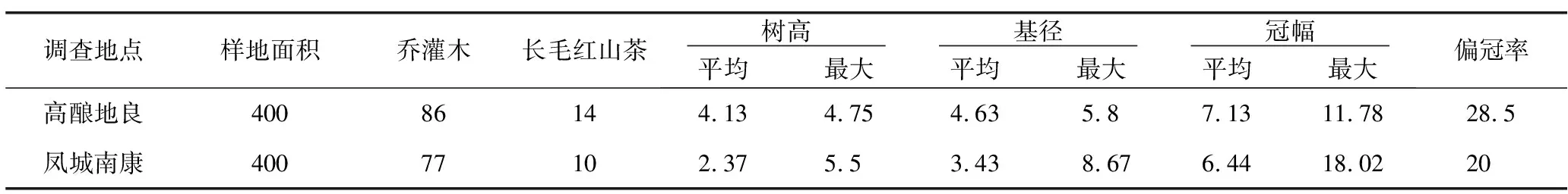

表2 长毛红山茶典型样地调查(单位:m2、株、m、cm、%)

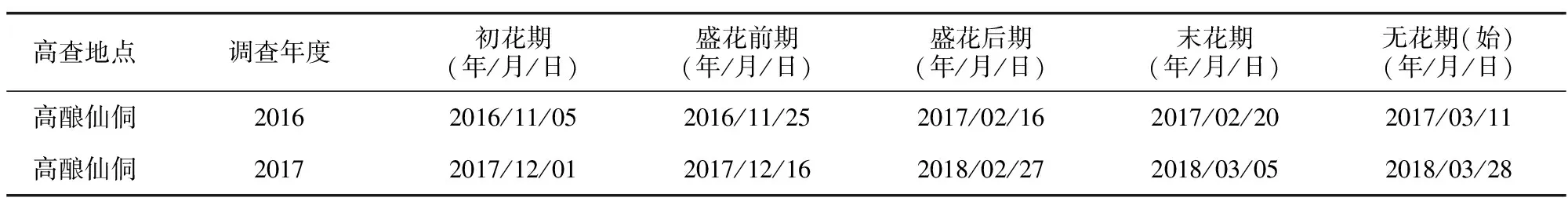

表3 长毛红山茶花期调查

注:初花期为第1朵开放日;盛花前期为开花数为花芽数20%日;盛花后期为开花数为花芽数80%日;末花期为花凋零数达50%日;无花期为无花开始日。

表1 长毛红山茶自然分布层级结构调查

由表1可看出,长毛红山茶常与针、阔叶树种混生,在丛林中处于乔灌层和灌木层结构,为乔灌型树种类型。

2.1.3 生长指标调查

凤城盘骂溪和高酿大湾坡典型样地调查点,首先记录样地内乔灌木生物量,对高度大于1 m的长毛红山茶物种进行了单株树高、基径、冠幅生长指标测定,判断偏冠率(结果见表2)。大湾坡样地内长毛红山茶总株数71株,其中,高度大于1 m,总株数14株,高度小于1 m未进入检测株57株,样地外各100 m以内无长毛红山茶分布;盘骂冲样地内总株数22株,其中,高度大于1 m,总株数10株,高度小于1 m未进入检测株12株,样地外南侧100 m范围内团状分布4株,经继续延伸100 m线状调查未发现有长毛红山茶物种分布。

根据调查结果及表2综合分析:长毛红山茶物种在丛林中占乔灌木生物总量的14.7%,最大株树高达5.5 m,米径8.67 cm,冠幅达18.02 m2,被高大乔木或其它灌木挤压偏冠率达24.25%。从较高偏冠率可以看出长毛红山茶是一个喜光性物种。2个样地点分别出现高度小于1 m实生起源的苗木57株和12株,说明长毛红山茶种子具有一定的天然更新能力,但在丛林中随着其它乔、灌木生物量不断增多,长毛红山茶生长空间不足,出现了物种负向演替趋势。

2.1.4 形质特征

1) 形态特征。长毛红山茶,为乔灌型小乔木或灌木,嫩枝绿色,老枝灰色,春梢枝长5.3~13.8 cm,着生叶片2~6片,花芽1~3个顶生居多。芽麟玉白色、无毛。叶片近水平着生,厚革质,长椭圆形,长7.7~10.5 cm、宽2.9~3.6 cm,先端渐尖,基部近圆形或楔形,叶面平、中脉下陷,侧脉7~9对,边缘平,中上部有密锯齿。花红色,萼片5~7片,外面有绢毛;花瓣5~7片,倒卵形,花冠直径5.5 cm,花柱高6.3 cm,柱头浅3裂,总花量中,雄蕊高于雌蕊占45.2%,雌蕊高于雄蕊占32.7%,雌雄蕊等高比占22.1%。蒴果桃形,黄褐色,果面被短绒毛,果高49.26 mm,果径52.37 mm,果皮厚10.07 mm,单果有种1~12粒不等,种子黑褐色,半球形或锥形,少见不规则形。

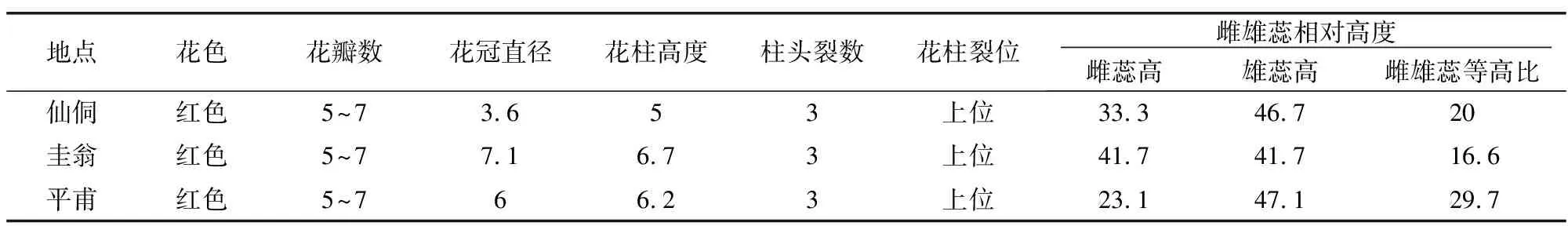

2) 花期及花器官。2016年至2017年,对高酿镇地佳村仙侗人工驯化移植长毛红山茶单株进行连续2年花期调查,准确记载第1朵花开花及最后1朵谢花时间,盛花前期为开花量占全株20%的时间,盛花后期为开花量已占全株花芽量80%的时间(结果见表3)。并对高酿仙侗和坪地圭翁人工驯化移植株、社学平甫嫁接换冠株花器官形态特征进行了调查(结果见表4)。

从表3得知,2016年总花期长达120 d,盛花期持续80 d左右;2017年总花期长115 d,盛花期持续70 d左右,长毛红山茶总花期长达120 d左右。从表4可看出,长毛红山茶花色红,花蕊长,花瓣多。开花时节满树为花。可见长毛红山茶是一种花期长,花色与花形美的珍贵观赏植物,可作为美丽乡村、庭院绿化、城市园林、旅游景区等绿化重点开发利用。

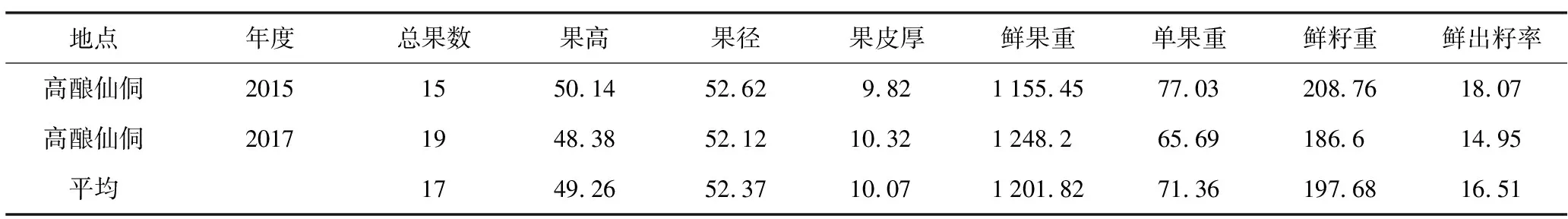

3) 样株基本情况与果实性状。分别于2015年和2017年,在高酿镇仙侗人工移植具有较高的观赏价值单株定点采集果实,该株树高5.1 m,基径20.7 cm,冠幅23.97 m2,2015年采果15个,2016年采不到果实,2017年采果19个,均用数显游标卡尺进行果实表型测定,并用天平称测定单果重、鲜籽重,计算鲜出籽率(结果见表5),分析长毛红山茶利用方向。

表4 长毛红山茶花器官形态特征调查(单位:枚、cm、%)

表5 长毛红山茶果实测定记录表(单位:个、mm、g、%)

表6 长毛红山茶嫁接换冠成活率与生长量调查表(单位:株、m、m2、枝、个、%)

根据调查结果及表5得知:长毛红山茶单株结实率低,果大皮厚,两年度测定结果平均鲜出籽率仅为16.51%,与普通油茶良种标准鲜出籽率40%以上相比,商品经济价值不高,不宜作为油用商品经济树种开发利用。但长毛红山茶果大,呈黄褐色,具有较高的观赏价值,结合花色红艳,在绿化美化领域具有广阔的开发利用前景。

2.2 不同繁育技术试验

2.2.1 大树嫁接换冠

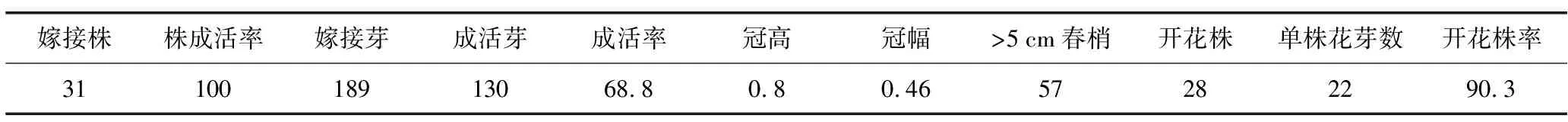

完成油茶大树换冠嫁接试验31株,63个罩189个芽,跟踪开展嫁接成活率、换冠3年营养生长与生殖生长调查(结果见表6)。

由表6可知:长毛红山茶嫁接芽成活率68.8%,换冠第3年平均冠高达0.8 m,冠幅0.46 m2,单株大于5 cm春梢量57个,花芽株分化率达90.3%,平均单株花芽数22个。说明长毛红山茶换冠嫁接第3年即进入生殖生长期,具有一定数量的花朵供观赏。大树嫁接换冠应为实施长毛红山茶野生资源迁地保护与建立采穗圃、采种园的主要技术措施。

2.2.2 实生繁育

2015年10月8日采集到种子77粒,自然贮藏至翌年3月上旬播种。结果没有出苗,种子全部失去发芽能力。

2017年10月13日采集种子90粒,开展随采随播与自然贮藏至翌年3月上旬播种试验。

2017年10月16日播种50粒,出苗21株,发芽率为42%。

2018年3月5日播种40粒未出苗。

说明长毛红山茶种子自然贮藏下发芽能力低,实生繁育宜随采随播可提高种子发芽率。

2.2.3 扦插繁育

2015年,在高酿仙侗采集穗条260枝,共扦插枝段480枝。扦插后60 d揭膜调查成活率,叶片已脱落显示未成活枝354枝,叶片未脱落初步判断为成活枝126枝,揭膜成活率为26.25%;经正常管理至当年11月25日,即苗木进入休眠期调查,仅保存83株,保存率17.3%。说明长毛红山茶扦插成活率和保存率低,且插穗为2芽段耗材量大,不宜采用扦插方式批量繁育长毛红山茶苗木。

2.2.4 芽砧苗嫁接

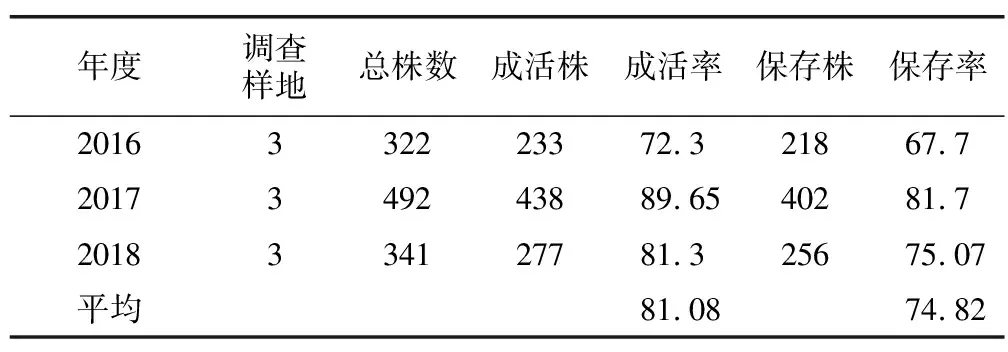

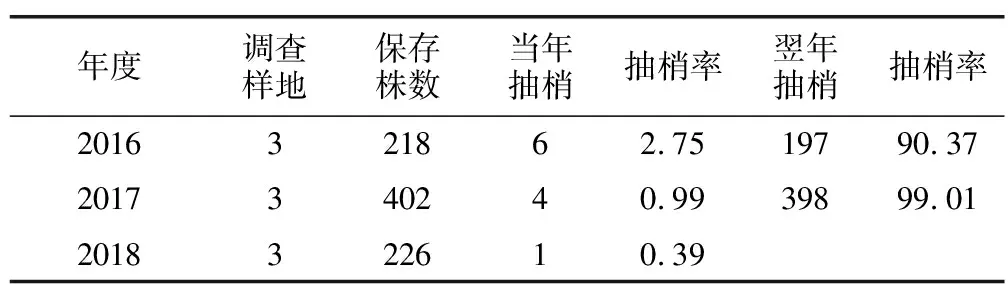

根据2016年至2018年连续3年度芽苗砧嫁接苗繁育技术试验,调查当年揭膜成活率与保存率(结果见表7),当年抽梢率与翌年抽梢率(结果见表8)。

从表7、表8可看出,长毛红山茶芽苗砧嫁接连续3年平均成活率均达81.08%,2017年嫁接成活率最高达89.65%,分别比2016年、2018年高17.35和8.35个百分点。3年平均保存率达74.82%。根据抽梢率调查结果,嫁接当年抽梢率低于3%,翌年抽梢率达90%以上。说明长毛红山茶嫁接当年抽梢率极低,嫁接成活后翌年才能正常抽梢生长。

表7 长毛红山茶芽苗砧嫁接苗木成活保存率调查(单位:个、株、%)

表8 长毛红山茶芽苗砧嫁接苗木抽梢率调查(单位:个、株、%)

3 结论与讨论

3.1长毛红山茶分布地域狭窄,在天然状态下零星、散生或小块于针阔混交林中。在其分布的林分里,处于被压林层中,在森林群落中呈现出负向演替趋势。

3.2长毛红山茶为红山茶属植物,花色鲜艳,花型美丽,花芽发育多,花期长达120 d左右,盛花期持续80 d左右,观赏价值高。可广泛应用于美丽乡村、庭院绿化、园林城市、旅游景区等绿化美化。

3.3长毛红山茶种子不易保存,实生繁育宜随采随播可提高种子发芽率。

3.4长毛红山茶芽苗砧嫁接成活率达80%左右,是当前迁地保护与资源扩繁的一项可行技术方法。嫁接繁育当年苗木抽梢率低于3%,翌年抽梢率达90%以上,嫁接成活后翌年才能正常抽梢生长。

3.5长毛红山茶大树换冠嫁接第3年花芽株分化率达90.3%,可具有一定数量的花朵供观赏。

3.6为加快长毛红山茶野生资源迁地保护与扩繁工作,建议通过大树换冠嫁接方式建立适度规模的采穗圃和采种园,为资源快繁利用提供种质基础。

3.7长毛红山茶在经典描述中其花瓣为7片,本研究中发现在同株及株间其花瓣均发现有5、6、7片共存现象,有待进一步研究和商榷。