新型细胞荧光实验漂染装置探讨*

贺琼,郝佳琪,崔佳彬,刘云峰

新型细胞荧光实验漂染装置探讨*

贺琼1,郝佳琪1,崔佳彬1,刘云峰2

(1.山西医科大学,山西 太原 030001;2.山西医科大学第一临床医学院,山西 太原 030001)

细胞荧光实验具有重要的医学和生物学应用价值,自发荧光的离体细胞可以间接反映在体细胞的生理状态,是新药研发、致病机制研究中的关键实验步骤。荧光实验技术过程复杂,尤其是全程对细胞活性的高要求和暗室操作环境给实验人员带来了极大挑战。在黑暗环境中对活细胞进行荧光染液漂洗是整个流程中最复杂的环节,漂染结果直接决定了实验能否取得成功。目前的漂染装置仅适用于普通细胞实验,无法实现黑暗中精准操作。新型细胞荧光实验漂染装置通过玻片、六孔板盒、齿状夹的组合使用,解决了快速定位染液区,保证细胞活性良好的技术难题,为实验的高效成功进行提供合理的工具支持。

细胞实验;荧光染液;实验装置;细胞漂染

1 研究背景

细胞荧光实验是生物医学领域里一项复杂且意义深远的技术,其原理是将活体细胞浸泡在荧光染液中,通过化学反应使细胞膜、核膜结构脱致密化,便于脂溶性荧光探针通过细胞膜、核膜上开放的疏松小孔直达染色体,与DNA紧密连接,实现整个活体细胞自发荧光。高亮显像大大方便了科研人员观察细胞运动、分裂、凋亡等生理过程,是医学和生物学实验技术发展史上里程碑式的突破[1]。

为了避免日光对荧光探针发光亮度的削弱,整个实验过程包括反复荧光染料漂染及荧光显微镜观察,都需在暗室中进行。暗室环境如图1所示。

此外,细胞离体后存活时间短,为实现客观反映细胞的生理状态,实验通常需要在2 h内完成[2]。黑暗环境和有效窗口期短两个特点共同要求实验员精准且高效地完成每一个步骤。但是目前尚缺乏暗室细胞荧光实验专用装置,各课题组多将普通细胞实验装置简单改造后用于暗室荧光实验,实验流程缺乏规范性且效率低下。显微镜下细胞自发荧光如图2所示。

图1 暗室环境(开灯)

图2 显微镜下细胞自发荧光

2 目的和意义

现有细胞漂染过程是用镊子捏夹附着有细胞的玻片,在染色皿、培养液皿中反复淘洗,完成染色、固色和脱色流程。本新型细胞荧光实验漂染装置实现了全程固定玻片,简化漂染流程的目的。本设计方案以期为相关实验室提升科研效率、降低实验成本、保证实验规范性提供有益帮助。

3 技术方案说明

使用的新型细胞荧光实验漂染装置由包括玻片、六孔板盒和齿状夹三部分构成,三种构件配合使用完成实验操作。

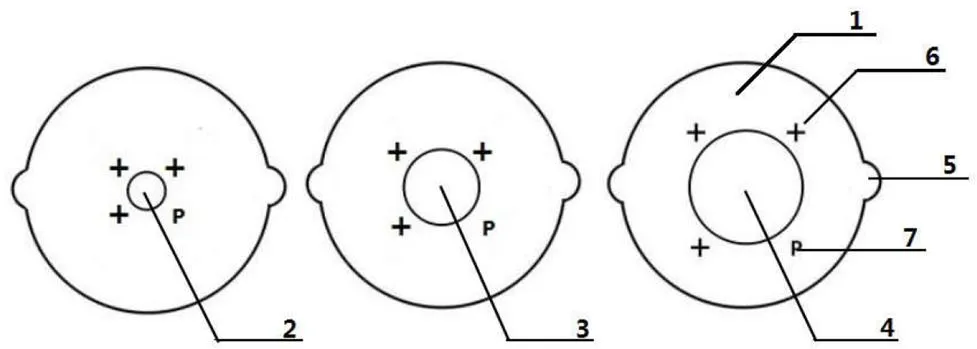

3.1 玻片部分

玻片主体为圆形,分为中央凹槽状细胞区和外周平台区。中央凹槽状细胞区为荧光染液存储和细胞染色区域,局部凹陷设计缩小了实际工作区,有助于节省染液,同时限制细胞移动,便于固色。外周平台区由4个符号和玻片耳柄构成,3个“+”号和一个“P”号共同围出细胞区,有助于显微镜下快速定位细胞,“P”形符号用于维持玻片正向,当“P”号始终向上时,代表整个玻片和内部细胞朝向固定向上。玻片两端有一对半圆形耳柄,与齿状夹配合使用移动玻片。玻片共设3种规格,每种规格玻片外形一致,内部凹槽直径不同,分别为5 mm、10 mm、15 mm,适用于不同大小、不同密度、不同种类细胞的实验场景。玻片俯视图如图3所示。

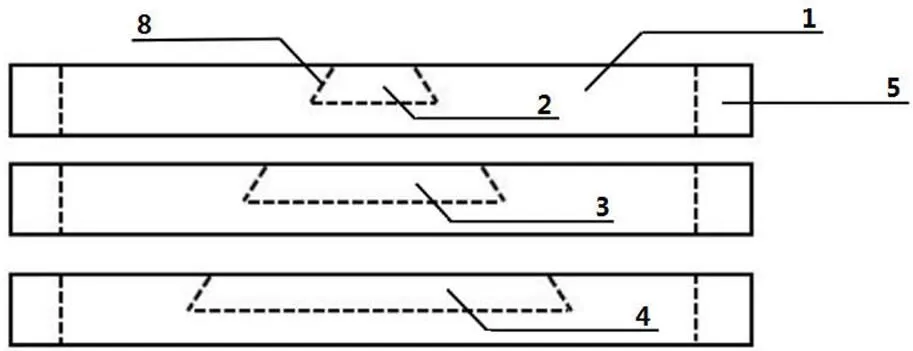

荧光染色实验需进行多次染色、漂洗、脱色、固色环节。为了防止细胞在液体反复冲刷下产生移位和损伤,玻片中央细胞凹槽内部进一步对两处细节进行设计:①凹槽侧壁为自外下向内上的斜形走向,与凹槽底面呈60°夹角,内压形侧壁结构形成物理屏障,防止染色和漂洗过程中细胞冲出凹槽;②凹槽底部附有多聚赖氨酸涂层,用于黏附细胞,防止细胞脱落。多具赖氨酸是一种新型生物涂层,具有黏附作用,同时不损伤细胞活性。玻片侧视图如图4所示。

1—玻片;2—直径5 mm的凹槽;3—直径10 mm的凹槽;4—直径15 mm的凹槽;5—玻片耳柄;6—十字标志;7—“P”形标志。

1—玻片;2—直径5 mm的凹槽;3—直径10 mm的凹槽;4—直径15 mm的凹槽;5—玻片耳柄;8—凹槽侧壁。

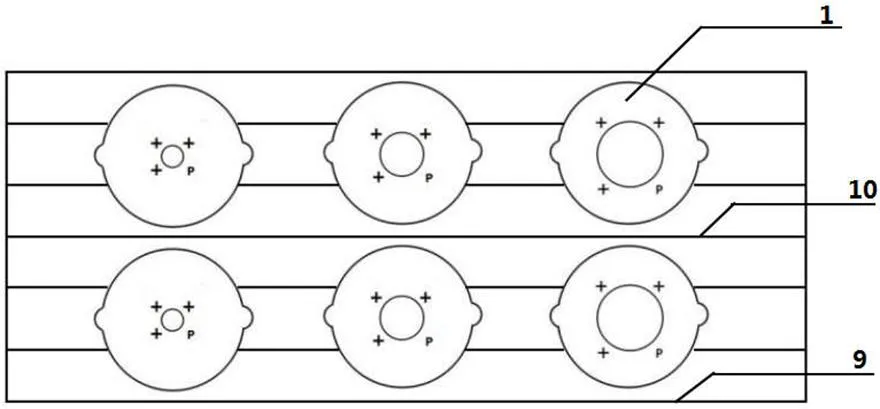

3.2 六孔板盒部分

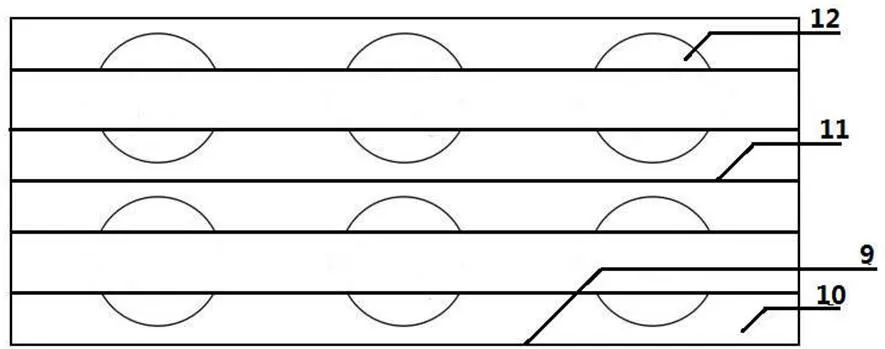

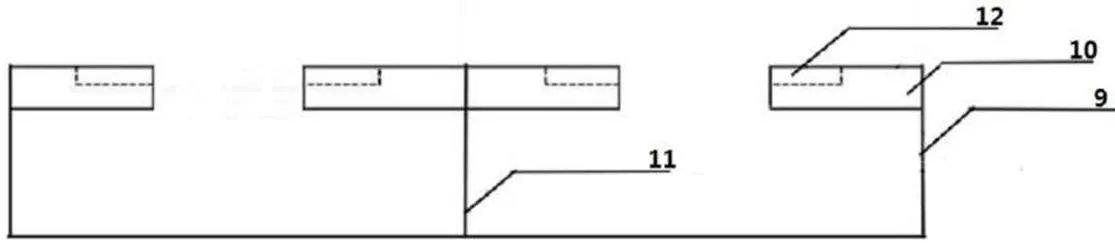

六孔板盒的盒体为中空长方体,内部设置中隔将盒体分为左右两个结构完全相同的区域。两个区域顶部均有玻片架,玻片架上共有6对半圆形玻片卡槽,可同时承托固定6个圆形玻片,具体如图5、图6、图7所示,实验员可以在六孔板上同时对6个玻片进行操作,大大提高了实验效率,此玻片的有序盒内收纳也减少了混淆、漏染、误染、重染情况的发生。

1—玻片;9—六孔板盒;10—玻片架。

9—六孔板;10—玻片架;11—中隔;12—玻片卡槽。

在染色和漂洗细胞时,中空的盒体设计可简化换液流程。染色时,用移液枪将染液注射到玻片中央凹槽,待细胞着色完成后,用移液枪吸走染液,再向凹槽内缓慢持续注入细胞培养液,当培养液体积超过凹槽容积,液体流经玻片外围直接流入中空盒体内。空腔盒体可暂时储存漂洗液,无须在水槽中反复进行换液清洗,待实验彻底完成后,取下玻片,倒空盒体即可。

9—六孔板;10—玻片架;11—中隔;12—玻片卡槽。

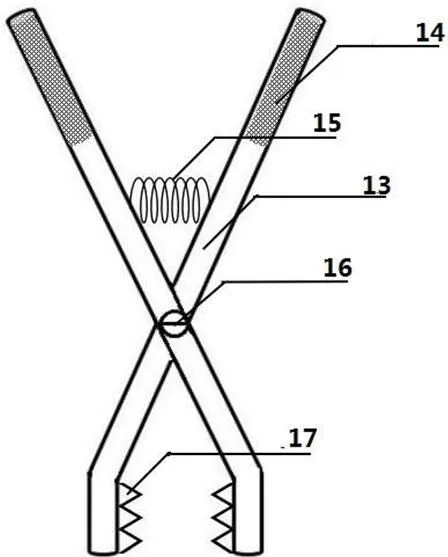

3.3 齿状夹部分

齿状夹由夹臂、弹簧、中轴、齿状突起几个部分构成,具体如图8所示。夹臂、弹簧、中轴为塑料材质,齿状突起为软橡胶材质。齿状夹夹臂末端有防滑磨砂纹,防止实验员戴手套后操作滑脱。齿状突起有利于增大夹臂与玻片的接触点摩擦力,可有效降低玻片侧翻、滑脱的可能性,与使用传统方法,即镊子单点平夹玻片相比,玻片耳柄两端同时受力可实现玻片平稳移动,有助于减少对细胞的物理震荡。同时,质软的突起设计便于钳夹玻片耳柄且不易损伤玻片,延长使用寿命。

13—齿状夹;14—夹臂;15—弹簧;16—中轴;17—齿状突起。

4 实施过程

首先评估实验最终需观察的细胞数目和密度,以此为依据选择相应直径凹槽的玻片,并放入六孔板盒。接下来将活体细胞放入玻片中央的凹槽,用移液枪吸取荧光染液和细胞培养液,反复对细胞进行固色漂洗,洗脱液可直接流入六孔板盒空腔,全程无须移动玻片,仅吸换液体即可完成操作。待染色过程完成后,用齿状夹钳夹住玻片两端耳柄,水平移动到显微镜下进行观察。

5 装置优点

5.1 精准性

荧光实验在黑暗环境中进行,科研工作者将实验细节谙熟于心和使用得心应手的工具是实现精确无误操作的双重保险。为配合实验人员顺利完成操作,本装置在玻片凹槽、玻片表面标志两方面进行创新:①玻片凹槽。梯形凹槽使细胞局限在固定区域,防止细胞移动滑脱,便于精确观察细胞。②表面标志。玻片表面“+”和“P”形符号有助于显微镜下快速准确定位细胞区域,便于查找。

5.2 稳定性

离体细胞实验最重要的是保证细胞的活性良好,才能认为所得实验数据客观真实地反映了细胞的在体状态。而确保细胞活性的关键是减少细胞移动,但是漂洗过程中多次移动玻片于不同培养皿以及液体反复冲刷,均易对细胞活性造成破坏,导致失活甚至死亡[3]。本装置不需移动玻片即可完成细胞漂染、缩小的凹槽细胞区减少流动液体量、齿状夹平稳移动玻片,有效稳固细胞,减少对细胞的人为损伤。

5.3 普适性

玻片凹槽设置3种规格,六孔板盒可同时容纳1~6个玻片,科研人员可根据需要自行选择玻片规格和数量,以适应不同实验场景。

6 结束语

细胞荧光试验在医学领域的重大突破中扮演着重要角色,诸如糖尿病药物研发、艾滋病防治、人工受精技术研究中都涉及到细胞荧光实验[4-5]。细胞漂染是整个实验过程中最关键的一步,染色程度直接决定了细胞自发荧光的强弱。染色过浅,细胞发光弱难以定位,染色过深,容易损伤细胞活性,只有染色适当的细胞,才能在显微镜下呈现最佳生理观察效果[6]。本新型漂染装置是一种专为细胞荧光实验发明的辅助工具,旨在简化、精确化、规范化细胞漂染操作。希望以合理的细节设计帮助相关领域的科研人员提高实验效率,减少人为误差,得出科学、真实的实验结论。

[1]季宇彬.热激活延迟荧光分子探针在生物成像中的研究进展[J].中国医药生物技术,2018(13):532-538.

[2]杨媛.荧光探针在细胞成像领域的研究进展[J].功能材料,2018(9):31-37.

[3]孙静静.杂交瘤细胞体外大规模培养研究进展[J].中国生物工程杂志,2018(10):82-89.

[4]刘原.间接免疫荧光法在艾滋病合并肺孢子菌肺炎诊断中的应用[J].中华实验和临床病毒学杂志,2014(2):139-141.

[5]采丽.纵隔原发生殖细胞肿瘤56例临床病理分析[J].临床与实验病理学杂志,2018(2):162-165.

[6]贾永梅.核酸荧光探针在单细胞成像中的应用研究[J]. 分析化学,2019(46):1329-1338.

2095-6835(2019)05-0037-03

Q2-33

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.05.037

贺琼,硕士研究生

刘云峰,研究生导师。

2018年山西省高等学校大学生创新创业训练计划项目“鞘氨醇-1-磷酸促进胰岛素释放的钙浓度调节机制研究”(编号:2018165)

〔编辑:王霞〕