“种群”单元复习教学设计

徐双飞

(浙江省宁波市姜山中学 宁波 315191)

1 教材分析

浙科版“种群”单元内容包括种群的概念、种群的特征、种群的增长方式、种群的数量波动及种群的数量调节。“种群”单元是生物与环境模块中的第一章。生态系统中的各种成分相互影响,实现系统的物质循环、能量流动和信息传递,生态系统通过自我调节保持相对稳定状态等是该模块的大概念。不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落是该模块的重要概念[1]。“种群”单元是建构这些概念的起点。

在“种群”的单元复习教学过程中,以“一稻田生态系统里的青蛙种群”为复习情境,用种群概念提领整个复习内容,用研究生物与其环境之间相互关系的生态学观点,形成复习框架,归纳种群中的相关次位概念。设计、利用思维导图、概念图、表格等图示方式,凸显知识的结构化、系统化,达到高屋建瓴的效果,培养学生的科学思维。强化生物与环境相互影响,将“非生物因素以及生物之间的相互作用都会影响种群特征”的概念进行内化;进而理解“不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落”,最终为大概念的建构做好铺垫。

2 教学目标

基于课程标准并围绕培养学生学科核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1) 通过对种群概念及其特征的归纳,认同生态学观点的指导意义,能以生态学观点理解种群的概念及其特征。

(2) 通过对种群概念及其特征的讨论,能用概念图、思维导图、表格等方式进行概念辨析与归纳。

(3) 能够根据生物与环境之间相互影响的生态学观点,形成生物对环境具有适应性的生命观念,关注生态环境,提高环境保护意识。

3 教学过程

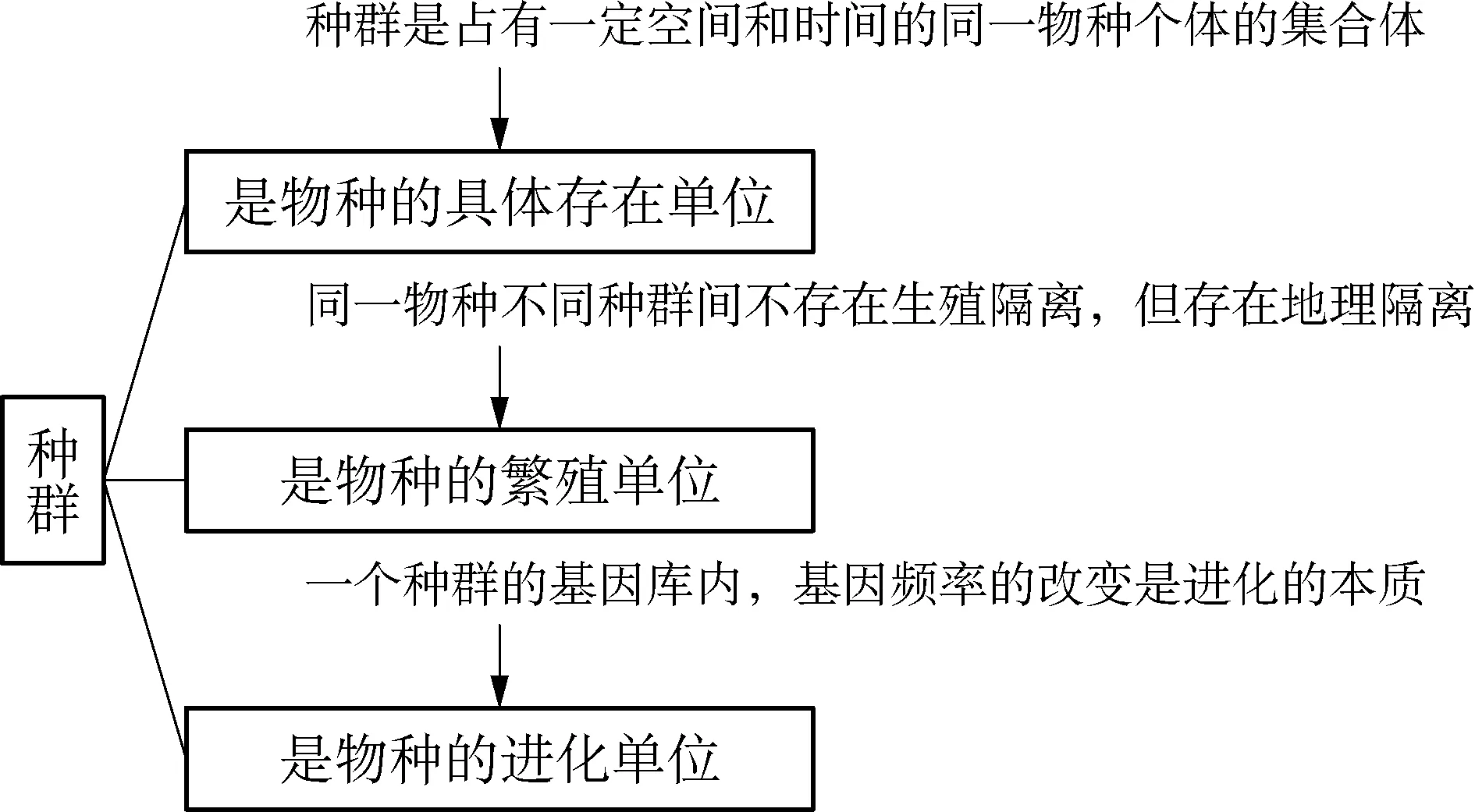

3.1 利用思维导图形式,以生物与环境关系的生态学观点,深化种群概念 屏幕展示一块水稻田里的蝌蚪照片、青蛙与癞蛤蟆照片,教师提出问题:“一个池塘里的所有蝌蚪是不是一个种群?稻田里的青蛙和癞蛤蟆是不是一个种群?”以学生感兴趣的问题作为种群概念复习的导入,迅速集中学生的注意力。学生分析回答问题,指出种群的概念。教师展示以下相关概念: 物种、地理隔离、生殖隔离、繁殖的单位、基因库、进化的本质、进化的单位,提出问题: 以小组为单位,在教师的适当引导下,讨论辨析种群与上述概念之间的关系,构建种群概念的知识层次结构图(图1)。

图1 种群概念的知识层次结构图

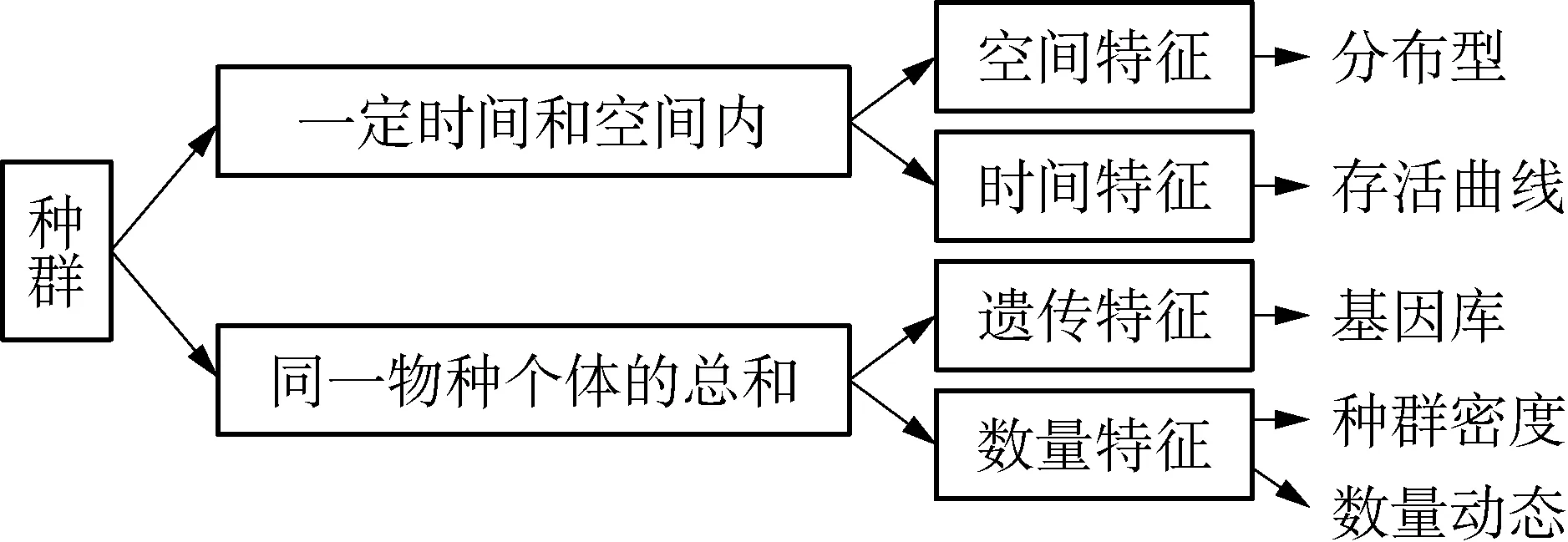

3.2 利用概念图、表格等多种形式,以生物与环境关系的生态学观点,归纳种群特征 根据图1,再次以稻田里的青蛙种群为例论述种群概念,从中引出种群的4个基本特征[2],教师以概念图的形式进行展示(图2)。

图2 种群的基本特征

教师引导学生立足于上述种群概念图,用研究生物与环境之间关系的生态学角度,以稻田中的青蛙为情境来串联复习种群的相关概念。

3.2.1 设计表格,以生物与环境关系的生态学观点,归纳种群分布型、存活曲线 屏幕展示三幅图片(图略),图一为插种整齐的水稻秧田,图二为以点的形式表示水稻秧田中稻螟(三化螟)卵块的分布图,图三为一堆附着在水稻茎旁的青蛙受精卵。根据图片,学生回答水稻、稻螟卵块、蝌蚪的分布型。教师提问青蛙种群分布型的成因是什么,进而引导学生将教材中种群的三种分布型从生物与环境的关系角度去概括、提炼,设计表格进行归纳。学生以小组合作学习方式讨论出表格的表头名称,然后完善表格(表1)。

表1 种群的分布型

屏幕展示三幅图片(图略),图一为稻田中青蛙从蝌蚪开始到死亡的年龄与存活数量的表格数据图,图二为产在稻苗上的稻螟卵,并配以文字说明: 稻螟卵孵化后的成活率一般只有2%~7%,图三为种群的三种存活曲线。根据上述图示,学生回答青蛙、稻螟、麻雀的存活曲线类型,并分析原因。由此教师引导学生再从生物的种内关系,即母体护幼能力,和生物在不同年龄段与环境的适应关系角度,用表格的形式归纳种群的存活曲线类型。以小组合作学习方式再次讨论表格的表头名称,最后完善表格(表2)。

表2 种群的存活曲线

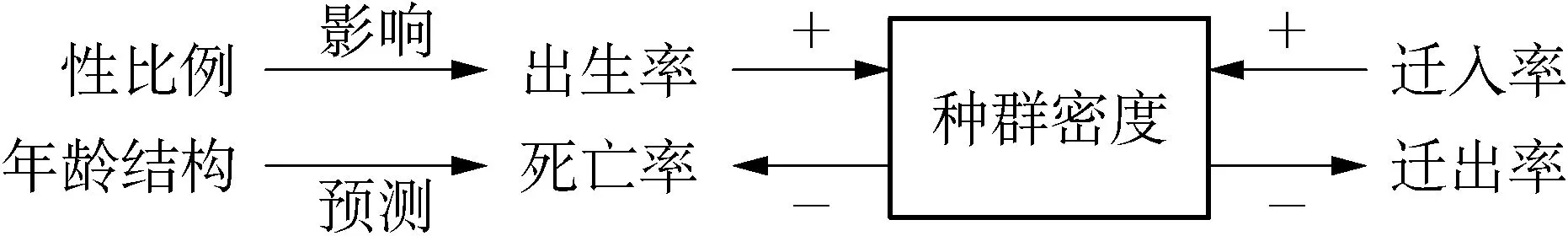

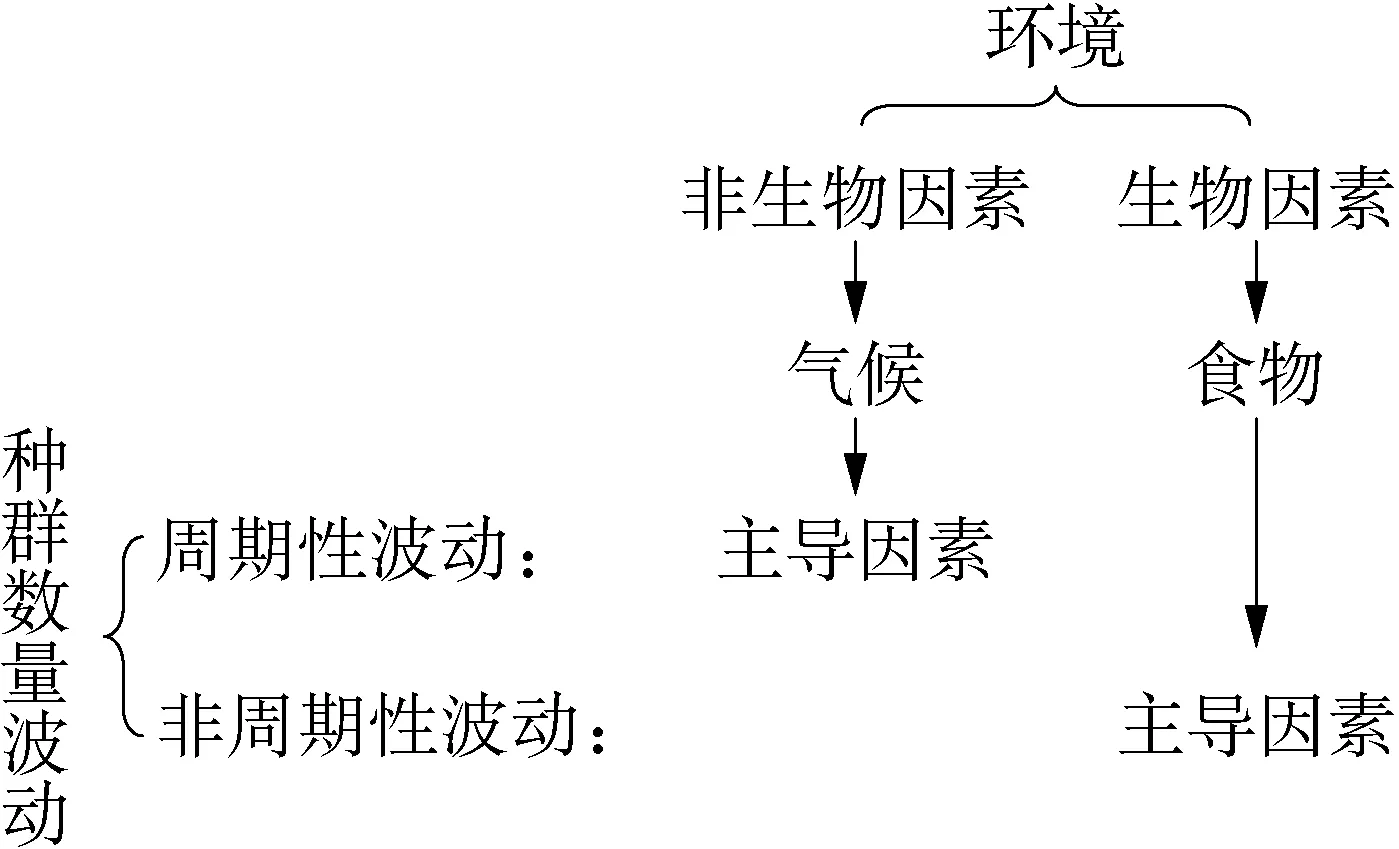

3.2.2 设计问题串,以生物与环境关系的生态学观点,归纳种群的数量特征 数量特征是种群的最基本特征,是研究种群的核心问题。包括种群密度(有多少)、种群数量变动(怎么变动)、种群数量调节(为什么这样变动)等[3]。从种群的时间特征和空间特征两方面分析,影响种群数量变化的直接因素是: 出生率、死亡率和迁入率、迁出率。教师以稻田里的青蛙为情境引入,有序地提出问题: ①青蛙种群中哪些特征与数量特征有关?用图示表示这些特征之间的关系。根据学情,学生独立完成图示的建构(图3),合作学习小组内进行互评。②在生态系统中,生物与环境间相互影响,种群数量不断变化。青蛙种群的数量可能包括哪些变动?(学生回答: 种群数量的增长、波动和衰落、消亡。)稻田内青蛙的种群数量增长属于何种类型?为什么?进而引导学生以生物与环境关系的生态学观点来归纳种群数量的变化: 首先,请学生归纳种群数量增长的原因。教师先绘制出环境中的非生物因素与生物因素的思维导图框架,引导学生以小组合作学习形式完善思维导图(图4)。随后,请学生归纳种群数量波动的两种类型。同样,教师先绘制出环境中的非生物因素与生物因素的思维导图框架,引导学生以小组合作学习形式完善思维导图(图5)。③稻田里的青蛙数量可能受到哪些因素的调节?学生以小组合作学习的形式进行讨论,推选发言人阐述相关因素。小组互评补充,教师点评。然后,教师展示图6中概念名称,要求学生在上述讨论的基础上,辨析种群数量调节因素与图6概念之间的关系,设计相关表格,解决上述问题。

图3 种群特征与种群数量特征的关系

图4 种群的增长方式

图5 种群的数量波动

图6 需学生辨析的系列概念

经过之前的铺垫与训练,学生以小组合作学习的形式讨论后,师生们整理得出表3。

表3 种群数量的调节因素

3.3 创设新的情境,促进知识的再迁移 本次单元复习以稻田生态系统为情境载体展开。为检验学习成效、促进情境迁移,教师布置作业,要求学生以小组为单位,选择一种感兴趣的或熟悉的其他类型生态系统,依据本节课学习的内容,于课后完成上述分析。

4 教学反思

以稻田生态系统中的种群为情境,将知识内容形象化、具体化,能有效引入知识点的复习。以生物与环境关系的生态学观点为指导主线,统领种群的概念复习,有效地将知识内容进行了系统化,有助于学生形成生态学观点。思维导图、概念图和表格的设计,锻炼了学生归纳概括知识点、合理构建知识框架的科学思维能力。在讨论稻田里青蛙数量的调节因素时,有学生提出了人的因素,人类的滥捕和农药的使用导致青蛙数量急剧下降。由此为学生形成环保意识、树立人与自然和谐相处的观念提供了契机。