云南岩溶区降水变化的气候特征

丁文荣, 曾学梅

(云南师范大学 旅游与地理科学学院, 云南 昆明 650500)

1 研究背景

全球气候变暖已成为不争的事实,加之人类活动持续加剧,气候变化的区域响应日益受到学者和决策人员的重视[1]。在我国西南岩溶区,水资源是制约区域自然生态平衡、环境保护、经济发展、贫困消除的重要因素,而水资源短缺则是岩溶区面临的严重问题。云南岩溶区位于世界三大岩溶集中分布区之一的东亚片区,全省碳酸盐岩的出露面积达11.21×104km2,占全省土地总面积的28%,在全省129个县(市)中,有118个县(市)不同程度存在岩溶分布,岩溶分布面积30%以上有62个县(市),其中岩溶面积占70%以上的县达10个,是我国西部开发中生态建设的重点和难点地区。一方面,长期以来,不合理的土地利用方式诱发水土流失和石漠化,加之全球变化的影响,岩溶区水资源问题严峻,季节性干旱、涝灾频繁[2-4];另一方面,随着人口数量的迅速增长和社会经济的快速发展,对水资源的需求量也急剧增加,人-水矛盾日趋凸显。

降水是云南岩溶区水资源的主要补给来源,降水特性的变化深刻影响着水资源供给安全与岩溶生态的稳定。目前,国内外关于云南区域降水的研究已经涉及到了降水气候变化的多个方面,但系统性针对岩溶区的研究成果鲜见[5-9]。鉴此,本文以云南岩溶区为对象,多视角研究降水变化规律,为岩溶区水资源利用、生态环境改善与社会经济持续发展提供科学依据和决策支持。

2 资料来源与研究方法

2.1 资料来源与质量控制

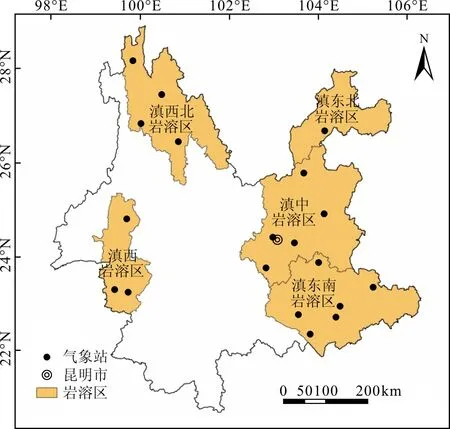

参考王宇等[10]的划分方法,将云南省岩溶区分为滇西北、滇西、滇东北、滇中和滇东南5个片区。然后依据资料连续性、最长时段性及空间均衡性等原则,在剔除缺测较多及迁移较大的观测站点后,最终获得5个片区内19个站点1959-2017年的逐日降水量数据。其中滇西北片区4个站点、滇西片区3个站点、滇东北片区1个站点、滇中片区5个站点、滇东南片区6个站点(图1)。所用站点平均海拔为1 798 m,其中德钦站海拔最高为3 319 m,而孟定站511.4 m为所有站点中的海拔最低站。这些站点数据分别从中国气象局国家气象信息中心(http://www.nmic.gov.cn/)和云南省气象局资料中心获取,为提升分析结果的可靠性,数据均经过统一的质量控制,包括极值检验和时间一致性分析。然后通过算术平均法分别将站点数据升尺度为片区数据。

图1 云南岩溶区与气象站点

2.2 研究方法

为分析降水变化的长期演变特征,采用线性倾向估计法进行趋势计算。该方法消除了降水变化的均方差和单位对线性回归系数数值大小的影响,从而可以在不同的地理区域之间比较趋势变化的大小,在气象水文领域被广泛使用[11]。

降水变化的显著性检测采用Mann-Kendall非参数检验方法,因Mann-Kendall统计检验法不需要确定样本服从的分布类型,也不受少数异常值的影响,适用于气象、水文等非正态分布的数据检验,是世界气象组织推荐并已得到广泛应用的非参数检验方法[12]。

3 结果与分析

3.1 年降水量变化

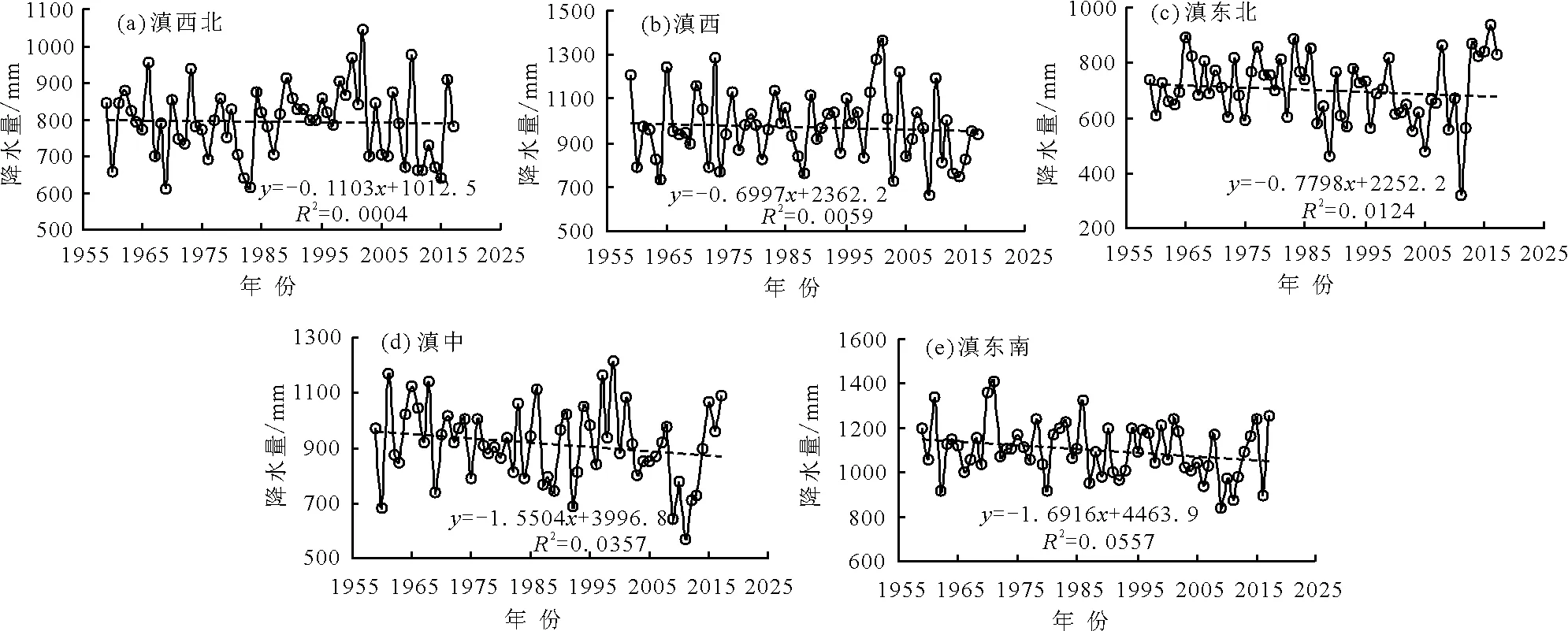

降水是云南岩溶区水资源的主要补给来源,年降水量代表了区域水资源补给的充沛程度。云南省滇西北、滇西、滇东北、滇中和滇东南岩溶区的多年平均降水量分别为793.2、971.1、702.0、914.6和1 100.9 mm,分属于半湿润(滇西北和滇东北)和湿润地区(滇西、滇中和滇东南),这与云南降雨量的总体格局是一致的[13]。图2为云南省5个岩溶片区年降水量在研究时段内的变化趋势特征,从图2中可以看出,自1959年以来,云南省5个岩溶片区的降水量均呈现出减少的趋势,5个片区减少率分别为1.10、6.99、7.80、15.50和16.92 mm/10a,滇东南片区递减率最大而滇西北片区最小,总体来看滇中和滇东南的减少较为突出。

图2 1959-2017年云南各岩溶片区年降水量变化趋势

采用Mann-Kendall非参数检验方法进行变化显著性检验后得知,5个岩溶区的降水变化趋势均未达到0.05的显著性水平。从成因来看,全球气候变化格局下云南区域总体降水量减少,这是云南岩溶区降水量减少的环境背景[14]。此外,我国西南地区在2009-2011年遭遇了极端干旱[15-16],从图2中可以看出云南岩溶区遭受到不同程度的影响,除滇西北外,其余4个岩溶片区在研究时段内的最少降水量均发生在该时段,如滇西2009年的663.30 mm、滇东北2011年的317.60 mm、滇中2011年的586.30 mm和滇东南2009年的840.63 mm。

3.2 降水日数变化

降水日数是指观测到有降水记录的日数,已有研究成果多以日降水量大于等于0.1 mm或大于等于1 mm作为统计的标准[17-18]。有学者认为1 mm以下的日降水量,将会很快被蒸发而直接返回大气,所以雨日定义为日降水量大于等于1 mm的日数较为合适[19]。

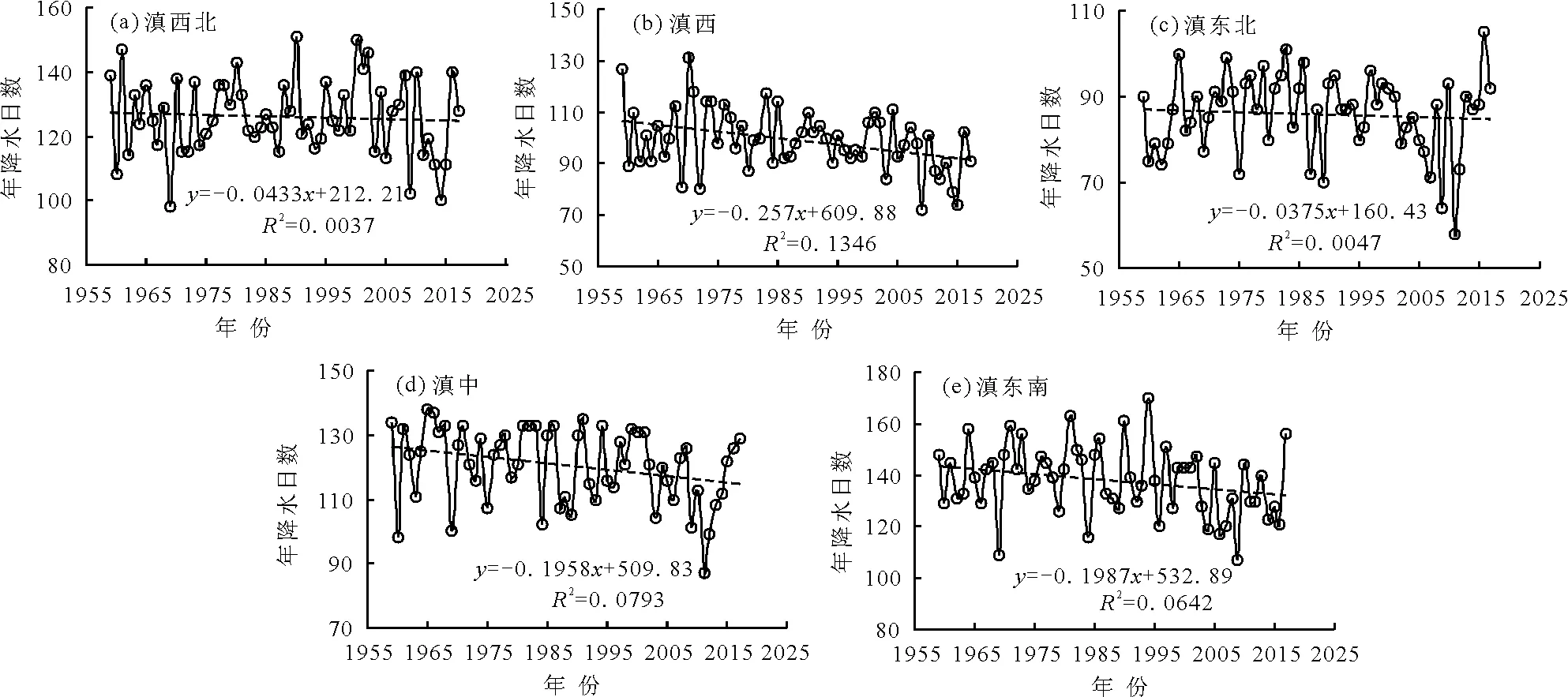

本研究也以大于等于1 mm降水量阈值为标准,分别统计了云南岩溶区1959-2017年降水日数的变化状况,结果见图3。由统计结果得知,云南省5个岩溶区的多年平均降水日数分别为126.12、99.00、85.95、120.59和137.97,其中滇东南文山州一带最多而滇东北昭通一带最少。从图3中可以看出,在研究时段内云南各岩溶区的降水日数均呈现出了减少的趋势,减少率分别为0.43、2.57、0.37、1.96和1.99 d/10a,整体而言滇西片区减小较滇东北片区更为突出。

图3 1959-2017年云南各岩溶片区年降水日数演变特征

对全国的研究结果也表明,一般情况下雨日多,总降水量也相对较多,反之雨日少,总降水量也相对较少[20-21],结合云南岩溶区年降水量的变化,发现云南岩溶区降雨量与雨日的关系与上述结果一致。对云南省5个岩溶片区的降水日数变化进行趋势显著性检验后得知,滇西、滇中和滇东南片区的雨日减少趋势达0.05置信水平,而滇西北、滇东北片区尚未达到0.05的显著性水平。

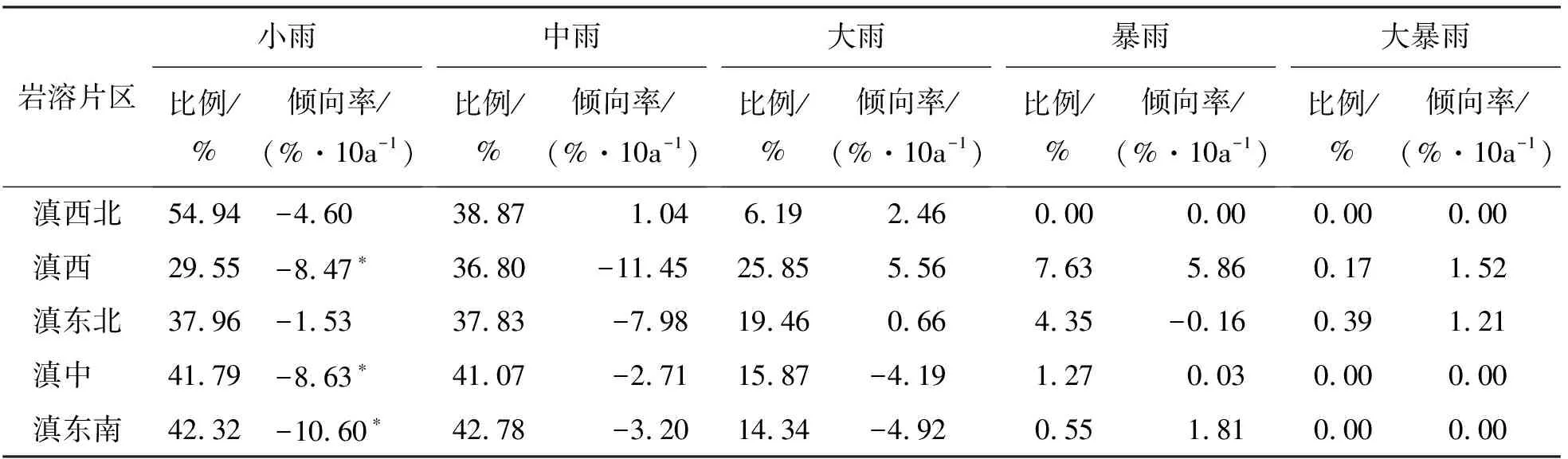

3.3 各量级降雨的比例

气候变化不仅引起降水量的变化,也会导致降水强度级别的变化[22]。为分析不同级别雨日变化,采用我国日常气象业务上的分级规范,把逐日降水按照降水量的多少进行分级,然后对5个片区不同雨级的降水量在年降水量中的比例及变化趋势进行了统计,结果见表1。从表1中可以看出,云南岩溶区主要降雨雨级为小雨和中雨,除滇西北小雨所占比例超过50%外,其余4个片区小雨和中雨在年降水量中所占的比例大致相当。各岩溶片区小雨和中雨两者在全年降水量中所占的比例均超过65%,滇西北甚至高达93.81%。暴雨和大暴雨在各岩溶片区中所占的比例均较低,研究时段内滇西暴雨和大暴雨比例略高,两者之和达7.80%,而滇西北甚至没有暴雨和大暴雨的监测记录,其余片区两者所占比例也不超过5%。

表1 1959-2017年云南各岩溶片区不同雨级降水量及变化趋势

注:*表示通过0.05显著性检验,因5个岩溶片区在研究时段内从未发生过特大暴雨,所以未进行统计。

从不同雨级的变化趋势来看,云南5个岩溶片区小雨降雨量均呈现出减少的趋势,其中滇西、滇中和滇东南片区减少最为显著,且均达到0.05的显著性水平。从中雨来看,除滇西北片区有微弱的增加趋势外,其他片区均呈现出减少的倾向,其中滇西片区最为突出。从大雨级别的变化趋势来看,滇西北、滇西和滇东北片区为增加趋势,而滇中和滇东南片区则为减少趋势,就暴雨和大暴雨而言,降水量在年降水量中所占比例较少,但在研究时段内主要呈现为增加趋势。总体来看,云南岩溶区小降水级别的降水量呈减少态势,而大降水级别的降水量为增加趋势,与全球气候变化下降水的变化是一致的[4]。

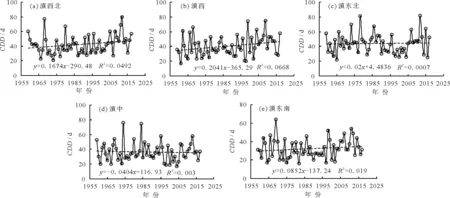

3.4 最长持续干旱时间

最长持续干旱时间(Consecutive Dry Days, CDD)是发生旱灾的重要参考指标,本文以日降水量小于1 mm为标准值,分别计算云南5个岩溶片区1959-2017年历年最长持续干旱时间,结果发现滇西北、滇西、滇东北、滇中和滇东南岩溶片区的多年平均最长干旱时间分别为42、40、44、37和32 d,其中滇西北、滇西和滇东北片区均超过40日,而滇中和滇东南较少。对历年最长持续干旱时间的变化趋势分析后发现,云南5个岩溶区的变化存在较大的区域差异(图4),滇西北、滇西、滇东北和滇东南岩溶区的最长持续干旱时间均呈现出增加的趋势,增加率分别为1.67、2.04、0.20和0.85 d/10a,而仅有滇中岩溶区呈现出减少的趋势,减少速率为0.40 d/10a。

已有研究成果表明,自1970年代以来,云南出现严重干旱的强度及持续时间呈现出加重的趋势[23],这在云南岩溶区最长持续干旱时间的变化中也得到了证实。但是,在对5个岩溶片区的最长持续干旱时间变化趋势进行显著性检验后发现,除滇西岩溶区的变化趋势达到0.05的置信水平以外,其余4个片区的变化均未达到显著的水平。

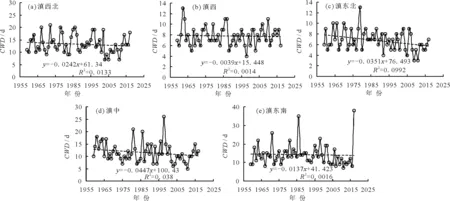

3.5 最长持续降水时间

最长持续降水时间(Consecutive Wet Days, CWD)可以用于评估区域发生洪涝灾害的情况,本文也以日降水量大于1 mm作为降水的标准,分别统计了1959-2017年云南省5个岩溶片区的最长持续降水时间的变化情况(图5),结果发现滇西北、滇西、滇东北、滇中和滇东南5个岩溶片区的平均最长持续降水时间分别为13、8、7、12和14 d,均在10日左右,最长的滇东南岩溶区不超过14 d,而最短的滇东北岩溶区不少于7 d。对云南省岩溶区历年最长持续降水时间进行分析后可以发现(图5),5个岩溶片区的历年变化趋势一致,均为减少趋势,趋势率分别为0.24、0.04、0.35、0.45和0.14 d/10a。5个岩溶片区的10 a变化率均未达到1 d,总体而言减少并不明显。

图4 1959-2017年云南各岩溶片区最长持续干旱时间变化趋势

图5 1959-2017年云南各岩溶片区最长持续降水时间变化趋势

由于最长干旱时间与最长持续降水时间往往是此消彼长的关系,在研究时段内,云南岩溶区最长干旱时间均呈增加的趋势,这也导致了最长持续降水时间的减少倾向。

采用Mann-Kendall检验法对5个岩溶片区的最长持续降水时间进行趋势显著性检验后得知,只有滇东北片区的变化趋势达到了0.05的显著性水平,即研究区中仅滇东北的减少趋势变化显著。

4 结 论

本研究以云南岩溶区降水变化的气候特征为研究对象,以研究区19个站点1959-2017年的逐日降水量数据为基本数据,辅以线性倾向估计法和Mann-Kendall非参数检验法,多视角系统性分析了云南岩溶区降水变化特征,得到以下结论:

(1)自1959年以来,云南省5个岩溶片区的降水量均呈现出减少的趋势,减少率分别为1.10、6.99、7.80、15.50和16.92 mm/10a,滇中和滇东南的减少较为明显,然而5个岩溶片区的降水变化趋势均未达到0.05的置信水平。

(2)滇东南岩溶片区在云南岩溶区中降水日数最多而滇东北片区最少。近年来云南各岩溶区降水日数均呈现出减少的趋势,减少率分别为0.43、2.57、0.37、1.96和1.99 d/10a,滇西、滇中、滇东南片区的减少达0.05置信水平,其余区域不明显。

(3)云南岩溶区主要降雨的雨量级别为小雨和中雨,1959-2017年5个岩溶片区小雨降雨量均呈现出减少的趋势;中雨除滇西北有微弱的增加趋势外,其他片区均呈现出减少的倾向;滇西北、滇西和滇东北大雨级别的降雨为增加趋势,而滇中和滇东南则为减少趋势;暴雨和大暴雨降水量在云南岩溶区年降水量中所占比例较少,但在研究时段内主要呈现为增加趋势。总体来看,云南岩溶区小降水级别的降水量呈减少态势,而大降水级别的降水量为增加趋势。

(4)云南滇西北、滇西、滇东北、滇中和滇东南岩溶片区的多年平均最长干旱时间分别为42、40、44、37和32 d,5个岩溶区的变化存在较大的区域差异,其中滇西北、滇西、滇东北和滇东南片区的最长持续干旱时间均呈现出增加的趋势,增加速率分别为1.67、2.04、0.20和0.85 d/10a,仅有滇中呈现出减少的趋势,减少速率为0.40 d/10a,而5个岩溶片区中只有滇西的变化趋势达到0.05的显著性水平。

(5)云南5个岩溶片区的平均最长持续降水时间分别为13、8、7、12和14 d,1959-2107年5个岩溶片区的变化趋势一致,均为减少趋势,趋势率分别为0.24、0.04、0.35、0.45和0.14 d/10a,总体而言减少并不明显,只有滇东北的变化趋势达到0.05的显著水平,即研究区中仅滇东北片区的减少趋势变化显著。