2000-2015年阜康林区植被覆盖变化及其对气候因子的响应

邢 菲, 李 虎, 李建贵, 张乃明, 陈冬花, 刘玉锋, 叶 春, 栗旭升

(1.新疆农业大学 草业与环境科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830052; 2.滁州学院 地理信息与旅游学院, 安徽 滁州 239000;3.新疆农业大学 林业研究所, 乌鲁木齐 830052; 4.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054)

气候因子是影响植被生长发育、地理分布、多样性和丰富度等的关键因素,对陆地植被类型及其功能特性起着决定性作用,全球地带性植被的分布都与气候要素密切相关[1]。归一化植被指数(NDVI)作为植被生长状况及植被覆盖度的最佳指示因子,在植被遥感中得到了广泛应用,被认为是表征地区或全球植被状况和生态环境变化的最有效指标[2-3]。对此国内外众多学者开展了一系列研究[4-11]。

天山是横亘在新疆南北荒漠地面上的一座“湿岛”。山区降水量丰富,成为准噶尔盆地南缘与塔里木盆地北缘众多河流、湖泊的发源地[12-13]。王新欣等[14]利用EOS/MODIS数据,对天山北坡中段草地生物量变化动态进行监测,并分析了草地植被指数的时空变化特征以及植被指数与草地生物量之间的关系;冯志敏等[15]基于2000—2009年MODIS数据,分析了天山山区草地类型植被指数变化特征及其与气候因子的关系。综上所述,广大学者关于天山的研究主要集中于草地植被类型上,且都是从大空间尺度来进行,无法准确的反映某一特定小区域内的植被变化状况。因此本文从阜康林区入手,探究该区域近16 a来植被和气候变化状况。

阜康林区位于天山北麓中段,自2000年以来开始实施天然林资源保护工程等一系列重大生态工程,对区内植被进行了一系列保护措施。在这一时期内阜康林区植被覆盖状况和气候发生了怎样的变化?变化的具体特征及规律如何?近几十年来遥感技术的成熟和相关数据的积累,为解决此问题提供了技术支持和数据支撑。本文拟利用MODIS NDVI时间序列数据,并结合研究区2000—2015年气温降水数据,对阜康林区近16 a来植被覆盖状况和气候变化规律及二者之间的内在响应关系进行了探究,进而为天保工程实施效益评价提供数据支撑,为林业部门制定植被恢复和保育措施提供科学决策依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

研究区阜康林区位于天山北麓中段,范围在88°00′—88°42′E,43°48′—44°05′N之间,阜康林区始建于1956年3月,海拔758~4 016 m,总面积92 750.86 hm2。研究区东与吉木萨尔林场相连,西与米泉林场相邻,南为东天山主峰博格达峰,北接准噶尔盆地。阜康林区是天池国家自然保护区重要水源地及三工河、四工河、五工河、白杨河及甘河子等河流的发源地。研究区属于温带大陆性干旱、半干旱气候,年平均温度1.2 ℃,年降水量为400 mm,降水年内分配不均,主要分布在夏季和冬季。研究区土壤分布呈明显的垂直地带性,由低到高依次为:山地栗钙土、山地灰褐色森林土、高山草甸土和高山石质带。

本文所采用MODIS 16 d合成NDVI数据来源于NASA网站(https:∥modis.gsfc.nasa.gov/),时间序列为2000—2015年6—8月植被生长旺盛期的数据,空间分辨率250 m,时间分辨率16 d。数据处理使用MODIS批处理工具MRT对其进行拼接与重投影,再利用ENVI5.3软件(美国ESRI公司2015年发布的5.3版本)根据研究区矢量范围进行批量裁剪得到研究区NDVI时间序列数据。气象资料为位于阜康林区内的天池气象站2000—2015年气温降水年值数据,数据来源于新疆维吾尔自治区气象局。气温、降水数据处理在Excel软件下进行。

1.2 研究方法

(1) 均值法[16]。采用取平均值法计算研究区每年夏季[15]NDVI来反映研究区内本年度的植被生长状况,进而用于分析研究区内NDVI年际变化特征,并根据阜康林区植被覆盖实际状况将NDVI分为“低”、“中等”、“较高”和“高”4个等级(见表1)。

表1 2000-2015年阜康林区不同等级NDVI变化

NDVI均值计算方法如下:

(2) 回归分析法[17]。采用一元线性回归分析研究区内NDVI,气温及降水年际变化变化趋势,从而掌握近16 a来研究区内NDVI及气温和降水变化特征。计算方法为:

yj=kj+b

式中:yj——待分析的变量;j——年份;b——常数;k——斜率(回归系数)。其中k>0表示待分析变量在分析时间段内呈上升趋势,反之呈下降趋势。回归分析和显著性检验借助SPSS (美国IBM公司20.0版本)进行,并定义p<0.05为显著变化。

(3) 距平波动法。采用距平波动法分析研究区内NDVI,年均气温,年均降水的波动变化特征,具体为使用近16 a来研究区内NDVI、年均气温和年均降水与各要素均值的差值来反映各要素波动情况,计算方法如下:

(4) 相关分析法[18]。采用相关分析法研究植被NDVI与气候因子间的响应关系,通过计算NDVI波动与气温、降水波动的相关系数,分析研究区内植被NDVI波动对气候因素波动的响应。计算公式为:

2 结果与分析

2.1 近16 a植被覆盖空间分布及变化特征

阜康林区2000—2015年来植被覆盖以中等及以上为主,垂直分布特征明显。其中低覆盖区主要分布在海拔800~1 500 m海拔范围内,少量分布在海拔3 100 m以上区域。低海拔区的低植被覆盖主要是处于温带荒漠带,高海拔低植被覆盖区则主要为高山草甸带,在这两个范围内环境相对恶劣,都不利于植被生长。中等植被覆盖区主要分布于海拔1 000~1 900 m范围内,此海拔范围处于山地草原及天山北坡独特的低山草甸带,随着海拔的上升,水分条件逐渐趋好,植被生长旺盛。较高和高覆盖区主要分布于海拔1 300~3 100 m范围内,此海拔范围内主要为天山云杉(Piceaschrenkianavar.tianschanica)林带及与云杉交错分布的亚高山草甸,同时也是地形降雨集中区,森林自身特性及其涵养水源、调节气候的功能为自身及草地的生长提供了优质的水热条件,植被生长旺盛,植被覆盖高值区出现于此。

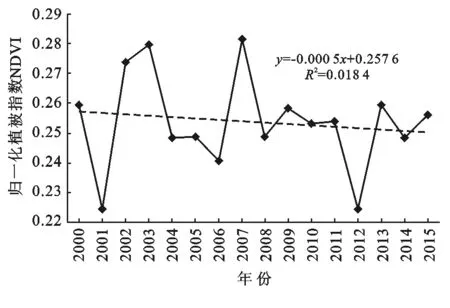

图1为16 a来阜康林区NDVI年际变化特征,由图1可以看出。阜康林区16 a来NDVI值在0.22~0.28间波动且呈下降趋势。总体来看,16 aNDVI均值为0.25,极差为0.06,下降率为0.000 5/a,植被覆盖总体水平偏低,但波动变化幅度不大,下降趋势不明显。NDVI变化总体可以分为两个阶段:第一阶段为2000—2004年的5 a间,在此阶段内NDVI变化幅度较大,首先从2000年的0.26下降到最低值0.22,而后从2001年稳步上升,在2003年出现的第一个峰值0.28,并在2004年回到0.25均值水平;第二阶段为2004—2015年12 a间,在此阶段内NDVI值在0.24~0.26间变化,波动幅度较小,总体处于稳定状态,只在2007年和2012年出现一个峰值和一个谷值。

图1 2000-2015年NDVI年际变化特征

2.2 不同等级植被覆盖变化

从表1可以看出,2000—2015年NDVI值各等级所占比例为:“较高”>“中等”>“低”>“高”,主要以“中等”和“较高”两个等级为主,所占比例达80.49%;从各等级2000—2015年年变化率和变化趋势来看,处于“低”、“中等”和“较高”3个等级NDVI总体呈波动上升趋势,年变化率分别为0.019 6/a,0.107 5/a和0.073 4/a(p<0.05),其中“低”等级NDVI年变化率最大且波动显著(图2a),“中等”等级虽然年变化率最小但波动幅度却较为明显(图2b);“较高”等级NDVI变化率高于“中等”等级,但低于“低”等级,且近16 a来最为平稳(图2c);近16 a来“高”等级NDVI从总体上看呈波动下降趋势,年变化率在4个等级中最为显著2.004/a(p<0.05),且波动明显(图2d)。

图2 2000-2015年阜康林区不同等级NDVI变化波动

2.3 年平均气温、年平均降水变化情况

研究区2000—2015年年平均气温总体呈波动下降趋势,16 a间年平均气温为2.6 ℃,年平均气温最高值出现在2006年为3.3 ℃,最低值出现在2011年为1.9 ℃,极差为1.4 ℃,波动幅度较大,但从线性拟合结果来看年平均气温下降率为0.016 9 ℃/a(p>0.05),天保工程实施以来林区内气温下降幅度不显著(图3a)。近16 a间年平均气温变化可以分为3个阶段:第一阶段为2000—2003年的4 a间,年均气温从2000年的2.2 ℃上升到2002年的3 ℃后达到第一个峰值,并在2003年下降到2度;第二阶段为2003—2011年的9 a间,年平均气温先从2003年的2 ℃上升到2006年的最大值3.3 ℃,达到第2个峰值,而后从2006年开始直线下降到2011年的最小值1.9 ℃,6 a间极差达到1.4 ℃;第三阶段为2011—2015年5 a间,年平均气温从2011年的最低值1.9 ℃逐步回升到2015年的3 ℃,达到第3个峰值。

2000—2015年来年平降水量总体呈波动上升趋势,16 a间年平均降水量为595.3 mm,年均降水量最大为874.7 mm,最小为352.9 mm,极差为521.8 mm,总体波动幅度较大;从线性拟合结果来看,年平均降水量增加率为6.754 1 mm/a(p<0.05),说明天保工程实施以来林区内年降水量增加趋势显著(图3b)。从2000—2015年,年平均降水量变化可以分为两个阶段:第一阶段为2000—2008年,在此9 a间年平均降水量波动幅度最大,从2000年开始下降到2001年的最小值,而后从2001—2003年呈直线上升趋势达到第一个峰值;2003—2004年第二次下降并在2004—2006年保持稳定后在2007年达到第2个峰值;第二阶段为2008—2015年,在此阶段内年平均降水波动相对稳定,变化幅度不大,只在2015年出现峰值并达到最大。

图3 2000-2015年阜康林区年均气温、降水变化

2.4 植被覆盖变化与气候要素相关性分析

图4为NDVI波动与气温、降水波动的关系。从图4可以看出,2000—2015年NDVI的年际波动与年平均气温的年际波动在2007年以前表现为相反的趋势,只在2002年表现出一致性;从2007年后至2015年,NDVI的年际波动与年平均气温的年际波动趋势表现出一致性,但二者相关性不强,只在2007年、2009年、2010年和2012年和2013年表现出较强的相关性,其余年份相关性很弱。在95%置信度下,NDVI的年际波动与年均气温波动的相关系数为0.053 9,说明NDVI的波动变化对年均气温的波动变化响应不明显。2000—2015年NDVI的波动趋势与年均降水的波动趋势在总体上具有同步性,只在2011年表现出不一致性。NDVI波动与年均降水波动相关系数为0.693 35且在0.05水平下相关性显著。表明NDVI的波动变化对年均降水的波动变化响应强烈。综合上述分析结果可知,在2000—2015年的NDVI年际变化中,2001年、2003年、2007年和2012年出现的“跳跃”现象主要是受到当年降水的影响,而受气温影响不大。

图4 2000-2015年阜康林区NDVI波动与年均气温、降水波动的关系

3 讨 论

研究对近16 a来阜康林区内年均气温和年均降水进行了一元线性回归分析发现:近16 a来林区内气候总体有从暖干向冷湿转变的趋势,这与施雅风[19-20]等关于中国西北气候由暖干向暖湿转型的研究结果有出入。可能的原因是阜康林区整体处于海拔较高的山地地区,独特的地形形成了局地的小气候;同时,随着天保工程等一系列重大生态工程的实施,植被的作用尤其是森林调节气候的功能得到了发挥。近16 a来植被覆盖总体呈不明显的下降趋势,可能的原因是生态工程在短时期内对某一区域内的植被覆盖影响无法显现,说明以自然恢复为主的生态工程是一项长期工程,而生态工程本身没有进行有效实施也是可能的原因之一。

研究利用MODIS NDVI时间序列数据和气象资料进行均值法、回归分析、距平波动分析及相关性分析,探究了植被覆盖变化与气温、降水变化间的响应关系,而植被生长过程中还受如光照、土壤、二氧化碳含量等多种因素的影响,这些因素并不被考虑在本研究范围内,本研究也没有考虑不同植被类型自身生理特征对气温及降水的响应关系,这些都是下一步的主要研究方向和内容。

利用阜康林区MODIS NDVI时间序列数据和气温及降水资料分析了林区内自天保工程实施以来植被覆盖、气候变化及植被覆盖与气候变化间的响应特征,研究结果可以为研究植被与气候变化响应关系提供参考,同时可以为研究天保工程实施的生态效益评价提供支持,对其他重大生态工程的实施,调整生态工程实施的措施,进一步保护和改善生态环境具有重要的现实和理论指导意义。

4 结 论

(1) 从2000—2015年阜康林区植被覆盖整体处于较低水平且呈不明显的波动下降趋势。变化最为明显的为NDVI>0.65部分,是阜康林区NDVI下降的主要部分,变化率为-2.004/a。

(2) 近16 a来,阜康林区年平均气温总体呈波动下降趋势,下降率为0.016 9 ℃/a,整体下降幅度不明显。年均降水量总体呈波动上升趋势,年均增长6.754 1 mm,降水量表现为明显上升的趋势,气候有从暖干向冷湿趋势发展。

(3) 从NDVI波动与气候因子波动的关系来看,植被覆盖变化受气温变化影响强度小于受降水的影响,这与水是干旱区植被生长的主要限制因素这一结论相符。

(4) 在天保工程实施期间虽然NDVI呈下降趋势,但植被生长受到多种因素影响,因此,阜康林区天保工程实施对周边气候改善具有一定作用,生态效益有所显现,但仍需加强林区内植被保护措施。