国际荒漠化协会联合主席,水土保持专家王飞先生论基于土盐-水盐双分离的旱区盐碱地水土资源管理模式

土壤盐碱化是土壤和土地退化的主要类型之一,通常是指地下水位过高所引发的土壤易溶性盐类在土壤表层积聚的过程[1]。根据联合国粮食及农业组织(FAO)估算,全世界盐碱地面积约为9.32×108hm2,其中盐化土壤和碱化土壤面积分别为3.51×108hm2和5.81×108hm2。盐碱地主要分布在世界各地的干旱地区和滨海地区,在澳大利亚、亚洲、美洲和非洲的分布面积分别约为3.58×108,3.17×108,1.47×108和8.00×107hm2,分别约占总盐碱化土地面积的38.4%,33.9%,15.8%和8.60%[2-3]。据分析,全球约有70%以上的盐碱地分布在“一带一路”沿线国家[4-5]。

中国盐碱地面积约为9.90×107hm2,其中现代盐碱土和残余盐碱土的面积分别约为3.70×107hm2和4.50 ×107hm2,还有约1.70×107hm2的潜在盐碱土,主要分布在北方地区以及长江以北沿海地带[6],涉及到新疆、河西走廊、柴达木盆地、河套平原、银川平原、黄淮海平原、东北平原西部以及滨海等地区[7-8]。根据盐渍土分布地区的生物、气候等环境因素差异,中国盐渍土主要包括滨海盐土与滩涂、黄淮海平原盐渍土、东北松嫩平原盐土和碱土、半漠境内陆盐土和青新极端干旱的漠境盐土等5大片[9]。随着气候变化和不当灌溉,耕地次生盐碱化和草场盐碱化面积仍有增加的趋势[10-11]。

盐碱化土壤中可溶性盐类含量过高会导致其有机质含量极低,土壤结构不良,土表常有白色盐分积淀,直接影响植物生长发育和作物生产[2,4,6-7,12]。土壤盐碱化的诱发因素既包括气候、地质、地貌、水文及水文地质等自然因素,也包括不当灌溉和施肥等人为因素,而且常常与强烈的水分蒸发过程相伴。生成机理的复杂性致使盐碱化土地治理成为世界性难题,盐碱土治理和改良已经是世界农业发展、环境治理的重点内容之一[3-4,10-12]。

干旱地区盐碱化土壤治理的研究和实践虽多,但现有治理技术在经济成本、水资源利用效率和生态风险方面仍存在严重不足。本文主要从区域资源综合利用与水土资源高效利用角度探讨干旱地区土壤盐碱化防治措施,旨在寻求旱区盐碱地水土资源管理新模式,以促进旱区盐碱地治理技术创新,防治土壤退化,为干旱地区农业发展和环境治理提供支撑。

1 旱区盐碱地治理现状及其存在问题

盐碱化土地的治理历史悠久,目前常用的盐碱地改良利用技术主要包括物理改良(平整土地、耕作松土、抬高地形、小范围改土、刮出盐碱),水利改良(灌排结合、蓄淡压盐、膜下灌溉、灌水洗盐、地下管道排盐),化学改良(施用石膏、磷石膏、过磷酸钙、腐殖酸、泥炭等)和生物改良(种植水稻、种植耐盐植物、种植吸收盐分植物、使用微生物菌肥)等[1,3-4,6-8,13-15]。在实际治理中常综合采用多种方法,从而减少盐碱化对作物和植被生长的胁迫或危害,对促进区域粮食安全、经济发展和生态恢复起到一定作用[9,16]。

笔者根据在中国西北干旱地区对盐碱地的野外调查资料,结合有关水土资源高效利用研究成果和长期的研究经验,并查阅和综合分析了大量相关文献,发现国内外目前的各类盐碱地治理方法在治理效果和环境影响等方面存在以下3个问题。

1.1 经济成本高昂

物理改良和化学改良需要大规模扰动地表或者搬运其它物质,工程量和投资均较大[4,6-9];而且大部分盐分并没有从土壤和地块中移除,盐碱化风险和危害始终存在,需要进行持续投资。例如,在陕西省定边县堆子梁镇盐碱地治理中,为了改善土壤的理化性质和增加土壤孔隙度,抑制盐分在土壤表面聚集,采取了覆沙10 cm的措施。如以1.4 t/m3的容重计,需要沙土1 400 t/hm2,若考虑与原有的表面30 cm耕作层土壤混合,成本就会更大[17]。

1.2 水资源利用效率低下

引水洗盐会耗费大量水资源,加剧干旱区的水资源短缺问题。如在中国新疆南疆灌区,盐碱地每年洗盐(排盐)用水量已经达到6 000~10 000 m3/hm2[18-19],其他灌区的洗盐用水量也接近此数。因此当地农业水资源利用效率低下,削弱了水资源承载能力,直接威胁区域经济和生态的可持续发展。

1.3 生态影响较大

旱区盐碱地治理涉及的因素很多,目前存在的生态影响主要体现在以下3个方面。

(1) 在涉水生态方面。当旱区地下水埋深小于2 m而且蒸发作用强烈时易发生土壤盐渍化,通过人工排水降低水位可以减缓盐碱化[9],但因此产生的地下水位降低,可能会导致那些与当地水环境已经适应的自然植被缺水,甚至导致自然生态系统退化。例如在塔里木河冲积平原,胡杨幼林地下水适宜埋深为1~2 m,胡杨青壮林能够吸收2.5~4.0 m深的土壤水分,大量排水会导致地下水位降低,从而可能直接导致一些部位的植被缺水和退化[20]。

(2) 化学成分的生态胁迫。在化学方法中,需要向土壤中添加其他化工肥料或其他成分等,虽然有助于土壤中阳离子成分的变化,可以改善土壤的物理和化学特性,但同时由于新加入的化学成分的长期积累作用,也存在导致土壤理化性状恶化的风险。如广泛应用的施用磷石膏的方法,不但会引起土壤中硫酸根离子持续增加,也可能直接导致对土壤和食品有害的重金属离子进入土壤生态系统[21]。

(3) 传统洗盐排水的生态后果。通过渠道排盐技术,可将表层盐碱化土壤中45%~70%的盐分排入当地水系[22-23],加之灌溉、采矿和道路融盐等活动,会直接引发河道水体发生次生盐碱化,并对水生生态系统从个体、种群、群落乃至生态系统产生不良影响,导致水生生物多样性减少以及溪流的生态服务功能下降[11,19]。而且由于这种影响对湿地生物化学过程具有复杂的非线性作用,对生态系统的综合效应尚不明晰[10]。通过竖井灌排技术,尽管可以在一定时期内降低地下水位并减少表层土壤含盐量,但从长远来看,由于没有水平方向的排水,盐分只是从土壤表层下移到了中下层,但仍旧存留在灌区内,并在包气带某一层位或地下水中富集[24]。在灌区的外部条件发生变化时盐分可能上移并让土壤再次发生盐碱化,也可能下移导致地下水质恶化,造成不良的生态破坏。

2 旱区盐碱地治理新模式及其含义

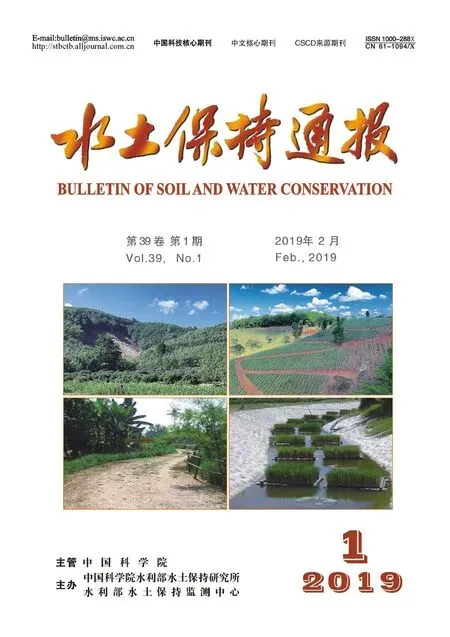

针对中国西北干旱地区盐碱地治理中存在的问题,近年来,笔者研究团队在陕西黄土高原南缘卤阳湖和陕西省榆林市、新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州、宁夏回族自治区平罗县和甘肃省景泰县等地开展了系列调查(图1),调查内容包括土壤盐碱化成因与危害,盐碱土治理技术体系与水资源成本,洗盐排水方式、危害和治理的经济成效等。

图1 中国西北地区盐碱地及治理状况

调查结果表明,中国西北干旱地区土壤盐碱化问题非常严重,洗盐频繁而且用水量大,洗盐排水沿程蒸发强烈,采用暗管排盐的地块管道堵塞严重,河道两侧与下游地区土壤和地下水盐碱化已经出现,亟需探索新的盐碱地治理模式。

本文在野外实地调查的基础上,参考世界其他国家旱区盐碱化成因与对策[1-4],经过综合分析,提出“通过高效用水调控促进土盐—水盐分离的旱区盐碱地水土资源高效管理新模式”(简称:旱区盐碱地双分离治理模式)的建议。该模式可以综合概括为“减少区域水损失,低耗水充分洗盐,集约化水盐分离,水土资源高效利用”。其具体含义简述如下。

(1) 减少区域水损失。在缺水地区任何形式的水资源都有其潜在的资源和生态价值,不宜通过简单的排水措施降低地下水位,以免引起区域水资源短缺与涉水生态系统失衡。如确需排水,宜在盐碱地下游选择洼地建设湖塘与湿地,但在旱区开放的排碱渠自由水面的蒸发强度很大,必要时可以通过覆盖减少蒸发损失。

(2) 低耗水充分洗盐。在盐碱土除盐过程中需要节约水资源,尽可能少地消耗有限的淡水和微咸水资源。特别是在洗盐过程中,在目前以非生育期“大水充分洗盐”的治理基础上,需要采用全膜覆盖、精确控制流量等技术,减少土壤表面蒸发引起的水资源损失;同时尽可能移除土壤剖面各个深度的盐分,促进水盐充分分离,以达到节省洗盐时间成本,延长洗盐间隔时间和提高土地利用周期的目标。

(3) 集约化水盐分离。集约化水盐分离的核心是选择适宜治理的地块作为重点治理区,实施水盐分离及其再利用。主要包括: ①高浓度洗盐排水的收集,通过封闭管道或覆盖的渠道排水,减少水面蒸发; ②通过太阳能集热系统(玻璃温室、阵列反光镜系统、集热式真空管、区域盈余电力等)集约化加热高浓度洗盐排水,通过冷凝系统收集淡水以及水汽凝结过程中释放的热量,收集的余热可以继续用于高浓度排水的加热与蒸发; ③收集高浓度洗盐排水水分蒸发后析出的盐分,就地储存或者作为工业原料销售。随着技术进步,水盐分离效率将会进一步提高,治理成本也会逐步降低。

(4) 水土资源高效利用。水土资源高效利用是旱区农业水利用的核心经济原则。可以发展膜下滴灌等节水农业(不会在土壤中形成盐核),也能用于发展优质的种植业,如大棚蔬菜水果等,提高作物经济产量。而且,通过水资源高效利用,可以通过小面积土地高效利用促进区域经济发展,从而减少盐碱地的利用面积和相应的农业用水量,进而促进旱区盐碱化地区的精准治理。

3 旱区盐碱地双分离治理模式的应用前景

(1) 集约化管理水土资源,可以提高土地和水资源利用效率。在旱区盐碱地重点治理区,特别是地下水埋深浅和矿化度高的盐渍化地区,配合这种新治理模式推广膜下滴灌节水农业生产技术,对农业水资源进行集约化管理,有利于高效利用当地地下(咸)水资源,提高水分利用效率,扩大灌溉面积。此外,利用该模式对土地资源进行集约化管理,发展大棚果蔬等设施农业,可以提高土地利用效率和经济收益。

(2) 治理效益持续时间长,生态风险小。集约化水盐分离过程可以把土壤中盐分大量去除,达到“一次洗盐,多年利用”的效果,也可以把盐分单独存储,减少盐分对下游土壤、湿地和水体的影响。据估算,对于重度盐碱化(平均含盐量5‰左右)土地30 cm耕层土壤,土壤容重按照1.35 t/m3计,总含盐量约为20.25 t/hm2(存储约需10 m3左右空间)。充分洗盐后,如果用水盐分离的淡水灌溉,土地就可以持续利用。如果用含盐量为1 g/L的水灌溉,即使地块每年蒸腾蒸发量为750 mm,或者7 500 m3/hm2的灌溉水完全就地蒸散发,表层土壤养分再次积累到重度水平也需要3 a,因此每次洗盐后的土地可利用时间明显延长。如果采用含盐量更低的灌溉水,或者结合地膜覆盖等技术减少土壤表面蒸发与盐分积累,采用该模式每次洗盐之后的耕地可利用的时间就更长。同时,土盐分离和水盐分离后的干燥盐分如果储存起来或用于工业生产,则既充分利用了水资源也不会产生新的盐碱化危害。

(3) 盐碱化地区能源特征及水资源淡化技术可以提高水盐分离效率和数量。中国旱区盐碱化地区的光热资源丰富,年降水量少而蒸发量极大,有利于集约化水盐分离[25]。同时中国每年废弃大量的清洁能源,如2018年全国弃水、弃风和弃光的电量分别约为6.91×1010,2.77×1010和5.50×109kWh,总计超过1.00×1011kWh,和2017年相应电量接近。2016年仅主要集中在西北和东北地区国网范围内的弃风弃光电量就达到了4.65×1010kWh[26];土地盐碱化严重的西北地区,2015—2017年光伏发电量为9.51×1010kWh,其中弃光电量就达到1.86×1010kWh,弃光率达19.57%,而新疆和甘肃两省区的弃光率均超过32%[27]。如果结合现有的海水淡化技术,也可以用于水盐分离,促进盐碱化土壤治理[25, 28]。

(4) 应用“双分离的旱区盐碱地治理模式”不仅可以提高中国盐碱地的质量和生产能力,保障中国的耕地安全、水安全和粮食安全,也可以改善中国盐碱化土地分布较为普遍的落后地区的生产条件,促进中国精准扶贫和乡村振兴目标的顺利完成。

(5) 由于盐碱地在“一带一路”沿线国家和地区(如中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等)广泛分布,开发和治理盐碱地,提高旱区水资源利用效率,将为中国“一带一路”战略创造更多具有吸引力的国际合作机遇,有利于深化与升级和相关国家与地区的盐碱地治理方面的合作,打造有国际竞争力的盐碱地水土资源保护技术、盐碱地经济产业发展和水盐分离装备制造能力等。例如,盐碱地灌排设备与技术、水盐分离设施、太阳能集热系统、太阳能光伏技术与产品、温室栽培系统等,可为实现联合国2030可持续发展目标贡献中国智慧和中国力量。

致谢:本文在观点形成过程中吸收了西北农林科技大学、中国科学院水利部水土保持研究所李锐研究员、穆兴民研究员、冯浩研究员、马永清研究员,中国科学院新疆生态与地理研究所田长彦研究员、桂东伟研究员,陕西省土地工程建设集团刘社堂高级工程师和程科工程师、新疆建设兵团第二师科技局陆江立局长、新疆国土资源厅耕地保护处副调研员王蓓等专家的建议。韩剑桥博士和张体彬副研究员参与了部分野外考察,并在文章撰写过程给予了很大帮助,谨此致谢!