Carrousel氧化沟强化脱氮的影响因素研究

丁 静,任 烨,谢 未,田海涛

(绍兴柯桥兴滨水质检测有限公司,浙江 绍兴 312073)

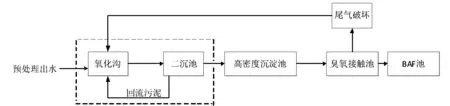

氧化沟工艺由于运行稳定和操作方便等优点,得到广泛推广和应用[1-2]。目前氧化沟强化脱氮的方式主要利用沟内溶解氧分布的不均匀性,通过合理的设计,使沟中产生循环的好氧段和缺氧段,即同步实现硝化和反硝化[3-5]。目前,国内对Carrousel 氧化沟的研究主要集中在对氧化沟脱氮除磷的设计 、数学模拟 、实际处理生活污水运行管理 等方面的研究。本研究主要以某大型污水厂污水处理厂的氧化沟进水为原始,采用其氧化沟池体,重点考察射流的开关、DO控制方式、外加碳源投加位点、外加碳源分段投加比例等四个方面,考察其氧化沟脱氮的效果研究,主要采用在氧化沟段投加碳源,通过调节氧化沟曝气方式,实现降低总氮的能力,从而保证最终出水总氮可以达到《纺织染整工业水污染排放标准》(GB4287-2012)的标准,即低于15mg/L以下的目标。该厂的污水处理流程图如图1所示。

图1 某污水处理厂主要工艺流程图

预处理经过初步的物化混凝沉淀的出水流经氧化沟,经过该池生物降解后,通过二沉池进行泥水分离,而后通过高密度沉淀池物化分离去除一部分有机物和悬浮物后,再通过臭氧接触池和BAF池进一步降解难降解的有机物,出水达到《纺织染整工业水污染排放标准》(GB4287-2012)的直接排放规定。其中臭氧接触池剩余的臭氧则是通过尾气破坏装置后变为O2和极少量的O3通入氧化沟,该回用尾气采用的是射流曝气的方式。为了得到较好的脱氮效果,重点从射流的开关、DO控制方式、外加碳源投加位点、外加碳源分段投加比例等四个方面,考察了脱氮的效果。

1 试验设施及方法

1.1 试验装置

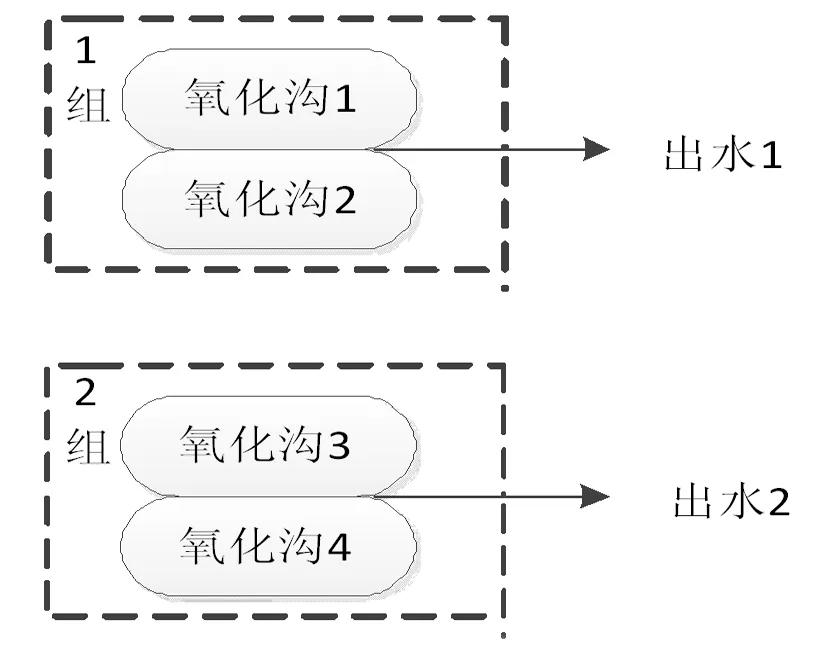

图2 某污水处理厂氧化沟排布示意图

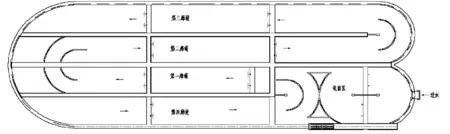

该试验主要是在某污水处理厂开展,该厂氧化沟排布如图2所示,该厂区共有2组回转廊道式池型的氧化沟,每组氧化沟均由2个对称的氧化沟组成,2个对称的氧化沟共用一个出水渠,单个池体氧化沟则如图3所示,单池尺寸为池长205m×53.2m,有效水深11米,停留时间为49h,其中进水进入后在选菌区的停留时间大约为4~5h,该区域不曝气,其余个廊道则设置了空气曝气,此外在第一廊道和第二廊道还有臭氧经破坏后的剩余O2和极少量的氧气以及制备臭氧时的富余的O2。

图3 单个氧化沟的平面示意图

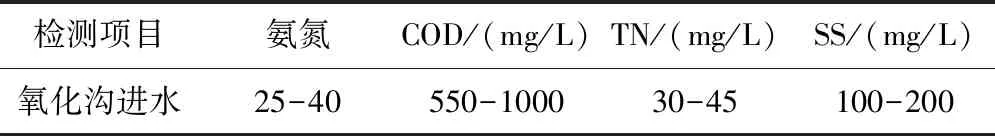

1.2 废水水质

试验用水为周边印染企业用水,经过污水处理厂预处理,即投加了FeSO4,液碱,PAM沉淀分离的出水,而后进入氧化沟,该污水的指标如下表1所示。

表1 氧化沟进水水质参数

1.3 试验方法

该阶段试验采用以下方法:在 1组和2组氧化沟进水端选菌区投加相同量的乙酸钠,关闭1组和2组第1廊道整个廊道的曝气和第4廊道后半段(按照水流的方向分廊道的前、后段)鼓风曝气,同时1组氧化沟射流全开, 2组氧化沟关闭第1廊道的射流,通过对两组对应的生化出水的TN和COD进行比较,分析射流开关对生化系统的影响。

该阶段试验采用以下方法: 1组氧化沟关闭第1廊道的前半段和第4廊道的后半段空气曝气,形成缺氧段,DO均控制在0.5~1.5mg/L内,其他段溶氧控制在2~3mg/L范围内,2组氧化沟则是关闭第1廊道和第4廊道整段的空气曝气,将第1和第4廊道的溶氧控制在0.5~1.5mg/L内,形成缺氧段,其他廊道的溶氧控制在2~3 mg/L内。通过比较两组对应生化出水的TN和COD,分析不同的溶氧控制方式对生化系统的影响效果。

该阶段试验采用以下方法:保持乙酸钠的投加总量为650mg/L不变,关闭第1廊道和第4廊道整段的空气曝气,形成缺氧段。两组在第一阶段乙酸钠全部投加在进水端选菌区,第二阶段分为两段投加,分别在氧化沟进水端投加500mg/L和出水端投加150mg/L,通过比较两个阶段对应的生化出水的TN和COD,分析乙酸钠投加方式对生化系统的影响效果。

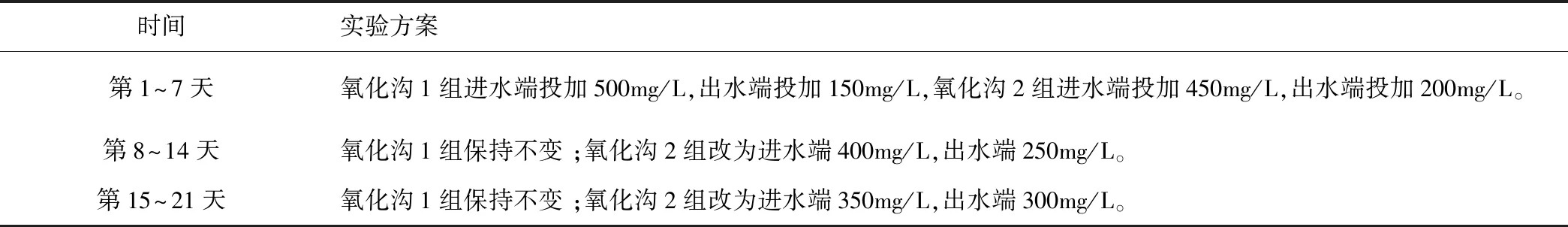

该阶段试验采用以下方法:关闭第1廊道和第4廊道整段的空气曝气,形成缺氧段,保持乙酸钠的投加总量为650mg/L不变,氧化沟1组和2组乙酸钠都采用在氧化沟进水、出水端分别投加。通过调整进水端和出水段两段的投加比例,比较两组对应的生化出水的TN和COD,分析其对生化系统的影响效果,确定相对较好的投加比例,具体方法见表2。

表2 乙酸钠分段投加比例对生化系统的影响试验方法

1.4 测试项目及方法

2 结果与讨论

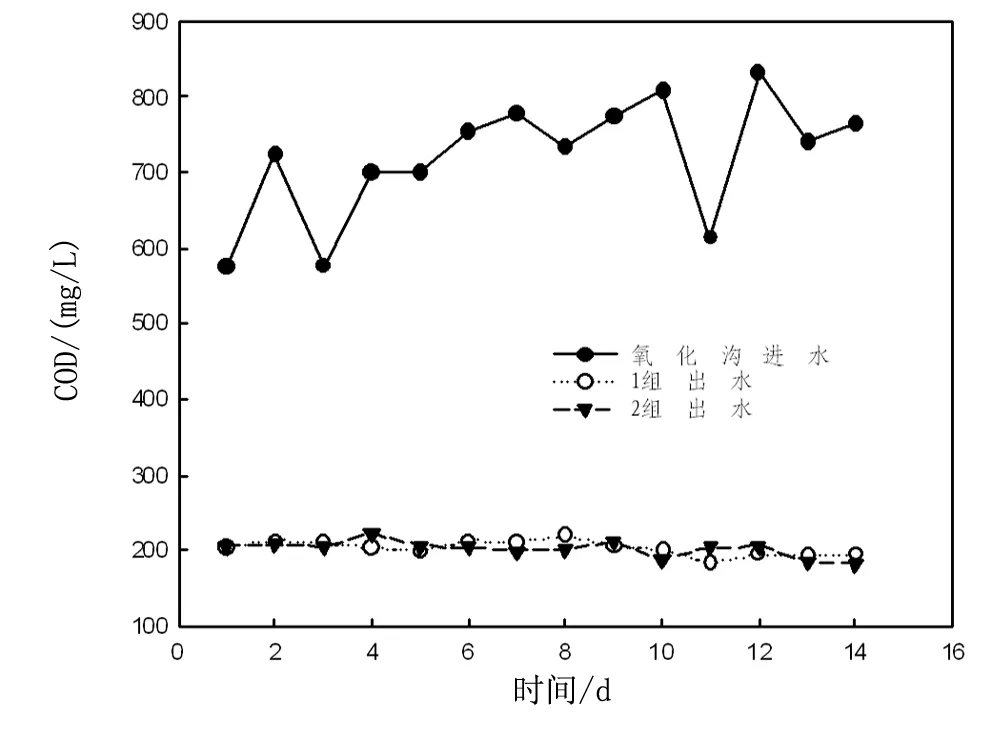

2.1 射流开关的影响

射流开关对降低总氮的影响结果如图4和图5的所示,该阶段的进水总氮均值为41.1mg/L,氧化沟1组出水和氧化沟2组出水的总氮分别为14.3mg/L,14.4g/L,基本没有差别;此外,从COD来看,氧化沟进水COD均值为720mg/L,1组出水和2组出水的COD均值分别为204 mg/L、203mg/L,也基本无差别,由此说明射流的开关对总氮和COD并无影响。

图4 射流开关降解TN数据

图5 射流开关降解COD数据

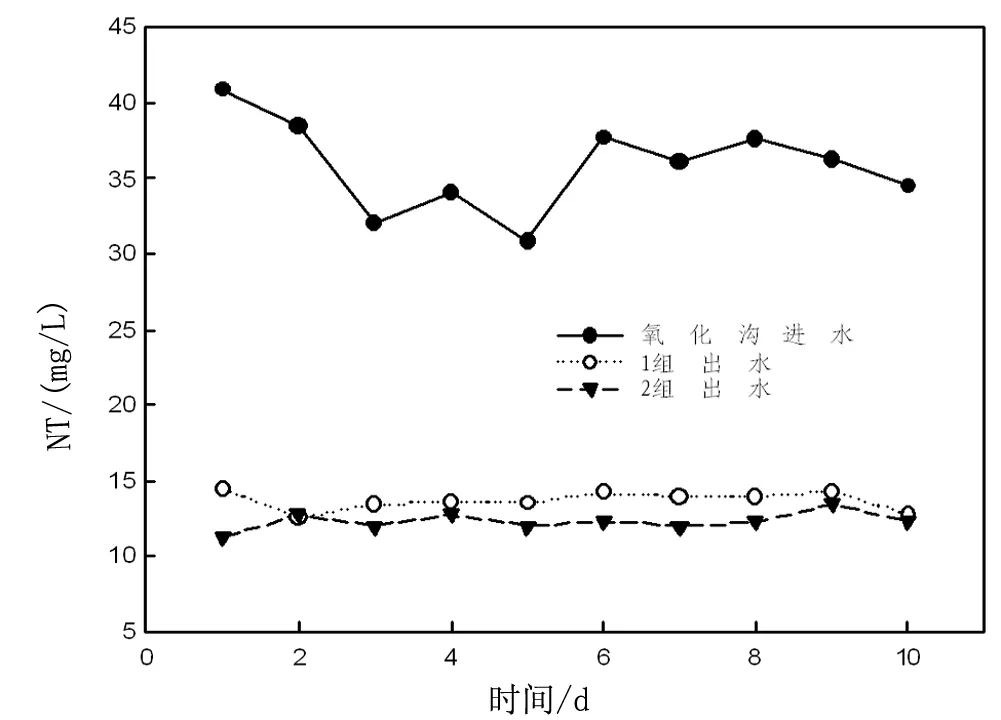

2.2 不同DO控制方式的影响

图6 不同DO控制方式下降解TN数据

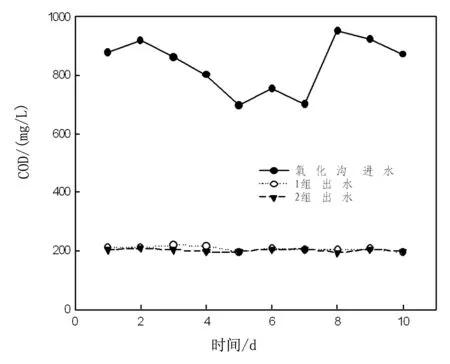

在相同进水情况下,保持加药量一致,考察不同DO控制方式对降低总氮的影响,结果如图6和图7所示,该阶段的进水总氮均值为35.8mg/L,氧化沟1组和2组的总氮分别为13.6mg/L,12.3mg/L,1组总氮略高于2组,差1.3mg/L的总氮,证明低溶氧的控制更有利于降解总氮;此外从COD来看,氧化沟进水COD均值为836mg/L,氧化沟1组和2组的COD均值分别为207 mg/L、202mg/L,1组略高于2组,由此说明关闭氧化沟第1廊道和第4廊道整段相比关闭半段总氮和COD的降解效果更好,因此建议采用氧化沟2组的运行模式。

图7 不同DO控制方式下降解COD数据

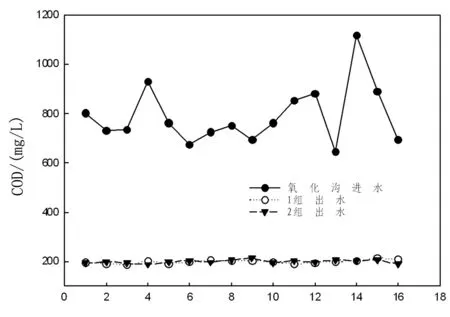

2.3 乙酸钠投加方式的影响

因采用关闭第一廊道和第四廊道曝气方式效果更优,本试验则采取该种曝气方式。在保持两组曝气方式相同,乙酸钠投加量相同的情况下,考察不同乙酸钠投加方式对降解总氮和COD的影响,结果如图8和图9所示,其中第1~8天为实验第一阶段,乙酸钠投加在进水端,第9~16天为实验第二阶段,乙酸钠分段投加,进水总氮均值均为40.5mg/L,第一阶段氧化沟1组和2组的总氮均值为14.0 mg/L,14.8mg/L;第二阶段氧化沟1组和2组的总氮均值为12.3mg/L,12.4mg/L,说明进水端和出水端分段投加的方式更加有利于总氮的控制,第一阶段和第二阶段的进水COD均值分别为764 mg/L, 817mg/L,第一阶段氧化沟1组和2组出水COD均值分别为197 mg/L,198mg/L;第二阶段氧化沟1组和2组的COD均值为202mg/L,第一阶段和第二阶段的平均生化效率为74.1%,75.3% ,表明前后端分段投加的方式比单纯在前端选菌区投加,有利于提高出水的TN去除效果,对COD也不会产生很大的影响。

图8 不同乙酸钠投加方式降解TN数据

图9 不同乙酸钠投加方式降解COD数据

2.4 乙酸钠前后端投加量的比对

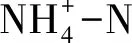

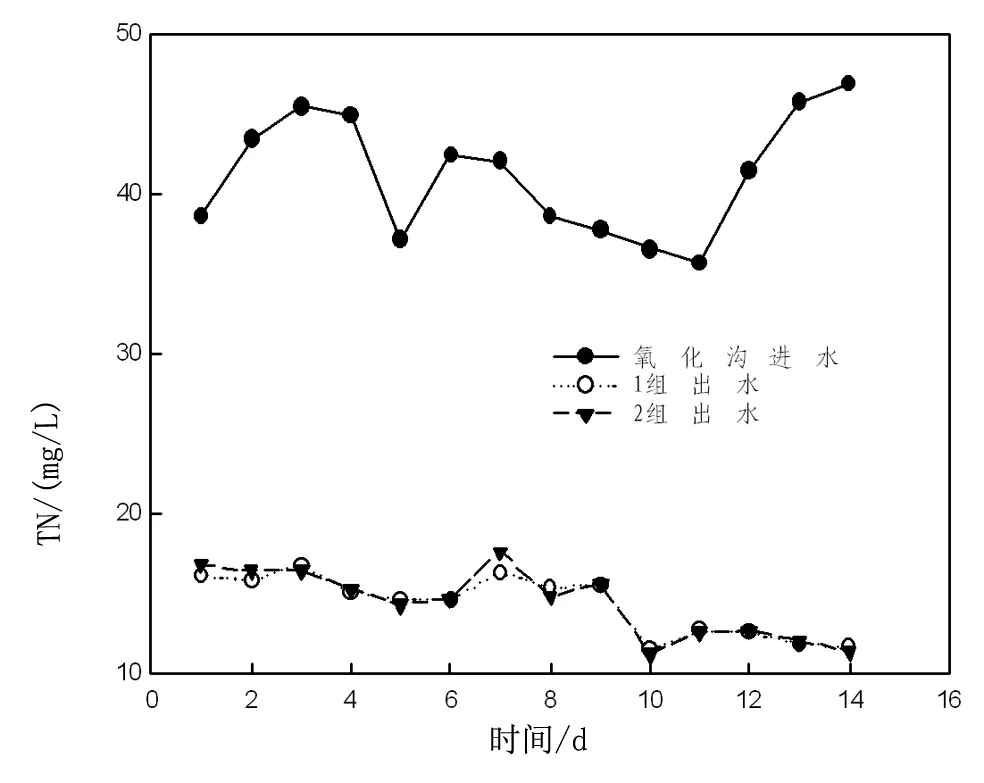

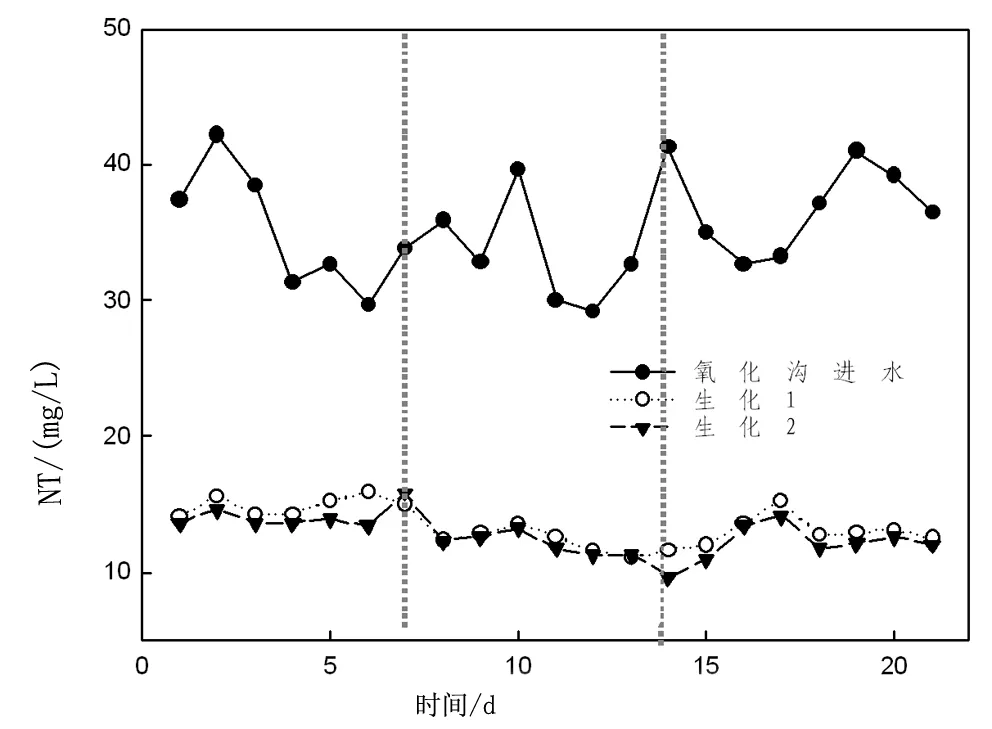

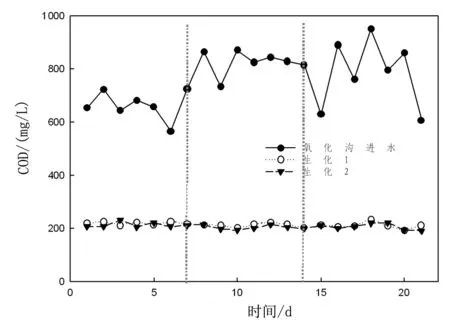

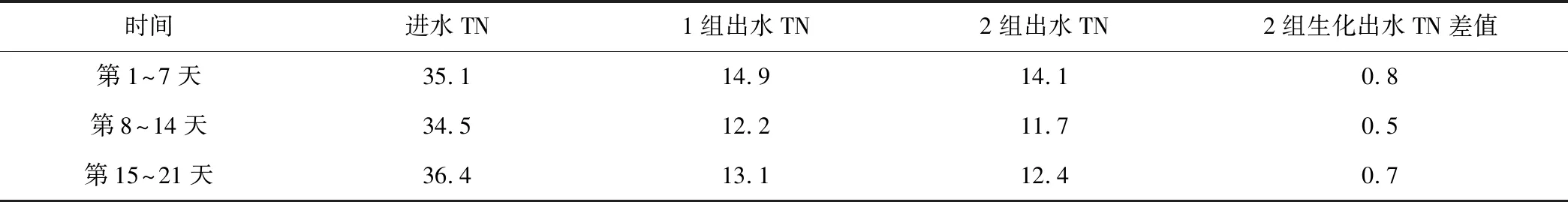

为了进一步探究分段投加乙酸钠的合适比例,开展了21天的试验,每次变换投加量均维持了一周,结果如图10、图11、表2和表3所示,从图10及表3的数据可以看出,适当增加后端乙酸钠的投加,能够改善总氮的去除效果。

图10 改变前后端乙酸钠投加量后的进出水TN数据

图11 改变前后端乙酸钠投加量后的进出水COD数据

表3 改变前后端乙酸钠后的进出水TN均值 mg/L

从图11和表4数据可以看出,后端乙酸钠的投加量从150ppm增加至300ppm并不会引起COD明显上升,但是1组和2组的COD差值在后端增加至300ppm时略缩小,不建议后端继续增加乙酸钠的投加量,可能会引起COD的反弹。

表4 改变前后端乙酸钠后的进出水COD均值 mg/L

3 结论

(1)臭氧尾气破坏后通入氧化沟的射流开关对氧化沟降解总氮和COD无影响。

(2)在实际运行中,为了保证脱氮效果建议第1廊道和第4廊道全关闭,DO控制在0.5~1.5mg/L内,形成厌氧段,其他廊道的DO控制在2~3 mg/L内。

(3)乙酸钠投加建议采用前后端分段投加的方式,且后端乙酸钠最大加至250mg/L可即,能够防止COD的反弹,且总氮和COD整体去除效果较好。