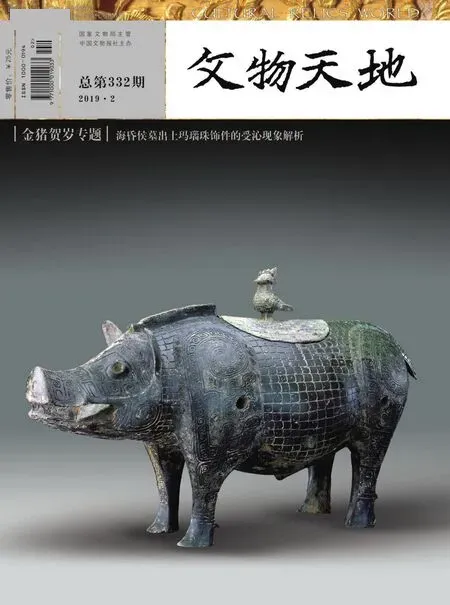

金猪拱福 良豕贺岁

文/耿 坤

新石器时代 猪形陶罐 南京博物院藏

六畜猪为宝,四时春最新。时光荏苒,冬去春来,农历己亥猪年悄然而至。

猪是最早被驯化的家畜之一,也是与人类生活最贴近的自然物种。猪安分守己,憨厚老实,对周边世界有益无害,尤以其丰厚的体质,给人们带来物质享用和经济富足。古往今来,中国传统文化中将猪幻化为驱邪化吉、招财送宝的吉祥形象,并将其列为十二生肖之一,猪也被赋予了不少佳号别称,如豕、乌金、天蓬等。

一、有豕于家——从野猪到家猪

犬有守夜之义,猪有庖厨之用。

研究显示,家猪由野猪驯化而来。在中华大地上,早在距今8000年前的新石器时代,我们的祖先就开始了对猪的饲养,猪也世代陪伴人们的生活,逐步成长为六畜之一。汉字的“家”,意指“宀”下有“豕”,寓意只有舍下养得起猪,才称得上是有了家。一个“家”字,蕴含了千百年来中国传统农业社会黎民百姓共同尊崇的习俗与文化。

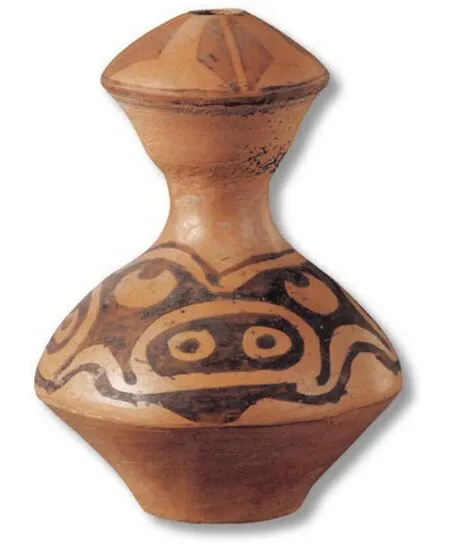

野猪是地球上分布最广的陆生哺乳动物之一,是家猪的祖先,分布于欧亚大陆、非洲的森林、沼泽和草原。家猪是被人类最早驯化的家畜之一,与人类生活关系密切。目前所知,中国最早的家猪出自河北省武安县磁山遗址,距今8000年左右。山东大汶口、内蒙古赤峰药王庙夏家店、河南淅川下王岗、陕西西安半坡、浙江余姚河姆渡等新石器时代遗址都发现有相当数量的家猪骨骼。

新石器时代仰韶文化 猪面纹彩陶壶 甘肃省博物馆藏

魏晋 《宰猪图》壁画砖 甘肃省博物馆藏

商 灰陶猪 河南博物院藏

猪作为六畜之一,是农业社会中的主要家畜。中国的养猪历史可以追溯到新石器时代。据史书记载,汉代以前,猪主要以放牧的方式饲养,随后逐渐演变成放牧与舍饲相结合的饲养方式。汉代是养猪业发展的重要时期,相猪技术已经成熟且出现了以相猪闻名的人物。《史记·日者列传》记载,当时“留长孺以相彘立名”。汉墓随葬明器中常见猪与猪圈构成一个整体,圈又与厕所相连,显示出那时已经注意养猪的积肥作用。甘肃地区魏晋墓葬中出土有描绘西北农牧生活的壁画砖,其中就有宰猪、饲猪的场景。《宰猪图》中一侧绘一四足木案,屠夫将猪捆于长凳上,挥刀宰杀,后置一盆,盆口施红,意为屠宰接血盛器。壁画砖描绘了当时人们日常生活中常见的屠宰场面,生活气息浓郁,反映了当时养猪业普遍存在于河西地区。隋唐时期,养猪成为农民维持家计、增加收益的一种重要手段。唐《朝野佥载》中记载,洪州(今南昌)“有人畜猪以致富,因号猪为乌金”。

二、富贵乌金——文物艺术品中的猪

晋 青釉猪圈 故宫博物院藏

新石器时代 三孔玉猪龙 辽宁省博物馆藏

新石器时代凌家滩文化 玉鹰 安徽省文物考古研究所藏

商 青玉猪首 故宫博物院藏

汉 玉猪 西安博物院藏

商 豕尊 湖南省博物馆藏

在上古时期,表示猪的字为“豕”,甲骨文中的“豕”字与“犬”字很相似。王国维认为,腹瘦尾拳者为犬,腹肥尾垂者为豕。在古文字传抄过程中,两个字很容易混淆在一起,于是就产生了从“犬”的“猪”字。不但汉字的“家”字寓意在房屋内养猪,就连当时的社会活动,也以与猪有关的事为中心,例如“事”字的甲骨文犹如双手举长柄网捕捉猪或野猪之状。又如“敢”字,有徒手捉猪以示勇敢之意。在没有文字之前,古人曾经通过绘画、雕塑等形式,表现猪的意象。红山文化遗址出土猪头龙身的玉猪龙,雕工精细,形象完整,反映当时人们认为猪和龙一样,都是具有神秘力量的动物。凌家滩文化遗址出土的玉鹰,造型生动,鹰两翅各雕一猪首表现展翅飞翔,是一件鹰与猪的动物合雕作品,其意义不仅是造型艺术上的创新,也表现了更为复杂的思想内涵。鹰代表着威严,猪代表着财富,鹰腹部中心的八角星纹是对太阳的描摹。此外,古人还常用珍贵稀少的青铜、玉石雕琢带有猪形象的礼器,可见自古以来,在人们的思想世界中,猪一直是为人所祭祀、崇拜的瑞兽,象征着力量、财富和权力。湖南湘潭出土的商代晚期青铜器豕尊,形体硕大肥圆,猪腹中空,猪作站立状,眼球处为凹窝状,有可能原有镶嵌物。猪的双耳直立,颈脊上鬃毛竖起,身躯头部铸有繁缛的纹饰,线条流畅,猪背部有一椭圆形盖,盖中心竖一立鸟柱为钮,生动有趣,是商周青铜器中的珍品。

(一)上古神兽

在古人心目中,野猪和龙、虎一样是威武、勇猛的象征,人们对它充满恐惧、喜爱和崇敬。传说中上古的豨韦氏具有开天辟地的本领,据学者考证,豨韦氏是一种具有神力的猪。关于中国历史上的猪图腾崇拜,徐显之在《山海经探源》一书中认为:“在《北次山经》中所述共46个山,其中有20个山的山民崇拜马,另外26个山崇拜猪”。由此可见,猪在史前先民生活中的重要地位。《史记·天官书》记载:“奎曰封豕,为沟渎。”奎星宿是西方白虎七宿的第一宿,由16颗星组成,将它们画线连接,形状如一双头连体猪。《山海经·海外西经》描述这样的猪神为:“并封在巫咸东,其状如彘,前后皆有首,黑。”历代笔记小说中更是保留了大量关于猪为水神、雨神、雷神的记载。《锦绣万花谷》前集卷一“雨”条引《述异志》云:“夜半天汉中黑气相逐,俗谓之黑猪渡河,雨侯也。”这里把黑云在银河系中连缀的景象,说成黑猪渡河,并认为是下雨的先兆。

密教经典中有一位被称为“摩利支天”的猪形神,摩利支天原为古印度民间崇拜之神,后为佛教密宗所吸收,有护身、隐身、得财、降雨、免兵厄等功德。《佛说大摩里支菩萨经》的记载中,摩利支天坐在一只金猪身上,或者坐在七野猪拖车之上,身旁还有猪群围绕。

汉 玉猪 天津博物馆藏

东晋 炭精猪形握 甘肃省博物馆藏

东汉 陶猪 四川博物院藏

(二)祭祀之猪

猪在古代祭祀活动中充当着重要角色。商周时期,无论“太牢”或“少牢”中,都含有豕。豕是士以下平民祭祀祖先时主要的祭品。所谓“陈豕于室, 合家而祀”,正是“家”字的本意。坟冢的“冢”,也是对葬猪习俗的形象写照。《礼记·礼器》:“晏平仲祭其先人豚肩不掩豆。”《礼记·杂记下》:“凡宗庙之器,其名者,成则衅之以豭豚。”《左传》:“郑伯使卒出豭,行出犬、鸡,诅射颖考叔者。”《八旗通志》载:“春秋立杆祭神后,祭马神二日,各用猪二;王公祭马神一日,用猪一。”祭社稷、祭祖先、祭马神、祭神器,都要用猪,可见猪在中国古代是重要的祭祀物品。

值得一提的是汉代握玉猪的丧葬习俗,考古发掘的汉墓中常见猪形玉握。玉猪的造型为条柱形,猪作卧伏的样子,鼻前的吻部突出,四足收于身下,有的尾部钻有穿孔,器表打磨光滑,常有玻璃光泽。玉猪的雕法很独特,常常只用简练而硬爽的寥寥几刀阴刻线,就把一只伏卧的猪五官、四肢刻划得惟妙惟肖。这种以简御繁的模式化玉雕技巧,被形象地称为“汉八刀”。玉猪也叫玉豚、玉握,即用于手握,也可用于佩挂。以玉猪陪葬,起源于西汉,盛行于东汉,衰落于魏晋。汉代诸侯王、平民百姓皆能用玉猪陪葬。富裕的贵族使用玉猪,平民一般使用滑石猪。北齐颜之推《颜氏家训·终制篇》告诫:“至如蜡弩牙、玉豚、锡人之属,并须停省。”由于贵族不提倡,六朝时期玉猪逐渐减少。唐代中后期以后,很多墓葬里都出现了铁猪,均放置在墓室前二角上, 这种习俗在中原一直沿袭到元代。至今中国广东、湖南等地还有用猪祭神灵、祖先的习俗。

清 积光佛母 故宫博物院藏

(三)生肖亥猪

十二生肖中,猪处于末位,与十二地支中的“亥”相对应。关于“亥”与“猪”相配,有多种说法,一种是根据动物活动时间来确定,亥时对应夜晚21时至23时,正是猪睡得最熟,生长最快的时候。还有一种说法是与星辰崇拜有关,以十二辰对二十八宿,亥的位置在室宿、壁宿,关于二十八宿神,有“室火猪,壁水腧,亥也”之说,所以亥属猪。

现存的生肖像大多存在于墓葬之中,通常表现为墓俑、壁画等不同形式,墓志及铜镜上有时也会饰有相关图案。生肖文物在隋代之前多描绘为写实的动物,隋唐时期以兽首人身像最为常见,晚唐五代则开始出现文官形象的生肖人物。例如,湖南新化维山古墓中,墓室两边墓壁上设有内凹式的龛,龛内有兽面人身十二生肖图,每一个属相均为侧面且双手捧笏板,恭穆儒雅,身穿圆领直襟束腰长袍,衣袖下垂可着地,足穿黑靴,体现了敦实蕴藉而气韵高清的审美特征。

(四)以猪入画

猪与人们生活密切相连,在社会经济生活中占有重要地位,但人们也常常将肮脏、丑陋、懒惰等贬义词加诸在猪身上,认为猪的形象缺乏美感,因此相对于马、牛、羊、犬等其他六畜,猪较少被艺术家选入画面。但凡事皆有例外,近现代知名画家徐悲鸿、齐白石都曾画过猪,徐悲鸿还曾在其画作上写有七绝“少小也曾锥刺股,不徒白手走江湖。神灵无术张皇甚,沐浴薰香画墨猪”。

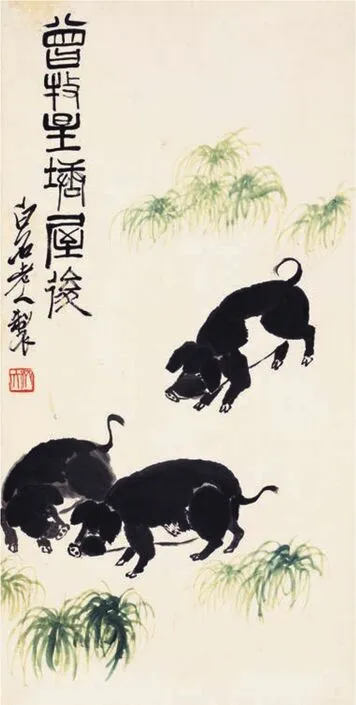

通过现藏于北京画院的齐白石《芳草游猪》及其画稿,可以看出先生绘画非常认真,事先以细线勾勒出画稿后,又结合幼年牧猪的生活经验,最终以立幅形式画了三只猪,其中两只猪在前互为呼应,一只猪从后面赶上,配以几簇绿草,生动而自然,画幅上用篆书题写“曾牧星塘屋后”,追忆儿时生活。

唐 彩绘猪首人身俑 新疆维吾尔自治区博物馆藏

晚唐五代 湖南新化古墓壁画-十二生肖猪(局部)岳麓书院藏

齐白石 芳草游猪 北京画院藏

民国 白底黑花八戒形瓷倒流壶 邯 郸市博物馆藏

徐竹初 猪八戒木偶 中国美术馆藏

三、天蓬值岁——民俗文化里的猪

明代小说《西游记》中天蓬元帅化身的猪八戒广为人知,是民俗世界里最著名的猪的形象。此外,在民间美术中,猪的形象和意趣也作为吉祥、富贵的化身被人们广泛传播。在剪纸、皮影、年画、泥塑、面塑以及民间服饰中,猪的身影几乎无处不在。俗谓“肥猪拱门来,一定能发财”,民间艺术中“肥猪拱门”的图画,长久以来更是表达了寻常家庭对猪送来福祉的美好期盼。民俗文化世界中形形色色、千姿百态的猪,既融汇了人们对财富、吉祥的愿景,也凝结了民间艺术家们的创作智慧和审美意趣。

憨厚可爱的猪形象是老百姓喜闻乐见的题材之一。每逢新春佳节,天津、河北等地流行张贴“肥猪拱门”“金猪送财”剪纸,祈求富足美满。北方有的地区新年蒸面花、艺人捏的面人中也不乏猪的形象。陕西凤翔、宝鸡一带还有给孩子制作猪形枕、猪头鞋、猪头帽的习俗, 寄托着家人对孩子的美好祝福。此外,由猪“扑满”衍化而来的各种猪形存钱罐至今仍寓有勤俭持、家财源广进之义。

数百年来,猪八戒的形象伴随着《西游记》的传播而家喻户晓。他本是管辖天河的天蓬元帅,因对嫦娥非礼而被贬,错投胎变猪后在福陵山云栈洞为妖,后皈依佛门护唐僧取经,最终修成正果,被封为“净坛使者”。猪八戒身上有着好吃懒做、贪财好色等缺点,时常作为批判的形象出现于民间作品之中,比如四川绵竹年画《三猴烫猪》、河北武强年画中猪八戒捉迷藏的画面等,这些作品构思巧妙,形象生动,情节幽默,在欢愉中令人深思。

[1]王仁湘:《新石器时代葬猪的宗教意义》,《文物》1981年第2期。

[2]袁靖:《中国新石器时代家畜起源的问题》,《文物》2001年第5期。

[3]卢晓辉:《猪在史前文化中的象征意义》,《中原文物》2003年第1期。

[4]牟海芳:《中国古代北斗信仰与猪神崇拜之关系论考》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2005年第2期。

[5]郭俊然:《秦汉猪文化探析》,《历史教学》2012年第7期。