柴达木盆地英雄岭构造带新近系碎屑岩发育特征及油气勘探方向

王艳清 刘占国 杨少勇 魏学斌 李森明 吴颜雄

( 1 中国石油杭州地质研究院;2 中国石油青海油田公司 )

0 引言

前人对柴达木盆地英雄岭构造带开展过大量的研究,主要涉及构造特征[1-10]、沉积特征[11-19]、成藏特征[20-25]、地质综合评价[26-30]等方面。总结起来有以下5点认识:①提出了英雄岭构造带是在新近纪晚期(上油砂山组、狮子沟组沉积时期)受喜马拉雅晚期构造运动所形成的盆地内部隆起带[1-2,5,7-8];②发育油砂山、Ⅺ号、英北等多条断裂,规模较大,断穿地层较多,与下伏下干柴沟组上段烃源岩形成有效沟通,具有良好的油气输导能力[3-4,6,9-10];③古近系发育碎屑岩[13-15]和碳酸盐岩[12,16-17]两种岩石类型[11,19],受多个物源体系控制[11],而新近系以碎屑岩沉积为主,主要受西部的阿拉尔物源体系控制[11];④周缘发育红狮、扎哈泉、茫崖等多个生烃凹陷,油源条件优越;⑤发育多个背斜、断块构造,构造圈闭发育[21]。研究认识及勘探实践证实,英雄岭构造带浅层是有利的油气聚集带[22-24,26],只要找到优质碎屑岩砂体,并配置良好的输导体系,油气就能聚集成藏,因此该带先后发现了狮子沟、花土沟、游园沟、油砂山、英东等新近系碎屑岩构造油田、构造—岩性油田[31-34]。但是,自2009发现英东新近系碎屑岩油田,由于勘探重心转移到天然气勘探上,致使该构造带新近系碎屑岩油气勘探停滞。近两年,英西深层碳酸盐岩勘探获得重大突破后,勘探重点又转移到英雄岭构造带,碳酸盐岩储层是勘探的热点,新近系碎屑岩的勘探潜力如何?勘探面临着有规模的油气聚集区在哪里寻找?成为亟待讨论的重要议题。

针对英雄岭构造带新近系碎屑岩开展综合研究,目的层为上干柴沟组(N1)、下油砂山组(N21)两套地层。利用野外露头、钻井取心、粒度测试等资料,明确储集体类型为辫状河三角洲前缘水下分流河道砂岩、滨浅湖滩坝砂岩;提出在湖退沉积背景下,东西向展布的辫状河三角洲水下分流河道砂体逐步向湖盆进积,北西—南东向斜列式分布的滨浅湖滩坝砂体具有向湖盆迁移的特征;指出了上干柴沟组滨浅湖滩坝砂岩发育在构造带西翼及核部,下油砂山组辫状河三角洲水下分流河道砂岩发育在构造带核部及西翼,滩坝砂岩分布在构造带核部及东翼。结合构造演化、油藏特征等研究成果,确定早期沉积的砂岩在构造反转背景下形成上倾尖灭、透镜体的岩性圈闭,是有利油气聚集区;提出新近系上干柴沟组碎屑岩勘探方向在英雄岭构造西翼、下油山组碎屑岩勘探方向在英雄岭构造带核部及东翼,这一认识对英雄岭构造带新近系碎屑岩勘探方向优选具有重要意义。

1 区域地质背景

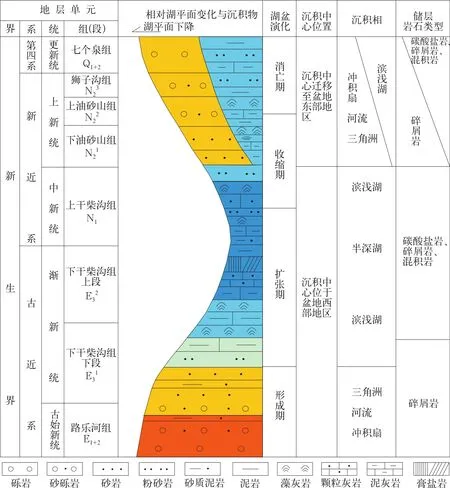

柴达木盆地位于青藏高原北部,周边被昆仑山、阿尔金山和祁连山环绕,英雄岭构造带则位于盆地西部地区(图1),分布面积达2950km2。柴达木盆地西部地区地层序列主要为新生代地层,自下而上依次为古近系路乐河组(E1+2)、下干柴沟组下段(E31)与上段(E32),新近系上干柴沟组(N1)、下油砂山组(N21)、上油砂山组(N22)、狮子沟组(N23)及第四系七个泉组(Q)(图2)。其中,路乐河组与下干柴沟组之间存在局部不整合接触关系;下干柴沟组、上干柴沟组、下油砂山组之间为连续沉积过程,地层间为整合接触关系;下油山组与上油砂山组之间存在角度不整合接触关系,在阿拉尔斜坡区的红柳泉、七个泉地区下油砂山组存在不同程度的削蚀特征;第四系与新近系之间存在角度不整合接触关系。

区域沉积特征[11,17]研究表明,柴达木盆地西部地区古近系下干柴沟组到新近系下油砂山组为一个完整的湖进、湖退演化过程,其中下干柴沟组沉积期为湖进过程,在中晚期达到最大湖泛期,上干柴沟组—下油砂山组沉积期为湖退过程。

2 新近系碎屑岩沉积相类型及发育特征

根据油砂山野外露头资料、钻井取心资料及实验测试资料综合分析,认为英雄岭构造带新近系沉积相为辫状河三角洲前缘和滨浅湖亚相,砂体类型为水下分流河道和滩坝。结合区域沉积特征,明确了水下分流河道砂体具有近东西向展布、滩坝砂体具有北西—南东向斜列式分布的特征。

2.1 碎屑岩沉积相类型

根据英雄岭构造带内油砂山露头及10多口井取心资料,通过岩性组合特征、层理构造、粒度变化特征等综合分析,确定具有辫状河三角洲水下分流河道和滨浅湖滩坝两种微相砂体类型。

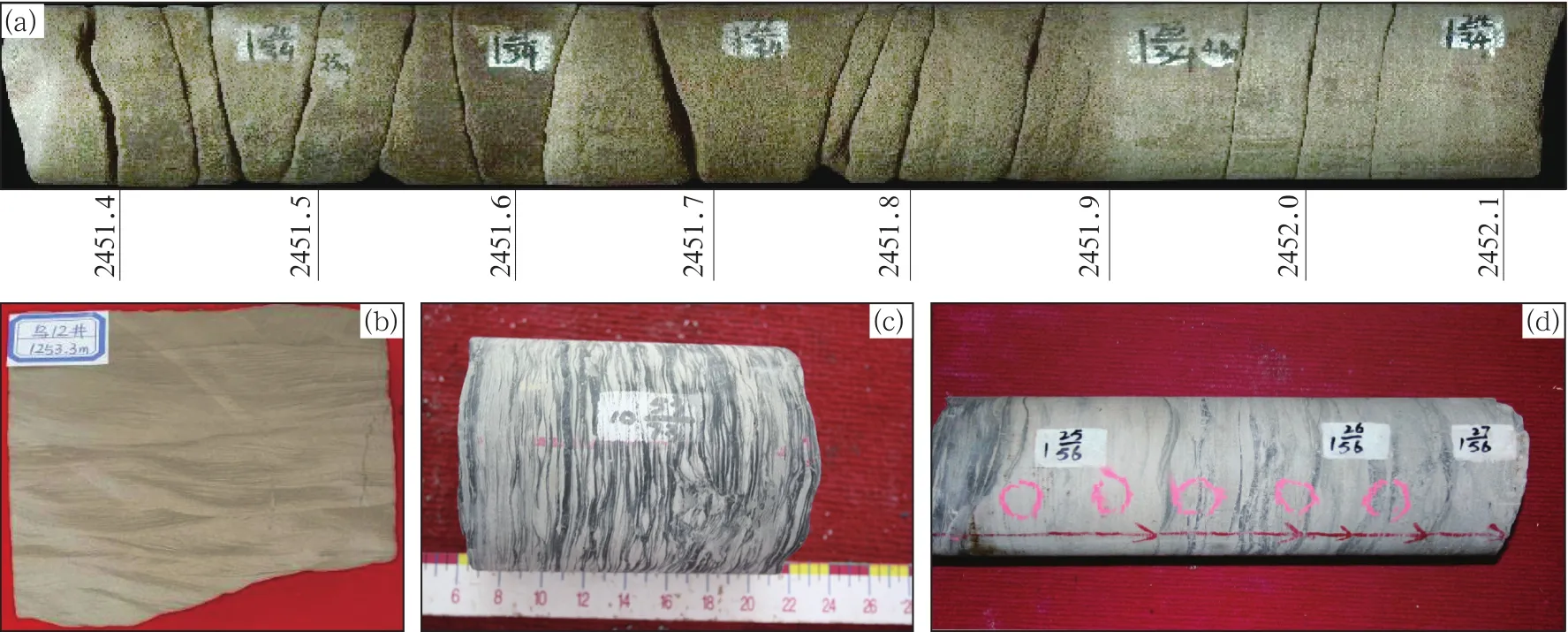

辫状河三角洲水下分流河道砂岩:岩性为砂砾岩、含砾砂岩、砂岩、粉砂岩与褐色、棕红色、灰绿色、灰色泥岩、砂质泥岩互层。在露头、岩心上常见到河道底部发育泥砾、砾石滞留沉积,具有定向展布特征,还可以见到冲刷面、槽状交错层理、平行层理、粒序递变层理、变形构造等,虫孔及生物扰动构造发育(图3)。单期河道表现为完整的沉积序列,呈正韵律,可以见到滞留沉积和底部冲刷面;多期河道叠置表现出复合韵律的特征。

滨浅湖滩坝砂岩:粒度整体偏细,岩性为灰色、棕灰色细砂岩、粉砂岩与棕灰色、灰绿色、灰色泥岩、砂质泥岩、灰质泥岩互层,砂体中泥质及灰质含量较高。岩心上可以见到低角度交错层理、波状(交错)层理、冲洗交错层理、爬升层理、透镜状层理、脉状层理、水平层理、变形构造,虫孔及生物扰动构造发育(图4)。滩坝微相砂岩单层厚度较薄,多小于2m,以反粒序及复合韵律为主,常见到“泥包砂、砂包泥”的特征。

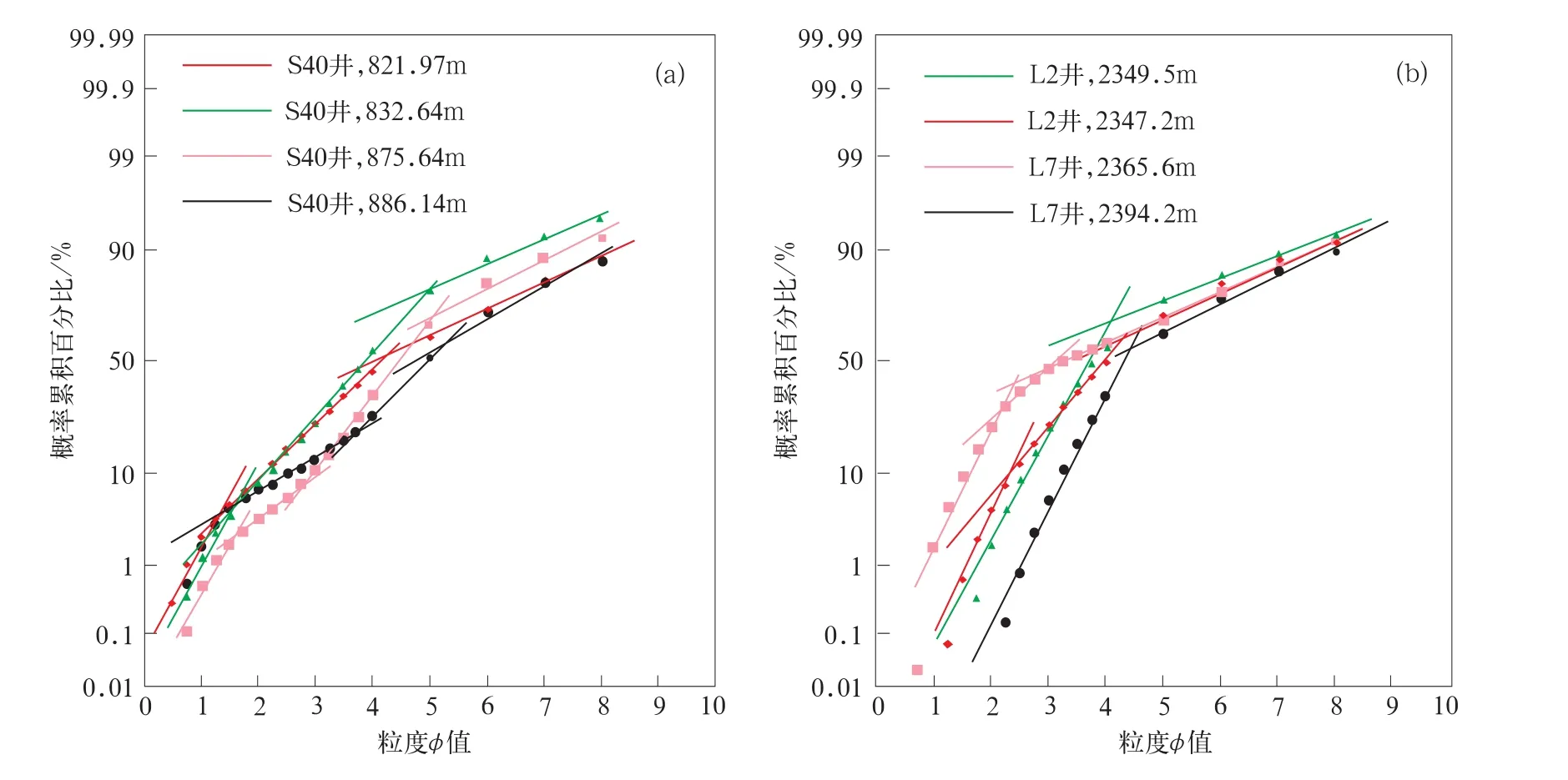

辫状河三角洲水下分流河道砂体为牵引流搬运机制,受到河流牵引动力与湖盆水体波浪、湖流等水动力共同作用,根据区内辫状河三角洲水下分流河道微相砂体粒度测试资料所做的概率累积曲线图(图5a),表现出三段式、多段式的特征,跳跃组分和悬浮组分占主导,滚动组分比较低,以跳跃组分为主,发育两个跳跃组分次主体,跳跃组分的斜率较大(45°左右),说明分选性较好,比对前人对不同砂体类型的粒度分布特征[35],表明砂岩类型为典型的辫状河三角洲水下分流河道砂体的粒度特征。滨浅湖滩坝微相砂体受湖浪、湖流作用控制,多表现出双向水流作用的特征,根据区内滩坝砂体粒度测试资料所做的概率累积曲线图,表现出二段式、上拱三段式的特征(图5b),跳跃组分和悬浮组分占主导,缺少滚动组分,跳跃组分的斜率较大(60°左右),说明分选性较好,比对前人对不同砂体类型的粒度分布特征[31],表明砂岩类型为典型的湖相滩坝砂体的粒度特征。

图2 柴达木盆地西部地区地层综合柱状图Fig.2 Stratigraphic column of western Qaidam Basin

图3 辫状河三角洲水下分流河道砂岩典型照片Fig.3 Typical photo of the underwater distributary channel sandstone in the braided river delta

图4 滨浅湖滩坝砂岩典型照片Fig.4 Typical photo of the sandstone in the shallow lake beach

图5 英雄岭构造带粒度概率累积曲线图Fig.5 Cumulative curve of particle size probability in the Yingxiongling structural belt

2.2 碎屑岩沉积发育特征

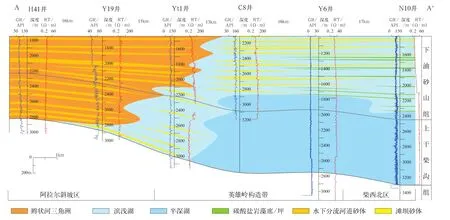

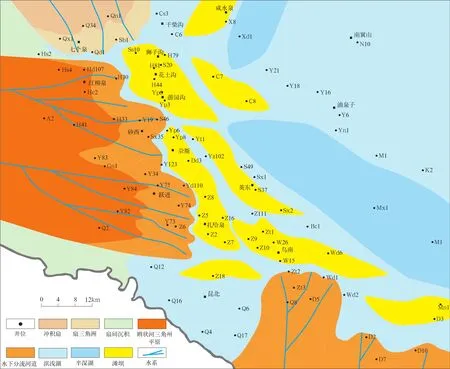

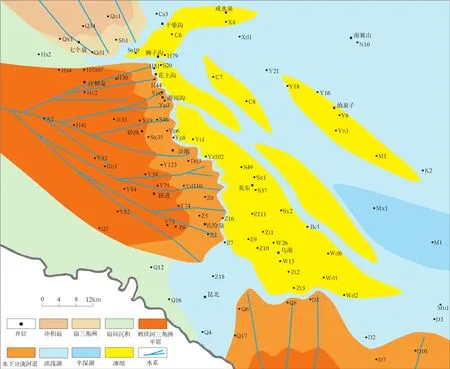

上干柴沟组沉积时期,辫状河三角洲水下分流河道砂体发育在英雄岭构造带以西地区,滨浅湖滩坝砂体发育在英雄岭构造带西翼及核部(图6、图7);下油砂山组沉积时期,辫状河三角洲水下分流河道砂体发育在英雄岭构造带西翼及核部,滨浅湖滩坝砂体发育在英雄岭构造带核部及东翼(图6、图8),从上干柴沟组到下油砂山组沉积演化特征来看,辫状河三角洲水下分流河道砂体呈进积的特征向湖盆推进,滩坝砂体逐渐向英雄岭构造带及东翼迁移(图6)。

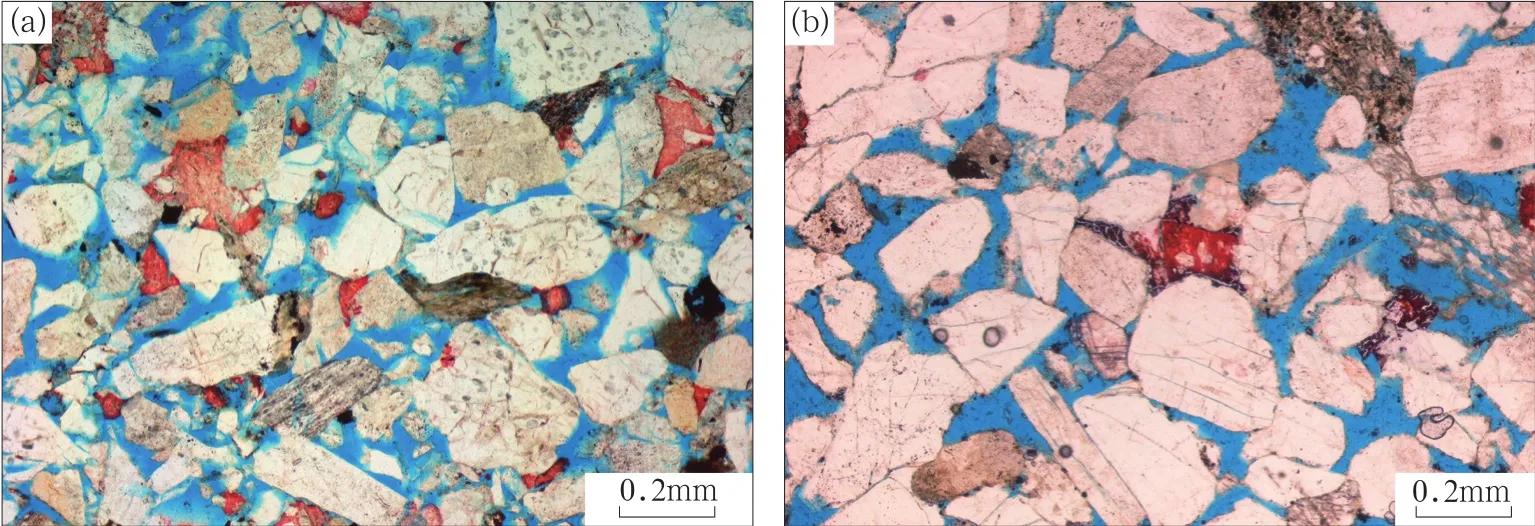

2.3 碎屑岩储层特征

根据25口井320块铸体薄片鉴定,确定英雄岭构造带新近系碎屑岩岩石类型主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩,见少量长石砂岩。偏光显微镜下石英颗粒较干净、分选较好,大部分为次圆—次棱角状;岩屑成分包括碳酸盐岩、浅变质岩类(千枚岩、片岩类及石英岩等)和火山岩类(熔岩及凝灰岩),其中碳酸盐岩岩屑含量较高。通过铸体薄片孔隙特征分析,储层孔隙类型以原生粒间孔为主,占比达95%以上,发育少量长石、岩屑粒内溶孔(图9)。

图6 过英雄岭构造带东西向新近系砂体发育及演化示意图Fig.6 Schematic development and evolution of the WE Neogene sandstone across the Yingxiongling structural belt

图7 英雄岭构造带及其周缘上干柴沟组沉积相平面图Fig.7 Sedimentary facies of the Yingxiongling structural belt and its surrounding upper Ganchaigou Formation

图8 英雄岭构造带及其周缘下油砂山组沉积相平面图Fig.8 Sedimentary facies of the Yingxiongling structural belt and its surrounding lower Youshashan Formation

图9 英雄岭构造带储层孔隙结构特征图Fig.9 Reservoir pore structures in the Yingxiongling structural belt

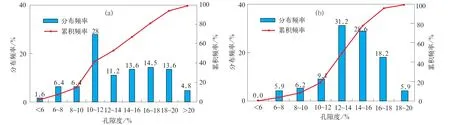

通过25口井458块储层物性测试,以游园沟地区为例(6口井185块样品),下油砂山组储层孔隙度主要分布在6%~20%之间,占样品总数的93.6%,峰值集中在10%~20%,占样品总数的81%(图10a);储层渗透率主要分布在0.02~524.1mD,峰值集中在0.1~100mD。上干柴沟组储层孔隙度分布在6%~20%之间,占样品总数的94.1%,峰值集中在12%~18%,占样品总数的87%(图10b);储层渗透率主要分布在0.1~334.8mD,峰值集中在0.1~200mD。

图10 游园沟地区储层孔隙度分布频率图Fig.10 Reservoir porosity distribution in the Youyuangou area

3 新近系碎屑岩构造演化、成藏特征及油气勘探方向

3.1 构造演化、成藏特征

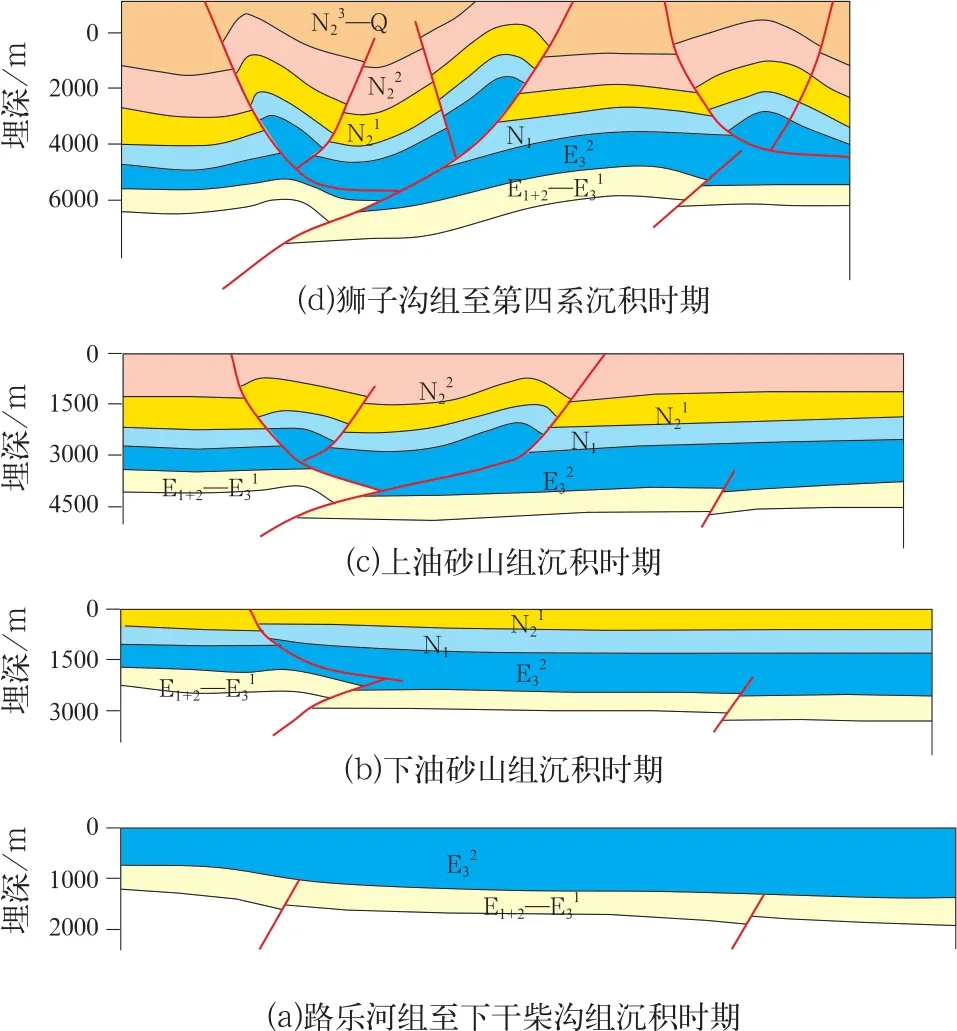

从构造演化特征(图11)来看:英雄岭构造带在下油砂山组沉积时期及其以前表现为稳定的斜坡沉积区,而到下油砂山组沉积末期受喜马拉雅构造运动影响,开始构造挤压变形,上油砂山组至狮子沟组沉积时期大规模变形、隆升,形成了大量的构造圈闭,在构造反转的背景下,也形成了大量的岩性圈闭、构造—岩性圈闭。

图11 英雄岭构造带构造演化剖面图Fig.11 Structural evolution section of the Yingxiongling structural belt

通过烃源岩研究,明确柴达木盆地西部地古近系—新近系发育下干柴沟组上段和上干柴沟组两套烃源岩,具有优越的油源条件[21]。另外,利用流体包裹体方法开展了油气成藏期次研究[1],发现两期包裹体,代表了两期油气充注,第一期以黄色荧光低成熟包裹体为主,温度范围为65~90℃,对应的时间为12Ma,对应地质时期为下油砂山组(N21)沉积末期;第二期为蓝色包裹体,发育伴生气烃包裹体,温度区间为95~115℃,对应的时间为6Ma,对应地质时期为上油砂山组(N22)沉积末期。

图12 英雄岭构造带油气成藏模式图Fig.12 Hydrocarbon accumulation model in the Yingxiongling structural belt

根据油气成藏特征分析,英雄岭构造带存在两种油藏类型(图12),即在背斜构造背景下,砂体形成上倾尖灭或孤立岩性体,断层沟通油源,形成构造—岩性复合油藏;在低幅度构造背景下,砂体形成孤立岩性体,断层沟通油源,形成岩性油藏。在油气成藏期,英雄岭构造带抬升,配合断层的输导作用,可形成构造圈闭、构造—岩性圈闭、岩性圈闭,而早期沉积的砂体在构造反转背景下也可形成上倾尖灭岩性圈闭。断层活动期、圈闭形成期与烃源岩排烃期具有良好的匹配性,断层起到良好的沟通油源作用,因此只要寻找到规模的岩性圈闭发育区,就有可能寻找到规模的油气聚集区,这一认识对推动柴达木盆地英雄岭构造带新近系碎屑岩油气勘探具有重要的意义。

3.2 油气勘探方向

根据英雄岭构造带新近系碎屑岩沉积发育特征、构造演化特征、成藏特征及现有的勘探成果等综合分析,认为英雄岭构造带不同沉积时期油气勘探领域、方向各不相同。

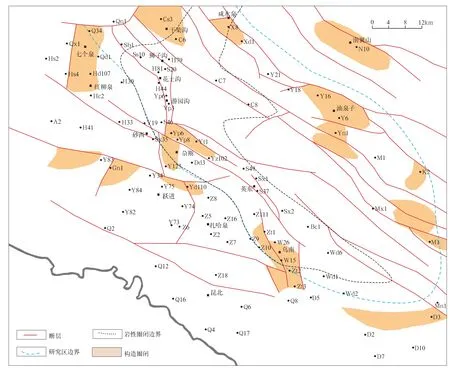

上干柴沟组(N1)勘探领域及方向:英雄岭构造带上干柴沟组应以滨浅湖滩坝微相砂体为主要勘探目标,滩坝砂体呈北西—南东向斜列式展布,具有叠合连片的分布特征。通过沉积相图与断层、构造圈闭进行叠合(图13),在英雄岭构造带范围内圈定有利的勘探面积可达800km2以上,以岩性圈闭、构造圈闭、构造—岩性圈闭油气勘探为主。

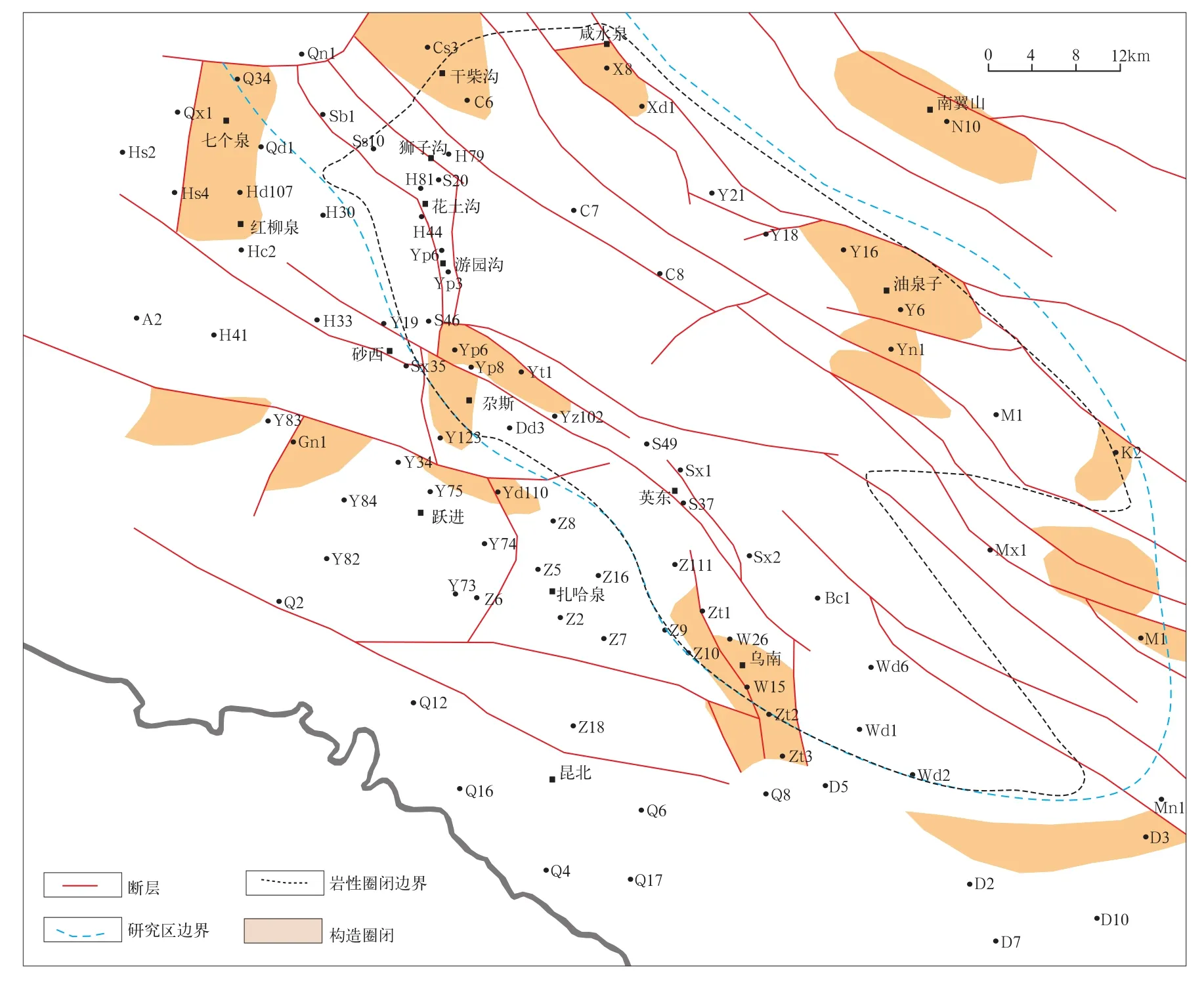

下油砂山组(N21)勘探领域及方向:在英雄岭构造带西翼,以辫状河三角洲水下分流河道砂体形成上倾尖灭的岩性圈闭、构造—岩性圈闭为主要勘探目标,而在构造带的核部则以辫状河三角洲水下分流河道和滨浅湖滩坝砂体形成的构造圈闭、构造—岩性圈闭、岩性圈闭为主要勘探目标,在构造带东翼以滨浅湖滩坝砂体形成的岩性圈闭为主要勘探目标。通过沉积相图与断层、构造圈闭叠合(图14),在英雄岭构造带范围内圈定有利的勘探面积可达1200km2以上,以岩性圈闭、构造圈闭、构造—岩性圈闭油气勘探为主。

图13 英雄岭构造带上干柴沟组碎屑岩有利油气勘探区平面图Fig.13 Favorable oil and gas exploration areas of the upper Ganchaigou clastic rock in the Yingxiongling structural belt

图14 英雄岭构造带下油砂山组碎屑岩有利油气勘探区平面图Fig.14 Favorable oil and gas exploration areas of the lower Youshashan clastic rock in the Yingxiongling structural belt

4 结论与建议

明确英雄岭构造带新近系碎屑岩发育辫状河三角洲水下分流河道和滨浅湖滩坝两种砂体类型;岩石类型以长石岩屑砂岩、岩屑长石砂岩为主,孔隙类型以原生粒间孔为主,发育少量粒内溶孔,储层物性较好。指出了受西部物源的控制,辫状河三角洲水下分流河道砂体近于东西向展布、滨浅湖滩坝砂体呈北西—南东向斜列式分布;在湖退的沉积背景下,上干柴沟组辫状河三角洲水下分流河道砂体分布在英雄岭构造带西地区,下油砂山组辫状河三角洲水下分流河道砂体逐渐进积到英雄岭构造带西翼及核部,而北西—南东向斜列式分布的滩坝砂体具有向湖盆方向迁移的特征。

英雄岭构造带上干柴沟组油气勘探方向为构造带的核部及西翼,以滨浅湖滩坝砂体为目标,有利勘探面积达800km2。下油砂山组在构造带的西翼以辫状河三角洲水下分流河道砂体为勘探目标;在构造带核部,以辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体和滨浅湖滩坝砂体为勘探目标;在构造带的东翼,以滨浅湖滩坝砂体为勘探目标,有利勘探面积达1200km2以上。

——以渤海湾盆地L 油田馆陶组为例

——以N油田为例

——以鄂尔多斯盆地苏里格气田为例