一个人的森林(报告文学)

一

太冷。只好把护林員的迷彩服外套借了一件。往小羊街狭窄的公路爬去,大雨滂沱,浓雾紧锁。雨小些时,往四山望去,山竟如此美丽。山冈层次分明,全在云雾之中,而雨又洗绿了山,山像嫩生生的小黄瓜,一山比一山高远,一壑比一壑深切。山清树醒,申独村、上细独村和下细独村,为瑶汉混居村寨,都在云雾深处,悬崖之上。那个申独村在悬崖最高处,像一个古堡群,树木高大,历历在目,成群屹立于山峰。此处尚在信息之外沉睡,但已美丽了千年。如果不把这儿的美告诉世人,是有罪的。

小羊街村是师宗县高良乡笼嘎村委会下辖的一个苗族自然村,海拔2300米,27户,123人,全是苗族,南盘江林业局小羊街森林管护所就在村里。

先说这天晚上离开秃杉箐,在高良乡南盘江边吃过晚饭后返回县城,一百多里的山道上几乎无车无行人,雨下得天昏地暗,车灯照着路旁的山、树林、河水,这样的黑夜在云南存在了一万年。虽然一些家中有了电灯,但黑夜的格局和本质没有任何改变,黑夜就是这样。在护林员孙应祥的住地,十公里内荒无人烟,那条几乎被泥石流填满,被雨水掏空的几十年前的林中乱石路,似乎通往不存在的地方。他怎么住在密林的不通人烟处,犹如一个野人?他在秃杉箐(这个地名简直像是虚构的,根本不可能有的地名),周围的夜晚同样是一千年前的夜晚,如果他吹灭油灯或蜡烛,就一个人陷入了几千年前的黑夜,并且每天将经受这样的夜晚,他的活着是有意义的吗?他会不会进入虚空,成为被这古老森林黑夜惊吓的人,成为酒鬼,疯疯癫癫?

雨水在这高海拔的地方越下越冷,我去看护林员们在火炉上烤鸡,也是去烤下火,六月了山上还如此冷,没有想到。我正烤着火,就听有人说,您旁边的就是孙应祥。我一看,是个中年人,不声不响的,他戴着军帽,着迷彩服,背着军用挎包,上面有“为人民服务”几个字。他健硕,红脸膛,眼睛眯着,眼神憨厚,说话不太利索,谦逊。不说话是在山上一个人独处时间太长造成的,因为说话的时间太少。但他没有长时间在森林中独处的痕迹,就像是一个山里汉子,一个朴实的、正常的农民。

我们在小羊街森林管护所吃午饭,护林员们烤的鸡,是当地苗寨的土鸡,大雨如泼,天地混沌一片,路上水流成河。小羊街苗族村的村主任罗自林也来了,跟管护所的人很熟,大家笑称他是这里的苗王,他也乐呵呵的。他的一个表妹还嫁给曾经也是管护所的护林员童文宏,童是全国劳动模范,与孙应祥一样,一个人守护一片森林,因在巡山中摔坏了脑袋,虽然没死,成了弱智。高良乡壮族苗族自治乡的女乡长项兰仙也来了。

大伙吃饭时,孙应祥喝了一小杯酒,他说他戒酒了,但想喝一点。他抽烟,烟瘾很大。他热情地给我们夹菜,特别是护林员们烤的鸡,还有护林员们自己捡的菌子,还有腊肉、野菜。菌子是奶浆菌,这种菌把它切碎了炒,味道很好,脆甜,加了些辣椒、姜末。护林员们说,现在是吃菌的季节,这森林里有青头菌、干巴菌、灰老头菌、麻母鸡菌、老人头菌、白老人头菌、黑老人头菌、奶浆菌、石灰菌。讲菌的品种,太多,能吃的有几十种。

我看护林员们都很正常,但这一路走来,在哀牢山、无量山、高黎贡山、白马雪山、玉龙雪山,都听说但凡在山上森林里做了几年护林员,再下山回到社会中去,就失去了正常交流的功能,喃喃自语,行止古怪,语言简单,无法合群。但孙应祥和他的同事们不是这样,至少孙应祥有强大的精神力量支撑住了他,这种力量我想应得益于他当了六年半兵,得益于这片原始森林,这片山水,也得益于他对家庭的责任。他过去酗酒,但能克制自己,他可以最多喝上两公斤酒,却没有成为酒鬼。要知道,一个人在森林里,没有任何管束,又没有时间概念,可以从早喝到晚,成为酒鬼是非常容易的。他没有酒精依赖症,没有成瘾,没有颓废,而是像一个普通的山民一样,在森林里安静勤劳地生活。人类的故乡是森林,最终的归宿还应该是森林,浪子回头,而孙应祥应该是最早回到森林的人。

他们的局长对我说,在这里生活,会多活几年,但事实是没有人会愿意在这里。一天可以,一个月可以,一年可以,十五年在这里,是不可以的,没有人能够坚持。在一个荒野中,会把人变成荒兽,森林中的寂寞会摧毁一个人。好在,这儿有树木、有野花、有鸟兽、有白云、有泉水、有雨雾,有人类生活所有的一切,除了现代人生活没有的电,有的却是当下人类最急需的,这就是大自然。

孙应祥是从他的管护点秃杉箐开车来的,一个130农用车,林业局作价7000多元给他的,他说可以运点东西。小羊街海拔2300米,因是三省交界之地,过去曾很热闹,但现在,只是大山顶上的一个村落。

从小羊街村往孙应祥的管护点去,路已不是路,是上世纪60年代伐木点的简易道路,路上坑坑洼洼几如地震废墟。路边森林越来越深,没有一户人家,路边全是遮天蔽日的参天大树,有华山松、秃杉、红心杉、云南松、西南桦、三角枫、五角枫、酸枣、云南樟、青?树、麻栗栎、桤木、篦子杉、黄杉、红花木连、核桃、茶树等。他们给我说,这里的青?栎和一些古树,两米多的直径太多了,如果不是下雨,可以带我去看一些古茶树、古秃杉,几个人合抱,千年古木在这片森林里到处都是。

看到路边有一栋房子,但全是空着的,透出瘆人的荒凉。同行的人告诉我,这儿曾经是一个林业管护点,但后来撤了。孙应祥每次从这儿经过,他的心里会是一种什么滋味呢?他会不会感到恐惧和无助?这是往一个有人烟的地方开吗?山越来越深,大雨从山上流下,如飞瀑一样,路上水流汹涌,间或有泥石流从上面冲下。我们的车东倒西歪,打滑。这条被泥石流填满,被雨水掏空的所谓路,已经不是路,像是通往一个不存在的地方,通往一个危险恐怖的去处。临行前林业局的领导劝我,最好不要去孙应祥的管护点,下雨很危险,特别现在是雨季,雨下了几天,根本没有停下的迹象。但我执意要去他那儿,我来曲靖的目的就是要到孙应祥的森林里看看。

完全是我们想象的原始森林深处,好像没有尽头,这一片10万亩的原始森林,正在云南的雨季中尽情洗浴和成长。植物碧翠锃亮,似乎绿出了响声,云雾乳白漫漶,犹如到了一个虚幻的神魔世界,也不知我们将遇到什么。这已经进入无人区了,森林的无数种可能,开始激发我的思维和想象……

有人说,到了,到了。我看到在路的尽头有了房子,有一块平地,有了亢奋的狗叫。四条狗,争先恐后地跑出来对我们的车和人一顿猛咬。孙应祥拦住狗说,客人来了,莫叫。有的狗上了链子,可能是凶狗,但大家一停车,狗就平静了,偶尔叫上几声,也是对天干吠,没有实际内容,只表示它们的尽职尽责。这里没有狗,简直无法有胆量生活——如果换作我的话。

我们看到了两间新平房,平顶白墙,有铁门、不锈钢窗,有红绸扎着的明亮竖牌:师宗县南盘江林业局小羊街管护所秃杉箐森林管护站。旁边是三间老房,墙上有刷过石灰的白色,但墙脚已经风化、驳落,门窗几近老朽。上有“护林防火,人人有责”的标语。也有一块牌子,写的是“瑶人沟管护站”。这是过去的称呼。瑶人沟管护站早搬走了,这里的地名全称就是瑶人沟秃杉箐。但这么荒凉的地方,荒无人烟,不应该有地名。

这个管护站过去有五个人,都熬不住这种无休无止的死寂,走了。现在就剩下孙应祥一个人,有十五年了,他就一个人在这儿待了整十五年。十五年太漫长,但我们来时,说到十五年,也就一瞬间、一句话。十五年多么漫长遥远,这十五年,国家发生了翻天覆地的变化,世界在飞速向前,可孙应祥依然在这儿每天走他的巡护路,喂鸡喂猪,劈柴做饭,用电筒,穿水鞋,在烟熏火燎的、漏雨的厨房里炒菜,吃自己捡的菌子,喝从高良乡场上驮来的苞谷酒,唤狗、唤羊,栽树,观察森林中的火情,制止农民的盗伐和采挖。他来时38岁,现在53岁。

孙应祥生于1965年10月,有两个孩子,一个在重庆打工,一个在宁波打工。

二

孙应祥的管护站海拔是1800米,这里是珠江源头,南盘江流域,南盘江林業局就管理着这上游的大片森林,其中有10万亩原始森林,是珠江上游的涵养水源地。所谓原始森林,有五大特征——一是有自然倒伏腐朽的树木;二是有藤本绞杀现象,藤蔓丰富;三是树上有菌菇类植物;四是地面有苔藓植物;五是林下有喜阴的兰科植物。

南盘江古称温水或盘江,发源于云南省曲靖市乌蒙山余脉马雄山东麓,全长914公里,流域面积为56809平方公里,在100平方公里以上的一级支流44条。南盘江中、下游,纵坡陡峭,水流湍急,礁石丛生,人迹罕至,有着很好的植被,是我国生物多样性丰富的地区之一。它承担着珠江流域水生态的安全责任,这一地区与贵州、广西三省区交界,属十万大山山脉,群山连绵,横亘天际,野兽出没,野空荒远。孙应祥就一个人管理着这罕见的10万亩原始森林中的4万亩。他过去管一个点,现在管两个点。秃杉箐管护站是南盘江林业局20多个管护站中的一个,也是平凡的一个。

三间土屋的一间门口,有一副对联:看日出日落都是锦绣山河,听林声涛声真如壮丽人生。横批一个字:家。是用毛笔蘸墨写上去的,字迹已有些模糊,孙应祥告诉我,这是南盘江林业局前任局长张友芳写给他的,张局长任上八九次来这里,是个才子型领导,能诗词能楹联。

三间土屋破烂陈旧,这是过去同事住的。他说一间养鸡,门关着。一间是他的厨房,里面有万里牌蓄电池,有卫星电视锅,有一台老电视机,有一些放泡菜咸菜的坛坛罐罐,有酱瓶、剁椒瓶,有白菜、西红柿,都是他自己种的。有高压锅、铝锅,堆在地上,碗放在木头墩上,有甑子、水壶。他说这里的水好,水是从山上引来的泉水,烧了十年的壶,换了几次壶把,壶里面没有一点水垢。这水太好了,不用烧就可以这么喝。一张床也歪了腿,上面散堆着生活用品。他说,他老母亲来这儿过夏天,就是睡这张床。另外一间放的是粉碎机,因为他种了苞谷,又养了那么多鸡、猪、羊,自己粉碎了给畜禽吃。还有一些种子、农药、化肥。有背篓、箩筐、生锈的铁锅,各种生活用品一应俱全。但天花板已经掉下来了,有许多雨渍。这三间老房子原本是要拆除的,因为给他建了新房,可他不肯,说留着有用。新房有一间是他的卧室,一间是荣誉室,四壁都是关于他的报道、照片和事迹。还有瑶人沟管护站简介,最珍贵的是前局长张友芳写给他的一首诗:“一人居住在深山,方圆十里无人烟。清晨窗外听鸟语,夜来孤枕思儿妻。画眉声唤春来早,猿鸣夜归枫叶飞。林声涛声颂春秋,此山有我不再孤。十年护林如一日,佳节难与亲人聚。无怨无悔承父志,再献一生为林业。”孙应祥是“林二代”,南盘江林业局的职工基本是林二代。按他们的话说是:献了青春献子孙。当年他们的父辈从四面八方来到这里,砍伐木头,支援国家建设,曾经的辉煌已经过去,退耕还林和“天保工程”让这些伐木人的后代改行成了护林人,也是时代变化风水流转的结果。

我们同去的人对他屋前屋后果树上成熟的李子和桃子发生了兴趣,有好多棵果实累累的李子,满树拥挤着,青中带黄。李子黄了,就是熟了,在雨中压弯了腰,但雨洗后更加诱人,光滑晶亮,摘了就可丢进嘴里大啖。这李子真甜,没有一丝酸涩,在原始森林中,在完全无人打扰的环境中铆着劲儿长的,清甜爽脆。还有桃子,他说,这是本地桃子,个儿小,但好吃,你来得不是时候,还要等半个月就成熟了,吃起来有一股酒香味。

他用石棉瓦盖的棚子里,整齐堆放着砍来的树棒,他们叫“放倒料”,林中朽木。有大畜栏,里面有几十只羊,这羊个体大,几十上百斤的样子,一身乌黑,叫师宗黑山羊,这羊生长速度快,肉质细嫩,产肉量高,肥而不膻,远销沿海和香港。还有许多鸡、鹅。还种有香椿、枇杷、葡萄,晶莹剔透地挂在架子上。还有他挖的池子里种着慈姑,山上还种这水生蔬菜,也真会吃啊。这还不算奇,他指着山坡下,说他还挖有5 平方米的鱼塘,养了鲤鱼和鲫鱼,想吃鱼随时抓就可以了。这还不算奇,他在山崖边挖了好多洞,里面放着蜂箱,蜂箱也是自己做的,这些蜂箱在石洞中可以避雨,冬天还可以防寒。因为冬天这里很冷,雪有时会下一个月,齐膝盖深,蜜蜂会冻死不少,但石洞里就不怕冷了。门口也有一些蜂箱。蜜蜂嗡嗡,鸡鸣狗吠,牛哞羊咩,鹅叫猪哼,这无人的森林中就有了人烟,有了生气,有了家的感觉,人心就定了,一个人可以跟它们说说话。还有森林里激烈的鸟声,每天清晨和傍晚都是鸟的大合唱,还有猴子,这里有三群猕猴。当初他种苞谷,就是想给这几群猴子吃的,感谢它们陪伴他。他说,猴子吃不完的就是我的。他另一个意思是,到了苞谷成熟的季节,让猴子吃他的苞谷,免得下山去抢农民的粮食。猴子不吃老苞谷,吃不完的老了,就自然给他留下了。

他种了许多苞谷,当然,他吃的蔬菜也全是他自己种的。过去他不会,现在全部会了。有白菜、萝卜、西红柿、薄荷、茄子、韭菜、芫荽、扁豆、生姜、葱蒜、洋芋、南瓜、红薯、魔芋,光是魔芋每年就要挖一两吨。他有蜜蜂20箱,准备搞到50箱。每年割蜜有四五百斤。他在与我聊天时打开一个蜂蜜罐,用碗倒了半碗蜂蜜,非得要我喝下不可,说这可是好蜂蜜,真正的百花蜜。我说喝不了这么多,他自己倒去一点,再给我,我喝下了。是地道的野蜂蜜,对蜂蜜我懂,毕竟在神农架待过多年。这珠江上游南盘江森林里的蜂蜜,渗透着浓郁的森林气味和独特甜味。

他告诉我,这些蜂子,都是他在森林里收的野蜂(就是掏树洞),而且是中蜂——中华小蜜蜂,产的蜜虽然没有意(大利)蜂高,但品质好,是地道的中国蜜蜂产的蜜。

我跟他一边说话一边吃他的李子,这种李子越吃越甜,清甜,像里面灌了蜂蜜,吃多少也不厌。他说他的枇杷、梨子都是自己嫁接的,他懂嫁接技术。他种的葡萄是玛瑙葡萄,透明像玉一样。他还种了黄精。他说,森林里的野果也多,有野核桃、野板栗、野杨梅,但野杨梅酸。

雨在不停地下,鹅在雨中望着吠叫的狗。他的老婆周粉香去放羊了,背着用蛇皮袋子缝制的斜肩包,拿着羊鞭,赶着30多只羊进了森林。她也是今年春节后才来到秃杉箐管护站,陪伴孙应祥的,两个孩子都大了,外出打工了。两个孩子因为缺少父亲孙应祥的照顾关心,都只读了县里的技校。周粉香说,在县城她一个人拖着两个孩子,孙应祥不在家,过春节是旱季,是森林防火的重要时间,护林员不可能下山,所以老孙从来没回家过春节。每年春节,周粉香为了一家团聚,吃个团圆饭,只好带着两个孩子到山里的秃杉箐与孙应祥团聚。但那时没有路、没有车,坐到丘北县的过路车,丢到半途上,母子三人再步行。从中午12点要走到晚上八九点,必须带上电筒,怕森林里迷路,有时路不好走,孩子摔跤,拉起他们再走。还要带上水鞋,因为雨雪天烂泥路多,有泥水的地方要换上水鞋。

周粉香一看就是个厚道质朴的家庭妇女,她没有工作,一家就靠了孙应祥的一点工资。她说话不疾不徐,生活让她能够承受太多,忍辱负重。她说,我不怪他,嫁给护林员都是这样,老孙单位的女人像我这样的太多了,就像没有男人一样。他从来不回家,遇到有事会埋怨他,但更多时候是牵挂他,他一个人在森林里,怕他有个什么三长两短,他毕竟是我们母子三人的依靠。埋怨归埋怨,一到森林火险期,防火工作更加紧张,任务更加繁重,孙应祥出门巡山常常是“两头黑”,周粉香就会抽时间上山来管护站帮老孙,给他做饭,料理畜禽,让他巡山摸黑回来能有口热饭吃。

她去了森林放羊,雨雾中,浓密的林子里传来了头羊铃铛摇响的清脆声音,雨雾纯白,漫溢在山间,像童话一样美丽。但每个人的生活不易,护林员和他们的家庭生活更不易,没有谁关注他们的生存。生存不是童话。

他抽着烟,看着地下,反复说他喜欢这里。这儿山泉潺潺,鸟鸣啾啾,云雾缭绕。真喜欢这里的人,一定成了森林中的一分子,比如孙应祥。

他拿出他保存的用過的电筒,各种各样的电筒,这是他生活的必需品,从用干电池的到充电的,有金属的、有塑料的、有大的、有小的、有长的、有短的、各种颜色、各种瓦数。用坏了多少,记不清了,有的就把它们保存了下来,是一种纪念。他说过去没有电瓶的时候,他充电要跑很远,到小羊街或者高良乡街上去。后来买了几个电瓶,可以有电照明了,再后来,单位补贴他买了一台重庆明翰机械制造有限公司产的发电机,还补贴给他油费,可以充电和生活用电了。

他扳着指头算他还有多少年退休,看他的神态,他对这里是依依不舍的,他说,我退休了还是想住这里,还是看着这些树。他眼里的留恋是真诚的,仿佛能看见泪光。

他如何能舍得这里?他现在养了30多只鸡,一天要捡30个鸡蛋。最多时养鸡100多只,养羊100多只,牛3头,狗7条,这些狗给他壮胆。有条狗爱偷鸡蛋,还偷吃鸡,狗到了森林里就变野了,跟狼一样,打了几顿,还是偷,没办法,只好把狗杀了。他还养猫,他说,那猫整天爬你身上,扯你裤脚,裤子都扯破,太黏人,后来只好送人了。我问他,你养这么多狗给它们吃什么?他说,它们吃苞谷面,我也买心肺给它们吃,但上街太少,主要吃素。可怜的吃素狗。但有腊肉吃时,狗有骨头啃。怪不得狗偷吃鸡,它要打牙祭,狗是不吃素的。

他当过兵,作过战。当兵是在个旧,成都军区87109部队,雷达部队,是空军地勤人员。参加对越自卫反击战时,给他们每人发一个公文包,一把刮胡刀、牙膏牙刷,就上了前线。

他父亲是宣威人,上世纪60年代,和三千多名青年一样,从祖国的四面八方来到南盘江林业局,当上了一名油锯手,扛着油锯,进入原始森林伐木。他当了六年半兵回来后,先是在林业局保卫科,因为一桩盗窃案,有一根8米的大料被人偷走了,有关领导认为他保卫不力,将他调离,来到了锯木厂。“天保工程”全面禁伐,森工企业转型,没有了木头锯,就将他调到了瑶人沟管护站当了护林员,他二话没说只身来到了深山老林。

不管是什么原因将他分到这里,让他成为护林员,他是个随遇而安的人,到哪儿都要把日子过好。

另外四个人说走就走了,有的是年轻人,找路子走了,有的是老了退休了。他记不起最后一个人卷起铺盖走的时候,他是一种什么心情。只觉得剩下一个人的秃杉箐多么寂静空落。他没有理由走,也没有本事走,他虽然动过心,特别是家里有事,加上老婆身体不好,胃病经常犯,只要听到家里的消息,他就有坚持不下去的念头,也想找个理由回到县城,不再在这里,孤魂野鬼一个,像他老婆讥笑他的一样,像个野人。

他说刚开始一个人在这里,有点恐慌,这是正常的。好在他已经习惯了在这里的生活,他因为爱喝酒,一个人就喝酒壮胆,喝了酒倒头就睡,一觉醒来,日头红了,百鸟唱了,天地又活了。哪儿都一样,他说,他安慰自己,说不定这儿更好呢。他轻描淡写地比喻说:国家就像一个小家,干什么活的人都要有。叫你去砍柴你不去,那就没柴烧了;叫你去挖田你不去,那田放荒了就没饭吃了。

孙应祥有强大的精神战胜森林的黑夜,战胜孤独和寂寞。六年半当兵的经历和强健的体魄,是他面对日复一日的枯燥生活的基础。他用当兵时的军用搪瓷杯喝酒,一次两杯,一斤六两左右。这个掉了瓷的杯子,他一直舍不得丢,这是他军旅生涯的纪念。他说,过去每次出山要用50斤塑料桶运两桶苞谷酒回来,一年喝10桶。现在他戒酒了,医生要他戒酒,他听医生的话。

我观察他有极强的家庭责任心,虽然只身在森林,那个在县城的家和妻儿老小,是他的牵挂和动力。他笑着说,有一次他几年没回家,回去竟然找不到自己的家门,记忆力出现了问题,再就是时间太久。另外,他要让自己一个人在这里生活得有滋有味,有家的感觉。他开荒种蔬菜,自己动手。他搭建牛棚羊圈鸡舍鹅栏猪栏,这要蚂蚁搬家的劲头与恒心。因为这些原材料,在当时没有车,全靠他用摩托驮来,雇一辆车,要花钱。这些木工活泥工活,折磨人,但好打发时间。建好了这些,他就去买羊买猪买鸡娃来。为了让畜禽们有吃的,他不得不种苞谷。种苞谷要地,他就刨荒地,荒地不能只种苞谷,他就种树。他种了树,在树中间套种苞谷。牛羊猪鸡鹅蜂闹哄哄的,让这荒无人烟地有了人间烟火。就是这样,他站住了,在这里有了主人的感觉,有了品味自己劳动果实的权利。

他种了46000株树,全是篦子杉。苞谷引来了猴子,先让猴子吃,苞谷老了,猴子不理了,就收回给畜禽们吃。到了冬天,他还给猴子们投食。他种的瓜果吃不完,就分给小羊街的农民兄弟吃。他跟他们关系很好,去小羊街管护所时,会有村人请他喝酒,还给他蔬菜,他也有时候请那些农民来他这儿喝酒。菜不缺,有腊肉,有自己捡的野菌子,有鸡蛋,有鱼。

他养的猪每年都要杀一头,他自己杀猪,一个人杀一头几百斤的猪不要人帮忙。杀了猪给妻儿老母亲带一些去,地道的生态猪肉。还有羊,这是他劳动的果实,让妻儿们品尝,他有幸福感成就感。他说,他管护的这片森林里,有古茶树,他采来自己炒茶,到了秋天,野核桃、野板栗也会采许多,等孩子们春节进山来吃。有各种菌子,他自采自食,吃不完就晒干,拿回家,也捎给老母亲吃。

这深山老林宝贝不少,遍地都是,野生动物也不少,有猴子、野猪、白鹇、白腹锦鸡、竹鸡、眼镜王蛇。

一个人的山林和一个人的世界,使我们想到一个村庄形成的初创期,想到人类在森林中的存在。工作将他变为荒兽,他却使自己成了神仙。

三

守着这么大的森林,还有这么多自家养的鸡、猪、牛、羊,一个人是怎么养的?我对此非常好奇。可他说,很简单,我巡山时,就把牛羊带出去,放在山里,这些牲畜放在林子里你可以不管,就算你晚上不唤它们,它们也会自己走回来,牛羊是识路的,吃饱了就会回来。山也巡了,羊也放了,两不误。我问,这森林里面有猛兽吗,不会吃掉你的牲畜?他说,老虎豹子是没有,有野猪,但不攻击牛羊。他说,经常碰到野猪,再大的野猪,你不招惹它,你走你的路,它走它的路。他养牛最多时有12头,羊最多时100多只。他是这些汹涌的牲畜们的头儿,他指挥着这一支队伍,有一种在森林里为王的气派,而且这些牛羊给他带来了收入。护林员工资都不高,特别是他们这种森工企业,过去父辈风光过,到了现在,都是吃“天保工程”的饭,不准砍树,就没有了经济来源,他才3000多元,所以他当时想养点畜禽养点蜜蜂种点菜,也是为补贴自己和家庭。他在这森林中这么勤快,也是森林有赐予他的资源,有养活他的天地,有让他发挥能力的地方。

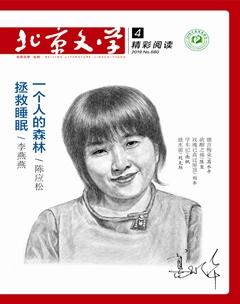

本文作者陈应松在采访主人公孙应祥

森林不仅给我们提供了氧气和水源,还提供了让人成长和创造的环境,提供了勤劳致富的动力。

但他的工作就是巡山护林,每天的巡山是雷打不动的,特别是冬春的森林火险期,孙应祥一把钐刀、一只水壶、一个干粮袋,这是他巡山的所有装备。孙应祥说,每次巡山都要走二三十公里山路,这片林区对外人来说就是迷魂阵,但他天天在里面蹚,旮旮旯旯都走遍了,不是吹牛,闭着眼睛都能走出去。

他说,护林员的责任就是保护森林,保护国家的森林资源不被破坏。这是国家的生态林,不是人工造的,我们护好了,没有烧着,没有整着,看着也好,也是大家的享受。我们护林员凭自己的良心,公家为什么把我们分来看守这些,也就是为了国家的生态安全,这里是珠江源,不保护好,下游的水就不会好。

瑶人沟秃杉箐,自他管护以来,从未发生过一起盗伐偷砍现象,从未发生过一起森林火灾。满目青山,郁郁葱葱,都是像孙应祥这样孤独坚守的护林人换来的。他们守卫着绿色世界的大门,守卫着我们洁净的空气和蓝天,守卫着我们的生态系统,也守卫着我们的江河之源,让青山常在,绿水长流。

在深山老林中巡山护林,危险时常跟随,这里野兽出没,毒蛇游走,山高路陡,冷热骤变,命捏在阎王的手里。护林员其实就是同危险打交道的工作,要有丰富的森林和深山生活的经验,要认识各种动植物,要谙熟每一条小路,每一条兽道,每一条河溝;会辨方位,会自救脱险,会与野兽周旋;要胆大心细,精神强大,无所畏惧,行动敏捷,应对森林里随时出现的危险。

老孙九死一生、死里逃生的故事不是编出来的。2004年一天的上午,孙应祥去巡山,到了山上,不知是不是眼花了,看到崖沟下白瘆瘆两个树桩子,以为有人砍了树,是新茬。他心想这是咋回事,他就顺溜下去看,不是砍的,是雷劈断的,茬口很新,但有雷劈的焦煳黑迹。他再爬上石崖,上来时,那崖有六七米高,正爬着,头上一块大石头被他抓松动了,倏地砸下来,砸到右脚,把他整个人砸下了崖沟。孙应祥一阵剧痛,知道脚出事了。

他疼得昏迷了过去,等他醒来,发现右脚翻转了180度,脚尖到后头去了。他用力将脚尖扳到前面,听到嘎嘎骨头错动的声音,疼痛又一次刺入心脏。按他自己的说法,“疼得胡子都淌水,头发都湿完了,衣裳像从水里捞出来的一样。”他又一次昏了过去。醒来他想喊,但知道这儿怎么喊也没有用,就开始自救。他坐起来,往崖上爬。好在他臂力不错,完全用两只手使力,总算爬到崖顶,用钐刀拄着,基本是跳着走的,汗如雨下,一跳一跳,不知跳了多长时间,竟然跳到了管护站的防火牌那儿,喊他的一个同事,同事听到后,跑来一看,吓傻了,孙应祥的右脚晃荡着,已经断了。好在有一辆牛车,同事赶快牵牛,把他放到牛车上,这样颠簸着一个多小时拉到小羊街,去找村主任打电话。当时管护站和护林员都没有电话。

小羊街村主任罗自林对这事记忆犹新,他说:“孙应祥拉到我家这个点,当时小羊街都没有手机,只有我有个小烂手机,我马上拿手机打到他们场里,喊他们派车过来,说孙应祥伤得不轻,在哇哇喊疼。他疼得嘴都皱完了,到处都是汗,当时他说要点酒喝,我说你太疼了,不能喝酒。他说我不喝酒我抵不住。我没办法就倒酒给他喝,他连着喝掉五碗酒,一碗差不多一斤。”

车终于来了,经过10多个小时的路上颠簸挣扎,晚上11点半他才被送回了家,竟然没去医院立即处理,他的解释是太晚了,老婆帮他用鞋带扎住伤脚脖子,第二天才去县人民医院住院治疗。一照片子,脚踝粉碎性骨折。医生给他说,必须动手术,先把碎骨头取出来,否则要截肢。孙应祥就是不同意动手术,他当时想的是,如果把碎骨头取出来,就不能站起来了,不能站起来,就走不了路。走不了路,就要离开管护站,离开他辛苦经营的秃杉箐,就只有退休成为残疾人。他死活不签字,让保守疗法。

他懂点中草药,他说,他外公曾是宣威的兽医,他从小跟外公上山采药,看外公行医,虽然是给畜禽看病,但中草药的药理治人治兽是一样的。

医生拗不过孙应祥,也就不管他了,保守治疗了一段,孙应祥就执意出院回家自己治疗。其实他想的是,医院又不自由,又不让喝酒,很难受。回家后他拄着拐杖去寻草药,用榔树皮当夹板,榔树皮本身就是一味中药。到野外扯接骨丹,找白龙兮,找五爪金龙,找开红花的佛掌草。佛掌草用酒炒后包扎在断腿处,只能一小时,一小时后皮肉就会起泡。这都是接骨愈合的草药。

他自己治了一些时间,骨头竟然愈合了,而且没有任何后遗症,走路没有任何影响,让认识他的人啧啧称奇。他在我面前单腿站立,又蹦又跳,真看不出曾经脚尖反转,粉碎性骨折过,我摸他的断裂处,也没有任何异样。中草药这么神奇,令人不能置信。

他脚痊愈后又回到了秃杉箐,回到了他的岗位上,他多么高兴。又能看到那些树、那些山、那些泉、那些鸟、那些猴,那些他养的狗、鸡、羊、牛。他有重生的感觉。现在他依然每天巡山护林30公里,早出晚归。我问他天阴下雨会不会疼痛?他说没有,跟摔断前一样。我信他说的。

他说这森林里有不少眼镜王蛇,毒性大,咬了之后你若不懂医,必死无疑,因为要按西医说的,必须到县医院去打抗毒血清,吃蛇药,但这里离县城山路迢迢,只有自己找药。他说,他自己泡有药酒解蛇毒,他的手指头被“青竹镖”蛇咬过,也是剧毒蛇,但没有事,他有药,药酒喝上个把星期就好了。

他说,蛇咬伤还有许多土方,比如烟油,就是抽烟筒里面的油,刮下来敷到伤口上,可解蛇毒。火硝也解毒。有火药,蛇咬后立即用火药泡水喝,三天就解了蛇毒,用火药烧伤口,把皮烧烂掉,蛇毒就流出来了。还有一种金竹笋草药,也是解蛇毒的好药。

他打开他的老式手机,找了半天,找出他在巡山时拍到的各种蛇,花花绿绿,看着可怕。他找出咬他的青竹镖蛇图片,说被这种蛇咬过后,眼睛看见绿色就是红色,必须赶快处理。他还说,他也被眼镜王蛇咬过,都不怕,先要把咬伤处划开,让血流出来,扎紧咬伤上面的地方,不让蛇毒往上行,再找药嚼碎包扎。他说,大森林里,有各种各样的好药,问题是你要认识。在森林里,什么都有,吃的喝的治病的,应有尽有,森林养活我们没有问题,只要不过度地采挖。

孙应祥在森林中找到了他生活的乐趣和保障,找到了自由,他不用与外界交道, 不相信现代科技。比如不相信西医,在他身上,可以看到一个森林中生活的人会发生各种奇迹,森林像神一样护佑他,断腿可治,蛇咬可治。

我跟他在厨房说话时,他的身边就有泡的药酒。他倒出一杯来要我喝,他说,泡的是何首乌、大麻根、桃根。我说,这森林里有那么多养生的好草药,你为什么不多泡几味药呢?他摇头说,药酒不要泡多,我就这三味药,足够了。另两味我知道,但桃根有什么作用?他说是消炎解毒的。这药酒治胃病,养生,还防过敏。你两大口喝下去,再吃蜂蛹吃蝉,就不会蛋白质过敏了。这酒喝了不掉头发,还生发。他说,你喝点试试,胃病喝下去就不疼了。我抿了一口,我不会喝酒。这酒味道不错,有点苦,也带点甜。他给我说,泡药酒千万不要泡多味药,两三样就行了。药分君臣使佐,多了就互相抵消了。

我说不喝酒的人治胃病用什么药?他说大龙胆草,他自己有栽。他回忆说,有一年他回家,见媳妇胃疼,说天天在医院打吊针,花了八九百元,还是疼,饭也吃不下。他就说,你莫怕,我找药。他就去了野外,找到了大龙胆草,切了煎水给她喝,加点他带回去的野蜂蜜,一个小时胃就不疼了。再继续喝,胃病就好了,至今没有犯过。

四

冬天,这个管护站因海拔高,雪下得很大,有时候达七八十厘米深,凌有老长。在下雪之前,天气会奇冷,他就开始囤积粮食、蔬菜、酒。柴火早就备下了。到了下雪,这里就与世隔绝了,就是他一个人的世界,还有一群畜禽,还有一群猴子。

除了巡山,就无事可干了,他就做蜂箱,劈柴,在火塘上用豆子煮煮粥,喂畜禽,还给猴子投食。这森林里下雪的景色不知有多美,真正是林海雪原,玉树琼枝。有一个火塘,屋子里暖融融的。人在这里,一年四季真的很幸福开心,也没有与别人争执的事,不去求什么,喝上一杯酒,什么都忘记了,什么都满足了。世界不欠你的,你也不欠世界的。老孙的话很朴实,但是森林让他悟透了生活,悟透了世界。在森林中的人,活得很宽阔、很敞亮、很惬意。

“你说一个人孤不孤独?肯定孤独难受,但孤独的时候我就去山上转转,看看那些树,长得多好啊,还有到处的鸟叫,心里也就没什么难过的了。”他说,他的管护站前后都是他栽的树,一到天亮,树林里就响起急雨般的鸟叫声唤醒他,各种各样的鸟,不同的叫法,长的短的,高亢的婉转的,就是他的伴。他对这里的一草一木、一山一水都熟悉了,有了很深的感情。日子久了,也没什么孤独不孤独的,感觉人可以这样,人本来就应该这样,森林里是最好的生活方式。

孙应祥还是个疯狂的栽树人,可以想见,46000棵树栽下去要耗费多少时间。在森林中,他栽树也是一种打发漫长寂寞的方式,但他无意中给森林又增加了一大片绿色。他说,在山上有許多古茶树,有上千年的历史了,排列整齐,不像是自然生长的,一定是前人在这山里有意栽种的。这些茶树有一两米粗,说不定有两千年了。那么孙应祥就是另一个前人,在若干年以后,人们会说起这片原始森林中谁人栽种的篦子杉,人们会记得这是一个叫孙应祥的护林员在这儿栽下的。

孙应祥实话实说,他说,刚开始,局里鼓励大家栽树,免费发给树苗,有一部分树苗孙应祥自己购买,当时没有产权一说。天保工程才开始,也没有全面禁伐,反正在荒地上种,长大后自己的树可以自己伐。于是他不仅自己种树,还动员老婆女儿来上山帮忙,有树苗抚育费,包括化肥,一年一亩补助160元,树下种苞谷,林下经济也有了。但两三年后,树高了,就不种苞谷了。他是实实在在地栽的,有的护林员没有栽树,报假的,把这160元的化肥钱和抚育费给吃掉了,连树皮都没有见着。

十多年,这些树都成才了。但天保工程,珠江上游不再砍伐树木,这些树就等于是归了公。我问他,这对你是一大笔收入啊!他算了算这树林至少几百万元。他说,应该公家给他补偿,但,这事现在没影儿,归公就归公吧,只当为咱们云南的绿色生态作了贡献。

讲到他这些年来的感受,他说不出,只是说,刚来的时候,周围的树才胳膊那么粗,现在近一米粗了,这几万亩森林,看着它长大,就像自己的孩子一样,真的有了感情。他说,这儿雨水好,树肯长,不要栽那么多,只要管得好,森林都会长得旺盛。

我们离开孙应祥的秃杉箐时,天色向晚,而雨还在不停地下,路上传来有泥石流垮塌的声音。

这里是珠江源头,珠江有这么好的水,孕育了珠三角经济和文化的发达,这片美丽的十万亩原始森林必须死守,因为是珠江水源地。这句话是我说的,老孙说不上来。但他一个人,在这片人迹罕至的老林里守了十五年。如果不是我们写下他的名字,他就在这片森林中默默消失了。往大处说他是中国最伟大的护林员,往小处说他是一个卑微知足的人,只想把自己平凡的生活过好。他把日子过好了,他就变成了传奇。

我们离开时羊们又沿原路回来了,挡住了我们的车,孙应祥的老婆挥动羊鞭吆喝着羊,羊们受到了惊吓,纷纷让路,挤挤攘攘地往羊圈里奔去。这里是羊的家,也是孙应祥的家。一个人与一座山、一片森林融為一体了。我们是匆匆的过客,来了,走了,而孙应祥还将在这儿待着,待很久。森林是人类最初也是最古老的乡愁,可谁愿意重返森林,被这种远古的乡愁折磨,成为孤兽?孙应祥,让我们遥遥祝福他,让这片森林保佑他,让他越活越开心。

责任编辑 丁莉娅