题型微专题在复习中的实践研究

——以种子为例

安徽

细胞代谢是人教版教材必修1中的核心概念,教师在高三教学后期往往会对其进行专题复习。为了分散难点,教师可将大专题分成若干个微专题。例如,细胞代谢专题可以划分为物质出入细胞的方式、酶与ATP、细胞呼吸与光合作用和种子的专题。在微专题的划分方面,教师可依据教材和《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称《考试大纲》)的顺序,引导学生构建思维导图,强化核心概念。微专题的复习可借助学案的形式,内容上先指出《考试大纲》中的考点和重点,梳理核心概念,建立核心概念之间的联系,点拨核心知识,对高考题或模拟题进行题型强化训练。

1.分析《考试大纲》

《考试大纲》将细胞代谢的内容划分为物质出入细胞的方式、酶在代谢中的作用、ATP在能量代谢中的作用、光合作用的基本过程、影响光合作用速率的环境因素、细胞呼吸,共6项内容,且全部为Ⅱ级要求。

2.复习策略

复习物质出入细胞的方式可通过建立概念模型,将胞吞、胞吐,主动运输,被动运输(自由扩散、协助扩散)有层次地构建起来,再建立运输速率与膜内外浓度差的数学模型,并用典型例题强化核心知识点,例如,2014年北京卷第3题、2014年安徽卷第2题。物质出入细胞后进行了各种化学反应,这些化学反应统称为细胞代谢,细胞代谢往往离不开酶和ATP。

在酶的复习过程中,教师可将酶的发现史、酶的本质、酶的作用及其作用机制、酶的特性(高效性、专一性、作用条件温和)、酶的应用梳理起来,并将酶活性的测定方法讲透(参考2016年全国卷Ⅰ第3题),“唤醒”学生对自变量、因变量、无关变量的确定方法,探究实验遵循的原则和大体步骤。ATP的复习过程中,教师应梳理ATP的结构、含量、转化(ATP的供能机制是生物界的统一性)、来源,吸能反应和放能反应,并让学生弄清ATP的结构,为理解PCR中dNTP做原料奠定基础(参考2016年全国卷Ⅰ第29题)。从ATP的来源切入到光合作用和细胞呼吸的复习。细胞呼吸由宏观探究酵母菌呼吸方式引出细胞呼吸的类型及反应方程式的书写;通过对反应方程式的观察引导学生关注细胞呼吸对于实验器皿内气压变化的影响,加入液滴移动的例题,以及细胞呼吸与环境中氧气浓度变化曲线的解读。细胞呼吸过程的发现要加入科学史的内容,例如,人教版教材必修1 第96页第2题。光合作用的复习可从光合作用的反应方程式入手,提问科学史相关知识,回顾光合速率的表示方法、测定方法、影响因素及曲线的绘制,及曲线中点的含义和点的移动问题。光合作用的过程、场所,绿叶中色素的提取和分离实验则可以用提问的方式进行回顾。总而言之,教师应力求让概念层次化、过程化,让学生明确考点的同时熟悉题型。下面笔者以种子相关试题为例来展示题型微专题复习的思路。

3.种子微专题的复习

3.1 种子的类型和结构

①按有机物的含量来划分:淀粉种子(如水稻、小麦种子);油料种子(如花生、油菜种子);豆类种子(如大豆)含蛋白质较多。

②按结构来划分:单子叶种子和双子叶种子。

3.2 种子萌发的物质变化

3.2.1 种子萌发过程中水分的变化

种子的吸水过程分为三个阶段:第一阶段主要是吸胀吸水阶段,即靠淀粉、蛋白质、纤维素等亲水物质吸水;第二阶段为吸水的暂停阶段;第三阶段中由于胚的发育,胚根的生长,主要是渗透作用吸水。

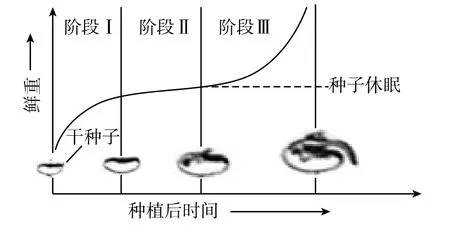

【例1】(2013年,山东卷,第25题节选)大豆种子萌发过程中鲜重的变化曲线如图1:

图1

(1)阶段Ⅰ和Ⅲ大豆种子的鲜重增加明显,阶段Ⅰ中,水进入种子胚细胞的穿(跨)膜运输方式为________。阶段Ⅲ中,种子胚细胞内水的主要存在形式是_______。

【答案】(1)自由扩散 自由水

【分析】此题由大豆种子萌发时水分变化切入,综合考查了水进出细胞的方式为自由扩散,水在代谢旺盛的细胞中存在形式主要为自由水。

3.2.2 种子萌发过程中有机物的变化

有机物的重量变化,例如单子叶种子萌发过程:胚乳以物质分解为主,其重量不断减少。胚乳一方面要满足种子细胞呼吸的消耗,另一方面要将自身营养物质转移到幼苗中。而单子叶种子的胚利用来自胚乳的营养物质,胚的重量不断增加,胚由小变大,胚乳由大变小(参考2012年全国卷Ⅰ第29题)。

双子叶种子萌发过程:胚的子叶以物质分解为主,以满足种子细胞呼吸。子叶的干重减小,幼苗虽然长大,但干重一般是下降(油料种子干重一般先增加后下降,参考2013年全国卷Ⅰ第29题)。

有机物的种类变化过程:种子萌发时,淀粉会被淀粉酶、麦芽糖酶等水解为葡萄糖。脂肪在脂肪酶作用下水解成甘油和脂肪酸,再进一步转化为糖类。蛋白质在蛋白酶作用下分解成短肽,短肽在肽酶作用下完全水解成氨基酸。种子萌发时细胞分裂旺盛,DNA复制、RNA合成、蛋白质合成旺盛。综上所述,种子萌发时有机物的种类增加,且种子储藏的有机大分子水解为小分子。

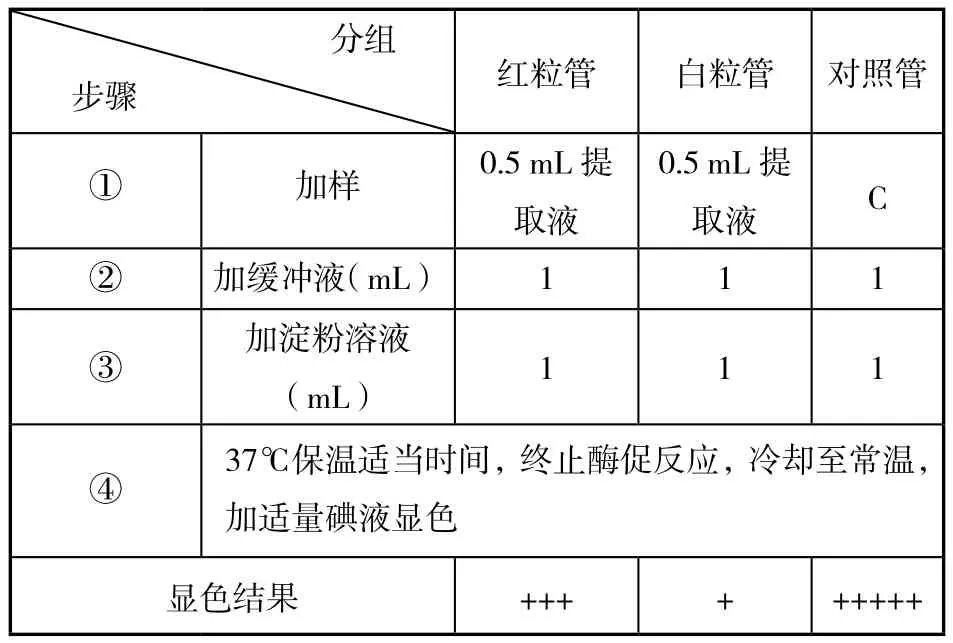

【例2】小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。

(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下表:_

注:“+”数目越多表示蓝色越深

(1)步骤①中加入的 C 是________,步骤②中加缓冲液的目的是_______________。显色结果表明淀粉酶活性较低的品种是________________;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越_________。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应____________。

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

I.红粒管、白粒管各加入相应提取液5 mL→α-淀粉酶失活→如上法实验操作并显色鉴定

Ⅱ.红粒管、白粒管各加入相应提取液5 mL→X处理→如上法实验操作并显色鉴定

X 处理的作用是使_________。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著________(填“深于”或“浅于”)白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

【答案】(1)0.5 mL蒸馏水 控制pH 红粒小麦 低 缩短

(2)β-淀粉酶失活 深于

【分析】该题以小麦种子萌发为情境,考查了淀粉酶活性的测定、淀粉的鉴定。此题分为两部分,第一部分是实验分三组,其中对照管为对照组应加入与种子提取液(含淀粉酶)等量的蒸馏水。加缓冲液的目的是控制酶促反应的pH。由实验结果白粒管蓝色较浅推知其淀粉的剩余量小,白粒种子提取液中淀粉酶活性高。进一步推知淀粉酶活性越高,穗发芽率越高。步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小(相当于底物减少),为保持显色结果不变,反应时间即保温时间应缩短。第二部分是设置对比实验,分别控制变量使其只含有一种淀粉酶。对实验结果的预测进行思考,如果α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因,Ⅰ中α-淀粉酶已失活,则Ⅰ中两管显色结果无明显差异;Ⅱ中α-淀粉酶正常,则Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管。

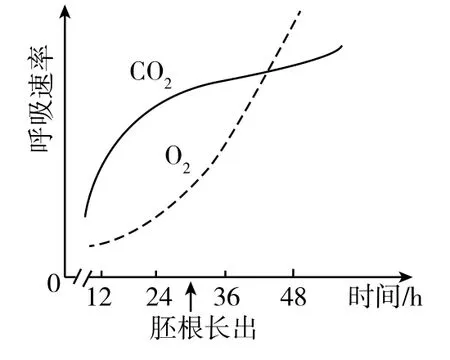

3.2.3 种子萌发过程中呼吸速率和呼吸方式的变化

从种子吸水开始至胚根突破阶段,种子以无氧呼吸为主,这时种子释放的CO2数量大于吸收的O2数量。当胚根长出后,氧的吸收量迅速增大,细胞呼吸以有氧呼吸为主。如果种子播种过深或长期淹水缺氧,则会影响正常的有氧呼吸。

以CO2和O2量的判断呼吸方式(参考2014年海南卷第26题),如图2所示:

图2

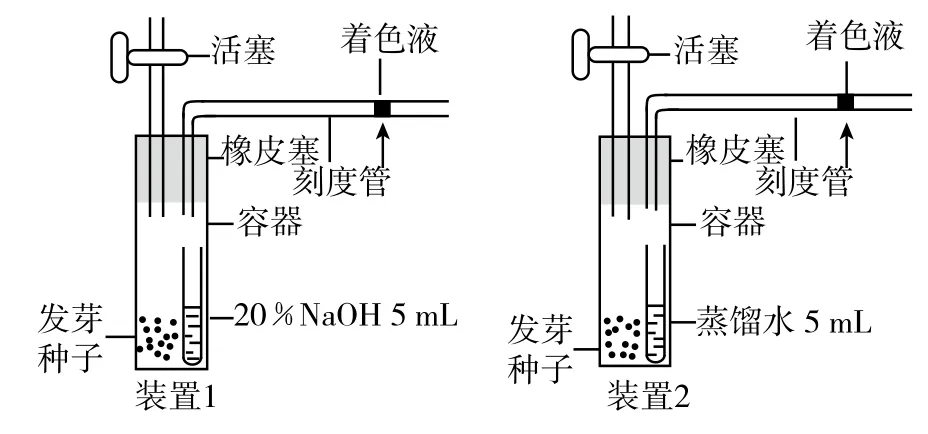

以种子萌发导致液滴移动为背景来探究呼吸方式是有氧呼吸还是无氧呼吸,如图3所示。

图3

通常通过装置1左移的距离测有氧呼吸消耗O2的速率,装置1不移动不进行有氧呼吸;装置2右移的距离测无氧呼吸释放CO2的速率,装置2不移动不进行无氧呼吸。

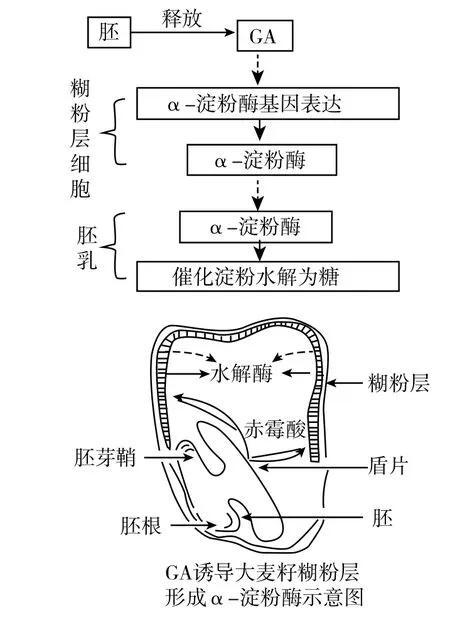

3.2.4 种子萌发与植物激素的关系

种子萌发过程中,多种激素共同发挥调节作用。参与种子萌发的激素主要是赤霉素和脱落酸。脱落酸抑制种子萌发,赤霉素促进种子萌发,二者存在拮抗作用。如图4是赤霉素诱导种子萌发的机制。

图4

如2013年全国卷Ⅱ第29题以大麦种子萌芽产生α-淀粉酶为依托,重点考查了赤霉素在种子萌发过程中的促进作用,综合考查了实验分析能力。

3.3 种子成熟与种子萌发的区别

水分变化,有机物变化,呼吸速率的变化,植物激素含量的变化基本上是相反的(参考2013年安徽卷第3题)。

4.教学反思

题型微专题复习能够明确《考试大纲》中要求的考点是以何种题型出现的,题目通过合理的分类、排序、改编之后呈现,使学生对知识本身及知识之间的联系、与生产实际的联系的认识更深刻,更易在未知的情境中去判断题型、考点,并实现对学生科学素养、探究能力的培养。难点在于教师自己的知识体系是完整的、有层次的,还要搜集、改编大量的试题,因此,工作量较大,可分工合作。