小剂量rt-PA与尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的分析

王蓥梅

(辽宁省朝阳市建平县医院,辽宁 朝阳 122400)

脑梗死是中老年常见疾病,其发生率呈逐渐升高的趋势,且逐渐的年轻化[1]。急性脑梗死具有较高的发生率与病死率,临床主要是通过静脉溶栓的方式为患者实施治疗,但是不同的治疗药物,其治疗的疗效和安全性存在一定的差异性[2]。本文主要对急性脑梗死患者接受小剂量rt-PA(与尿激酶静脉溶栓治疗的价值作分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取急性脑梗死患者100例,时间为2016年1月至2017年1月,其均接受静脉溶栓治疗,根据其治疗方案的差异分组,50例为一组。实验组中,男女之比为23∶27,年龄均值为(65.23±10.23)岁,血糖水平均值为(7.72±2.89)mmol/L,收缩压均值为(147.56±21.03)mm Hg,舒张压均值为(88.63±12.63)mm Hg。对照组中,男女之比为22∶28,年龄均值为(65.30±10.03)岁,血糖水平均值为(7.96±2.72)mmol/L,收缩压均值为(147.63±21.12)mm Hg,舒张压均值为(88.57±12.55)mm Hg。本次研究已通过伦理委员会的批准,两组急性脑梗死患者进行基本资料的对比,之间差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法。实验组:为患者实施小剂量rt-PA静脉溶栓治疗,用药剂量为0.6 mg/kg,其中10%在初始1 min内完成静脉推注,余下药物在1 h内进行持续静脉泵入干预。对照组:将100万~150万U尿激酶溶于100 mL 0.9%氯化钠溶液中,以静脉滴注的方式给药,持续用药时间为30 min。两组急性脑梗死患者在完成静脉溶栓治疗24 h后,采用头颅CT来查看患者是否存在脑出血的情况,之后为患者实施每天75 mg的氯吡格雷治疗。实施药物治疗前,对患者的PT(凝血酶原时间)、头颅CT、APTT(部分凝血活酶时间)、Fib(纤维蛋白)、国际标准化比值INR、肝肾功能、血糖、血常规等情况进行检查。

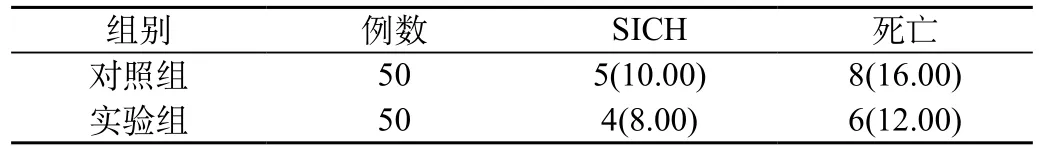

1.3 观察指标:对两组急性脑梗死患者治疗前、治疗7 d后NIHSS(脑卒中量表,评价患者的神经功能缺损情况)评分、mRS评分进行观察分析,同时对比两组治疗后SICH(症状性颅内出血)、死亡情况的差异性。

1.4 统计学方法:数据均严格录入SPSS22.00软件进行统计学处理,SICH、死亡概率等计数资料采用χ2检验,NIHSS评分、mRS评分等计量资料采用t检验。P<0.05时,统计学有意义。

2 结 果

2.1 NIHSS评分、mRS评分:两组治疗后的NIHSS评分明显低于治疗前(P<0.05),两组之间差异无统计学意义(P>0.05);同时两组治疗后的mRS评分相比,无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组NIHSS评分、mRS评分对比(分,±s)

表1 两组NIHSS评分、mRS评分对比(分,±s)

组别 例数 治疗前NIHSS评分 治疗后NIHSS评分 mRS实验组 50 14.36±5.56 10.36±4.11 2.41±1.60对照组 50 14.85±6.12 10.52±3.89 2.46±1.58

2.2 SICH、死亡:实验组SICH概率以及病死率均与对照组相比,差异较小(P>0.05)。见表2。

表2 两组SICH、死亡情况对比[n(%)]

3 讨 论

急性脑梗死患者,其主要的并发症为眩晕、头痛、呕吐等,严重者会出现半身不遂或死亡的情况。急性脑梗死在老年人群中有着较高的发生率,而多数老年患者同时存在糖尿病、高血压、冠心病等慢性疾病,使得其疾病较为复杂[3]。急性脑梗死患者的疾病进展较快,应及时为患者实施有效的治疗干预,从而对其治疗的效果以及生命安全进行保证。

静脉溶栓是治疗急性脑梗死的主要方法,其中最为常用的药物为尿激酶和rt-PA,rt-PA是一种糖蛋白,其能够较好对纤溶酶原进行激活,使得其向纤溶酶进行转变[4]。Rt-PA与纤维蛋白之间有效较高的亲和性,能够有效促进血块的溶解,使得患者病变区域的相关循环速度可以加快,且对人体凝血系统产生的作用较轻,患者出现出血的概率较小。尿激酶是酶蛋白的一种,其主要是在肾组织中培养或尿液中分离,其可以直接在内源性纤维蛋白系统中进行作用,促进纤溶酶原的裂解,使之向纤溶酶进行转变,较好降解纤维蛋白凝块,更好发挥溶栓的作用,疗效显著[5]。

出血是溶栓治疗药物的主要并发症,特别是脑出血,有着较高的危险性。SICH经影像学显示,有着较为明显的占位效应,其主要发生在梗死灶内。患者经溶栓治疗后,其发生的颅内出血可以分为大块出血灶和外渗性出血,其中外渗性出血灶患者,在其缺血灶周围存在瘀点状出血灶以及渗出性出血灶,在组织间隙内存在红细胞,神经细胞坏死,血管壁结构破坏。大块出血灶,其周围组织存在水肿和充血改变的情况。小瘀点状出血有时是患者溶栓后出现早期再灌注的一种标志,可能对患者的预后进行改善,其主要在已经梗死的脑组织中存在,不会明显导致患者的脑细胞功能出现恶化的情况[6]。但是症状性脑出血可能是迟发性再灌注,其出血量较大,病情凶险,会增加患者梗死的面积,使得急性脑出血患者出现不良的后果,因此,本文仅研究了患者的症状性颅内出血。

本文研究结果显示,两组急性脑梗死患者治疗后的NIHSS评分明显低于治疗前,两组之间差异无统计学意义;两组治疗后的mRS评分、SICH概率以及病死率相比,差异较小。

综上所述,小剂量rt-PA与尿激酶在急性脑梗死患者治疗中应用,均可取得较好的效果,且其安全性相比,无明显的差异,表明这两种静脉溶栓药物的应用,均具有一定的价值。