“满意度”与可持续发展评价研究进展

石龙宇,许 通,,,高莉洁,*, 向雪琴,

1 中国科学院城市环境研究所 城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 厦门市城市代谢重点实验室, 厦门 361021

可持续发展是全人类共同追求并且不断探索完善的一种社会经济发展模式。1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中首次提出了可持续发展的定义:既满足当代人的需求又不对后代人满足其需求能力构成危害的发展(Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs)[1]。此后,世界各国研究机构和学者针对如何评价城市与区域可持续发展水平,提出了大量的分析方法、评价指标和研究框架[2]。可持续发展评价指标集中在社会、经济、人口、资源及环境五个方面,评价结果可为城市与区域规划、建设和管理提供决策支撑[3]。

在众多的可持续发展评价方法和评价指标当中,“满意度”作为一种综合评价方法,是有效的城市与区域可持续发展水平判定工具之一。1991年,赵景柱首次提出将“满意度”作为城市与区域可持续发展水平的评价指标[4],认为可持续发展需要公众普遍的、积极的参与,否则难以实现[5];强调在城市与区域规划和管理过程中,要着重分析人们对具体指标实际结果的感受和满意程度[6]。2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》中提到年度评价按照《绿色发展指标体系》实施,将各地区公众满意程度的变化趋势和动态进展作为各地区的绿色发展指数之一。2017年2月,国家主席习近平指出,城市规划建设做得好不好,最终要用人民群众“满意度”来衡量,将满意度上升为城市规划的评价准则。可见,生态文明背景下新的城市可持续发展需要能为民众提供可持续的福利。福利是指城市中的收入和财富给人们带来的效用,是人们通过消费、享受闲暇和公共参与等方式使自己的需求得到满足的一个度量,它是人们主观对客观的感受、反应和评价。考察人们对可持续发展的满意度是生态文明背景下城市与区域可持续发展评价的新标准,以此为基础得到的评价结果不仅能为政策制定者提供有关发展现状的客观数据,还能为发展方向提供参考,对可持续发展具有现实的指导意义[6]。

本研究分析了满意度在城市与区域可持续发展评价中应用的发展历程、存在问题及研究展望,以期完善可持续发展评价的理论和方法体系。

1 “满意度”在城市与区域可持续发展评价中应用的发展历程

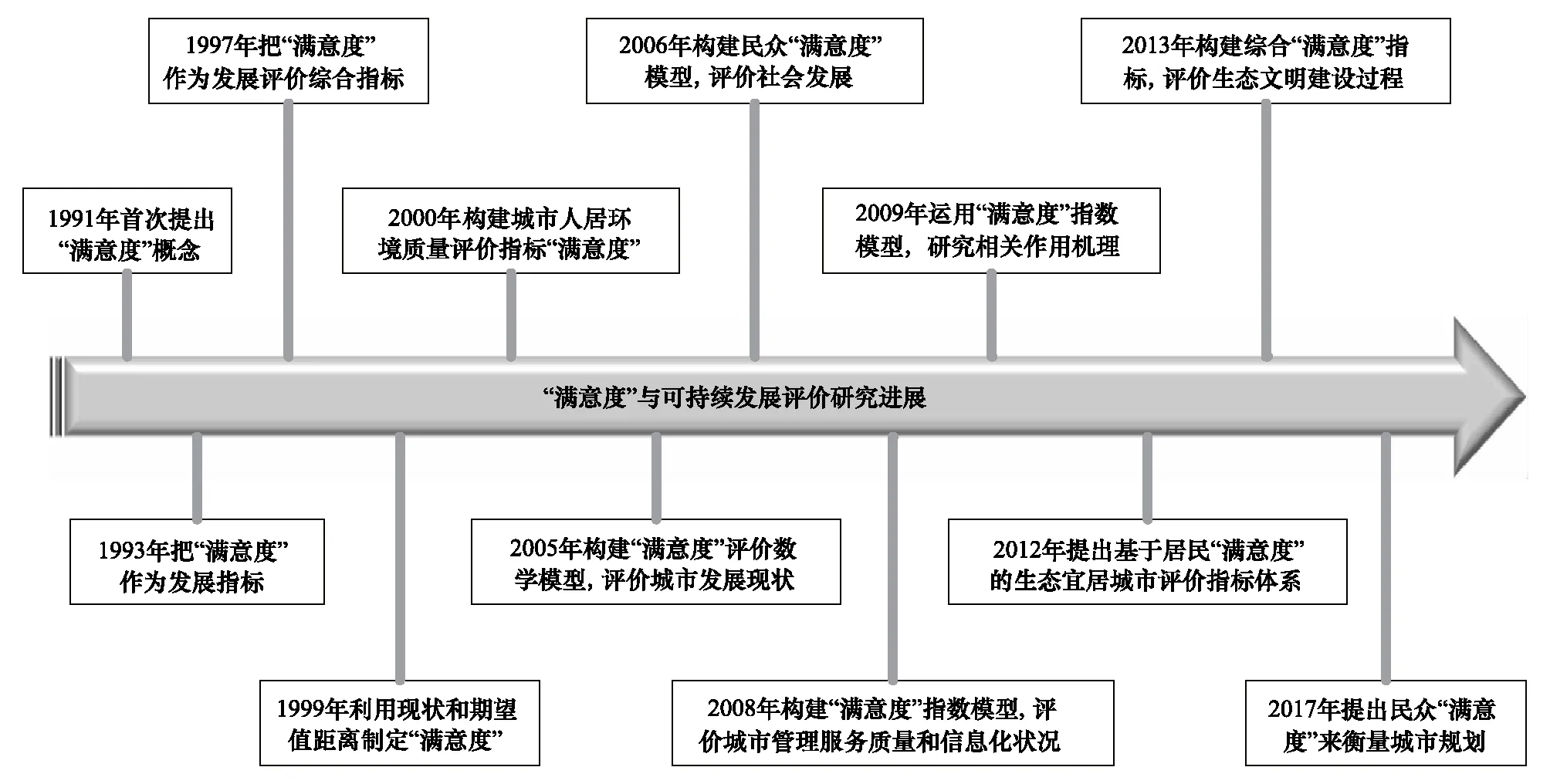

20世纪90年代以来,城市与区域可持续发展评价研究取得巨大发展(图1),已形成较为成熟的理论和方法体系[7]。传统的城市与区域可持续发展评价多采用客观指标描述,较少考虑人民群众的主观心理感受。评价工作不仅要分析构成指标体系的每一个指标实际结果本身的情况,还要分析人们对每一个具体指标实际结果的感受和满意度[6]。可持续发展评价不仅需要关注城市这一复合生态系统各个要素的发展情况,更要反映或体现出在城市可持续发展进程中人们对其所处城市的总体感受或满意度,从中发现不足和问题,进而不断完善城市的建设与发展。

对满意度的研究始于制造业,主要是指从顾客和社会经济学角度考量顾客对产品质量和服务质量是否满意。从区域可持续发展角度出发,赵景柱指出,可持续发展是要满足所有人的基本需求,基于社会-经济-自然复合生态系统的可持续发展指标体系评价是包括物质、精神、社会和心理因素等方面的测度指标有机结合形成的综合体[4]。既包括生态环境、文化教育、基础设施等标准,又包括社会秩序、人际关系、生活情趣等心理感受,具有一定的复杂性和不可度量性,所以使用的方法和手段与一般评价不同,这亦是引入满意度评价的初衷[8- 9]。

国外学者对满意度进行了大量的研究。1992年,Bardo对社区居民满意度的结构进行研究,并将其分为通常或一般领域的社区居民满意度和具体领域的社区居民满意度[10]。除了对社区居民满意度、生活满意度进行调查研究外,美国在20世纪90年代尝试通过市民满意度调查来评价地方政府的绩效管理。Martínez等研究居民对公共产品和政府服务的满意度发现,越富有的人满意度越高,而越贫穷的人满意度越低[11]。Vykoukalová等使用评价调查方法就布尔诺市市民对城市的满意度以及对生活的满意度进行研究,发现停车设备和环境因素是影响市民满意度的关键因素[12]。Wang等对生活在城市不同空间区域的居民的生活满意度进行实证研究,发现城区和郊区的居民对生活满意度有很大差异,城区居民的生活满意度较高[13]。Portero等提出居民的心理健康基于居住的条件,居民的生活满意度取决于居住满意度,居住满意度又取决于住宅内部和外部的条件[14]。Yung等通过调查老人对旧城区公园的规划和设计的满意度,指出相关部门在规划设计时要多考虑人的参与度,为如何提高居民的生活满意度提供了参考[15]。

我国学者在满意度对城市可持续发展水平评价上主要还是引用顾客满意度理论,城市可持续发展要以其最终用户——人的满意为目标。尤建新等认为,应将公众作为城市管理部门的顾客,“公众满意”是现代城市管理的价值取向,从而导出了以公众满意为导向的城市管理模式[16]。蔡立辉提出,根据公众的需要提供公共服务与公共产品,再根据公众对公共服务与公共产品的满足程度来评估政府管理绩效,从而确定政府管理对公众负责,提高服务质量的公共责任机制与运行机制[17]。社会学者曾就社会满意度的概念和结构进行专门探讨,将其较为笼统的定义为社区居民对社区生活条件、人际关系等客观方面的主观评价[18- 19]。王春枝等认为满意度是通过测量被调查者对调查项目各个方面的期望、感受和抱怨等态度变量,并通过一定的计量方法,得出对调查项目的综合评价指数[20]。郑春东等将居民满意度纳入生态宜居城市评价中,提出了基于居民满意度的生态宜居城市评价指标体系,为城市建设做出正确的指导[21]。

图1 “满意度”与可持续发展评价发展过程Fig.1 Study progress on the satisfaction degree and evaluation of sustainable development

2 基于“满意度”的城市与区域可持续发展评价对象

从研究对象发展历程的角度,基于“满意度”的城市与区域可持续发展评价可以分为城市发展、居住需求和城市管理3个阶段。

在20世纪末,基于满意度的城市与区域可持续发展评价主要关注城市发展。海热提·涂尔逊将满意度作为城市可持续发展评价指标体系目标层的综合指标,以衡量城市发展的持续度、协调度和水平[22]。王大生以社会“满意度”(社会准则的共识能力)作为持续发展指标体系之一,进而比较不同地区的持续发展能力和水平[23]。刘渝琳通过使用现状值与期望值的距离来制定可持续发展的满意度,对城市可持续发展进行定量分析[24]。杜慧滨等基于“满意度”评价原理构建的满意度评价数学模型,将城市作为一个完整系统,对城市可持续发展满意度进行了测量[25]。刘岚芳在社会发展评价系统基础上构建了民众满意度测评模型,对社会发展进行科学评价[26]。

进入2000年以后,研究者们逐渐开始关注居民的实际居住需求,在对人居环境满意度方面进行了深入探索。陈浮采用调查问卷法得到城市人居环境质量评价指标体系的满意度[27];宋冰以问卷法和主要影响因子分析法完成城市人居环境可持续发展水平满意度测评[28];湛东升等基于因子分析与结构模型,探讨转型期北京市居民居住满意度感知因素及其与居住流动性意向相互关系[29];韩璐等以满意度理论为基础,构建了居民住宅满意度评价指标体系,运用模糊综合评价对武汉市居民的住宅满意度进行测评[30];陈轶等以南京市6个典型农民集中居住区为研究对象,运用模糊评价法进行居民满意度调查分析,建立了包含就业状况、住房状况、居住环境、社区生活、经济情况、地理位置和配套设施7个方面27个因子的满意度评价指标体系,对农民集中居住区居民满意度进行了研究[31]。

近年来,满意度在城市管理方面得到广泛应用。2004年Ryzin等采用美国顾客满意度模型(ACSI)模型对纽约的城市管理中市民满意度进行了实证研究,填补了顾客满意度模型在城市管理领域的研究空白[32]。尤建新等提出将“顾客满意”理念引入城市管理[33]。俞兵和严红萍从顾客和社会经济学角度,采用多等式计量经济学模型来评价经济运行质量的经济指标[34]。有学者通过构建满意度指数模型评价城市管理服务质量和城市管理信息化状况,对城市管理公众满意的作用机理进行了研究[35-37]。在对武汉市及其周边小城市、小城镇的城市规模、公共服务满意度和主观幸福感的研究中发现,小城市居民主观幸福感最强,社会信心、家庭气氛、收入满意度、人际交往满意度较高[38]。从反映城市规模的面积和人口来看,环渤海地区43个地级市的城市面积对主观评价的影响显著为负,说明随着城市规模的扩张,居民对城市居住环境的评价下降[39]。赵景柱提出构建综合满意度指标评价生态文明建设,完善城市管理机制的理论体系[6,40]。

3 基于“满意度”的城市与区域可持续发展评价方法

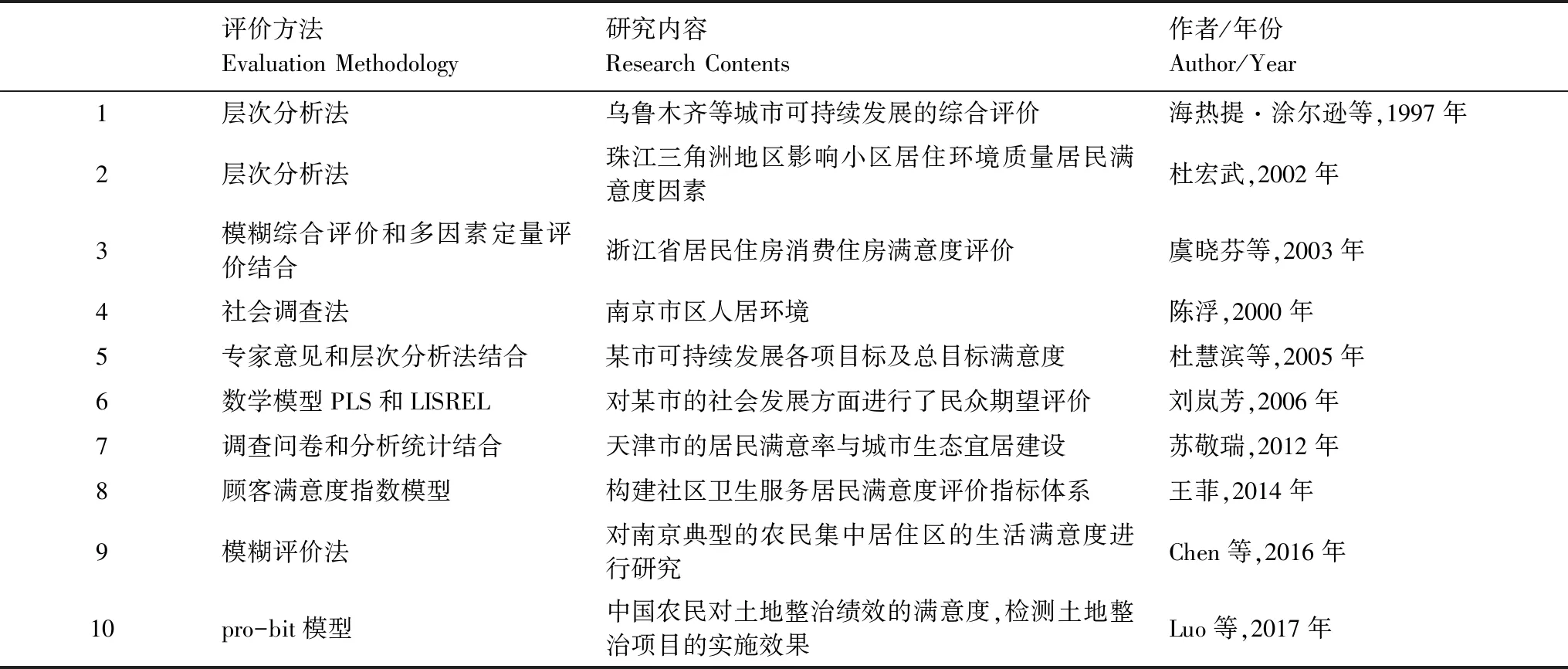

从研究方法的角度,基于“满意度”的城市与区域可持续发展评价主要包括层次分析法、社会调查统计法和模型算法等方法(表1)。

20世纪末,满意度与城市可持续发展评价是通过层次分析法等专家经验及对各属性的重视程度来考察。海热提·涂尔逊等认为满意度是指城市发展对其社会、经济、环境子系统的持续度、协调度和发展水平的满意程度,同时也反映了城市发展满足其社会经济活动和居民生活需要的程度[22],并以层次分析结果为综合评判依据,对乌鲁木齐等城市可持续发展进行综合评价。刘渝琳认为可持续发展的满意值是期望最大发展的程度,通过构建目标层、准则层和指标层,以层次分析法和主成分分析法的结果为综合评判依据,对重庆市可持续发展各项指标进行综合评价[24]。滕海文等通过引入多准则模糊神经理论,对城市可持续发展的满意度进行综合评价[41]。虞晓芬等以层次分析法来确定各因素的相对权重,运用模糊综合评价和多因素定量评价相结合的方法对浙江住房满意度进行了调查研究[42]。

2000年以后,基于“满意度”的城市可持续发展评价逐渐使用社会调查统计法对居民满意度进行考察,如使用建筑质量等与人居环境相关的56个因素作为调查与评价因子,用社会调查统计法对城区代表居住地域(南京市区)进行综合评价[9]。杜慧滨等设置指标满意度,综合专家和当地政府职能部门官员的意见,并运用层次分析法来评价某市的发展现状[25]。一些研究借鉴“顾客满意度”模型理论,基于调查问卷对社会发展的民众满意度进行测评,选取数学模型算法如PLS(Partial Least Square)方法、LISREL(Linear Structural Relationships)等分析理论模型中变量的因果关系,对市区的社会发展进行了民众期望评价[26]。对天津市居民满意率与城市生态宜居建设的客观水平之间的关系的研究,采用了将生态指标和宜居指标有机结合,建立居民满意度的生态宜居城市评价体系的方法,最终使用调查问卷方式以及统计学的方法得到评价结果[43]。杜宏武对珠江三角洲地区16个商品房小区进行了居民问卷调查,在多元统计的基础上,进一步根据层次分析法确定了三级指标对二级指标的权重[44]。

近年来,基于“满意度”的城市与区域可持续发展评价开始引入一些模型算法。Chen等通过模糊评价法对南京市六个典型的农民集中居住区的居民的生活满意度进行研究[45]。Luo等通过pro-bit模型调查分析农民对土地整治绩效的满意度,以此来检测土地整治项目的实施效果[46]。王菲等将ACSI模型引入社区卫生服务居民满意度评价中,结合社区卫生服务实际情况修订ACSI模型,并采用演绎分析法对各维度指标进行相应细化,构建社区卫生服务居民满意度评价指标体系[47]。

表1 基于“满意度”的城市可持续发展水平评价方法

赵景柱[6]认为可持续发展评价和生态文明评价在本质上是一致的。可根据生态文明建设评价框架提出相应的城市可持续发展评价框架。该评价框架主要用函数来表征城市可持续发展的综合满意度,设F(X(t),P(t))为时间t的综合满意度,见式(1)。

(1)

式中,fi(xi(t))是人们对Xi(t)(i=1, 2, …, n)的满意程度,它满足0≤fi(xi(t)) ≤1(i=1, 2, …,n),fi(xi(t))=0表示对这一指标最不满意,fi(xi(t))=1表示对这一指标最满意;以此得到满意程度向量F(t)=(f1(Xi(t),f2(Xi(t),…,fn(Xn(t)),其中每一个分量表征的是城市可持续发展过程中人们对相应指标的满意情况;P(t)是指标体系在时间t的赋权向量,即P(t)=(p1(t),p2(t),…,pn(t)),式中,pi(t)表示第i个指标在时间t在指标体系中的权重。对公式(1)进行分析可知,0≤F(x(t),P(t))≤1,其中,F(x(t),P(t))=0表示从总体上最不满意的情况,F(x(t),P(t))=1表示从总体上最满意的情况。

4 研究展望

迄今,基于“满意度”的城市可持续发展指标体系的总体判定研究还未系统化。有学者认为,仅仅从公众满意度的角度来评价发展的可持续性,相较于以实际达到可持续发展为评判标准而言过于主观[48]。目前,针对城市可持续发展评价的权重判断,已从独立的主观法与客观法逐渐演变到了主客观综合赋权及交互式赋权的新模式,而对于指标体系的总体判定则更需要从城市可持续发展的核心内涵出发,提高城市可持续发展能力的同时,最终要用人民群众满意度来衡量。生态文明建设需要公众积极参与,只有全社会公众积极参与才能使生态文明建设的目标得以实现[4]。通过主观结合的方法,一方面能够最大限度地考虑居民对于城市可持续发展的要求和他们最关心的问题,以问题为导向,强调公众参与,为政府提出解决城市发展问题的综合方案,制定可持续发展相关规划与策略提供参考依据;另一方面,充分利用客观信息切实评价城市的可持续发展能力,减少人为主观因素对指标评价结果的影响,有助于科学的引导城市可持续发展转型。

同时,基于“满意度”的城市可持续发展评价指标体系构建、指标权重以及评价指标总体判定是一个整体,需要进行不断的动态完善和分析。因此,需要在可持续发展物理层面指标分析的基础上,分门别类地针对具体指标进行满意度评价,并构建与之相适应的指标动态监测体系,健全完善适应生态文明背景下的城市可持续发展体制机制,建立完备的监测平台以及配套的管理体系、考核激励体制机制等,进而不断提高城市可持续发展水平。

实质上,城市与区域可持续发展评价的目的是评估生活在当地的人们对所处环境的满意度,而不是生活在外地的人们对该环境的感受。我们在未来的城市与区域可持续发展评价过程中,应当始终遵循这样的思路。