绿色宣城:打造法治生态的绿水青山

本社记者 王健

水是眼波横,山是眉峰聚。春天的安徽省宣城市旌德县,群山、古道、河流、花海,构成一幅幅美不胜收的画卷。

远眺,山峦起伏,云雾缭绕,秀美如画,一排排白墙黑瓦的徽派建筑尽收眼底,真是青山粉墙黛瓦,妙不可言。近观,水清、河畅、岸绿、人美,俨然一座“世外桃源”。

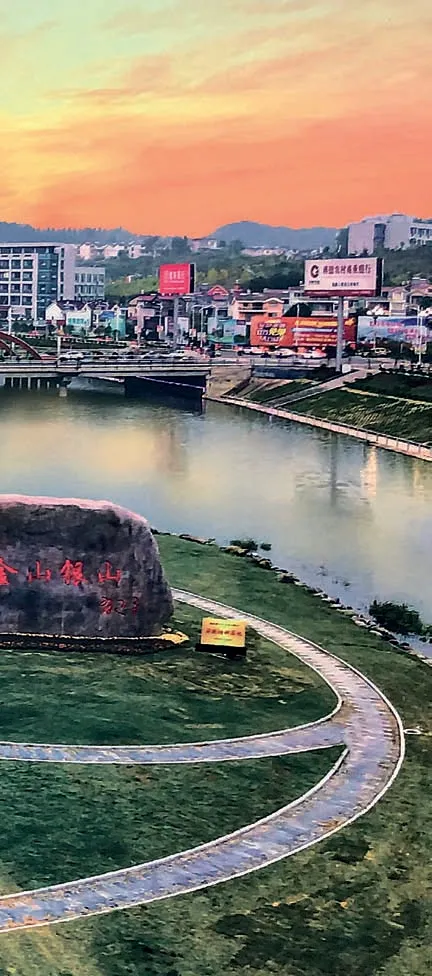

徽水河江心洲上的蜗牛慢城标志后面竖立着一块巨石,正面镌刻10个红色大字:绿水青山就是金山银山。旌德人自豪地说,这里是全国第一批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调“绿水青山就是金山银山”,党的十九大更是将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写进了报告。在习近平生态文明思想的指引下,近年来,宣城市各级党组织和广大党员干部自觉践行“绿水青山就是金山银山”理念,护美绿水青山,做大金山银山,推动宣城大地发生了翻天覆地的变化,书写了生态文明建设精彩篇章。

凝聚共识 自觉践行“两山”理论

宣城是一座有着70万年人类活动史、2100多年建城史的历史文化名城,因出产文房四宝之一的宣纸而享誉中外。

“相看两不厌,只有敬亭山。”从诗仙李白的赞美中足见宣城自然风光之秀丽。今日的宣城,依然随处可见美丽富饶,却鲜有人了解,为了这方山清水秀的土地,宣城人付出了怎样的代价。

历史上的宣城因为污染问题,吃尽了苦头。宣城是宣纸的发源地,宣纸的生产地又多集中在泾县,这里曾经小造纸厂密集,宣纸加工会产生大量的黑液,造纸厂排出大量污水,但是污水处理的环保设施却没跟上,因为环保问题,这里曾经数次被安徽省政府点名。

宣城市不得不壮士断腕痛下决心。先是关停了一大批“小造纸”,然后,对保留的中国宣纸股份有限公司等造纸企业的废水处理设施升级改造,从设计方案审核环节开始进行严格把关,施工过程全程跟进、监督指导。

琉璃瓦生产企业作为宣城市广德县的传统产业,曾为该县的经济发展作出过突出贡献,但是同时也存在着布局分散、能耗高、环保设施落后等问题。在要经济发展还是要环境保护的问题上,广德人一度徘徊迷茫。

2016年,此问题被安徽省环保督查组列入督查范围。这让广德县委县政府下铁心、出重拳,将琉璃瓦企业整治作为重点环境问题予以推进。

通过组织专家对各个琉璃瓦生产企业进行把脉问诊,广德县最终对38家琉璃瓦企业关闭24家,整改提升14家。这14家企业整改完成后,组织专家和相关部门开展联合验收,合格才能投产。

泾县的小造纸厂治理和广德县的琉璃瓦行业集中整治行动,只是宣城市近年来淘汰落后产能、加强生态环境保护工作的一个缩影。

截至2018年年底,宣城全市共排查散乱污企业877家,其中整顿规范各类散乱污企业166家,累计淘汰关闭小造纸、小化工、小砖瓦、小煤矿等711家。

“宁可损失一点GDP,也决不能破坏我们的绿水青山。”宣城市委书记陶方启说,良好的生态环境是宣城发展的基础,要牢牢守住这个底线。先污染后治理,注重末端治理的环保老路,宣城现在走不通也走不起。

他说,“老天爷”为宣城创造了得天独厚的自然条件,同时也由于宣城建市较迟,相对于先发地区环保历史遗留问题较少。但更为重要的是,历届市委、市政府一届接着一届干,始终把建设生态文明、推进绿色发展摆在全局工作的突出位置,坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”这条路,才有了宣城今天的“山好水好空气好”。

宣城人也明白,选择了“绿水青山就是金山银山”,也就意味着选择放弃。仅2018年,宣城全市就否决化工、涉重金属等污染大、风险高的申报项目11个,预计投资额约6.58亿元。虽然从短期利益来看“损失”惨重,但从长远出发换来了绿水青山的良好环境,为做大金山银山奠定了坚实基础。

2018年4月,习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上指出,要正确把握生态环境保护和经济发展的关系,探索协同推进生态优先和绿色发展新路子。以此为起点,在生态立市战略的指引下,宣城走上了一条生态环境保护协同经济社会发展之路。

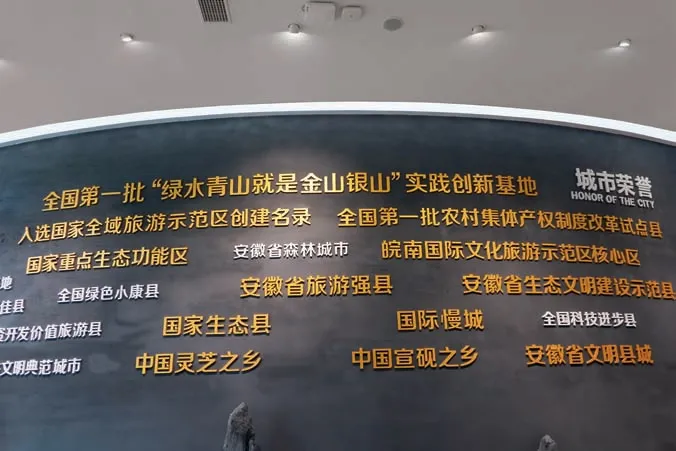

>>旌德县“两山”实践创新基地展示馆中的展墙 闫帅摄

宣城已经用自己的发展实践证实,生态文明与高质量发展之间决不是必然对立的关系。2018年,宣城全市规模以上工业增加值增长11%,高于安徽全省1.7个百分点,居全省第5位。其中宣城市开发区增长12.2%,高于全省、全市增幅。“包括广德的PCB产业、郎溪十字的印染产业等,只要将集中电镀、污水防治等环保措施做在前、做到位,这些产业也能得到很好的发展。”宣城市委副书记、市长张冬云说。

他还在2019年第6期《民主与法制》周刊发表《从美景到愿景:习近平生态文明思想在宣城大地的生动实践》一文,并在今年两会期间作为全国人大代表接受了本社记者的专访,强调“要坚持在发展中保护,在保护中发展”。

“决不能为落后找理由,不能为粗犷发展找条款。”在全市推动长江经济带发展暨生态环境保护工作会议上,张冬云的话铿锵有力。他指出,要把高质量发展建立在绿色生态基础上,建立在新发展理念上,建立在法治原则上,才能行稳致远。

如今,生态环境,已经成为宣城最亮的名片、能叫得响的最大品牌。从市、区县到乡镇、村,各级干部的认识不断提升,老百姓从一个个收到实效的政府决策中,逐渐凝聚起生态优先、绿色发展的共识。

完善制度 有效护航“两山”转化

生态文明建设和生态环境保护是一个长期过程,不能搞运动式突击治理,要用严密的规章制度、严格的执法守护好绿水青山,这是宣城人的信条。

早在2015年年初,宣城就在安徽全省率先成立了以市委书记为主任、市长为第一副主任的市生态文明与环境保护委员会,制定出台了《宣城市生态文明与环境保护委员会成员单位环境保护工作职责》和《宣城市生态文明与环境保护委员会议事规则(试行)》,建立了日常工作机构和议事决策工作制度,构建了环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”的完整责任链条,形成了“党委领导、政府负责、人大政协监督支持、环保统筹、部门协作、全社会参与”的生态环境保护格局。随后各县市区也比照宣城市成立了生态文明与环境保护委员会。

生态文明与环境保护委员会设立的同时,宣城市委、市政府出台了《宣城市生态文明建设目标考核办法》。办法在对各地考核的基础上,把宣城市直相关部门也纳入进来一并考核,严格实行“一年一考核、五年总评价”,严格落实领导干部任期生态环境保护责任,实行“党政同责”“一岗双责”,压实生态环境保护责任,层层传导工作压力,把任务落实落细。

为了使生态文明建设目标落地,宣城市委、市政府先后制定了《宣城市蓝天保卫战2018年实施方案》《宣城市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《宣城市水污染防治总体实施方案》《长江经济带固体废物大排查行动宣城市实施方案》和《宣城市人民政府关于建立固体废物污染防控长效机制的实施意见》,并编制完成了宣城市和7个县市区的《土壤污染治理与修复规划》,形成一套完善的制度体系。

在生态环境保护考核“指挥棒”的作用下,宣城大地初步实现了“青山常在、清水常流、空气常新”。2018年,宣城市PM2.5平均浓度减少到了43微克/立方米,较2017年同比下降14.0%;空气优良天数比例达到86%,较2017年相比提高7.2个百分点;空气质量综合指数稳居安徽全省第2位。2018年,宣城市11个县饮用水水源地水质和水量达标率双双问鼎100%,地下水环境质量稳定达标;经过污染治理和修复后各类区域土壤总体保持在清洁或尚清洁等级,土壤环境质量总体向好。

“两山”理论的核心,是绿水青山与金山银山有机统一、互相转化。除了有一套完善的制度体系,离不开执法机关的有力护航。

>>如今,生态环境已经成为宣城最亮的名片。 左图:闫帅摄 右图:刘瑜摄

2018年,宣城市建成了生态环境系统“交叉检查、异地执法、下查一级”的执法模式,打破各地环境执法各自为政的格局,由市里统一调度指挥、统一执法标准、统一人员调配,集中全市环境执法优势兵力,实行交叉检查、异地互查。对于一些突出环境问题,他们实行双向交办,市县共享环境执法监管信息,一些环境“硬骨头”问题迎刃而解,实现了市县环境执法监管上下互动。生态环境问题交办督办App系统的建立,使“交办单”制度全面实施。

另外,宣城市还强化了环保行政执法与刑事司法的有效衔接,建立环保、公安、检察、法院等联席会议制度和案件研商机制,加大对环境违法行为的打击力度。2018年,宣城全市环境行政处罚案件共346起,罚款总额2914.1万余元,较2017年同比增长了66.6%。其中查封扣押案件53件、限产停产案件21件、移送行政拘留案件37件、移送环境违法犯罪案件数十件。

环保行政执法已经成了护航宣城生态文明建设及绿色经济发展的主力军,司法机关自然不甘落后。

旌德县“恢复性司法实践+专业化法律监督+制度化机制创新”的生态检察模式就值得大书特书。具体来讲,就是用刑事附带民事、公益诉讼的形式要求对损害的环境进行修复和赔偿,形成一套完整的生态修复办案机制,实现惩罚犯罪与保护生态环境的有机统一。发挥检察立案监督职能,通过发放检察建议书督促行政主管部门依法履职。遵循环境资源审判工作的特点及规律,强调保护和修复优先的司法理念,探索环境资源案件生态修复司法新机制,判令责任人以“补植复绿”“增殖放流”“污染治理”等方式,承担环境修复义务。

据旌德县委常委、政法委书记胡兴华介绍,旌德县还成立“两山”巡回法庭。旌德县法院将江村旅游巡回法庭升级为“两山”巡回法庭,组建专业的审判团队,配足配强审判力量,明确环境资源审判职责范围和案件类型,积极推行刑事、民事、行政“三合一”审判模式,力争使环境资源审判类案件的审理更加公正、快速、高效。为保证生态环境案件判决执行不落空,旌德县法院制定环保案件全程跟踪执行回访制度,规定案件承办法官必须到污染现场回访,一旦发现被告消极履行、敷衍了事,依法启动强制执行程序。在案件回访中,还引入环保组织、志愿者对排污企业的整改情况进行跟踪监督。

>>民主与法制社新闻采访基层行——走进宣城,记录宣城人“绿水青山就是金山银山”的实践探索之路。 闫帅摄

制度有责任制,护航有执法部门, 在这场生态环境保护攻坚战中, 宣城建成了安徽全省首个也是目前唯一的省级生态市,国家生态县实现全覆盖。2017年,宣城市被原环保部命名为全省唯一的首批国家生态文明建设示范市,成为地级市生态文明建设的全国9个标杆样板之一,绩溪县和旌德县分别被命名国家生态文明建设示范县和“两山”实践创新基地。宣城市“绿水青山就是金山银山”的实践,正在成为可复制、可效法的模式。

创新机制,打造绿色生态样板

宣城人通过自己多年勇敢的探索发现,要实现“两山”有效转化,不能局限于老思路、老办法,必须要有新理念、新举措。

为了让环境治理跳出“污染—治理—再污染—再治理”的怪圈,宣城人一直没有停止探索有效落实“河长制”“林长制”步伐。

在建立了市、县、乡、村四级河长组织体系,实现了河、湖、库、沟、塘、渠全区域、全流域、全水域的全覆盖后,2018年,宣城市推出了河长制“升级版”,继续探索建立“河长制+”,形成“河长制+检察工作”“河长制+警务室”等模式。同时,落实宣城市境内长江支流所在地的各项任务,着力构筑长江两个皖境最大支流水阳江与青弋江干流岸线“1公里防线”,确保实现水更清、岸更绿、产业优。

林长制更是因地制宜,发展出宣城特色。不仅建立了党政同责的市、县、乡、村四级林长制工作体系,2053名林长全部到位,一山一坡、一园一林都有专人专管,而且发挥林长管林兴林作用,形成了市县林长抓示范、乡村林长抓实施、民间林长抓经营的生动局面。实施国土绿化、生态修复、城市绿化提升3项工程,共完成营造林187万亩,宣城全市林业增量提效明显,森林覆盖率达59.46%;林业发展焕发出生机。目前,宣城全市有各类林业新型经营主体4276个,经营面积238万亩,有效解决了因农村富余劳动力转移出现山场闲置的现象。

“现在山有人管了,林有人护了,不砍树也能致富了。”这是宣城老百姓最切身的感受。

>>4月28日下午,民主与法制社新闻采访基层行一行就践行“两山”理论如何保障绿水青山与公安、检察、法院等部门相关办案人员在旌德县人民检察院进行座谈。 闫帅摄

自从推行林长制改革以来,马头祥林场这个始建于1918年的老林场焕发了勃勃生机,引进浙江钱王生态园林有限公司,创建了森林特色小镇,“这里变得更美了,我们扩建花木观赏区4000多亩、精品果园区500多亩。石斛是我们‘用绿’的新方法,林下种植和林下养殖吸纳周边150人就业,人年均增收3万多元。”马头祥林场的一位负责人激动地说。

这样的新机制还有很多。自然生态空间管控制度、环境监管重点企业环境信用评价体系、领导干部自然资源资产离任审计、重大环保决策和环境敏感项目公众听证制度等,都在宣城落地生根。新机制的效益正在不断显现,比如,新安江流域生态补偿机制的建立,实现了新安江流域生态保护的良性循环。

为了将绿水青山变成金山银山,旌德县还积极推动生态文明体制改革,探索创新一张表、一套图、一本账和一张网的“四个一”工程,并提出具体工作任务和安排。“一张表”即自然资源资产负债表,对自然资源清产核资、确权登记、明确权责;“一套图”即多规合一,并统一划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三条控制线;“一本账”即探索建立生态文明指数,对县域发展进行科学评价;“一张网”即构建智慧平合综合运用网络,整合公安、城管、旅游、扶贫等相关部门管理职能,通过大数据分析,全面提升生态保护的科学化水平和分析决策能力。

“‘四个一’工程的实施,使旌德迅速找到了让绿水青山变成金山银山的有效转化途径。”旌德县委书记周密说,“第一条路径是,通过绿水青山吸引高端人才,进而汇聚技术资本、项目,发展生态工业,最终锛就金山银山;第二条路径是,通过绿水青山招引八方人气,进而发展体验旅游、会展、养生,实现农旅融合,最终铸就金山银山。”

生态环境的优势,已经让旌德这个只有15.2万人口却有97.7万亩林地面积、森林覆盖率达到69.2%的“山区小县、林业大县”,有了颇为显著的后发优势。2016年在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上,旌德县作为中国改革创新实践典型被提及,2018年完成地区生产总值40亿元,增长8%,经济持续高质量发展。

旌德县的绿色发展轨迹表明:护佑绿水青山,必将换来金山银山。近4年来,宣城市国内生产总值年均增长8.5%。2018年,全市生产总值达到1317.2亿元,总量连跨两个百亿台阶;城镇、农村居民人均可支配收入达36554元和16013元,分别增长9%和9.8%。

宣城,这个中国绿色发展的试验田,用扎实行动诠释了“绿水青山就是金山银山”。全国文明城市、国家生态文明先行示范区、国家园林城市、国家森林城市、2018美丽山水城市等荣誉,是对宣城践行这一理念的褒扬。

宣城的实践,已经走出一条生产、生活、生态“三生共赢”之路,为安徽全省乃至全国的生态文明建设提供了一个生动样本。