20世纪80年代文化热对武术研究的影响

王晨 欧阳天宁

摘要:文章通过文献资料法、逻辑分析法及数理统计法,在文化热大背景下,对1980年-1989年间的体育类期刊中有关武术的论文,从文章逐年发表量变化趋势及研究领域进行分析。研究发现:文化热对武术研究既有积极的一面,又有消极的一面。积极的一面在于:文化热使武术学科研究出现了交叉学科及综合学科,学科研究更科学;文化娱乐热使武術研究邻域不断拓宽。消极的一面在于:文化热带动的武术研究,理论与实践存在相脱节的现象;武术研究领域发展不平衡,武术历史问题未能得到解决。

关键词:文化热 武术研究 影响

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2019)3—0032—05

武术作为中华民族优秀传统文化的代表,在其历史发展过程中蕴含了丰富的文化价值,对武术的研究一直以来也受到学术界的重视。自改革开放以来,解放思想,实事求是的观念深入人心,20世纪80年代兴起的“文化热”对武术的研究也起到了推波助澜的作用。文化热的兴起,由最初的文化研究崛起转为由历史面向现实,继而从理论走向生活,文化热带动的武术研究也随着这一潮流发生变化。

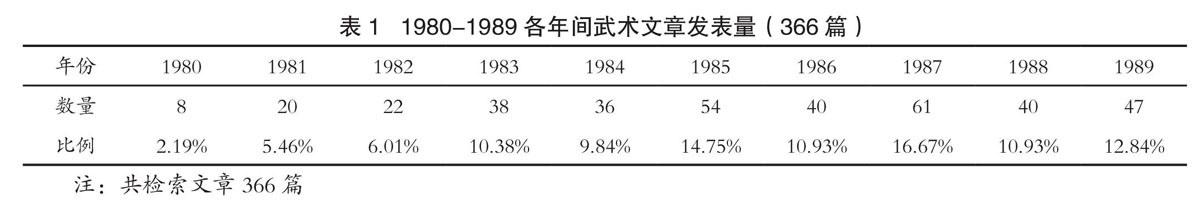

通过中国知网,运用关键词“武术”进行搜索,搜索时间限定为1980-1989年间,搜索期刊文献类别有SCI、EI、CSSCI、CSCD及核心期刊,共检索366篇文章。通过检索出来的文章,对逐年发表量变化趋势及研究热点进行探究,分析20世纪80年代文化热对武术研究的影响,并对日后武术相关研究提供一定的理论依据。

1“文化热”产生的背景

安东尼·吉登斯在《社会学》中指出:“我们生活的社会背景并不是一大堆完全随机的事件和行动;它们是以某种特定的方式被结构化或模式化的”。上世纪80年代,我国进入社会转型时期,社会大环境也随之发生了翻天覆地的变化。1980年以后,中国迎来了第二次西学东渐的高峰。在经历了惨痛的历史洗礼之后,中国再次迎来了开放。

吴修艺在《中国文化热》中指出:“80年代理论学术界的文化讨论热发端于中国文化史研究的重新崛起”。中国文化史研究在学术界一直处于空白状态,同时受“左”倾思想的影响,学术界形而上学和教条主义思潮横行,加上条块分割的科研体制,我国的社会科学的发展日益脱离实际,理论研究与具体实际相脱节。我国社会科学在文化大革命这一时期一片凋零,然而世界范围内的科学研究却在不断更新。在自然科学方面,交叉学科、横向学科和综合性学科成为当代科学发展的三大潮流。文化学作为一个交叉性强的学科在这一时期广泛发展起来。粉碎“四人帮”之后,在我国社会科学的复苏过程中,一方面是我国学术界自我反省的结果,另一方面,随着改革开放,受世界学术发展潮流的影响,我国社会科学为了摆脱教条化、单一化的危机,开始从学科交叉、学科综合中寻找出路。文化史研究登上了中国学科研究的舞台。

正是在这一时期,文化交流、思想碰撞、文化审视,使得中国当代文化进入了一个新的历史发展时期,在书禁初开的1982年,以出版哲学和社科学术名著闻名遐迩的商务印刷馆,率先推出“汉译世界学术名著丛书”,点燃了80年代“文化热”的火种。在文化热浪潮的影响下,关于武术的研究在这一时期也颇为兴盛,无论是武术挖掘工作的开展,还是武术进校园,或是鼓励民间武馆授艺等,都为这一时期的武术研究提供了依据。

2 20世纪80年代武术研究现状

2.1武术研究论文发表量分析

通过知网,搜索关键词“武术”,对1980-1989年间366篇文章进行检索,按逐年文章发表量分类汇总,并对变化趋势进行研究分析。

由以上数据可以看出,1980年后有关武术的论文发表量在不断提高,虽有波动,但整体呈现上升趋势。这表明在改革开放的大好形势下,解放思想,实事求是的观念深入人心,对传统文化的重新审视也在这一时期崭露头角,武术研究工作者对武术的研究热情高涨。文化热背景下的武术挖掘、影视作品、武术教学等都为武术研究提供了研究依据及研究方向,使得更多研究武术的论文在这一时期兴盛。

从变化趋势图中可以看出,1980年关于武术的研究论文仅有8篇,1981年至1984年虽呈上升趋势,但发表量变化较为缓慢;自1984年后发表量较为快速,虽有波动,但整体发表量较快,且在1987年发表量达到最高。这一变化趋势与这一时期文化热的发展有密切的关系。宗胜利在《80年代“文化热”研究综述》中指出:80年代“文化热”大体可以分为两个阶段,其一是从1981年至1984年,为“文化热”的酝酿阶段。其二是从1984年底至1989年上半年,为“文化热”的高潮阶段,这场戏在高潮中结束了。并且认为,1987年是这场“文化热”的高潮点。

综上所述,这一时期关于武术论文的研究与文化热的发展呈正相关,文化热的出现带动了学术界对武术的研究。1981年至1984年,文化热正处于酝酿阶段,这一时期关于武术的研究也初出茅庐,从图1可以看出,1981年至1984年关于武术的研究论文有所提升,但较之于1984年后则发展较为缓慢;1984年底至1989年上半年为文化热的高潮阶段,这一时期关于武术论文发表量也在大幅提升,且在1987年达到最多。文化热带动了武术论文的发表,有关武术的研究也在这一时期兴盛起来。

2.2武术研究领域分析

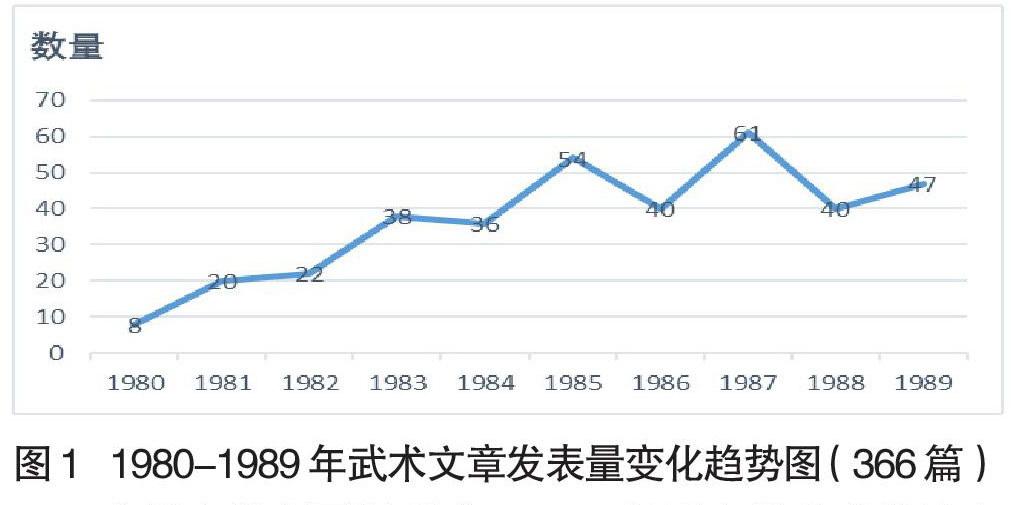

通过对检索到的关于武术的366篇文章进行分类汇总,对其研究领域进行区分,主要从以下几个邻域进行划分:理论研究、历史研究、文化研究、发展研究、教育研究、竞技研究、健康研究、传播研究及其他研究,得出的结果具体如下:

从表2中可以看出,关于武术的历史研究及教育研究所占的比例总和为44.81%,约占总研究量的一半,在这一时期,关于武术的研究侧重于历史研究及教育研究。

从图2中可以看出,关于武术的文化研究在这一时期较为薄弱,各研究未能达到一个平衡的状态。在传播研究中关于武术影视作品的研究在这一时期也崭露头角,成为了学术界新的研究对象,这与武打影视作品的出现有很大的关系。解放思想,实事求是的观念使得武术对于人体生理及心理上的影响被学术界关注到,关于武术的健康研究也层出不穷。但同时也不难看出,在这一时期关于武术的文化研究却并不显著,研究领域发展不平衡。

2.2.1武术研究侧重于历史研究及教育研究

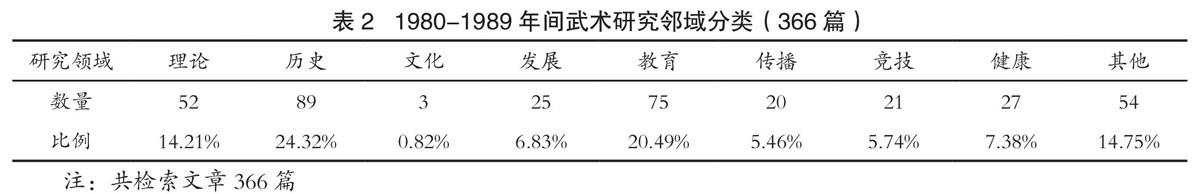

2.2.1.1研究侧重武术历史

中国文化史研究在学术理论研究中一直处于空白状态,武术作为中华民族优秀传统文化,对其历史的研究也是文化热时期填补中国文化史研究这一空白的关键一环。通过对武术历史研究的89篇文章进行分类汇总,主要从流派、拳种、古籍、人物、起源、事件及其他进行分类,具体结果如图表所示:

通过以上图表可以看出,这一时期关于武术的历史研究侧重于拳种及事件的研究,古籍及人物的研究也是武术工作者研究的热点。这些现象与武术挖掘工作的开展是分不开的。自改革开放后,人们对中国传统文化开始有了新的认识,80年代后,社会上兴起的文化热更为中国传统文化的重新认识奠定了社会基础。

自1979年后关于武术挖掘的文件相继被下发出来,社会上兴起了武术挖掘的浪潮。最后的成果是:初步查明了流传于全国各地的129个拳种;各省、自治区、直辖市编写的各种拳种理论、技术和传播、发展的典籍《拳械录》和《武术史志》等651万字;录制了70岁以上老拳师拳艺394.5小时;通过“献拳经拳谱、献兵械实物、献功法技艺”的“三献”活动,收集文献资料482本,古兵器392件,其它实物29件。

从武术挖掘成果的展示来看,更多的是关于拳种、古籍文献、武术人物,而这些成果的展示,为学术界武术的历史研究提供了理论依据,正因为有了这些新的发现,促使了这一时期武术学术成果的涌现。

综上所述,文化热的兴起,填补文化史研究这一空白的热潮,为武术历史研究提供了浓厚的学术氛围及坚实的思想基础。武术工作者热情高涨,积极投身于武术挖掘工作中,并在此基础上创作了大量关于武术历史研究的文献,为传统武术的重新认识提供了理论依据。

2.2.1.2研究侧重教学方法

改革开放后,作为传统文化的武术在这一时期被国家教育部门所重视,1982年召开的全国武术工作大会明确提出:“鼓励群众武术活动,允许民间武术馆传艺授武”。政策的出台调动了广大社会武术工作者的积极性,积极投身于武术的教学及研究中。学校武术在这一时期也得到了发展,成为了各级各类学校体育课的重要教学内容。

随着武术课的不断开展,武术的教育研究成为广大武术教育工作者关注的重点。通过对武术教育研究的75篇文章进行分析,发现在武术教育研究多数是关于武术教学方法的研究。对于武术的教学方法,人们不再一味的言传身教,而是出现了多样的教学方法:口令教学法、交叉教学法、提示信号教学法、含意教学法等。单锡文在《教授武术套路不可忽视含意教学》中指出:“所谓含意,即攻防含意”。作者认识到武术的技击性,从其所具有的攻防含意着手,将攻防含意用到武术的教学中,使学生更容易掌握技术动作要领。

综上,文化热的兴起,解放思想,实事求是观念的深入,使得武术教学方式变得多样化,对教学方式的制定不再只关注于动作表象,而是看到了武术动作的攻防含意,从它的技击性出发,采取更为有效的教学手段。武术教学方式的制定已涉及到生理及心理层面,从学生的实际情况出发,制定科学合理的教学方法。

2.2.2武术学科研究出现交叉现象

武术的健身性在五六十年代就被人们所关注,但这一时期对武术健身特性的研究还比较浅显,只是知道习武可以强身健体,然而却并未清楚具体是如何提高身体素质的。80年代后,正确的价值观念及科学的理论指导,使这一时期关于武术健身性的研究也透过现象看到本质,上升到生理层面。

张国良在《回忆延安时期的体育工作》记录了这样一个场景,“当时不但搞教学,而且搞科研。我们是用土法搞科研。例如:后勤政治部有一个同志瘦弱多病,刘铁同志每天教他练双杠,一周测量一次胸围。两个月过去了,胸围扩大了一寸,体格逐渐壮了,精力渐渐旺盛了。我们就用这个事例来做宣传,这类经验就是我们写论文的内容。”从这一记录中可以看出,在对体育健身特性的研究中,多数采用观察运动者的外形变化,以此来研究体育的健身性。而80年代后关于武术的健身研究不再只观察外形变化,而是与生理结合在一起,从运动者的生理特征来研究武术的健身性。

2.2.3武术影视作品研究成为新的研究对象

文化热的兴起,使人们文化消费高涨,电影成了人们获取文化的新途径。从20世纪80年代初期开始,自武打片《少林寺》上映后,相继又推出了《武松》《武林志》等武打影片,使武术界声威大震。大量的武打影片被开拍,武打影视作品的兴起,让更多的人认识并了解武术,为武术的传播起到了极大的作用。

武打影片的相继上映,为学术界提供了新的研究题材,越来越多的学术工作者将研究目标转向武术影视作品,一时间关于武术影视作品的研究也成为了新的研究热点。文化热带动了武打影视作品的兴起,为武术研究提供了新的研究对象,武术影视作品的研究成为了新的研究热点,拓宽了武术研究邻域。

3文化热对武术研究的影响

3.1积极影响

(1)文化热为武术研究提供了浓厚的学术氛围

文化热带动了读书求知热,80年代是一个“被书统治着”的年代。为了“将所失去的一切补回来”,人们如饥似渴地学习新知识,拥抱新思想。一群没有经过启蒙的男孩女孩对知识充满了渴望,武术理论研究工作者们积极的投身于武术学术研究中,一时间,各种武术学术成果被展现出来。

(2)武术各学科研究相互交融

文化熱的兴起,对社会学科研究产生了很大的影响,交叉学科、综合学科的出现,以及横向学科的发展,使得各社会学科的研究朝着科学化方向发展。武术研究亦如此,在对武术研究过程中,各学科不再孤立存在,而是相互交融,相互贯通。

(3)研究领域不断拓宽

文化热带来的读书求知热、文化娱乐热以及消费高涨热为武术研究提供了更多的研究对象,“电视文化”的出现,让武术影视作品有了展现的舞台,关于武术影视作品的研究也成为了新的研究热点。武术研究已涉及到自然科学和社会科学的各个方面。

3.2消极影响

(1)理论与实践相脱节

通过分析武术理论研究的文章发现,这一时期关于武术的理论研究大多局限于武术的基础研究,而并非针对武术的技术动作研究。这说明武术的理论研究存在脱离实际的倾向,理论研究并未起到服务于实践的作用。

武术研究热情的高涨,多数未练习武术的研究工作者也积极投身于武术理论研究中。主管部门重“术”轻“学”,轻视理论研究,轻视武术的学科建设。在研究过程中,只是简单的借助于其它的理论研究成果进行理论嫁接,这样便出现了武术理论研究成果与武术具体技术动作不相符合,理论与实践相脱节。

(2)研究领域发展不平衡

从图2可以看出这一时期,武术研究邻域侧重于历史及教育研究,而关于武术的文化研究在这一时期却显得匮乏,武术研究领域发展不平衡。社会存在决定社会意识,任何理论研究成果的出现都与当时的社会环境有着极大的关系,大量武术成果的挖掘,为武术的历史研究提供了历史依据;学校武术的兴起,为武术的教育研究提供了现实依据。

文化热的兴起为武术研究提供了研究素材,这一时期关于武术的研究对象有所增加,研究领域有所拓宽,但文化热也对武术研究也有一定的限定作用。研究对象虽增加了,但其研究领域未能得到均衡发展。

(3)武术研究未能解决历史问题

武术在历史发展过程中,受三年整顿及十年文革的影响,遗留下来了许多历史问题。在改革开放之初,受文化热的影响,武术发展形势一片大好,然而主管部门忙于挖整,忙着靠武打片之类营造博大精深的声势,对以前的曲折和某些错误倾向未做反思与清理。正因为如此,武术研究未能借助于文化热这一大好形势得到进一步发展,武术历史问题研究也未能得到解决。

4结论

(1)武术理论研究工作者与武术技术动作的直接接触是理论与实践相结合的关键。文化热使得文化研究开始变得多元化,武术与通俗文化间进行整合,但由于学者群体整合力度不足,相关管理与指导部门未能有正确的价值观引导及不同领域间跨界交流不足,导致了武术理论研究与实践相脱节。理论服务于实践,要想使武术理论研究符合于武术实践,关键在于武术理论工作者要与武术实践工作者有直接的接触,必要时武术理论研究工作者可参与到武术具体技术动作的学习中,如此才能使理论与实践更贴切。

(2)缕清传统武术与竞技武术间的关系是武术研究向前发展的关键。文化热造成的武术学术研究只是在以往研究的基础上作了表面改动,未涉及本质,这一时期的武术彻底非学术化及民众对武术认知水平的停滞,使武术研究未能有新的突破,相关武术的历史问题未能得到解决。笔者认为,武术历史问题的解决与武术认知水平的提高有很大的关系,竞技武术的出现,非但没有提高对武术的认知,反而使传统武术与竞技武术间相互混淆,对武术的认知更为不足。因此,要解决武术的历史问题,需要彻底明白竞技武术与传统武术的差异,缕清两者间的关系,提高对武术的认知水平,才能使武术研究有所突破。

(3)评判武术旧事物,应以构建和谐社会为价值观念导向。解放思想,实事求是观念的深入,文革時期被摒弃的武术旧事物二次恢复过来,以什么样的评判标准来看待这些旧事物成了学术界研究的对象。笔者认为,评判这些被重新审视的武术事物,正确的价值观念导向是重中之重。武术作为中华民族优秀传统文化的代表,其发展必须符合“以人为本”的理念,而在评判这些旧事物时,考虑其是否能构建和谐社会是关键。