淀粉纳米颗粒的高效制备及吸附性能

孙锦,关欣,寇宗亮,蓝平,蓝丽红,廖安平

(广西民族大学 化学化工学院,广西多糖材料与改性重点实验室,广西高校化学与生物转化过程新技术重点实验室,广西 南宁,530006)

随着生活水平的提高,人们的环保意识也不断增强。工业废水处理一直是我国非常重视的问题之一。印染废水是纺织品在染色过程中染料随废水排放形成的一种有害工业废水,其组成成分复杂、排放量高、色度高、可生化性差,主要含有染料、染色助剂、浆料、纤维杂质和无机盐等,且尤以染料的污染最为严重[1]。目前对染料废水的处理技术主要有生物降解[2]、化学处理[3]、物理处理[3]和吸附分离等,但前3种处理技术普遍存在效率低,且易造成二次污染等不足之处。吸附分离处理技术主要是利用特定的吸附剂对染料进行吸附,该法操作简单、实用性强[5]。近年来,越来越多的研究人员致力于研究可再生和低成本的一类吸附剂,特别是以可生物降解的天然高分子材料作为吸附剂[6],以满足处理过程绿色、环保,符合“绿色化学”的基本理念。以淀粉基材料作为染料废水的吸附剂是当前研究的热点之一[7-11]。ALILA等[12]首次报道了对淀粉纳米颗粒进行接枝改性后,对有机污染物的吸附能力在150~900 μmol/g之间,符合LANGMIUR等温吸附模型。表明淀粉纳米颗粒在水处理领域具有潜在的应用价值。

天然淀粉来源广泛、价廉、可再生、具有较好的生物相容性和生物可降解性,淀粉纳米颗粒(starch nanoparticles, SNPs)由于具有天然淀粉的优势和纳米尺寸效应[13-14],在环境[15-16]、医药[17-18]、食品[19-20]等领域中具有广阔的应用前景,近年来成为研究的热点[19-20]。目前制备淀粉纳米颗粒的主要方法是机械法[22]和沉淀法[23]。机械法对环境友好,得率高,但能耗较高;沉淀法需要大量的有机溶剂作为沉淀剂和高度稀释的淀粉,通常只有V(淀粉)∶V(沉淀剂)≥1∶20,淀粉质量浓度≤10 mg/mL时,才能制备出纳米级的淀粉颗粒,且产率极低[24-25]。近年来,微波-超声波联用技术在纳米材料领域显示出较大的发展潜力,已有的研究结果表明:微波辅助沉淀过程可以大大减小细小晶粒的团聚现象[26],超声波辅助沉淀过程可以超速反应物和产物的扩散,促进固体新相的形成,有效控制颗粒的尺寸和分布[27]。

目前利用单一的微波或超声波外场辅助沉淀法制备纳米材料较为常见,但在微波和超声波双外场联合作用下制备淀粉纳米颗粒还未见报道,且淀粉纳米颗粒对染料的吸附也鲜有提及。本文选取广西特色资源木薯淀粉为原料,在微波-超声波作用下沉淀析出淀粉纳米颗粒,以淀粉纳米颗粒作为吸附剂,阳离子染料番红花红T作为水体染料的代表,研究了淀粉纳米颗粒的微观结构和吸附能力,并对其吸附动力学和等温吸附过程进行探讨,为淀粉纳米颗粒的发展和应用提供理论依据,为水体中染料的治理提供指导。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

木薯淀粉,广西武鸣安宁淀粉有限公司;无水乙醇(分析纯),成都市科隆化学品有限公司;番红花红T,天津大茂化学试剂厂;蒸馏水,自制。

1.2 仪器与设备

DF-101集热式恒温加热磁力搅拌器,巩义市予华仪器有限责任公司;冷冻干燥机,埃朗科技国际贸易有限公司;H1850R台式高速冷冻离心机,湖南湘仪实验仪器开发有限公司;微波、紫外、超声波三位一体合成萃取反应仪,上海新仪微波化学科技有限公司;KQ3200DB超声波清洗器,昆山市超声仪器有限公司;BSA224S分析天平,赛贝利斯科学仪器有限公司;Nano ZS动态光散射仪,英国马尔文公司; MAGNA-1R550傅里叶变换红外光谱仪,美国Thermo公司;SUPRA 55 Sapphire场发射扫描电子显微镜,德国卡尔蔡司公司;Multimode8原子力显微镜,美国布鲁克有限公司;MinFlex X-射线衍射仪,日本理学;TriStar II 3020全自动比表面积和孔隙度分析仪,美国Micromeritics Instrument Corporation;cary100紫外-可见分光光度计,美国Agilent Technologies。

1.3 方法

1.3.1 淀粉纳米颗粒的制备

配制质量浓度为20 mg/mL的淀粉乳,于90 ℃加热1 h至糊化完全。然后将淀粉糊置于微波-超声波反应器中进行处理,设置微波和超声波功率为24 W和500 W,时间为1 h,将处理后的淀粉糊在一定温度下逐滴加入到8倍体积的无水乙醇中,滴加过程中微波和超声波功率分别为24 W和300 W,滴加速率为20 mL/min。滴加完毕得淀粉纳米颗粒悬浮液,经醇洗、冻干后,得SNPs。

1.3.2 粒径和Zeta电位分析

将SNPs配制成0.1 mg/mL的溶液,超声分散15 min后,取适量样品加入比色皿中,设置好参数,采用Nano ZS动态光散射仪测试其粒度和Zeta电位,每个样品测定3次取平均值。为保证测量结果的准确性,超纯水在使用之前过0.22 μm滤膜以除灰尘。(参数:检测器位置:173°,温度:25 ℃,淀粉折射率:1.53,超纯水折射率:1.33)[28]。

1.3.3 XRD分析

采用X-射线衍射分析仪测定。测定条件:Cu耙特征射线(λα=1.540 60 Å),电流40 mA,工作电压40 kV,扫描速度8.000°/min,步长为0.026°,扫描范围:5°~70°,每步停留时间:20.4 s。通过软件MDI Jade 6.0计算结晶度。

1.3.4 SEM观察

将导电胶粘在铝片上,取适量淀粉样品于导电胶上,用洗耳球吹去未粘住的粉末,然后在真空状态喷金30 min,将喷金后的样品采用德国卡尔蔡司公司SUPRA 55 Sapphire场发射扫描电镜对样品进行扫描分析。

1.3.5 AFM观察

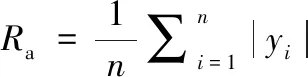

配制质量浓度为0.01 mg/mL的样品乳,均匀地旋涂在云母片上,室温下放置过夜使水分自然挥发,用双面胶将云母片固定在不锈钢载物台上,采用智能模式,使用Nanoscope软件对原始数据图像进行处理,以获得原淀粉和SNPs的定量和定性信息,表面粗糙度Ra的计算公式见公式(1):

(1)

其中,yi为颗粒表面第i个点的高度;n代表成像视野中的取点数量。

1.3.6 比表面积(BET)分析

本实验中淀粉样品的比表面积的测试结果通过美国Micromeritics Instrument Corporation公司生产的TriStar II 3020全自动比表面积和孔隙度分析仪获得。

1.4 吸附实验

1.4.1 番红花红T标准曲线的绘制

标准母液的配制:准确称取0.02 g番红花红T于100 mL蒸馏水中,定容,得200 mg/L番红花红T的标准母液。

标准溶液的配制:用移液管准确移取2、4、6、8、10、12 mL番红花红T的标准母液于6个规格相同的容量瓶中,用蒸馏水定容至100 mL,得质量浓度分别为4、8、12、16、20、24 mg/L番红花红T的标准溶液。在波长554 nm下,用cary 100紫外-可见分光光度计测定相应的吸光度,以吸光度为纵坐标,番红花红T的质量浓度为横坐标,得番红花红T的标准曲线。

1.4.2 时间对吸附量的影响

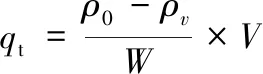

分别配制质量浓度为20、40、60、80、100、200 mg/L的番红花红T溶液各1 L,取4个规格相同的具塞锥形瓶,分别向4个瓶子中加入20 mg SNPs,再分别加入200 mL四个浓度的番红花红T溶液,将锥形瓶盖好瓶塞置于恒温振荡器中,在150 r/min的转速下进行吸附,间隔不同时间取样,采用紫外分光光度法在554 nm下测定番红花红T的吸光度,SNPs对番红花红T的吸附量qt(mg/g)按照公式(2)计算:

(2)

式中,qt为SNPs在t时刻对番红花红T的吸附量(mg/g);ρ0为番红花红T的初始质量浓度,mg/L;ρV为t时刻番红花红T的质量浓度,mg/L;V为番红花红T的体积,L;W为加入的SNPs质量,mg。

1.4.3 吸附剂用量对吸附量的影响

在番红花红T的质量浓度为200 mg/L,吸附时间为60 min,温度为25 ℃的条件下,改变SNPs质量分别为5、10、20、30、40、50 mg,按1.4.2所述步骤进行试验,考察吸附剂用量对吸附量的影响。

1.4.4 SNPs粒径对吸附量的影响

按1.2.1的方法,改变微波-超声波处理淀粉糊的时间分别为0、10、20、40、50 min,制备得到不同粒径的SNPs。并按1.4.2所述步骤进行试验,在番红花红T的质量浓度为200 mg/L,吸附时间为60 min,温度为25 ℃的条件下,投加20 mg不同粒径的SNPs,考察SNPs粒径对吸附量的影响。

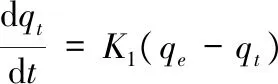

1.4.5 吸附动力学考察

采用Lagergren一级吸附动力学、Mckay二级吸附动力学和Weber and Morris内扩散吸附动力学模型对298.15 K下SNPs对20、40、60、80、100、200 mg/L番红花红T的吸附数据进行拟合。

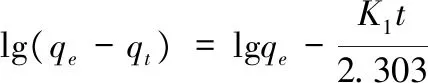

Lagergren一级吸附动力学模型表达式为:

(3)

经线性转化后为:

(4)

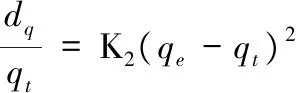

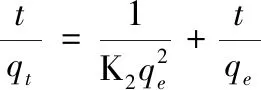

Mckay二级吸附动力学模型表达式为:

(5)

经线性转化后为:

(6)

Weber and Morris内扩散吸附动力学模型表达式为:

qt=Kpt1/2+c

(7)

其中:qe,吸附平衡时的平衡吸附量,mg/g;qt,t时刻的吸附量,mg/g;K2,Makay二级吸附模型速率常数;Kp,内扩散模型速率常数;c,模型参数。

1.4.6 吸附等温线

采用Langmuir和Freundlich等温吸附模型对298.15 K下SNPs对20、40、60、80、100、200 mg/L番红花红T的吸附数据进行拟合。

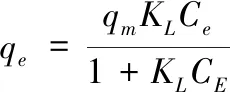

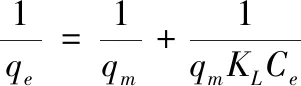

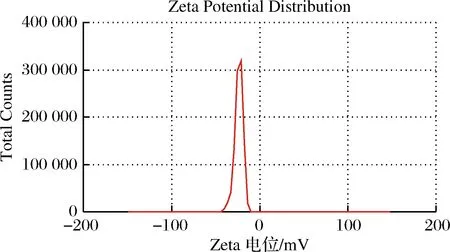

Langmiur等温吸附方程:

(8)

经线性转化得到:

(9)

Freundlich等温吸附方程:

(10)

经线性转化得到:

(11)

其中,KF和n为Freundlich常数。

2 结果与讨论

2.1 粒径和Zeta电位分析(DLS)

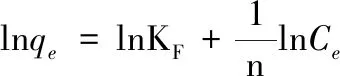

原淀粉和SNPs的粒径分布见图1。如图1所示,原淀粉颗粒的粒径主要分布在10~20 μm,而双外场作用下制备得到的SNPs的粒径主要分布在40~100 nm,颗粒尺寸较原淀粉大大减小,且PDI指数为0.234,表明颗粒分布较均一。

a-原淀粉;b-SNPs图1 原淀粉和SNPs粒径分布图Fig.1 Size distribution of (a)native starch and (b) starch nanoparticles

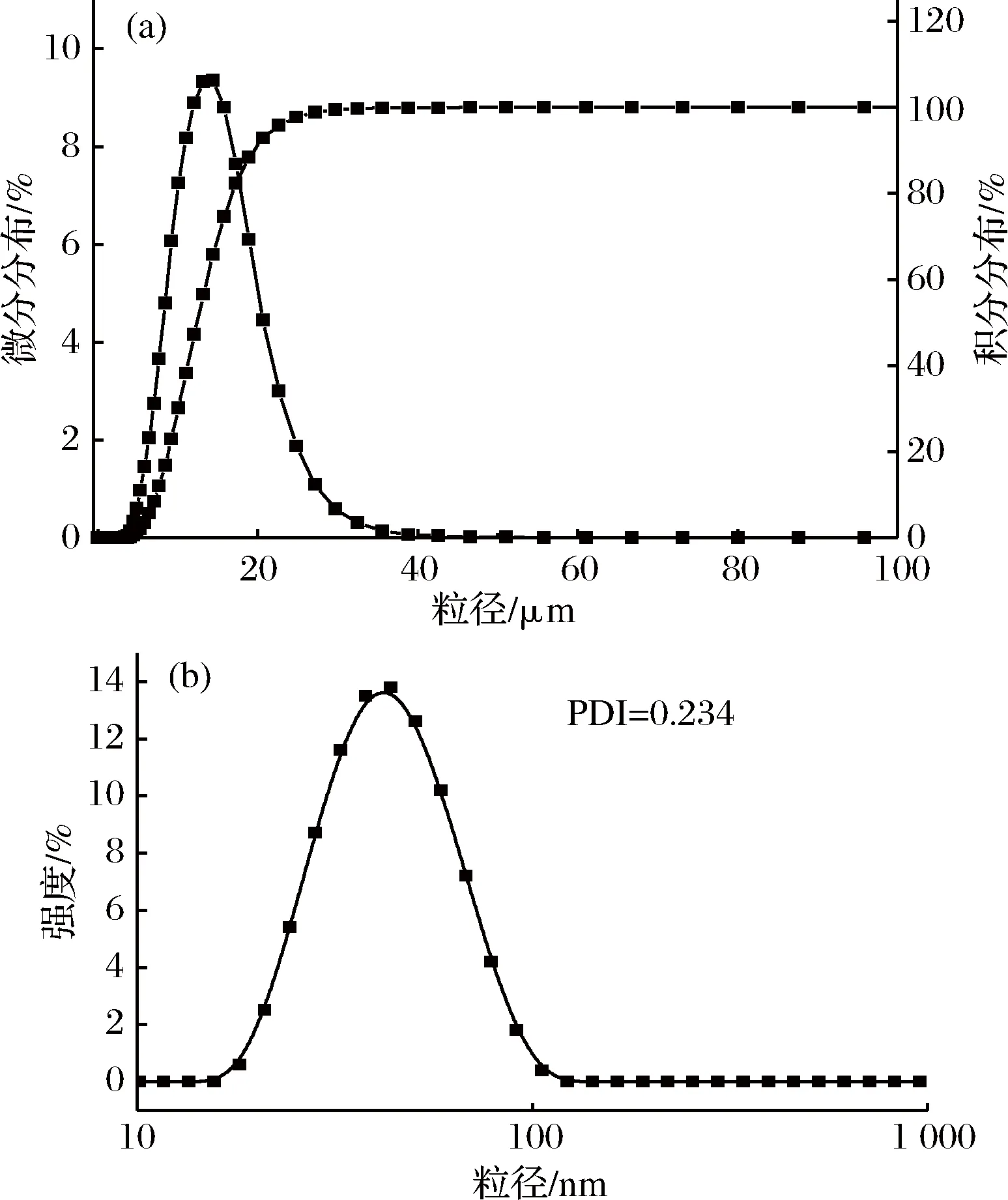

SNPs的zeta电位分布如图2所示。如图2所示,SNPs的Zeta电位为-23.7 mV,可以通过静电吸引这一相互作用结合一些带正电的分子,同时结合淀粉本身的可生物降解和无毒、无害等优良特性,可以预知SNPs在环境水处理领域中有较好的应用价值。

图2 SNPs的Zeta电位分析Fig.2 Zeta potential of starch nanoparticles

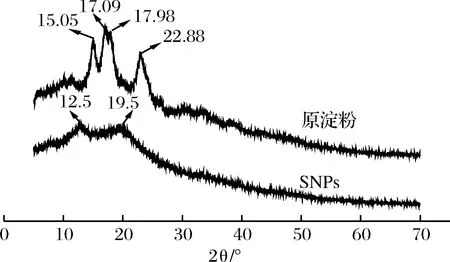

2.2 XRD分析

原淀粉和SNPs的XRD谱图见图3。图3是原木薯淀粉(a)和SNPs(b)的XRD图谱,由图谱分析可知,原淀粉的XRD在2θ为15.05°、17.09°、17.98°、22.88°处各出现一个较强的衍射峰,表明原淀粉为A型淀粉晶体结构,而SNPs只在2θ为 12.5°和19.5°处出现衍射峰,且峰强度明显减弱。属于V型淀粉晶体结构,且相对结晶度为4%,相对于原淀粉(25.85%)有所降低。表明原淀粉在纳米化的过程中产生了新的晶体结构。淀粉的重结晶过程比较复杂,结晶尺寸、支链淀粉的长度和含量、双螺旋相互作用以及双螺旋结构在结晶域中的取向等因素都会影响结晶度的大小[31]。原淀粉经纳米化后结晶区减少,结构由紧密转变为疏松,有利于染料等小分子向吸附剂内部渗透。

图3 原淀粉和SNPs的XRD谱图Fig.3 X-Ray diffraction of native starch and starch nanaoparticles

2.3 SEM观察

原淀粉和SNPs的形貌见图4,原淀粉呈球体或半球体,表面光滑,无轮纹,粒径分布在10~20 μm左右,而双外场下制备的SNPs球形形貌较好,颗粒尺寸处于纳米级,表面粗糙有轮纹,现有的研究结果表明:具有纳米结构且表面粗糙不平的吸附剂有利于染料分子在吸附剂内部的传递,进而提高吸附量和吸附速率[32]。

a-原淀粉;b-SNPs图4 原淀粉和SNPs的扫描电镜图Fig.4 SEM images of native starch(a) and starch nanoparticles(b)

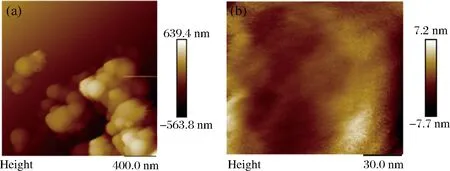

2.4 AFM观察

AFM作为一种表征表观形貌的新型纳米观测工具,满足了对淀粉等大分子复杂结构在分子水平上的研究,并对其颗粒结构有了更加直观和全面的认识[30]。图5是SNPs的AFM形貌和颗粒平面分析图。从图a可以看出SNPs的粒径处于纳米级。b是图5-a中某个颗粒表面形貌图。表面粗糙度Ra用于表征颗粒表面的粗糙度。经过Nanoscope软件计算发现,原淀粉的纳米结构表现出较小的粗糙度值(Ra=0.446 nm),而SNPs则具有更粗糙的表面(Ra=1.47 nm)。粗糙度的大小主要由大分子与水分子之间的结合能力决定。该结果证明了SNPs具有粗糙的表面结构,可以为染料分子提供更多的吸附位点。

a-AFM形貌;b-平面分析图5 SNPs的AFM形貌和平面分析图Fig.5 AFM topography images and of (a) starch nanoparticles and (b) were the corresponding flatten and section analysis

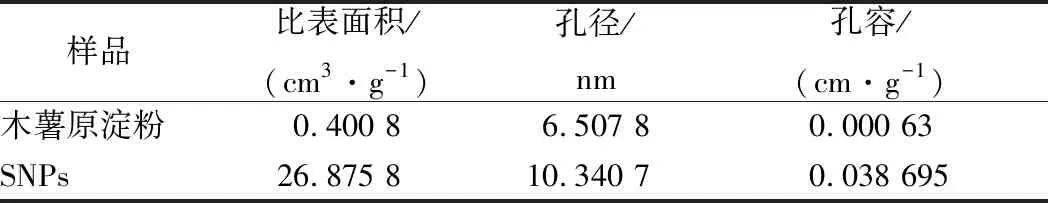

2.5 比表面积和孔隙度(FTIR)分析

图6是原淀粉和SNPs的氮气吸附-脱附曲线,SNPs的等温线和回滞环均属于典型的Ⅱ型等温线和H4型回滞环。从表1中可以看到SNPs的比表面积为26.875 8 cm3/g,而原淀粉的比表面积只有0.400 8 cm3/g。这是由于SNPs粒径远小于原淀粉,表面能剧增,SNPs吸附更多的染料分子提供了更多的吸附位点。

图6 原淀粉和SNPs的吸附-脱附曲线Fig.6 Adsorption-desorption curves of native starch and starch nanoparticles

表1 木薯原淀粉和SNPs的比表面积Table 1 BET surface area of cassava native starch andcassava starch nanoparticles

样品比表面积/(cm3·g-1)孔径/nm孔容/(cm·g-1)木薯原淀粉0.400 86.507 80.000 63SNPs26.875 810.340 70.038 695

2.6 静态吸附实验

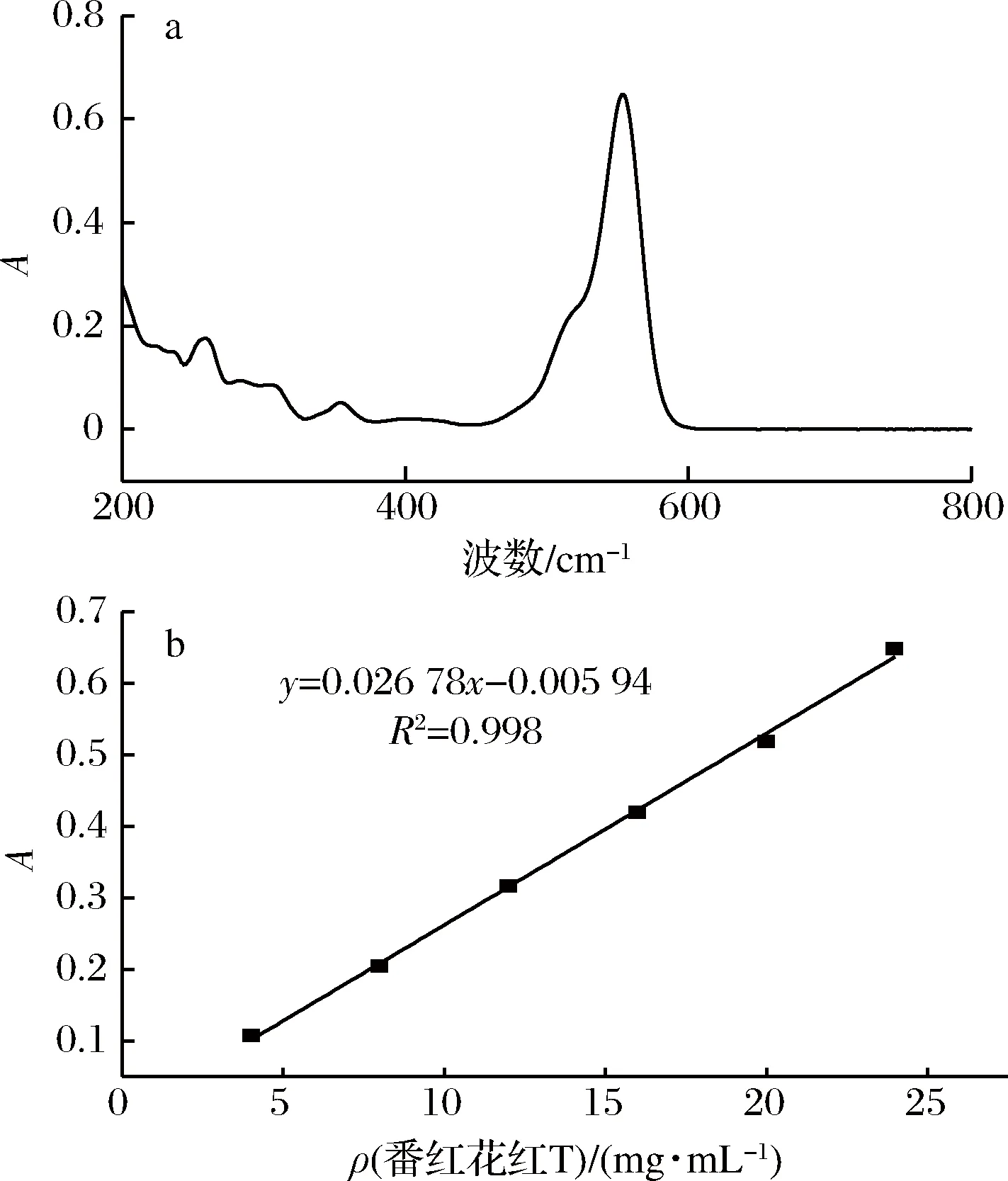

2.6.1 番红花红T标准曲线的绘制

图7-a是400~800 nm波长范围内番红花红T的扫描图,在λ=554 nm处有最大吸收,由此可以确定番红花红T的最大吸收波长为554 nm。图7-b是番红花红T的标准曲线,在质量浓度为4~24 mg/L范围内,番红花红T的浓度与吸光度有较好的线性关系。

图7 番红花红T的波长扫描(a)和标准曲线图(b) Fig.7 Scanning wavelength(a) and standard curve(b) of saffron red T

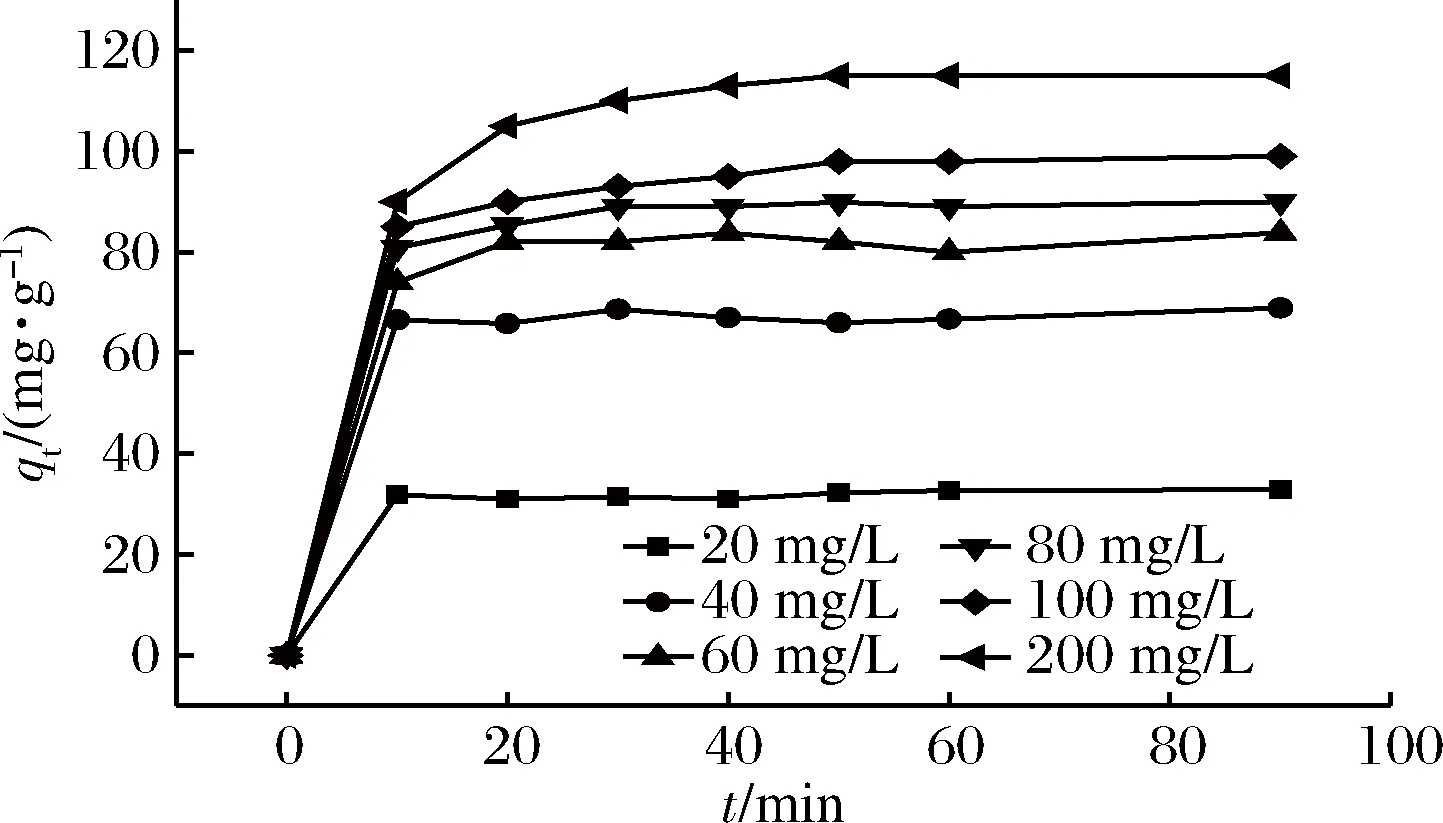

2.6.2 时间对吸附量的影响

由图8可知,298.15 K下,SNPs对番红花红T的吸附过程分为初始阶段的快速吸附和后期的缓慢吸附,吸附10 min以后吸附量的变化趋势减缓,并逐渐达到吸附平衡。且随着浓度的增加,吸附达到平衡的时间逐渐延长,质量浓度为20 mg/L的番红花红T在10 min即达到吸附平衡,而质量浓度为200 mg/L的番红花红T在60 min达到吸附平衡。由于SNPs带负电荷,可以与阳离子染料番红花红T产生静电吸引。综合考虑,选择60 min作为吸附反应的时间。

图8 SNPs对不同初始浓度番红花红T的吸附(298.15K) Fig.8 Adsorption of saffron red T by cassava starch nanoparticles at different initial concentrations (298.15K)

2.6.3 SNPs的投加量对吸附量的影响

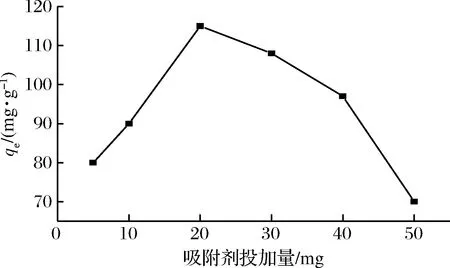

在吸附过程中,吸附剂的用量对固-液吸附界面上的吸附是一个重要的影响因素。在番红花红T的质量浓度为200 mg/L,吸附时间为60 min,温度为25 ℃的条件下,吸附剂SNPs的用量对平衡吸附量的影响如图9所示。

图9 吸附剂投加量对SNPs吸附番红花红T的影响Fig.9 Effect of mass of adsorbent on the adsorption of saffron red T on SNPs

由图9可知,平衡吸附量随着吸附剂用量的增加呈现先增加后减少的趋势。分析可能的原因是在一定范围内,随着溶液中吸附剂投加量的增加,表面有效吸附位点增加,吸附能力增强,但随着吸附剂投加量的继续增加,吸附剂之间相互碰撞和聚集的概率变大,单位质量吸附剂上的活性位点数目减少,从而导致吸附量的减少[33]。同时由吸附量的计算公式(2)可知,吸附剂质量的增加必然会引起吸附量的减少。综合考虑,本工作选择的吸附剂SNPs的投加量为20 mg。

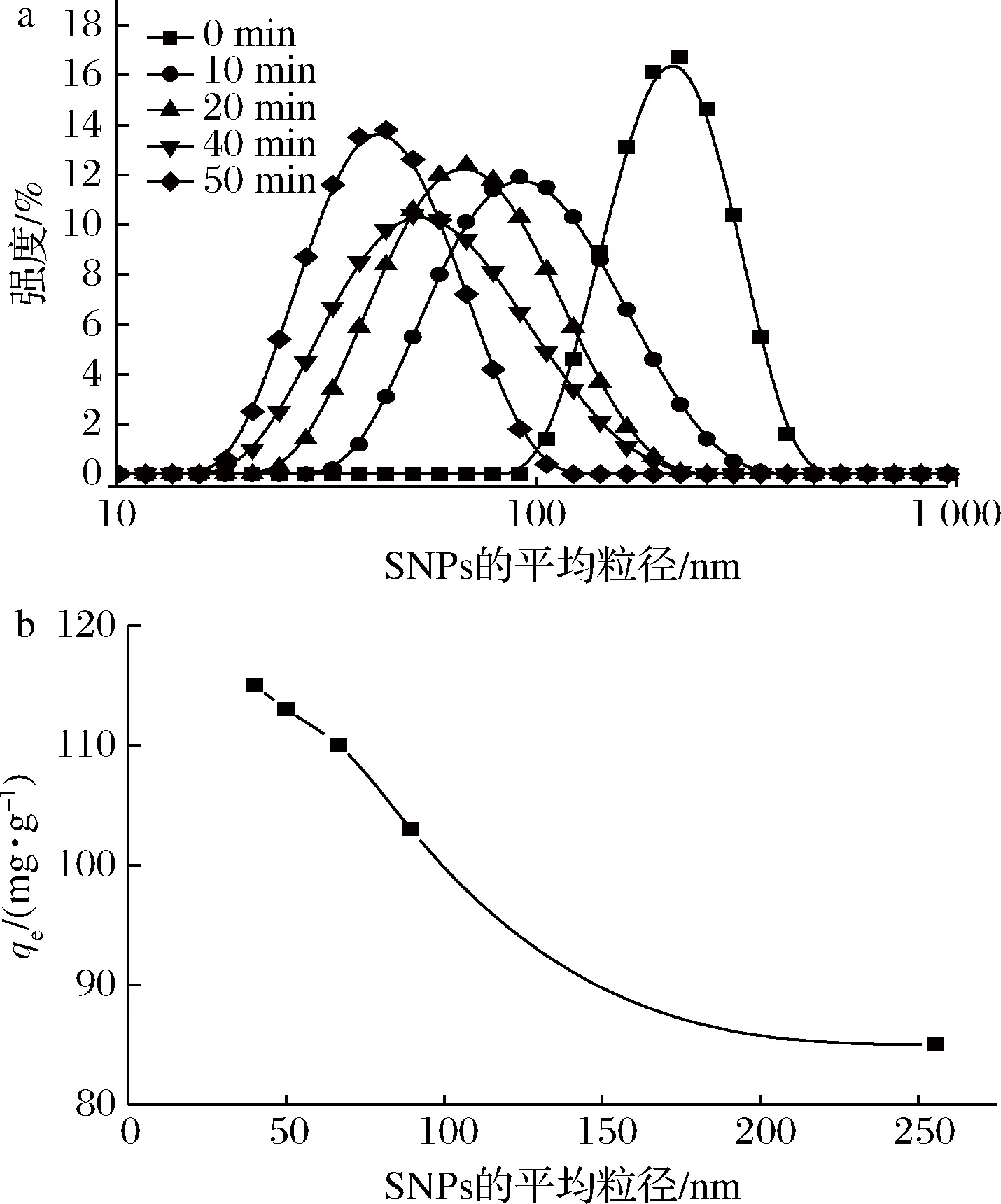

2.6.4 SNPs粒径大小对吸附量的影响

改变微波-超声波处理淀粉糊的时间为0、10、20、40、50 min,沉淀出SNPs的平均粒径(Z-average size)分别为255.7、100、68.7、50、40 nm,微波超声波处理时间对SNPs粒径的影响如图10-a所示。在番红花红T的质量浓度为200 mg/L,吸附时间为60 min,温度为25 ℃的条件下, SNPs粒径大小对吸附量的影响如图10-b所示。

图10 微波-超声波处理强度对SNPs粒径的影响(a)及粒径对吸附的影响(b) Fig.10 Effect of microwave-ultrasonic power ratio on the particle size of SNPs(a);Effect of SNPs particle size on the adsorption capacity for saffron red T(b)

随着粒径的增加,SNPs对番红花红T的饱和吸附量逐渐减小。平均粒径为255.7、100、68.7、50、40 nm的SNPs对200 mg/L的番红花红T的吸附量分别为85、103、110、113、115 mg/g。综合考虑,本工作选择平均粒径为40 nm的SNPs作为吸附剂。

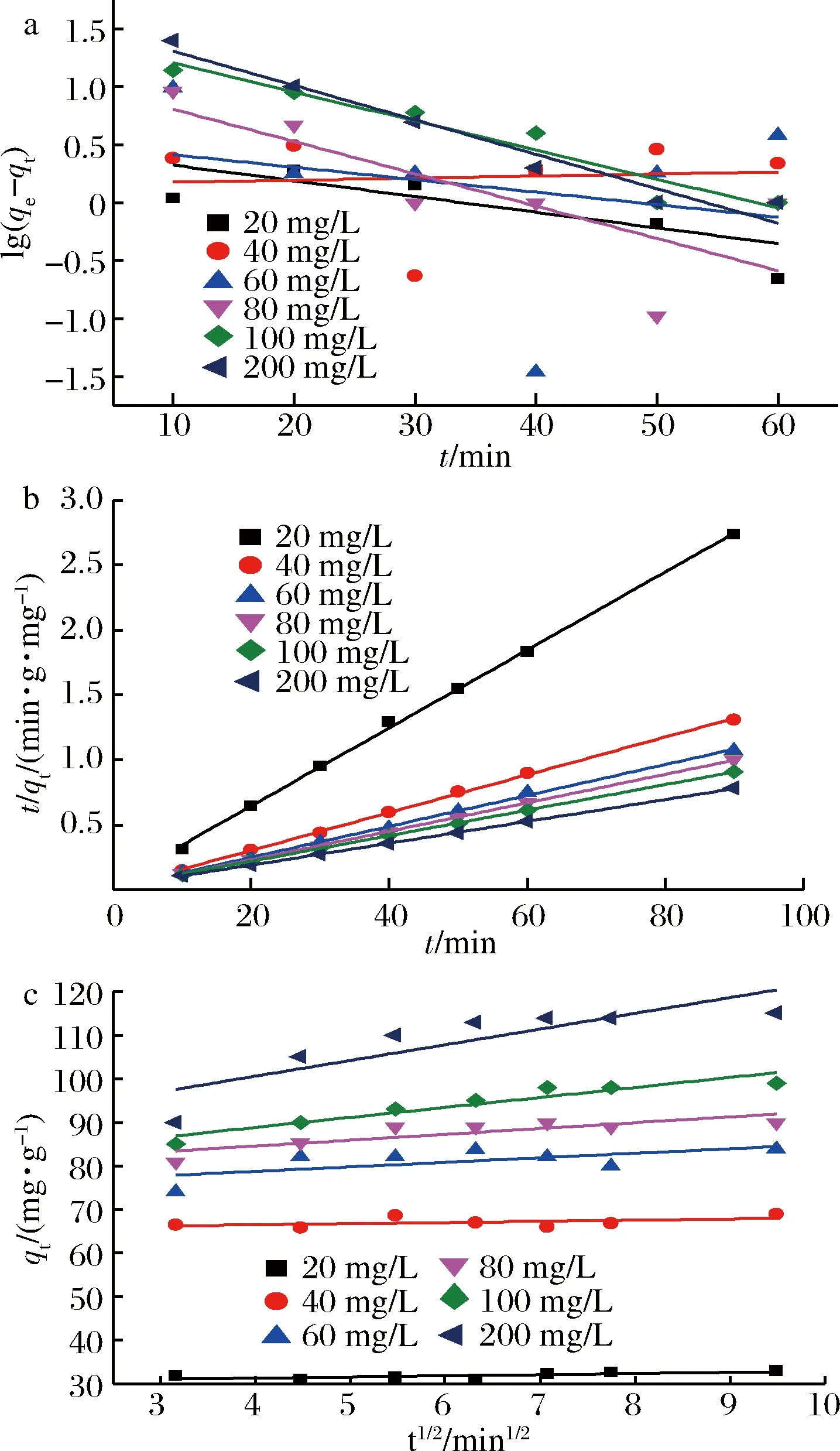

2.6.5 吸附动力学考察

吸附过程是一个动态过程,吸附动力学模型表示吸附量和时间之间的关系。目前用来描述吸附动力学的模型有很多,对于有机污染物的吸附通常有Lagergren一级吸附动力学模型,Makay二级吸附动力学模型和Weber and Morris内扩散吸附动力学模型[34]。

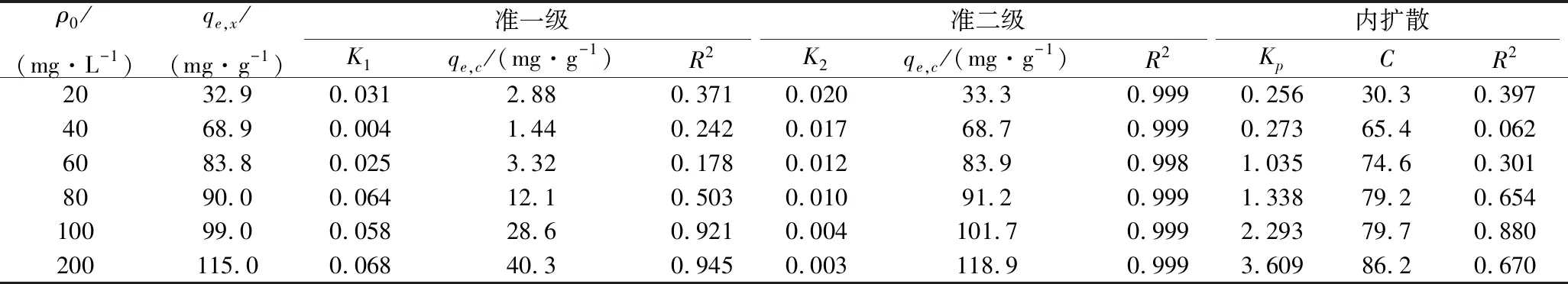

采用Lagergren一级吸附动力学、Mckay二级吸附动力学和Weber and Morris内扩散吸附动力学模型对图8中的数据进行拟合,结果如图11所示,拟合得到的吸附动力学参数和相关系数见表2。

图11 不同初始浓度的番红花红T的Lagergren一级吸附动力学(a)、Mckay二级吸附动力学(b)和Weber and Morris内扩散吸附动力学(c)拟合曲线(298.15 K) Fig.11 Lagergren first-order adsorption kinetics(a),mckay's second-order adsorption kinetics and weber(b) and Morris diffusion-adsorption kinetic fitting curves with different initial concentrations (298.15 K)(c)

表2 SNPs对番红花红T吸附过程的动力学参数Table 2 Kinetic parameters for sdaffron red T adsorption on SNPs

图11(a)、(b)、(c)分别是3种动力学模型对298.15 K下吸附数据拟合结果。表2是动力学数据模型参数表。其中qe,x(mg/g)是实验平衡吸附量,即实验值,qe,c(mg/g)是理论平衡吸附量,即理论值。3个温度下的吸附动力学模拟结果中,准二级动力学的拟合度最高,均在0.99以上,且实验平衡吸附量和理论平衡吸附量最接近。说明在实验范围内,SNPs对番红花红T的吸附模型符合Makay二级吸附动力学模型,说明吸附过程是化学吸附[35]。

2.6.7 吸附等温线

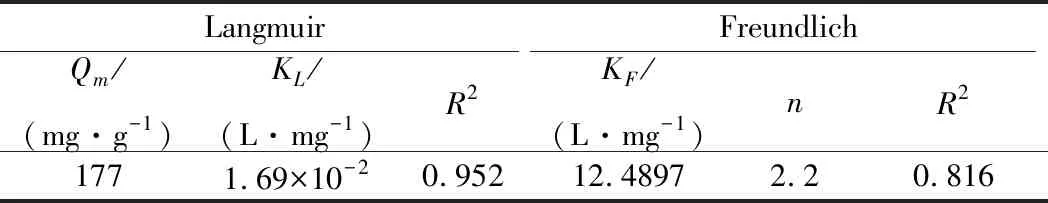

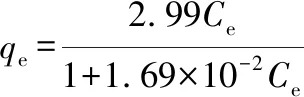

吸附等温曲线是用来描述溶质分子在一定温度下在两相界面上进行吸附过程达到平衡时其在两相中浓度之间关系的曲线。根据298.15K下SNPs对番红花红T的吸附数据,分别采用Langmuir和Freundlich等温吸附模型进行拟合,结果如图12所示,吸附等温线参数见表3。

图12 SNPs吸附番红花红T的Langmuir(a)和Freundlich(b)等温吸附拟合曲线Fig.12 Equilibrium adsorption isotherms for saffron red T onto SNPs fitted with Langmuir isotherms model(a) and Freundlich isotherm model(b)

表3 SNPs吸附番红花红T的吸附等温线参数Table 3 Isotherm parameters for the adsorption of saffronred T on SNPs

LangmuirFreundlichQm/(mg·g-1)KL/(L·mg-1)R2KF/(L·mg-1)nR21771.69×10-20.95212.48972.20.816

采用2种等温吸附模型对298.15 K下的吸附数据进行拟合,Langmuir等温吸附模型和Freundlich等温吸附模型拟合相关系数分别是0.952和0.816,说明Langmuir等温吸附模型拟合度最好,SNPs吸附番红花红T的过程符合Langmuir吸附模型,属于单分子层吸附。其他类型的淀粉体系[12]对染料的吸附也有类似的等温吸附模型。25℃下,SNPs的饱和吸附量为177 mg/g。

3 结论

(1) 双外场作用下制备的SNPs具有较好的球形形貌且表面粗糙不平,粒径分布在40~100 nm,是V型淀粉晶体结构,适用于染料的吸附。

(2) SNPs对番红花红T的吸附量随着番红花红T的初始浓度增加而增加,整个吸附过程分为初始阶段的快速吸附和后期的平缓吸附,吸附在60 min时基本达到平衡。在番红花红T的初始浓度为200 mg/L,吸附时间为60 min,温度为298.15 K,投加20 mg平均粒径为40 nm的SNPs的条件下,吸附量可达115 mg/g。吸附动力学数据表明,在一定的温度和浓度范围内,SNPs对番红花红T的吸附符合准二级吸附动力学模型。Langmuir等温吸附模型可以更好地描述整个吸附过程,298.15 K下的等温吸附方程式:

(3)SNPs的制备工艺简单,只需使用无水乙醇这一种有机溶剂,同样适用于处理高浓度的淀粉溶液,且大大减少了沉淀剂的使用,该法大大改进了传统沉淀法的不足之处,且微波和超声波都属于清洁能源,在使用过程中不会对产品产生污染,具有成本低、产率高等优点,符合“绿色化学”的基本理念。总之,SNPs无毒无害,具有较好的生物可降解性,比表面积大,是一种较好的吸附材料。