事故致因“2-4”模型在高校实验室事故分析中的应用

付 净, 刘 虹, 刘 辉, 葛 及, 王泽恒

(吉林化工学院 资源与环境工程学院,吉林 吉林 132022)

0 引 言

实验室是高校进行实验教学、科研的重要场所。随着高校实验室类型和数量的增多及教学科研任务的加重,各类实验室事故频发,安全问题日益突出[1]。为了改善这一状况,首要任务是明确实验室事故发生的原因。目前,针对高校实验室事故原因的分析大多是基于统计的结果[2]。董继业[3]对46起实验室事故的行为原因进行了分析。贺蕾等[4]根据轨迹交叉事故模型分析了112起实验室事故的直接原因。賴佳美[5]应用过程模型对25个典型实验室事故过程及原因进行了分析,各有侧重点。本文以通用事故致因“2-4”模型为理论基础,应用不安全动作及不安全物态的判定方法[6],明确高校实验室事故发生的直接原因情形分类,以便对不安全动作及物态原因的细化。根据2001~2016年高校实验室事故样本,确定事故触发瞬间的具体动作和物态即“触发点”。以此,能够直接找到实验室管理的关键点,进而制定更加具有针对性的管理措施,确保实验教学的顺利进行。

1 高校实验室事故直接原因情形及途径分类

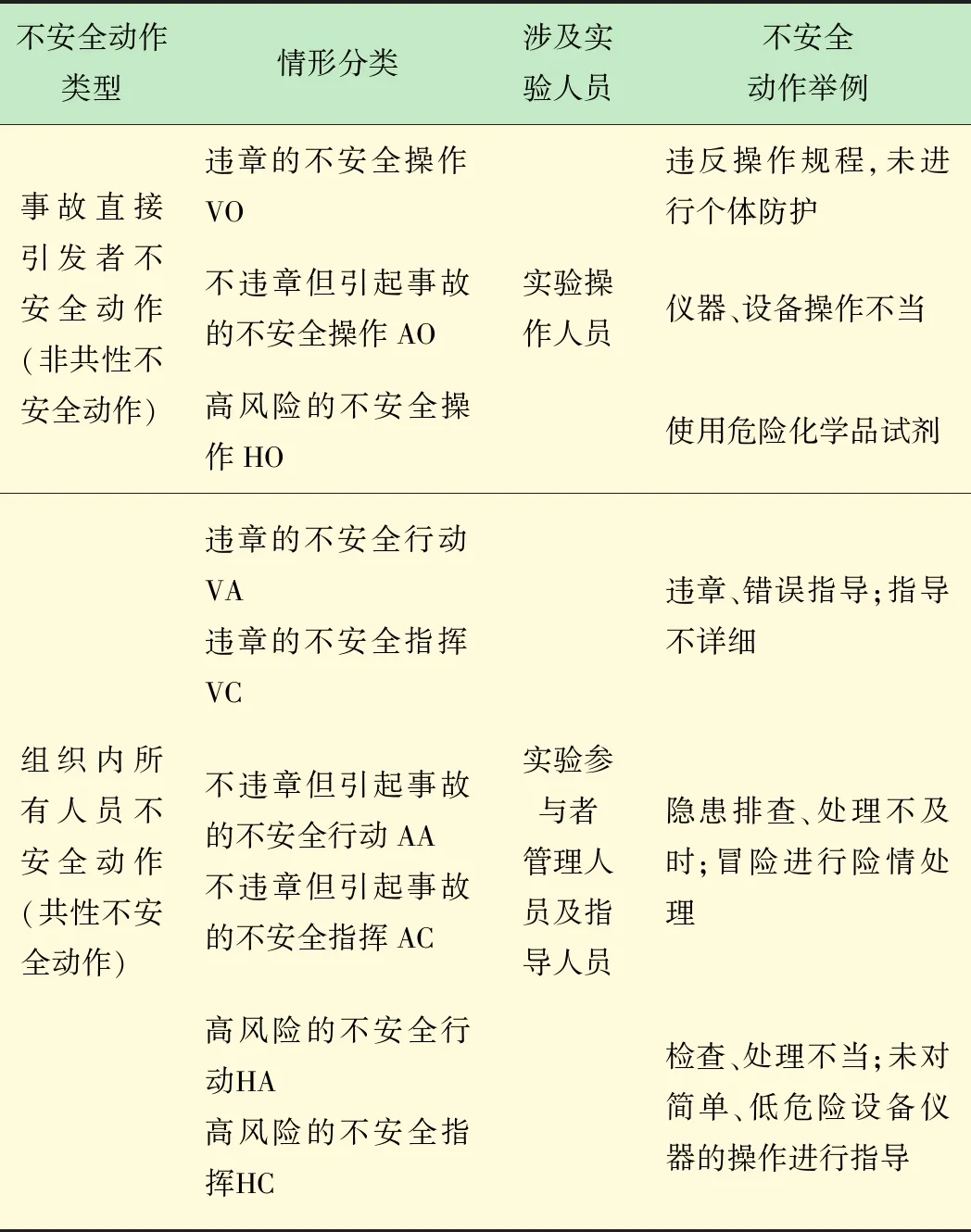

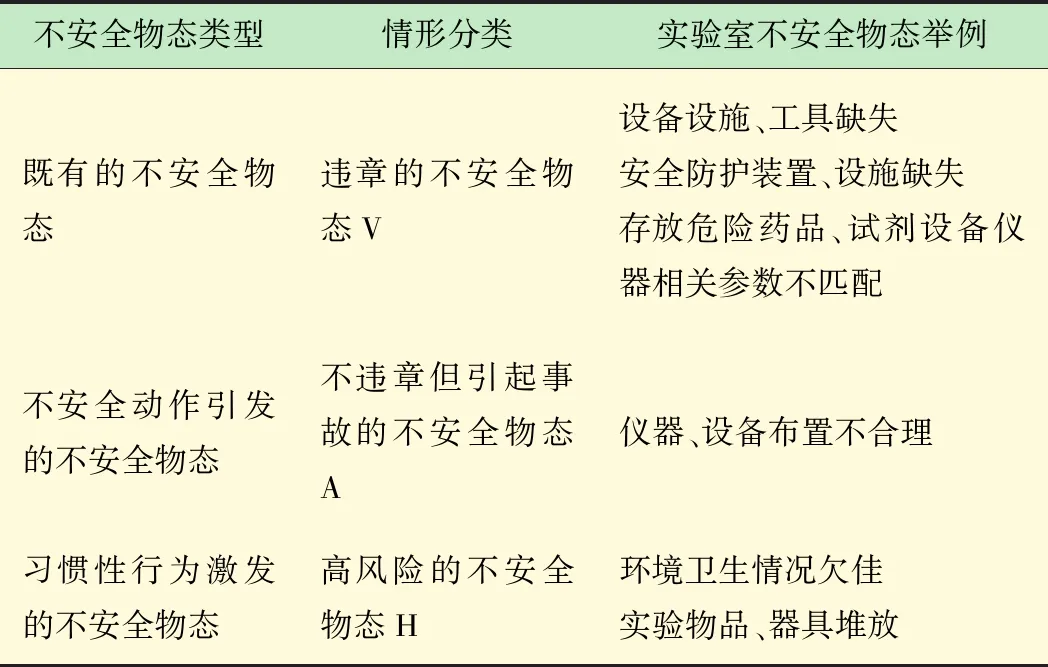

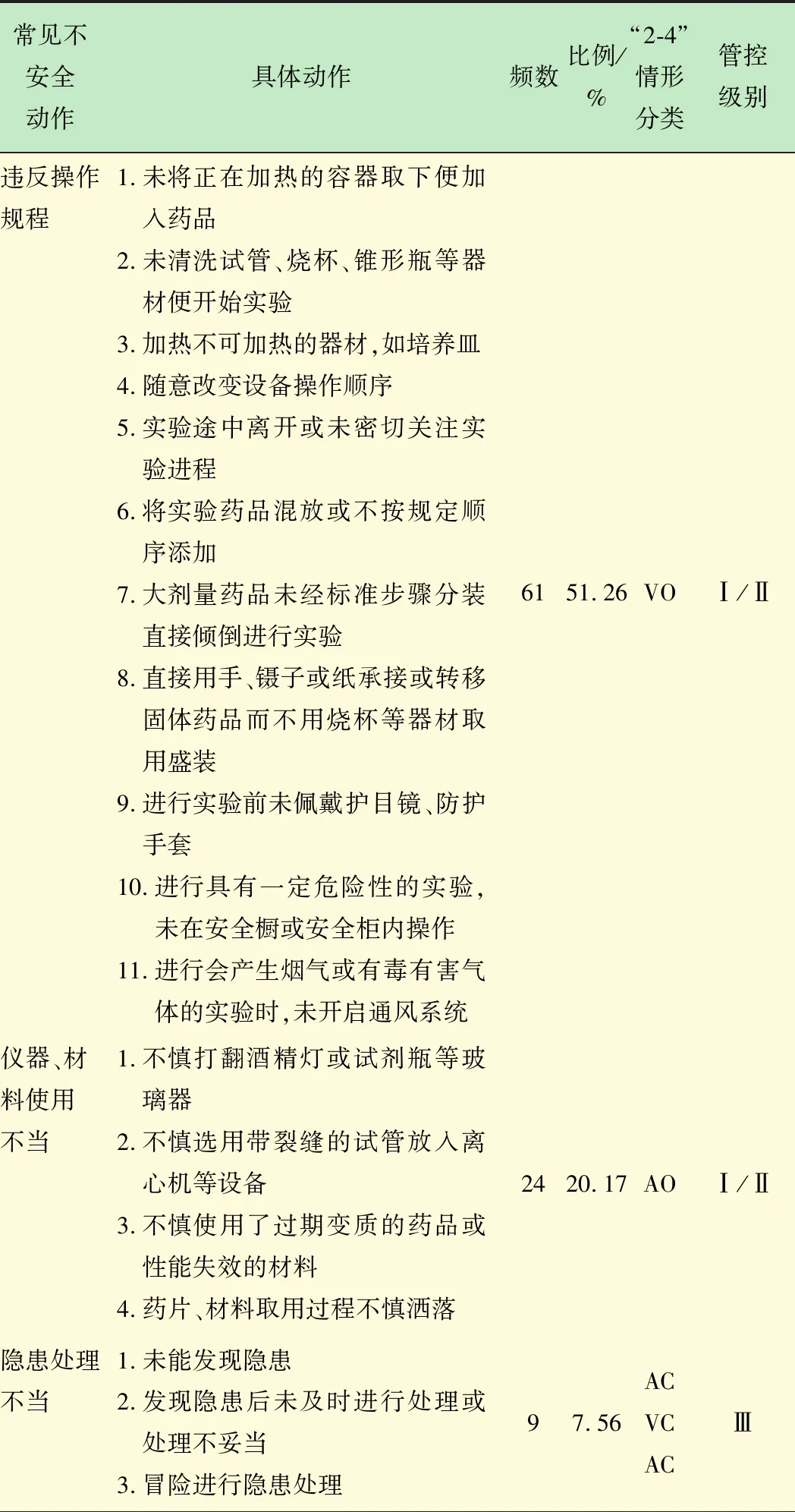

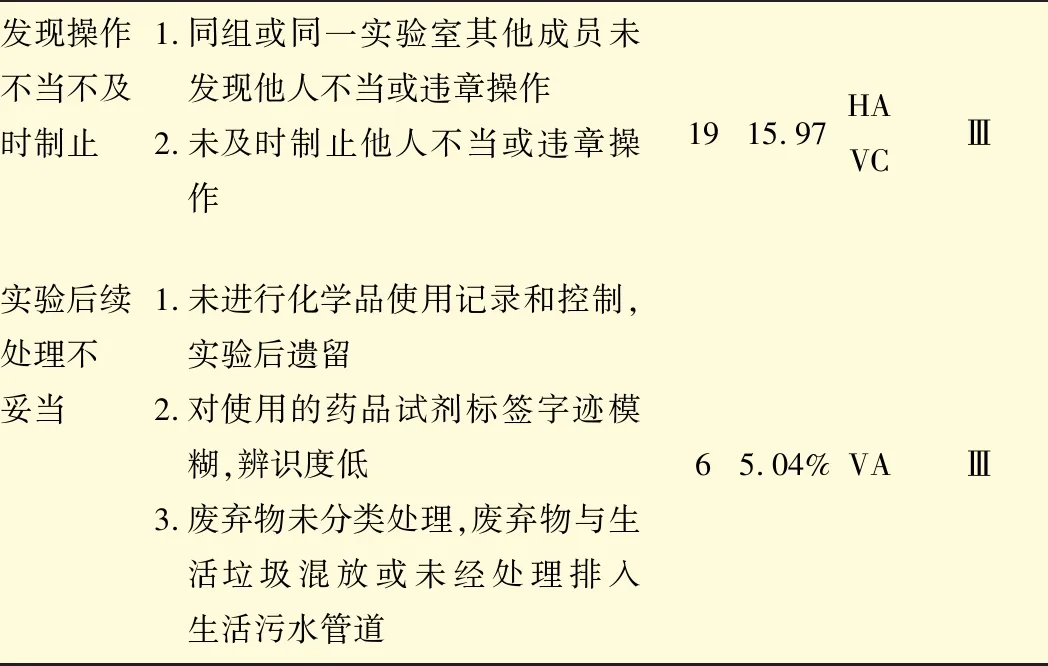

事故致因“2-4”模型是通用的事故分析方法,其将事故的直接原因定位为一次性行为和物态,属于组织内部因素[7]。具体分为不安全动作(unsafe act),不安全物态(unsafe condition),其中不安全动作3类包括:不安全操作,不安全行动,不安全指挥。根据是否违章又划分为3个子类,共存在9种情形。不安全物态根据是否违章划分为3种情形[8]。而且,不同类型的事故其直接原因发生的途径也是不尽相同的。根据事故致因“2-4”模型中对不安全动作及不安全物态的判定方法,结合高校实验室事故具体情况,分析事故发生的直接原因情形及途径分类,如表1、2所示。

应用表1、2,可以对样本事故直接原因即实验室事故中具体的不安全动作及物态进行归类,便于确定事故“触发点”找出共性原因。

2 实证研究

2.1 高校实验室事故多发环节分析

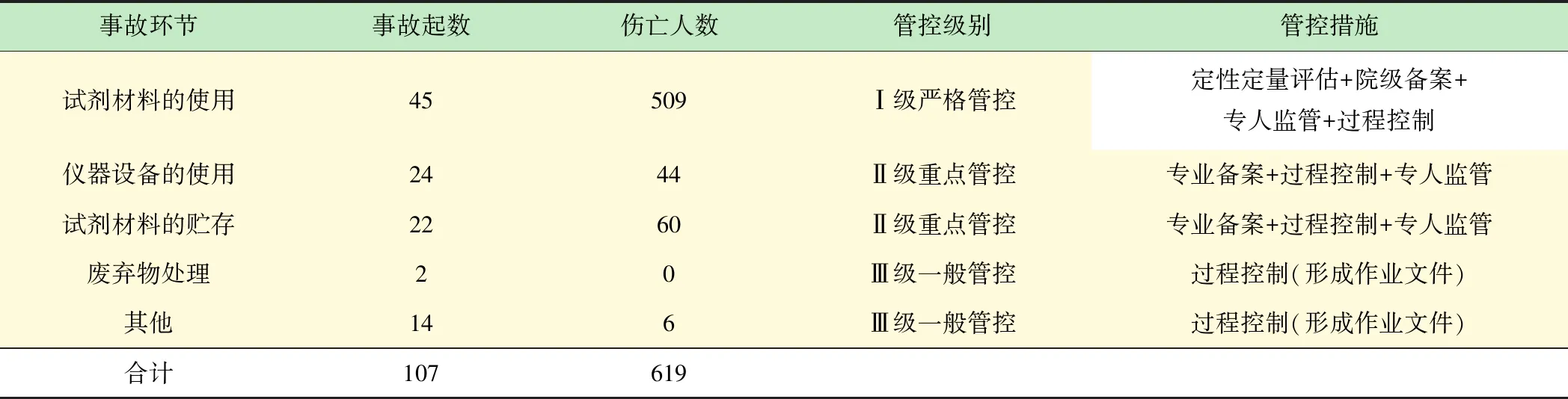

2001~2016年107起高校实验室事故共造成109人受伤,10人死亡,平均伤亡人数约为6人(统计数据主要来自原国家安全监督管理总局网站及其他网站、报刊、新闻等主流媒体,部分事故数据引自李志红等[2-3]公开发表的文章)。事故多发生在实验试剂材料的使用环节,其次为仪器设备的使用和试剂的贮存过程[3]。具体分析数据如表3所示。

统计结果表明,试剂材料在使用过程中发生的事故最多,占事故总数的42.06%,造成的人员伤亡也最多,占总伤亡人数的82.33%。其次是设备仪器的使用环节和试剂材料的贮存环节,分别占事故总数的22.43%和20.56%,但试剂材料的贮存环节发生的事故造成的人员伤亡占伤亡总人数的9.69%,略高于设备仪器使用环节。废弃物的处理过程中虽有事故发生但没有造成人员伤亡。由此可知,实验室事故多发环节为:试剂材料的使用环节,仪器设备的使用环节,试剂材料的贮存环节。为了更好地避免事故发生,建议针对实验室事故多发环节应采取分级控制[9]。

表1 实验室不安全动作原因情形及途径分类表

表2 实验室不安全物态原因情形及途径分类表

注:习惯性行为[1]:安全知识不足,安全意识不高,安全习惯不佳,安全心理不佳,安全生理不佳

表3 实验室事故多发环节统计及分级控制措施

注:其他环节包括:搬运、清洗、调试等

2.2 实验室事故“触发点”确定

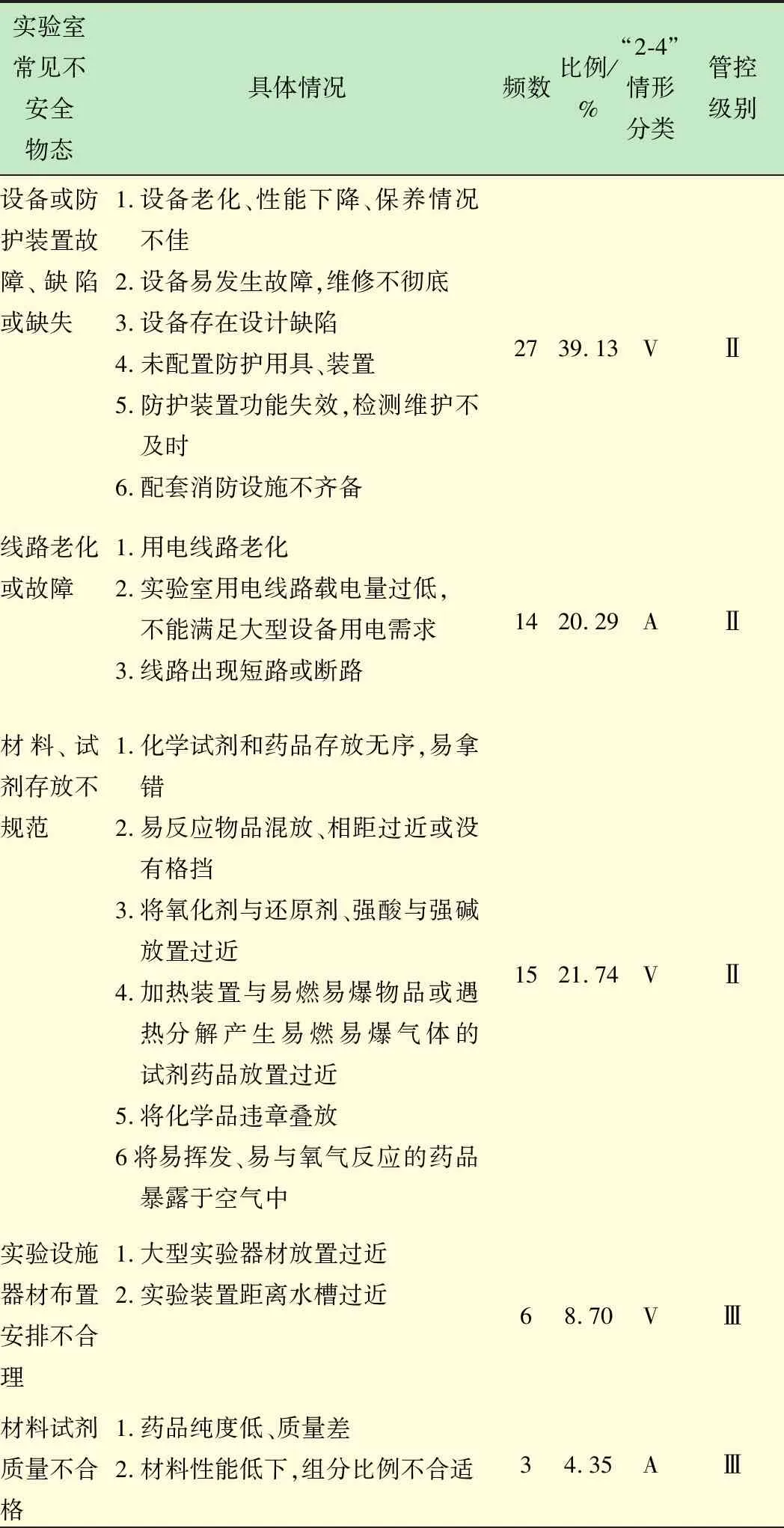

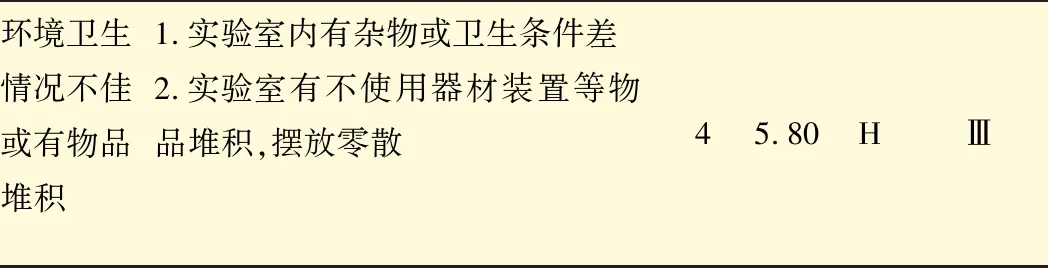

根据实验室不安全动作及物态的情形分类,对高校实验室107起典型事故直接原因进行分析,明确导致事故发生的最终“触发点”即哪类实验室不安全动作和物态最终触发事故,明确其共性并根据表3划分管控级别[3-4]。将实验室常见的不安全动作进行情形分类统计如表4、5所示[6,8]。

表4 实验室107起典型事故不安全动作分类统计

续表4

发现操作不当不及时制止1.同组或同一实验室其他成员未发现他人不当或违章操作2.未及时制止他人不当或违章操作1915.97HAVCⅢ实验后续处理不妥当1.未进行化学品使用记录和控制,实验后遗留2.对使用的药品试剂标签字迹模糊,辨识度低3.废弃物未分类处理,废弃物与生活垃圾混放或未经处理排入生活污水管道65.04%VAⅢ

注:1.同种不安全动作可能由不同人员发出,统计时归为一个动作;一起事故可能由多个不安全动作共同造成,因此不安全动作总次数大于事故总起数

表5 高校实验室107起事故不安全物态分类统计

续表5

环境卫生情况不佳或有物品堆积1.实验室内有杂物或卫生条件差2.实验室有不使用器材装置等物品堆积,摆放零散45.80HⅢ

注:同种不安全物态可能由具体不同设备产生,统计时归为一个不安全物态;一起事故可能由多个不安全物态共同造成

根据统计数据可知,高校实验室107起事故多发生于实验操作过程中即实验材料和仪器的使用环节,均属于Ⅰ/Ⅱ严格或重点监管级别。各类不安全动作出现的总频数为119次,各类不安全物态出现的总频数为69次。根据事故致因“2-4”模型中对不安全动作的9种分类标准,对22个具体动作进行归纳整理,确定了6种类型(VO+VC+VA+AO+AC+HA)。其中由于人员的违章不安全操作(VO)11项,违章不安全行动(VA)3项,违章指挥(VC)2项,分别占不安全动作引发事故情形比例的50%,13.64%,9.09%,共计72.73%。从事故原因出现频率分析,违章的不安全操作、行动和指挥(VO+VA+VC),出现频数大于67,多于不安全动作总频数的 56.26%。实验室中仪器,设备,材料常出现的不安全物态状态有6种,具体表现为21小项,同样根据事故致因“2-4”模型中对不安全物态的分类标准,确定了实验室不安全物态的3种类型(V+A+H)其中违章的不安全物态(V)14项,所占比例为66.67%,出现频数为48,占不安全物态总频数的69.57%。

由以上分析可知,基于事故直接原因不安全动作和不安全物态两个因素,无论是从事故类别和原因出现频数分析都可看出,由于不遵守实验室规章制度即“违章”导致的事故类别和频数分别占实验室事故总类和总频数的一半以上,且多数属于Ⅰ/Ⅱ严格或重点控制级别。因此,无论是从人的角度分析的违章不安全操作、动作或指挥(VO+VA+VC)以及从物的角度分析的违章不安全物态(V),只要涉及到了“违章”就可以看作是导致事故的“触发点”。而且绝大多数事故都是由于该触发点所引发的,即明确了共性原因。

3 解决措施

避免“违章”是有效预防实验室事故关键。须从3个方面出发,①“章”即规章制度制定、实施和完善。②“违”即去“违”存“遵”,去除违章动作及物态,遵循规章制度,③动态组织管理体系+信息化平台。

(1) “章”即规章制度。不安全动作及状态判定的主要依据就是根据安全法规、标准、规章制度、操作规程等。为了清晰明了地对不安全动作及物态进行判定,规章制度的制定必须具有针对性,具有可实施性[10]。 通过查阅相关文献资料及对实验室事故的统计分析可知,实验室内重点约束因素为:危险实验试剂、材料和具有一定危险性的设备仪器[11]。重点规范环节为实验材料的使用和储存环节,实验仪器的使用操作环节,并采用分级管控的措施。分级管控需要配套的管理及规章制度(见表3)。合理规划和利用实验室有限资源,通过优化整合,确保实验室达到最佳的安全状态[12]。

(2) 去“违”存“遵”。在规章制度执行过程中为了保证其良好的规范效果,必须消除一切违章动作及物态,使“遵”成为实验室安全管理的常态。因此,要采用自我管理和他人管理双重管理机制。自我管理主要涉及实验人员的知识、意识、习惯、生理、心理因素即事故致因“2-4”模型中的间接因素[7]。只有实验操作人员具备一定的安全知识,较高的安全意识,良好的安全习惯,较好的安全生理和心理状态才能够理解、重视、自觉的遵守、正确履行操作规程及相关的规章制度,消除不安全操作及动作,从自身角度去除“违”。

消除“违章”使规章制度得到充分的落实,除了自我管理外,他人的管理也是关键。个人的知识、意识、习惯、生理和心理因素均呈现出不同的表现形式,有优势就会有弊端和缺陷,这类弊端或缺陷需要由他人的管理来弥补和完善。通过实验室管理人员或指导人员来发现、督促、处理、弥补操作人员在实验操作过程中可能出现的“违章”操作或动作,以及实验仪器设备、材料物料的“违章”不安全物态,并确保规章制度的有效落实,从管理角度去除“违”留存“遵”[13]。当然,实验室管理人员和指导人员除了管理他人,自身同样肩负着自我管理的任务,不断加强自身对规章制度的认识避免出现“违章”指挥。由此可见,实验室管理人员和指导人员在实验室安全管理中起着重要作用。

(3) 完善组织管理体系。实验室规章制度是实验室管理体系的一部分,避免“违章”消除事故触发点,所有制度的运行和落实需要一个良好的平台,即完善的组织管理体系,健全的实验室标准化管理制度。实验室安全管理要强调科学化和信息化,且在运行过程中可以根据实践不断反馈完善[14-15]。基于上述统计分析,建议高校实验室安全管理可以采用标准化管理PDCA+信息化管理模式[16]。①计划(Plan),发现问题提出解决方案。明确实验室事故主要原因,确定安全监管的重点环节及关键要素。制定有针对性的管理措施及治理方案。②实施(Do),监督落实过程。实验室规章制度及改进措施的执行和落实过程。在日常实验室管理过程中,实施自我管理和他人管理的双重管理机制,同时使用完备的材料、设备记录文件,管理过程控制文件,仪器、设备操作手册等指导文件和作业文件,指导并规范实验操作人员和实验管理人员,使规章制度和整改措施能够有效落实。③检查(Check),在规章制度和整改措施执行一段时间后,对实验室进行全面的安全检查,以评估规章制度落实情况以及经过改进后的实验室安全状况,形成Check文件。Check文件中主要涉及实验室对重点监管环节和因素的管理效果评估结论,新出现的或以往忽略的危险因素,规章制度执行效果评估等。④处理(Action),优化反馈的阶段,使实验室的安全状态形成良性的循环。对于Check文件中指出的管理缺陷或漏洞,要采取激励措施,进一步修订安全管理的目标,使其不断优化[17]。

4个环节构成闭合的环状管理模式,具有动态性。同时结合信息化操作平台,将所有实验数据,管理文件,标准化章程,事故案例等信息进行整合,实现基础数据规范化管理。在实际运行过程中不断总结管理经验,避免“违章”这一共性原因的出现,消除诱发实验室事故的“触发点”,树立更高的安全管理目标。

4 结 语

为了保证高校实验室的安全,确保实验教学、科研的顺利进行,以事故致因“2-4”模型为理论基础,对高校实验室事故进行科学的分析得出以下结论:①实验室事故多发环节,即为试剂材料的使用环节、仪器设备的使用环节、试剂材料的贮存环节,并确定Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ分级监控模式及相应的管控措施。 ②根据不安全动作的9种判定标准,确定了6种实验室不安全动作类型(VO+VC+VA+AO+AC+HC),同理确定了3种不安全物态类型(V+A+H)。在此基础上,结合直接原因的具体体现,得出实验室事故的“触发点”为“违章”(VA+VO+VC、V),违章的不安全动作在不安全动作中的比例为72.73%,违章的不安全物态占不安全物态的66.67%。“违章”是实验室多数事故的共性原因,违章动作及物态均属于Ⅰ/Ⅱ级监控级别。③以触发点“违章”为突破口,消除事故发生共性原因,从双重角度进行分析即:规章制度本身的制定要保证针对性、科学性及可实施性;规章制度的落实要去违存遵,实施自我管理和他人管理。进而建议高校实验室可采取PDCA+信息化现代安全管理模式,实现动态的安全管理,以此来消除导致实验室事故的触发点,保证高校实验室的安全。