随葬陶器形制所见西周时期关中社会的多样性*

马 赛

(中央民族大学民族学与社会学学院)

陕西关中地区是西周时期周王朝的王幾地区,不仅有丰镐和周原这样的大型聚落,还有若干采邑、军事据点等性质的中小型聚落[1],是一个相对独立而完整的区域社会。这一区域商时期活跃着多支不同的考古学文化,不少学者从陶器的角度进行过讨论[2]。进入西周时期以后,随着出土文字资料和文献记载的吻合度逐渐提高,学界多用“西周文化”来统称这一时期广大地域范围内的考古学遗存[3]。在这样概念的概括之下,对陶器的研究也多集中在陶器的历时性变化上[4],但如果我们将这一问题放到区域社会[5]的视角中观察,就会发现其内部差异也是值得讨论的。这一问题在以往的研究中有所涉及[6],仍有进一步深入的空间。将差异性和多样性从共性的大背景之下剥离出来,可以帮助我们从微观的角度进一步深入地理解西周时期的关中社会。

每一件陶器都有它的生命史。从泥料的选择、成形到烧制成器,再到使用和最终的埋藏,都可以体现出其背后制作和使用它的人类社会。本文对区域多样性的讨论主要涉及制作层面,有关使用层面的问题将另文讨论。

一

陶器的标准化和多样性的分析是手工业生产研究中常用的概念。前者主要指一组陶器在特征上的相对一致性程度,以及达到这种一致的过程。多样性是与其相对的概念,标准化程度的加强也就意味着多样性的降低[7]。区域多样性与手工业生产密不可分,是标准化程度的宏观体现。陶器的标准化程度和多样性体现在很多方面。赖斯将其归纳为四个主要方面[8]:资源、技术、形状以及装饰或风格。本文主要从形状和装饰这两个方面入手。陶器最终呈现出来的形态,受到诸多因素的影响[9],客观的层面如原料可塑性、器物功能、陶工技能的熟练程度、生产者数量等;主观方面包括陶工、使用者主观意愿引起的变化。每一件或一组简单的陶器,都承载着其所在社会的方方面面,包括资源、技术、社会管理、社会风尚甚或族群、等级、性别、身份等多种多样的因素。

在这样的背景下,我们首先分析现象层面的一致性和差异性,再尝试对其反映的社会问题进行阐释。有关关中地区陶器共性的讨论已经非常充分[10],不再赘述,而有关差异性的讨论则比较有限,且多集中在器类的有无上[11],有关形制变化的讨论较少。

前人研究为我们深入探讨关中地区西周时期随葬陶器的区域性差异奠定了坚实的基础。上述研究多以类型学的分型定式为先期工作,并在此基础上展开对比。然而,陶器本身是集多种特征为一身的综合体,两件陶器的差异可能表现在相当多的方面。以西周时期的陶鬲为例,唇部有方唇、尖唇、圆唇等,沿部有卷沿、折沿等,裆部有联裆、分裆等,足部有锥足、柱足等;绳纹有粗绳纹、中绳纹和细绳纹等,沿面有不饰旋纹和饰单条或多条旋纹的,肩部有饰扉棱、乳丁与不饰的区别等等,不一而足。而这些极其复杂的特征,是有限的“型”和“式”的分类所难以全部涵盖的。因此,本文尝试将传统的对器物整体的型式分类扩展到对器物单项特征的分类,并通过统计分析,来对西周时期关中地区随葬陶器特征进行展现。

二

本文选择了关中地区有较丰富和详细材料发表的周原、丰镐等9个遗址[12]的969件陶器[13],对其进行观察、测量和统计[14]。通过分析,总结比较有规律性和能够体现差异性的特征,了解关中地区西周墓葬陶器特征上错综复杂的异同关系。

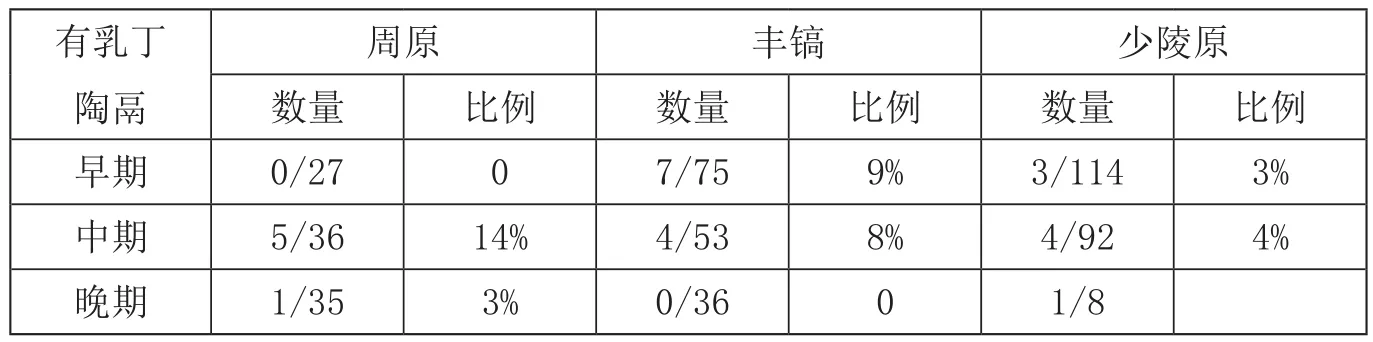

乳丁是陶鬲上常见的装饰之一,以西周中晚期的“仿铜鬲”上最为常见(图一,1、3),普通联裆鬲上也有一定数量(图一,2、4)。在陶鬲肩部装饰乳丁的风格在西周早期就开始出现在关中东部的丰镐和少陵原两个遗址,但到西周中期才开始出现在关中西部的周原遗址(表一)。鉴于制陶作坊和陶窑等遗迹在关中地区诸多遗址的普遍发现,西周时期的制陶生产应该普遍存在于各遗址中[15]。那么,陶器特征的这种变化应该是聚落之间相互交流的结果,使用乳丁的风格是首先出现在关中东部地区,再流行至西部地区。

表一__________________________________________________________________________

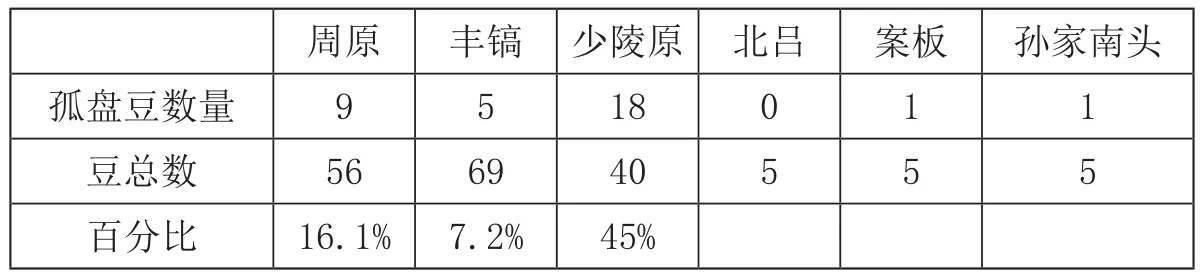

表二____________________________________________________________

表三________________________________________________________

除以上三个遗址外,店子、北吕、黄家河和王家河均未见有使用乳丁装饰的风格(表二)。值得注意的是北吕墓地,如果认为其它几个墓地陶鬲数量过少存在偶然性的话,北吕纳入统计的陶鬲有45件,其中包括属于西周中期的19件和属于西周晚期的1件,却未见一件使用乳丁装饰,说明这一风格在这个墓地中并未被广泛接受。与之相反的是,孙家南头却表现出与关中东部一致的特点,不仅乳丁数量不少,而且也在西周早期就已经出现(图二,1~4)。不独如此,孙家南头的陶豆、陶盆这些不常见乳丁装饰的器类上都见有乳丁(图二,5、6),可见这一风格在这个墓地的流行。

扉棱也是西周中晚期仿铜鬲上常见的特征之一。从表三可见其发展趋势与乳丁类似,也是西周早期首先出现在丰镐和少陵原,到西周中期才开始出现于周原遗址。

除有无之外,扉棱本身的形态差别也比较大,最少的2齿,最多的8齿,以3~5齿最为常见(图三,1~6)。统计不同形态的扉棱会发现(表四;图四),从西周早期到晚期,年代越晚越流行使用多齿的扉棱。西周早期只有2~4齿的扉棱,5~6齿的出现于西周中期,且在西周晚期比例逐渐增高。周原不仅扉棱出现的晚,而且比较流行少齿的扉棱,以3~4齿最为多见,而丰镐扉棱出现的早,且以多齿扉棱较为流行。四齿、五齿占多数,六齿也占一定数量(表五;图五)。少陵原以四齿扉棱占绝对多数,但如果考虑到少陵原墓地以西周早、中期墓葬为主,西周晚期墓葬已经很少,其流行趋势可能与丰镐是比较接近的。

肩部饰旋纹也是西周中晚期仿铜鬲上常见的特征之一。这一特征同样先出现在丰镐和少陵原,到西周中期开始出现在周原(表六)。肩部所饰的旋纹数量不等,少者一条,多者四条,以1~3条为主(图六,1~3)。多条旋纹的风格比较流行于关中东部的丰镐和少陵原遗址,多旋纹陶鬲都占到了半数以上,而关中西部的遗址则比较流行单旋纹,周原遗址纳入统计的33件装饰有旋纹的陶鬲中只有一件饰有两条旋纹(表七;图七)。可见,虽然在西周中期周原接受了肩部使用旋纹的装饰风格,但却有所选择。

表四

表五

值得注意的是,如果将丰镐遗址不同时期旋纹的情况分开考虑的话,就会发现,西周早中期,两条和三条旋纹的陶鬲在丰镐都是占据多数的,但到了西周晚期,则以一条旋纹的陶鬲为主。这一现象是否是周原反过来影响了丰镐,还不得而知,但现象本身是值得注意的。

锥足与柱足是普通联裆鬲与仿铜鬲的又一区别。根据足部情况,可以将其分为锥足、锥柱足和柱足三类(图八,1~3)。整个西周时期,陶鬲足部确有由锥足为主变为由柱足为主的趋势(图九)。而三个遗址之中,周原遗址在西周早期可以归入后两者的陶鬲数量都极少,以锥足为绝大多数,而与乳丁、扉棱和旋纹一样,在西周中期开始接受关中东部流行的风格。

口沿部的变化是一个比较复杂的特征。仿铜鬲以折沿为主,而普通联裆鬲以卷沿为主。根据沿面与颈部之间是否有明显的折痕,分为卷沿和折沿两类。整个关中地区整体的变化趋势是年代越晚,折沿鬲比例越高。但各个遗址的情况却不尽相同。

表六

旋纹条数 丰镐 _少陵原___北吕 __黄家河 孙家南头__周原__1条 __20 ___13 __2 ________3_____________1__33__2条 __14 ___1____3____________2________________________1__3条 __13________________________________________6___4___条____________________________________________1

从图一〇可以看出,虽然各个遗址都是由卷沿为主变为折沿为主,但墓葬中使用折沿鬲的风格似乎是由周原引领的,周原遗址在西周中期,折沿者就已经明显多于卷沿者,这一趋势持续到晚期。丰镐在西周中期二者比例大致相当,到了西周晚期折沿者才略多于卷沿者。而少陵原和北吕在西周中期都仍是以卷沿者居多,到西周晚期才出现明显的变化。几个遗址的差别非常明显。

与沿部特征相关的另一个指标是沿下角的大小。已有很多学者指出,关中地区西周时期陶鬲发展的整体趋势是沿下角逐渐的减小。本文将沿部角度分为7度(图一一,1~5)。由于0-2度数量都极少,因此在统计的时候将3度以上的数据统归为3度计算。通过(图一二)可以看出,从西周早期到晚期,3度逐渐减少,5~6度逐渐增多,说明沿下角确有逐渐变小的趋势。

各个遗址中(图一三),周原遗址从早到晚沿下角逐渐减小的趋势非常之明显,三个阶段的峰值分别是3/4/5度。同时,周原峰值与其它值之间的差异非常明显,峰值都在60%以上,而其它的数值都在30%以下。说明同一时期整个遗址的一致性较强,流行趋势表现的非常明显。

丰镐虽然早期3度的百分比要略高于4度,但整个西周早中晚期,4度都占有相当高的比例,而5度始终没有流行起来。各期峰值最高也不超过60%。周原到西周中期以后,3度的陶鬲比例就下降到了10%上下,而丰镐和少陵原都还保持有20%左右的比例。这说明虽然整体趋势也是沿下角由大到小,但是每一期的多样性都比较丰富,差异性要大于周原。如果不考虑晚期总数较少这个因素,少陵原总体趋势与丰镐也是接近的。其各期峰值甚至只在50%上下,更说明每期内的多样性较明显。

高领鬲是周原地区西周早期比较常见的一类陶鬲(图一四,1~3),已发表的即有12件,占周原西周早期陶鬲的41%之多。但高领鬲似乎只在周原流行。周原以外目前只见宝鸡峪泉和沣西大原村、张家坡各有一件,数量极少。

与鬲不同,并不是所有的墓地都使用簋、豆和盆随葬,因此可供分析的材料相对减少。

与大部分陶簋敞口的特征不同,敛口簋是西周陶簋中比较特殊的一类。在统计的184件陶簋中,一共只有14件,是比较少见的一类(图一五,1~4)。少陵原出土的8件簋中有7件为敛口簋,可见敛口簋在这里的流行程度。

从年代上分析,少陵原发现的7件敛口簋中,有4件属于西周早期。在未纳入统计的数据中,《沣西发掘报告》中还报道有一件敛口簋,年代亦为西周早期。而周原等地的敛口簋年代均在西周中晚期。这与陶鬲的诸多特征一样,都是关中东部地区早于西部地区。

值得注意的是,这一方面中,我们又看到了孙家南头和关中东部地区的联系。孙家南头发现有2件敛口簋,且年代均为西周早期。这与前面乳丁使用习俗分析的结果是一致的。

簋的主要纹饰有三类:绳纹、旋纹和素面。此外比较有特点的还有旋纹+乳丁纹和S纹等(表八)。前三种主要纹饰中,周原和丰镐有比较明显的区别。丰镐遗址中除商式簋器身饰绳纹之外,其它39件簋只有一件饰有绳纹。可见在丰镐,不流行在非商式簋上装饰绳纹。但是这一现象在周原大不相同,非商式簋中25%饰有绳纹。可见两个遗址之间的差异。在这一点上,孙家南头又与周原比较类似,饰有绳纹的簋相对较多,11件陶簋中有4件饰有绳纹。

陶豆按照唇部特征,可以分为尖唇和方唇两大类。部分方唇豆,唇部内凹形成凹槽(图一六,2、3)。这一特征上周原和丰镐、少陵原又表现出差异。表九可见,凹槽这一特征在周原的方唇豆上比较常见,但在丰镐和少陵原的方唇豆上则较为罕见。

陶豆的纹饰通常比较简单,有装饰的大多为豆盘上装饰旋纹(图一六,2、3)。在这一点上,少陵原和丰镐、周原这两个遗址表现出较大的差异(表一〇)。少陵原有一半以上的陶豆不装饰旋纹(图一六,4),而丰镐和周原绝大多数陶豆都有旋纹装饰。孙家南头似乎与少陵原类似。与此类似的还有豆盘的弧折程度,可分为弧盘、折盘、弧折盘三类(图一六,1~3)。表一一可见,少陵原墓地弧盘豆的比例明显高于丰镐和周原两个遗址。此外,少陵原遗址的陶豆还有一个特点,即方唇豆唇部外突的现象比较明显(图一六,4),比例也较高,而丰镐和周原遗址都非常少见。总结而言,可以看出,陶豆方面少陵原墓地表现出较明显的特殊性,丰镐和周原反而比较一致。

表八____________________________________________________________________

陶盆总体数量较少。但仍可看出,在纹饰上,周原的绳纹盆数量多于旋纹和素面的总和。而丰镐明显是素面和旋纹的较多,绳纹只占少数。这一特征和簋是一致的。

三

通过以上分析,可以看出,整个关中地区西周时期陶器的特征和变化趋势虽然有较强的一致性,但在诸多细节特征上存在较大的差异。在陶鬲的乳丁、扉棱、旋纹、沿部特征、足部特征,陶簋和盆的纹饰特征,陶豆的纹饰特征等多个方面,丰镐和少陵原都表现出比较明显的一致性,却与关中西部的周原等遗址表现出较大的差异,应该是一种地域差异的表现。

若考虑时间因素,就会发现与仿铜鬲相关的多个特征方面,丰镐都早于周原,表现出对区域风格特征的引领。但周原也并非被动的全盘接受这些社会风潮,在扉棱、旋纹等多个方面,我们都发现周原在接受影响的同时也有所选择的,并由此形成了自己的特点,引领了关中西部地区的潮流。

在大的区域差异之下,不同聚落之间也表现出明显的多样化差异。如周原在西周早期流行的高领鬲、流行齿数较少的扉棱和在肩部只装饰一条旋纹;如北吕在西周中晚期依旧坚持不折沿和保持较大的沿下角、不使用带有乳丁、扉棱和旋纹的典型的仿铜鬲;如孙家南头偏爱对乳丁的使用;又如丰镐除了商式簋之外不流行在其它簋上使用绳纹;少陵原流行弧盘和盘壁不装饰旋纹的陶豆等等。遗址之间的影响虽然广泛存在,但这种影响也是有限度的,不同聚落在接受影响的时候表现出了自己有意识的选择和创新。上述这些都是聚落之间存在的差异,可见地域性的差异既存在于大的地理范围,又存在于不同的聚落之间。

总体而言,关中地区西周时期各个遗址的陶器特征上表现出来了极其复杂的交互关系。这些差异产生的原因,是我们理解西周时期关中社会的重要视角。

关中地区西周时期陶器变化整体的一致性,以及前文提到的仿铜鬲、敛口簋等诸多陶器特征中表现出来的丰镐对周原的影响,说明从生产的角度来看,关中地区陶器制作层面的交流是非常普遍的。因此,差异的存在可能受到客观因素(如陶工之间缺乏交流、陶器制作的工艺技术水平参差不齐)的影响是比较小的[16]。也就是说,差异的存在可能更多的来自于更为主观的层面,如生产者和使用者的主观意识导致的差异。不同聚落的制陶工匠在自己主观意愿、所在聚落使用者意愿的共同影响下,逐渐形成和巩固了自身的风格。

以上分析表明,陶器制作层面的差异在西周时期的关中地区是广泛存在的,导致这种差异的原因可能非常复杂,地域、族群、等级、性别以及其它原因导致的生产者和使用者主观意愿导致的差异从不同的层面影响着陶器自身的特征。同时,虽然随葬陶器只是西周时期关中社会很小的一个侧面,但其特征和表现出来的交互关系却是关中社会在西周时期复杂性和多样性的重要体现。总结历史发展的规律是历史研究的重要目标之一,而对历史发展的复杂性、细微性和模糊性[17]的阐释也是我们理解历史的重要视角。

表九__________________________________________________________________

表一〇________________________________________________________________

表一一_______________________________________________________________

附记:由于涉及到对很多特征的统计,居址陶器的不完整性给统计分析带来的影响较大,因此本文先从随葬陶器入手,对于居址的分析容另文探讨。本文的写作过程中得到了雷兴山、郜向平、常怀颖等先生的指点,特此感谢。

[1]马赛.西周时期关中地区的聚落分布与变迁[J].南方文物,2017(3):70-78.

[2]a.邹衡.论先周文化[C]//邹衡.夏商周考古学论文集北京:科学出版社,2007:273-327.b.刘军社.先周文化研究[M].西安:三秦出版社,2003.c.张天恩.关中商代文化研究[M].北京:文物出版社,2004.d.雷兴山.先周文化探索[M].北京:科学出版社,2010.

[3]a.中国社会科学院考古研究所.中国考古学·两周卷[M].北京:中国社会科学出版社,2004:45.b.井中伟,王立新.夏商周考古学[M].北京:科学出版社,2013:207.c.郜向平.试论夏商周考古中“文化”概念的阶段性差异[J].南方文物,2017(3):53-56.

[4]a.梁星彭.岐周、丰镐周文化遗迹、墓葬分期研究[J].考古学报,2002(4):381-420.b.黄曲.周原遗址西周陶器谱系与编年研究[D].北京大学硕士学位论文,2003.c.张礼艳.丰镐地区西周墓葬分期研究[J].考古学报,2012(1):23-62. d.张礼艳.丰镐地区西周墓葬研究[M].北京:社会科学文献出版社,2015:94-110.

[5]赵世瑜.叙说:作为方法论的区域社会史研究[C]//小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:1-11.

[6]a.同[4]a.b.刘绪.夏商周陶瓷发展史初论[C]//夏商周考古探研.北京:科学出版社,2014:357-386.c.同[4]d.李茜.周原与丰镐西周陶器的比较研究[D].北京大学硕士研究生学位论文,2006.

[7]郭梦.陶器标准化意味着什么?——北侯村席怀军所制陶器的标准化程度研究[C]//考古学研究(十).北京:科学出版社,2012:265-286.

[8]Rice P M. Specialization, standardization, and diversity: A retrospective[C]. The ceramic legacy of Anna O. Shepard,Colorado: University Press of Colorado. 1991: 257-279.

[9]a.同[7].b.(美)瓦伦丁·卢克斯著.付永旭译.陶器生产的标准化和强度:专业化程度的量化[J].南方文物,2011(3):172-183.c.吕烈丹.浅谈运用统计学分析考古学器物的“标准化”和“规范化”问题[C]//考古一生——安志敏先生纪念文集.北京:文物出版社,2011:102-123.d.Rice P M. Specialization, standardization, and diversity: A retrospective[C].The ceramic legacy of Anna O.Shepard, Colorado: University Press of Colorado. 1991: 257-279. e.Rice, Prudence M. Pottery analysis: a sourcebook[M].University of Chicago Press, 2015. pp. 201-204.

[10]同[3]b:208.

[11]a.同[4]a:381-420.b.同[4]d.87-95.

[12]主要包括丰镐、周原、凤翔孙家南头、扶风案板和北吕、陇县店子、武功黄家河、铜川王家河和长安少陵原几处遗址。此外,发表材料较少的宝鸡 国墓地、峪泉、泾阳高家堡等遗址的材料作为参考。

[13]其中包括陶鬲556、簋184、豆180件和盆49件。器物选择的标准如下:1.属于关中地区西周时期墓葬出土;2.发表有清晰的线图可供观察各种特征;3.有比例尺可供测量所需的数据。符合上述特征的全部收集。

[14]各个不同遗址材料发表的情况不尽相同,上述材料中只有少陵原墓地是全部发表了所有的陶器资料,其它遗址大多为简报,这样统计数据会受到资料发表者“选择”行为的影响。但考虑到周原和丰镐两个遗址经过常年工作,多次、由不同的发掘者发表有数量众多的材料,可以在一定程度上减少材料发表不全对统计数据的影响,因此,本文的分析以丰镐、周原和少陵原的材料为主要分析对象,对不同特征进行百分比的统计,其它遗址的材料均作为参考。

[15]关中地区西周时期与陶器生产相关的遗迹见于丰镐,周原,岐山孔头沟、周公庙、流龙嘴,扶风北吕,武功浒西庄、赵家来等多个遗址。总结性的研究可参考a.张明东.黄河流域先秦陶窑研究[C]//古代文明(第3卷).北京:文物出版社,2004:115-149.b.刘绪.夏商周陶瓷发展史初论[C]//夏商周考古探研.北京:科学出版社,2014:357-386.c.王迪.中国北方地区商周时期制陶作坊研究[M].北京:科学出版社,2016.

[16]虽然较小,但并非没有,从陶器的精致程度等方面可以看出不用等级聚落之间的差异。刘绪先生曾指出都城遗址与普通遗址陶器之间有差异。(刘绪.夏商周陶瓷发展史初论[C]//夏商周考古探研.北京:科学出版社,2014:357-386.)

[17](美)柯文.历史三调:作为事件、经历和神话的义和团[M].北京:社会科学文献出版社,2015:318-328.