社会资本动员如何影响社会支持获取?——理论拓展与因果检验

李黎明 李晓光

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710049)

社会资本研究硕果累累,但也存在争论与质疑。研究表明,优质的社会资本可以为行动者带来丰富的劳动力市场回报[注]Mark S Granovetter, "The Strength of Weak Ties", in American Journal of Sociology 78.6 (1973), p1360-1380;Nan Lin, "Building a Network Theory for Social Capital", in Connections 22.1 (1999), p28-51;Yanjie Bian, "Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China", in American Sociological Review (1997), p366-385.。但也有学者以“内生性”问题为理由,对以上结果的因果性提出质疑[注]Nan Dirk De Graaf. and Hendrik D. Flap, “With a Little Help from My Friends: Social Resources as an Explanation of Occupational Status and Income in West Germany and the United States”, in Social Force 67 (1988);Ted Mouw, "Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter?", in American Sociological Review (2003), p868-898.。为了应对这一挑战,新近研究使用多种方法提高模型识别,证实了社会资本确实存在正向劳动力市场效应,其因果性得到确认[注]陈云松、比蒂·沃克尔、亨克·弗莱普:《“关系人” 没用吗?——社会资本求职效应的论战与新证》,《社会学研究》2014年第3期;梁玉成:《社会资本和社会网无用吗?》,《社会学研究》2010年第5期;Yunsong Chen and Beate Volker, "Social capital and homophily both matter for labor market outcomes-evidence from replication and extension", in Social Networks 45 (2016): p18-31.。关于“内生性”问题的争论还会持续,反思这场学术讨论,我们认为在考察社会资本的因果效应时,使用精妙的研究设计和统计模型非常必要,但同时拓展和丰富社会资本的理论逻辑也必不可少。这或许是更好地理解社会资本作用机制的有效途径,因为解释性机制或者因果推断才是社会学分析的目标[注]陈云松、范晓光:《社会学定量分析中的内生性问题——测估社会互动的因果效应研究综述》,《社会》2010年第4期。。

林南认为,社会资本理论应完成三项任务:解释资源的结构性嵌入、获取机会差异性和被动员的过程[注]林南:《社会资本: 关于社会结构与行动的理论》,张磊译, 上海人民出版社2005年版,第28页。。“被动员的过程”实际将潜在社会资源激活并转化成为社会资本,进而产生回报效应。所以,回答“内生性”问题,就需聚焦资本的动员过程。通过这场内生性争论可以发现:第一,研究者主要从社会资本存量、找工作时是否使用社会资本和社会资本使用量[注]陈云松、比蒂·沃克尔、亨克·弗莱普:《“关系人” 没用吗?——社会资本求职效应的论战与新证》,《社会学研究》2014年第3期。三种指标分析社会资本对地位获得的效应,其中后两者聚焦于资本动员,并主要检验了观测到的、已激活的社会资本对收入等的正向效应。然而,社会资本动员过程的差异(如动员的广泛性、动员对象的关系强度和异质性程度等),是否会产生不同程度的因果效应,这一问题并没有得到回答;第二,研究者主要聚焦于求职过程这一特殊现象,而现实生活中社会资本的作用场域不止于此,尤其在中国文化情境下,子女上学、求医、创业等过程中都有“关系”的影子存在。那么在这些更为广泛的社会情境中,社会资本的因果效应如何发挥也没有确切答案。而这两个问题对于理解社会资本的动员和激活过程尤为重要,有必要给予关注。

为此,本文聚焦于社会资本动员对社会支持获取的因果机制,并主要依托社交餐饮网络进行实证分析。这是因为,中国社会中“关系”往往是通过聚餐发展和维持的[注]边燕杰、刘翠霞、林聚任:《中国城市中的关系资本与饮食社交:理论模型与经验分析》,《开放时代》2004年第2期。,作为一种本土化的关系研究工具,社交餐饮网络为关系建立、拓展和使用创造了重要情境,从而实现社会资本的动员和激活。同时,社会支持是人们在日常生活中非常普遍的需求,无论何种社会支持,其获得过程都需借助社会网络这一通道来实现,而社交餐饮场合为人们提供了情感倾诉或资源攀谈的情境,有助于行动者实现社会支持获取。由此,本文将从林南的社会资本理论模型出发,对社会资本动员过程进行理论拓展,提出动员结构影响社会支持获取的理论假设,并通过追踪数据对其因果效应进行检验。

一、文献回溯:社会网络对社会支持获取的影响

社会网络是人们获取社会支持的重要渠道。这一现象在日常生活中屡见不鲜,譬如感情困扰时寻求安慰、经济困难时找人帮助。按照林南等学者的界定[注]Nan Lin et al, "Social Support and Depressed Mood: A Structural Analysis", in Journal of Health and Social behavior (1999), p344-359;Elaine Wethington and Ronald C. Kessler, "Perceived Support, Received Support, and Adjustment to Stressful Life Events", in Journal of Health and Social behavior (1986), p78-89.,前者通过社会网络分享情感、寻求理解、排泄沮丧、建立自尊等,属于情感性社会支持;后者通过社会网络获取有形帮助,如帮忙料理家务、照顾小孩和提供资金借贷等,属于工具性社会支持。纵观已有文献,学者们主要从三个视角考察社会网络对社会支持获取的影响。

第一个视角关注社会网络所链接的行动者特征(包括社会支持提供者和接受者)。研究发现,女性比男性更可能成为情感性支持的提供者[注]Gabriele Plickert et al., "It’s Not Who You Know, It’s How You Know Them: Who Exchanges What With Whom?", in Social Networks 29.3 (2007), p405-429.,个体年龄[注]⑨Valerie Haines et al., "Exploring the Determinants of Support Provision: Provider Characteristics, Personal Networks, Community Contexts, and Support Following Life Events", in Journal of Health and Social Behavior (1996), p252-264.、收入等经济状况⑨都对社会支持提供显著影响。作为社会学的经典视角之一,学者发现社会角色对社会支持的提供具有重要影响,比如父母和子女之间更可能交换社会支持,朋友、邻居和兄弟姐妹占据几乎一半的社会支持来源[注]Barry Wellman and Scot Wortley, "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support", in American Journal of Sociology 96.3 (1990), p558-588.。这一视角强调行动者特征,但对行动者之间的联系性要素关照不足。

第二个视角聚焦联系或关系特征,包括联系可及性、关系强弱性和支持提供者-接受者间的相似性。联系可及性越强,行动者在遇到困扰时越有可能通过网络获取社会支持[注]Mario Small and Christopher Sukhu, "Because They were There: Access, Deliberation, and the Mobilization of Networks for Support",in Social Networks 47 (2016), p73-84.。关系越强,越有可能提供不同类型的社会支持[注]Andreas Herz, "Relational Constitution of Social Support in Migrants’ Transnational Personal Communities", in Social Networks 40 (2015), p64-74.。更为具体的研究发现,在中国,亲属对财务支持的作用大于精神支持,并且财务支持网中兄弟姐妹等亲属比父母的影响更大,而同事和朋友对精神支持的作用大于财务支持[注]张文宏、阮丹青:《城乡居民的社会支持网》,《社会学研究》1999年第3期。。提供者-接受者相似性对社会支持的影响有两种不同的观点,按照同质性交往[注]Miller McPherson et al., "Birds of a Feather: Homophily in Social Networks", in Annual Review of Sociology 27.1 (2001), p415-444.,具有相似特征的人更有可能产生相似需求和同理心,从而促进彼此交换社会支持;但按照异质性交往,不同社会群体之间更有助于提供补充性和多元性的社会支持[注]Barry Wellman and Scot Wortley, "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support", in American Journal of Sociology 96.3 (1990), p558-588.。这一视角尽管关注行动者之间的联系性要素,但主要强调二元主体间联系,一定程度上简化和忽略了社会网络的结构性特征。

第三个视角探索网络结构对支持获得的影响,比如网络规模、网络构成、网络异质性等要素。网络规模方面,学者认为网络成员数量越多,越有助于情感性支持获得[注]Teresa Seeman and Lisa F. Berkman, "Structural Characteristics of Social Networks and Their Relationship with Social Support in the Elderly: Who Provides Support", in Social Science & Medicine 26.7 (1988): p737-749.;但也有研究发现,亲密关系的网络规模越小,越有益于彼此间提供社会支持[注]Barry Wellman and Kenneth Frank, "Network Capital in a Multi-Level World: Getting Support from Personal Communities", in Social capital: Theory and research (2001), p233-273.。网络构成强调网络内部的集成特征对社会支持的影响,比如所有网络成员中性别等群体比例、平均联系次数或职业声望等均值。网络异质性则关注网络内部的变异特征,这一指标对支持获得的影响同样存在同质性和异质性的争论[注]Barry Wellman and Scot Wortley, "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support", in American Journal of Sociology 96.3 (1990), p558-588.。

综合以上文献,已有研究分别探讨社会网络中行动者特征、关系特征和网络结构特征对社会支持的影响,内容丰富、系统性强,但仍有一些问题尚待继续探索。首先,研究者主要集中于社会网络的静态特征对社会支持的效应,而忽略网络的动员过程。社会网络的确可以传递资源,但静态网络只能反映一种链接状态,真正发挥社会支持效应的是社会网络所附着的社会资源,即社会资本。这一过程中,唯有社会支持的需求者产生动员行为或提供者产生主动帮助行为,社会资源才能转化为社会资本,进而影响社会支持获取。否则,缺少动员环节,研究者所观测到的影响可能仅为统计相关,而非真正意义上的因果效应。其次,网络异质性是否有助于社会支持获取?已有研究各执一端,分别基于同质性交往和异质性交往得出截然相反的结论,有待进一步检验。为此,下文将首先回顾林南的社会资本理论框架,并丰富资本动员过程,随后提出资本动员影响社会支持的理论假设并给予检验。

二、社会资本的动员结构与社会支持获取

(一)社会资本的动员结构

林南将社会资本定义为:在目的性行动中被获取的和/或被动员的、嵌入在社会结构中的资源[注]林南:《社会资本: 关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第28页。。该定义强调三个组成要素:(1)资源,即被人类社会通过共识或影响赋予价值的物质或符号物品;(2)结构性嵌入,即这些有价值资源嵌入在等级制结构和网络结构中;(3)行动,即行动者为了促进自我利益,会采取行动维持和获取有价资源。在此需要注意的是,社会资本、社会网络、社会资源是三个并不等同的概念,三者之间的关系可以理解为社会资本是由社会网络所链接的社会资源。

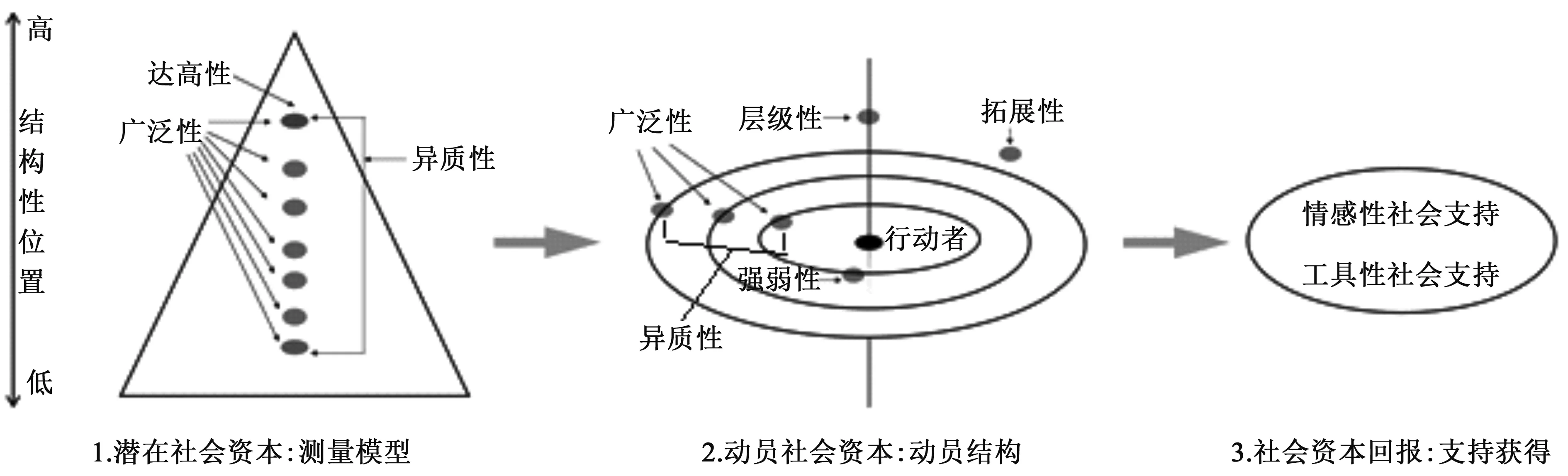

基于上述定义,林南提出社会资本的测量模型(如图1第1部分所示)。该图中,金字塔用来表示等级制社会结构,而有价值资源(包括财富、权力和名声)就分布在这一等级制结构中,纵轴则用来表明不同等级的资源占有者所处的结构性位置。基于这一框架,社会资本主要通过三个指标来测量[注]参见林南:《社会资本: 关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第61页。:(1)达高性,即行动者可以通过社会网络所触及的最顶端的资源;(2)异质性,即在等级制结构中能通过社会网络所触及资源的纵向幅度;(3)广泛性,即通过社会网络能触及资源的多样性。为此,林南社会资本理论模型的内容可概括为:结构位置(金字塔等级制)和网络位置(关系强度和桥梁)制约着行动者对社会资本的获取性,一旦社会资本被激活或被动员,那么它就可为个体带来利益回报(包括财富、权力和声望)[注]林南:《社会资本: 关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第74页。。该理论模型得到了广泛应用,既被用来分析劳动力市场中使用社会资本所带来的回报效应[注]参见边燕杰:《城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》2004年第3期;张文宏:《中国社会网络与社会资本研究30年(上)》,《江海学刊》2011年第2期;张顺、郭小弦:《社会网络资源及其收入效应研究:基于分位回归模型分析》,《社会》2011年第3期;边燕杰、张文宏、程诚:《求职过程的社会网络模型: 检验关系效应假设》,《社会》2012年第3期。,也被用来解释社会资本欠缺或回报欠缺造成的不平等现象[注]参见Yao Lu et al., "Social Capital and Economic Integration of Migrants in Urban China." in Social Networks 35.3 (2013), p357-369;程诚、边燕杰:《社会资本与不平等的再生产——以农民工与城市职工的收入差距为例》,《社会》2014年第4期;李黎明、李晓光:《族群、社会资本与收入差距——对西北族群和西部汉族的比较研究》,《中山大学学报(社会科学版)》2016年第5期。。

图1 社会资本的理论模型

但是,社会资本是如何被动员和激活的?其动员过程的差异是否会产生不同的资本回报?这一问题似乎很少被关注过。林南模型重点关注潜在社会资本的可获性差异和已动员社会资本的回报性差异,而较少关注动员结构的差异性(在图1中表现为第1步跳跃至第3步)。那么动员结构的差异性为何重要?举例来说,小张和小李同处创业初期而缺乏资金,小张与高中同学一同畅饮,请求大家给他提供资金帮助。小李则分别邀请亲戚朋友聚餐,请求他们施与援手。最终因为小李采用广泛动员、各个击破的策略,成功筹集到所需资金。这一案例说明,动员结构(如动员次数、关系强度等)或动员策略会直接影响潜在社会资本能否转化为动员性社会资本,并进而影响社会支持获取的结果。

那么在潜在性社会资本转化为动员性社会资本的过程中,哪些标准可以用来反映动员结构呢?我们认为主要有五个指标(如图1第2部分所示)。第一,动员广泛性,指行动者所动员的社会网络成员的数量高低以及所动员的频次多寡。动员广泛性越强,行动者通过社会网络所能激活的社会资本就越多。第二,动员强弱性,主要反映行动者与其所动员社会网络成员之间的关系强度,包括交往深入程度、密切程度和信任程度等。动员越强的关系或强关系比例越多,行动者将潜在社会资本激活的可能性就越高。第三,动员拓展性,是指行动者在社会资本动员过程中,对其社会网络的拓展和建构能力。个体的网络成员不是一成不变的,而是会随着时间的推移而退出或更新,行动者在动员社会资本的过程中,如果能够有效拓展并建立新的社会联系,则有助于提高激活社会资本的可能性。第四,动员层级性,主要反映行动者所动员的社会网络成员与其自身之间的阶层地位或权威等级的差异程度。动员层级性越强,个体将潜在社会资本激活的可能性则相对越低,然而一旦激活,则会带来相对更丰富的利益回报。第五,动员异质性。主要反映行动者所动员的社会网络资源与其自身之间的资源差异程度。动员异质性越强,个体将潜在社会资本激活的可能性相对越低,然而一旦激活,则会带来更为多元的利益回报。总体来说,以上五个指标从不同维度反映了社会资本的动员结构[注]本文对动员结构的测量,主要目的是在理论上丰富和厘清潜在社会资本向动员社会资本的转化过程。尽管这是对林南社会资本理论模型的拓展与延伸,但部分用词有别于林南的模型。例如,广泛性在潜在社会资本测量模型里,反映个体通过网络所能触及到的资源多样性;在动员结构模型里,反映个体所动员的网络成员规模和频次。,动员结构的差异性不仅影响潜在社会资本向动员性社会资本的转化,也会影响动员成功后所能带来回报的大小。

(二)社会资本与社会支持获取

1.动员广泛性与社会支持获取

社会支持获取过程中,动员广泛性决定了网络成员中能为行动者提供支持的潜在范围。当行动者遇到困难,需要情感支持或工具性支持时,首先需要决定动员谁。这是一个内部对话过程,即:“我认识谁?这些人中谁拥有我现需的资源?在考虑不同因素制约后,哪些人可能给我提供支持帮助?我需要一次动员还是多次动员?”经过一系列自我对话和筛选,行动者可以逐步决定动员的网络成员范围和频次。当其他条件不变时,行动者所动员的网络成员范围越广、频次越高,其所能激活的社会支持提供者数量就越大、获得的社会支持也就越多。因此我们提出第一个假设:

假设1:社会资本动员广泛性越强,行动者获取的社会支持则越多。

2.动员强弱性与社会支持获取

行动者与网络成员之间的关系强度,会直接影响社会资本能否被激活,以及激活后带来的社会支持类型。当行动者面临动员社会网络成员时,那些关系强度越强的网络成员被选择动员的几率更大。这是因为,第一,关系强度越强的网络行动者,与行动者之间熟悉程度高、信任程度高,因此被动员成功的可能性越大;第二,关系越强,越可能共享和交换资源[注]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第64页。。因此,当其他条件不变时,行动者所动员的强关系网络成员比例越高,其所能激活的网络成员数量也就越多,能够获得的社会支持自然也越多。因此提出第二个假设。

假设2:社会资本动员的强关系比例越高,行动者获取的社会支持则越多。

3.动员拓展性与社会支持获取

拓展性决定着行动者在需要社会支持时,能否突破和超越已有社会网络的束缚,进而建构新的社会网络并获取社会支持的能力。在社会资本动员的过程中,行动者比平常更有意识、更有需要去升级社会网络,尤其当现有社会网络无法为其提供社会支持时,建构新的社会网络就显得更为必要。那些在实际动员情境中被新拓展的网络成员,往往是经过选择的、有可能提供社会支持的个体。因此,当其他条件一致时,行动者在动员社会资本过程中,对其现有网络的突破性和拓展性越强,则越有可能从新拓展的网络中获取到更多的社会支持。由此提出第三个假设。

假设3:社会资本动员拓展性越强,行动者获取的社会支持则越多。

4.动员层级性与社会支持获取

动员层级性对社会支持获取的影响,主要取决于跨阶层资源流动的难易程度。林南所论述的等级制社会结构中,越往金字塔顶端,行动者的阶层地位越高,占有和控制的社会资源越多,相应的行动者数量也就越少,进而呈现出人们在财富、权力等地位维度的阶层分化图像。这种阶层地位的分化,会强化不同阶层之间通过社会资本动员实现资源流通的难度,因为较低阶层的行动者拥有的社会资源少并且谈判空间小。实际动员情境中,被动员者的阶层地位越高,表明行动者之间越不平等,从而动员成功的可能性越小。然而一旦被动员成功,给行动者带来的资源回报可能越高,但伴生的动员成本可能也越高。因此本文倾向于推断,动员情境中层级性越高,越不利于行动者获取社会支持。由此提出第四个假设。

假设4:社会资本动员层级性越强,行动者获取的社会支持则越少。

5.网络异质性与社会支持获取

网络异质性反映行动者与社会网络成员之间的特征差异性(如性别和职业等)。该指标对社会支持获取的因果效应存在两种相反的观点。第一种观点认为异质性对社会支持具有负向效应,因为按照同质性交往原则,那些具有相似特征的人往往更有可能共享观念、理解彼此,同时更可能共享利益和产生相似需求,从而更有可能为彼此提供社会支持[注]Robert Putnam, R, 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, New York;Miller McPherson,Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook. "Birds of a Feather: Homophily in Social Networks." in Annual Review of Sociology 27.1 (2001): 415-444.。第二种观点认为异质性对社会支持具有正向效应,因为异质性社会群体之间更有助于提供补充性和多元性的社会支持[注]Barry Wellman,and Scot Wortley. "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support." in American Journal of Sociology 96.3 (1990): 558-588.。本文认为,考察网络异质性的因果效应时,需要对网络成员的地位等级性和资源异质性加以区分。按照布劳的观点[注]彼特·布劳:《不平等和异质性》,王春光、谢圣赞译,中国社会科学出版社1991年版,第115页。,社会分化主要呈现两种形式——不平等和异质性,前者反映人们在地位维度上的分布(例如权力、财富等),后者意指人们在不同群体之间的分布(例如种族、宗教)。两者之间的主要区别在于,地位维度的分布具有等级差异性,但群体之间的类别分布是不分等级的。基于此我们认为,网络异质性重点强调资源差异性而非地位等级性,它来源于个体的网络成员在不同职业群体之间的差异性分布。从资源差异性角度出发,网络异质性高则意味着非重复资源多,由此个体从不同群体成员中获取补充性、多元性资源的可能性更大。为此,本文倾向于认为,网络异质性对社会支持获取具有正向效应。

假设5:社会网络异质性越高,行动者获取的社会支持则越多。

三、数据、变量操作与模型选择

(一)数据来源

本研究的数据来自西安交通大学实证社会科学研究所边燕杰团队分别于2014年、2016年组织实施的“社会网络与职业经历”追踪调查(JSNET2014、JSNET2016)。JSNET2014为基线调查,在全国八个城市进行(长春、天津、济南、兰州、西安、上海、厦门和广州),调查首先在每个城市随机抽取社区,再通过绘制地图在社区随机抽取30名住户,入户后使用计算机辅助调查系统(CAPI)随机抽取一位有过非农工作经历的个体进行访问,最终获得有效样本5476个。JSNET2016为追踪调查,通过使用2014年绘制的地图和收集的被访者联系方式,对被访者进行追踪访问,最终获得有效追踪样本为2238个。为了获得更加精准的因果效应,并比较社会资本动员结构对两种社会支持获取影响的差异,本文仅选取追踪成功的2238个样本进行分析。

(二)变量操作

1.因变量:社会支持获取

社会支持获取包括两个变量:情感性社会支持和工具性社会支持。前者来源于问卷中的“在本地,您有多少个关系密切,可以向他/她诉说心事的朋友/熟人(不包括亲属)”题器,后者为“在本地,您有多少个关系密切,可以向他/她借钱(5000元为标准)的朋友或熟人(不包括亲属)”题器,被访者从“0个,1—3个,4—6个,7—9个,10个及以上”中进行选择。为了获得连续变量,本文赋值过程中取各选项中间值(例如选项1—3赋值为2),最终取值范围均为0到10。

2.核心自变量:社会网络动员结构

网络动员结构的测量依托于社交餐饮网络。该题器由边燕杰教授首创,最早出现于1998年中国城市调查,他发现个体成为宴席主人、客人或陪吃的频率都是测量中国人际关系的方便合理的指标[注]边燕杰、刘翠霞、林聚任:《中国城市中的关系资本与饮食社交:理论模型与经验分析》,《开放时代》2004年第2期。。社交餐饮场合为行动者营造了情感沟通、资源攀谈与交换的氛围,有助于关系建立、关系维持和关系动员[注]边燕杰等:《社会网络与地位获得》,社会科学文献出版社2012年版,第70页。。自提出以来,社交餐饮网得到广泛应用[注]边燕杰、郭小弦:《餐饮网社交功能的中日韩比较》,《学术交流》2015年第2期;陈云松、边燕杰:《饮食社交对政治信任的侵蚀及差异分析:关系资本的“副作用”》,《社会》2015年第1期。,并被用来测量社会资本动员或动员性社会资本[注]张顺、程诚:《市场化改革与社会网络资本的收入效应》,《社会学研究》2012年第1期;李黎明、李晓光:《市场化改革、关系资本动员与收入分配公平感》,《吉林大学社会科学学报》2017年第3期。,该题器在测量社会网络时操作性强、效用高且符合中国文化情境。

动员结构的四个指标分别来自社交餐饮网的如下特征:第一,广泛性是社交餐饮的频繁程度,本文通过对请人、被请和陪吃的频率进行因子分析,并将取值范围处理为0到100分之间,得到广泛性指标。第二,强弱性源于社交餐饮网中的强关系比例高低,问卷中测量了社交餐饮成员中当年相互登门拜年的比例。我们认为,行动者在平常社交餐饮网络中的成员,若能成为相互拜年的对象,那说明该成员与行动者之间的关系强度是相对较强的,相应地,如果社交餐饮网络中相互拜年的比例越高,则说明行动者所动员的强弱性越强。第三,拓展性的测量是餐饮场合结识新朋友的频率,频率越高,则网络动员的拓展性越强。第四,层级性源于餐饮场合是否经常发生三种情形:某些地位高的人总是先说话、总有一两个人控制着话题和即便不是正式场合座次也有安排,被访者选择是或否。我们认为,日常生活中,对于社会地位接近并且相互熟悉的行动者,这三种情形较少发生;如果发生,那就说明该餐饮场合行动者之间存在明显的地位差异或相互不熟悉,也就是说这是一次层级性比较高的社交餐饮。相应地,如果某一行动者的社交餐饮网络中越是经常发生以上情形,则说明其网络动员的层级性越高。因此,本文对餐饮场合的这三种情形进行因子分析,并处理为0到100分的连续变量。

最后,网络异质性指标依托于春节拜年网,该题器与定位法相结合,已被广泛用于测量中国文化情境下的社会网络[注]边燕杰:《城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》2004年第3期。。具体而言,问卷测量了春节期间被访者通过各种方式互相拜年的亲属、亲密朋友和其他人的数量,以及这些人在20类职业类别中的分布情况。本文计算出每一位被访者其所有网络成员的职业类别数,并将取值处理为0到100之间,最终作为网络异质性指标的测量。研究中涉及变量的描述性统计结果。

表1 各变量描述性统计结果

(三)模型选择

我们主要使用多元线性回归和一阶差分模型。这里对一阶差分模型做简要说明。本文分析社会网络动员结构对社会支持获取的影响时,可能存在内生性偏误,例如个人性格、能力等未观测因素可能会影响社会支持获取,如果遗漏这些变量则因果效应存在偏差。一阶差分模型的主要优势在于,消除未观测到的、不随时间变化的因素,从而获得更为精确的因果效应。具体来说,回归方程中误差项可被分为两部分:

Yit=α0+β1xit+νi+μit

(1)

其中νi代表未观测到的、不随时间发生变化、但会影响Yit的误差项,μit为随时间发生变化、并且影响Yit的随机误差项。通过将两个时间点(t=1,2)的回归方程相减可得:

ΔYit=β0+β1Δxit+Δνi+Δμit,t=1,2

(2)

由于νi不随时间变化,故Δνi=0,这就意味着像个人性格、能力等因素的影响被差分掉了。此时误差项剩下Δμit,由于我们假定它是随机扰动项,因此通过(2)式可以得到社会网络动员影响社会支持获取的因果无偏估计。同时,由于JSNET2016的追踪过程中部分样本未能成功追踪到,我们在模型中增加逆米尔斯比律,以纠正追踪过程可能存在的样本选择偏误。

四、实证结果分析

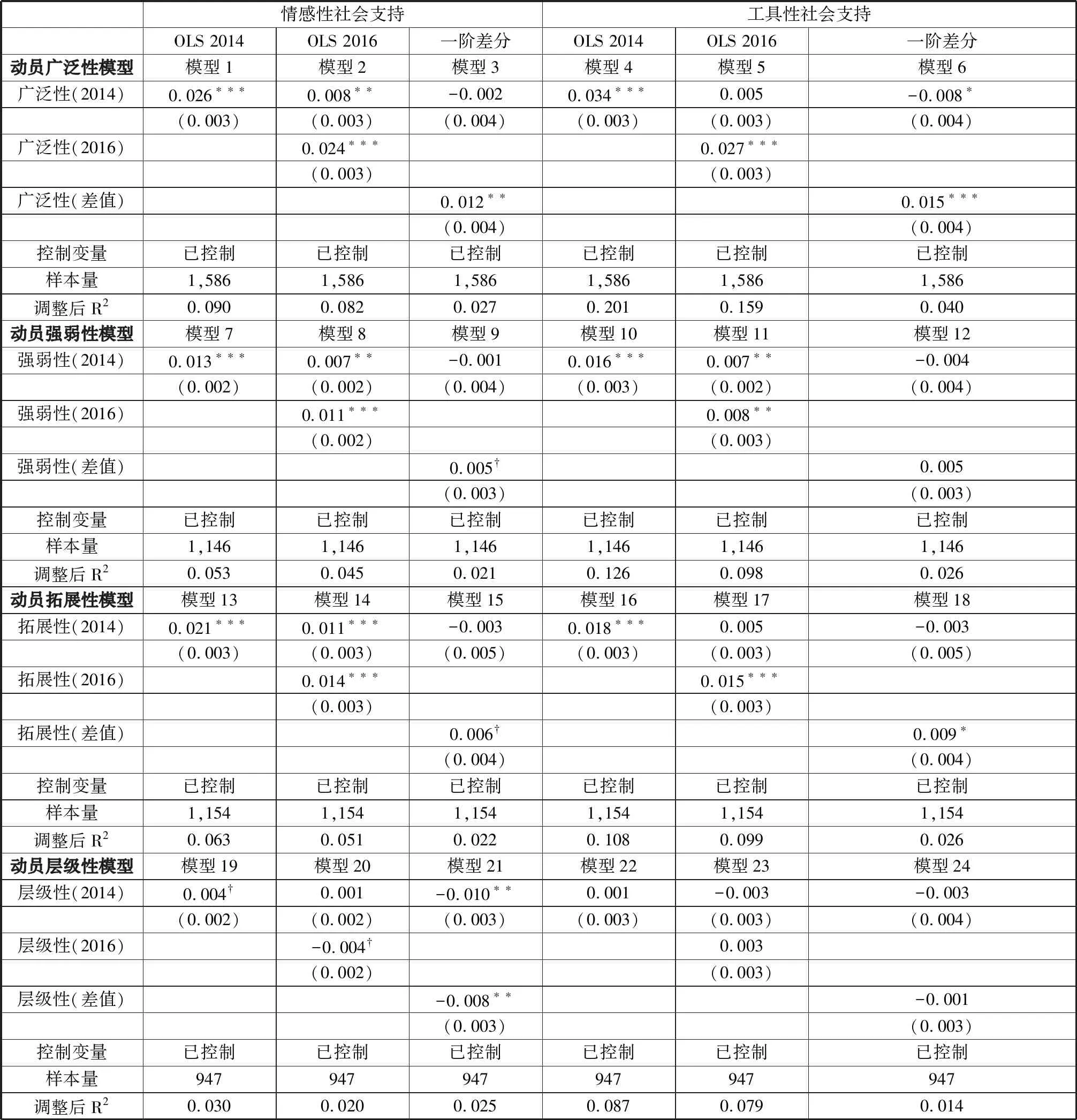

实证分析过程中,本文根据衡量社会网络动员结构的五个指标(广泛性、强弱性、拓展性、层级性和异质性)分别依次建立模型。每个指标分析中,我们首先使用2014年、2016年的数据分别建立OLS回归模型,观察各指标对社会支持获取的影响,再通过一阶差分模型检验因果效应。表2汇总了所有模型的核心系数和模型拟合情况,每个模型都控制了性别、年龄、政治身份、教育年限、婚姻、区域、收入对数和职业ISEI[注]需要说明的是,各控制变量在两年之内的变化情况差异较大,为了获得更为精细的估计,在进入线性回归模型和一阶差分模型前做了如下处理:1.两年内发生变化较大的变量,包括收入对数、职业ISEI, 进入各模型的是该变量2014年初始值和2016年变化后的值。2.两年内发生变化很小的变量(发生变化的样本小于30),包括教育程度、政治身份、婚姻状况,由于差分模型中发生变化的个案过少,难以满足统计需要,因此进入各模型的都是2014年初始值。3.两年内未发生变化的变量,包括性别、区域,进入各模型的为该变量2014年初始值和2016年未变值。年龄本质上也属于第3类(本研究根据“调查年份-出生年份”计算年龄,未考虑细致月份,故此年龄为同步变化,一阶差分模型其变化量的系数为0)。,并在OLS2016和一阶差分模型中也控制了2014年相应指标的观测量。

表2 社会网络动员结构与社会支持获取

网络异质性模型 模型25 模型26 模型27 模型28 模型29 模型30 异质性(2014)0.031∗∗∗0.011∗∗∗-0.0040.035∗∗∗0.010∗∗-0.001(0.003)(0.003)(0.004)(0.003)(0.003)(0.004)异质性(2016)0.024∗∗∗0.032∗∗∗(0.003)(0.003)异质性(差值)0.015∗∗∗0.022∗∗∗(0.004)(0.004) 控制变量已控制已控制已控制已控制已控制已控制 样本量1,5971,5971,5971,5971,5971,597 调整后R20.1030.0860.0330.2000.1880.043

注:1.双尾检验显著度: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, †p<0.1;

2.限于篇幅,表格中没有展示控制变量和截距项的分析结果,感兴趣者可向作者索取。

(一)动员广泛性与社会支持获取

模型1到模型3是动员广泛性影响情感性支持的结果。观察可知,OLS回归表明动员广泛性对情感性支持具有显著的正向效应,并且这一效应在两期数据中非常接近(2014年为0.026,2016年为0.024)。一阶差分结果表明,在消除未观测到的、不随时间发生变化的因素之后,动员广泛性的正向效应依然显著,它每增长1个单位,情感性支持增长0.012个单位。这就表明,日常生活中当行动者需要情感性支持的时候,如果能够寻找更多的网络成员或者以更高频率去动员网络成员,那么该行动者所能得到的社会支持相应也就更多。

模型4到模型6为动员广泛性对工具性支持的效应。由OLS回归结果可知,动员广泛性对工具性支持的影响在两期数据中都为正向显著。一阶差分模型结果表明,在0.001显著度水平下,动员广泛性每增长1个单位,行动者获得的工具性支持可以提升0.015个单位。该结果意味着,当人们获取工具性支持时(比如需要借钱),如果能够动员更多的网络成员或者以多次去动员网络成员,那么其所能获得的工具性支持更多。

综合上述两个发现,假设1得到支持,即动员广泛性越强,行动者获得的社会支持越多。此外,我们还可以发现:第一,从差分模型结果看,无论情感性社会支持还是工具性社会支持,在OLS回归中广泛性指标的因果效应都存在被高估的情况。第二,比较模型3和6可以发现,动员广泛性对工具性支持的效应大于对情感性支持的因果效应。这说明,相对情感性支持而言,扩大动员规模、提高动员频次可以带来更多的工具性社会支持。

(二)动员强弱性与社会支持获取

模型7到9为动员强弱性对情感性社会支持的影响。观察OLS回归结果可以发现,无论在2014年数据还是2016年数据中,动员关系强度越强,行动者能够获得更多的情感性支持。这一正向的因果效应同样得到一阶差分模型结果的支持,具体来说,在0.1显著度水平下,行动者所动员的强关系比例每增长1个单位,该行动者所能获得的情感性支持增长0.005个单位。这就意味着,现实生活中当个体遇到感情困扰等问题时,通过向网络成员中跟自己关系更为亲密、信任的人寻求帮助,则更有利于自身获得更多的情感性支持。

模型10到12为动员强弱性对工具性支持的效应。从模型结果来看,动员强弱性对工具性支持的效应尽管在OLS2014和OLS2016结果中都通过显著性检验,但在一阶差分模型中并未通过显著性检验。这说明动员过程中强关系比例越高,未必有利于行动者获取工具性社会支持。这也与现实生活逻辑相符合,因为强关系网络成员拥有的非重复信息或有价值资源相对有限,更多的异质性信息或资源存在于那些弱关系网络成员中。由此,动员的强关系比例越高,能获取到的工具性支持越少,相反,通过动员弱关系网络成员更有助于行动者获取工具性支持。

以上结论意味着,假设2部分得到支持,即社会网络动员的强关系比例越高,则行动者获取到的情感性支持越多。此外我们还可以发现,第一,与动员广泛性对社会支持的影响相一致的是,情感性支持动员强弱性所产生的因果效应在OLS中被高估了。第二,工具性支持一阶差分模型结果并不显著,说明动员强关系未必有利于行动者获取工具性社会支持。

(三)动员拓展性与社会支持获取

模型13到模型15展示了动员拓展性对情感性支持获得的作用。观察可知,OLS2014和OLS2016结果都表明,动员拓展性对与情感性支持具有显著的正向效应。通过一阶差分模型可以发现,在0.10显著度水平下,动员拓展性每增长1个单位,则行动者获得的情感性支持增长0.154个单位。可以推测,行动者在社交餐饮场合新结识的网络成员,可以有效地为行动者带来情感性支持的回报。

模型16到模型18呈现的是动员拓展性对工具社会支持的影响。可以发现,动员拓展性对工具性支持的效应在两期数据中都得以支持,并且这一效应为正向显著。一阶差分模型进一步确认了该结论的稳定性。具体来说,在0.05显著度水平下,行动者的动员拓展性每增长1个单位,则该行动者获得的工具性支持将增长0.218个单位。这就意味着,日常生活中,个体在社会网络动员情境中新拓展的网络成员,能够显著地促进行动者获取到更多的工具性支持。

通过以上两点分析,本文的假设3得到支持,即动员拓展性越强,则行动者得到的社会支持越多。与前文一致,我们通过比较不同模型之间的系数时可以发现,和一阶差分结果相比较,OLS回归结果中网络拓展性效应被高估了。同时,网络拓展性对工具性支持的影响效应高于情感性支持,换言之,动员过程中新结识的网络成员更有助于工具性支持获得。

(四)动员层级性与社会支持获取

模型19到模型21为动员层级性对情感性社会支持的效应。OLS2014模型结果表明,动员层级性对情感性支持有正向显著影响,但OLS2016表明,该影响为负向显著。哪个结果更可信?通过一阶差分模型,可以发现,消除为观测到、不随时间发生变化的变量后,动员层级性对情感性支持具有显著的负向影响,它每增加1个单位,情感性支持降低0.008个单位。这与现实逻辑相符,动员情境中的阶层差异或权威等级差异,会阻碍赴宴者之间的情感交流,从而对情感性支持获取具有负向影响。

那么动员层级性是否有助于行动者获取工具性社会支持?模型22到模型24呈现出层级性对工具性支持的作用。OLS2014和2016回归结果都表明,动员层级性对工具性支持不存在显著影响。一阶差分模型结果表明,排除那些未观测到的、不随时间发生变化的因素之后,动员层级性依然对工具性支持也不存在显著影响。

通过以上两点分析,本文的假设4部分得到支持。动员层级性对于情感性支持具有显著的负面影响,但是对于工具性社会支持并无显著影响。由此可以推测,动员情境中的阶层或权威等级差异,的确会阻碍行动者之间进行深入的情感交流,从而不利于情感性支持获取,但对工具性社会支持的影响可能存在边界条件。理论上讲,层级性越高,则赴宴者之间的财富、权力等级差异越大,也就有了更多潜在的可流动社会资源,但实际上这种资源流动存在条件性,对于较低阶层的行动者而言:第一,如果动员层级性越强并且动员成功的比例高,那么能获得的资源就更多;第二,如果动员层级性强但是动员成功的比例低,则对获取社会资源无显著作用。本文的数据结果恰恰支持了第二种可能,即动员成功的比例低,意味着对于获取日常生活中的社会支持而言,动员层级性资源未必能得到相应回报。

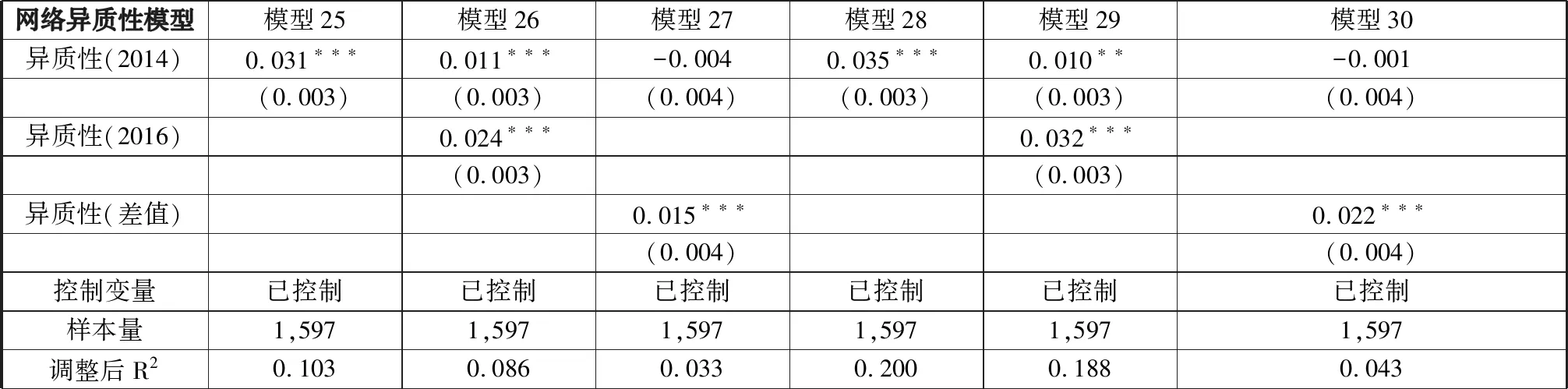

(五)网络异质性与社会支持获取

面对社会支持获得的同质性和异质性争论,本文进一步分析异质性对社会支持获取的因果效应。模型25至27呈现异质性对情感性支持的影响,可以发现,无论OLS2014还是OLS2016,都表明异质性对于情感性支持具有显著的正向影响。一阶差分模型表明,排除非时变的未观测因素的效应后,这种正向影响依然显著。网络异质性每增长1个单位,情感性支持增长0.015个单位。这就意味着,异质性网络能够为行动者提供更多获取情感支持的渠道。

模型28到30为异质性影响工具性支持的实证结果。可以看出,异质性对工具性支持的效应在OLS2014和OLS2016模型中均为正向显著,并且系数非常接近。同时,一阶差分模型进一步确认了这一正向的因果效应,即异质性每增长1个单位,行动者能获取到的工具性支持增加0.022个单位。由此可见,网络异质性越高,越有可能为行动者带来更多获取工具性支持的渠道。

综合以上两点发现,假设5得到支持,即网络异质性越高,行动者能获取到的社会支持越多。这与Wellman等人的研究发现相一致[注]Barry Wellman, and Scot Wortley, "Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support", in American Journal of Sociology 96.3 (1990), p558-588.,即异质性网络更能提供补充性和多元性的社会支持。我们认为,异质性主要强调网络成员的资源差异性而非地位等级性。从这个角度出发,社会网络的异质性越高,其所蕴含的异质性社会资源也就越丰富,当行动者需要时,从不同群体成员中获取补充性、多元性资源的可能性更大。

五、结论与讨论

社会资本的因果效应是近些年学术界探讨的热门议题之一。本文以社会支持的获取过程为依托,基于林南的社会资本理论模型,对资本动员结构进行理论拓展,进而检验社会资本的因果效应。通过分析JSNET2014—2016追踪调查数据,并使用一阶差分模型,我们得到三点结论:第一,在情感性支持获取中,动员广泛性、强弱性、拓展性和网络异质性均有正向效应,但动员层级性呈现负向效应。第二,在工具性支持获取中,动员广泛性、拓展性和网络异质性均有正向效应,但强弱性和层级性无显著影响。第三,一阶差分模型证明以上结论具有稳健性。由此,社会资本的确会影响社会支持获取,并且资本动员结构的差异性会影响社会资本的因果效应。

本文的主要贡献是对社会资本动员过程进行理论拓展,从而补充、延伸和检验其对社会支持的因果效应。首先,我们基于广泛性、强弱性指标对以往研究结论进行了补充。在广泛性指标上,已有研究表明网络成员数量越多[注]Teresa Seeman, and Lisa F. Berkman, "Structural Characteristics of Social Networks and Their Relationship with Social Support in the Elderly: Who Provides Support", in Social Science & Medicine 26.7 (1988), p737-749.,联系可及性越强[注]Gabriele Plickert et al., "It’s Not Who You Know, It’s How You Know Them: Who Exchanges What With Whom?", in Social Networks 29.3 (2007), 405-429;Mario L. Small , and Christopher Sukhu, "Because They were There:Access, Deliberation, and the Mobilization of Networks for Support", in Social Networks 47 (2016), p73-84.,越有利于社会支持获取,本文发现规模效应和可及性效应只有在广泛动员之后,才能真正发挥出来。在强弱性指标上,以往研究发现关系越强,越有利于支持获得[注]Barry Wellman, and Kenneth Frank, "Network Capital in a Multi-Level World: Getting Support from Personal Communities", in Social capital: Theory and Research (2001), p233-273;Andreas Herz, "Relational Constitution of Social Support in Migrants’ Transnational Personal Communities", in Social Networks 40 (2015), p64-74.,与此相一致,本文发现动员的强关系比例越高,越有利于情感性支持获取。但是,动员强关系比例越高,未必有利于工具性支持获得,这是因为强关系网络成员拥有的非重复信息或有价值资源相对有限,而弱关系网络附带更多异质性资源。

其次,我们基于拓展性和层级性指标对社会支持获得过程进行延伸。从拓展性角度来看,当行动者需要社会支持时,并非仅从已有的网络成员中获取。一方面行动者可能有建构新网络的意愿,例如行动者A知道C拥有其所需资源,但二人并无任何交往,因此A请求B帮忙介绍认识C,这是一种主动建构的结果;另一方面,动员过程也可能为行动者带来无心插柳柳成荫的效果,例如行动者A请求B帮忙,B虽然自身没有资源但主动帮A介绍了D、E等。这两个例子都说明网络动员的拓展性具有重要作用,而本文的实证分析也支持了这一观点,即动员拓展性越强,行动者获得的社会支持越多。从层级性角度来看,我们发现动员情境中的阶层和权威等级差异越大,一定程度上会妨碍赴宴者之间进行情感互动,从而不利于情感性支持获取。但层级性对工具性支持的效应并不显著,虽然层级性越高,潜在的资源流动可能越多,但这一推论的前提是社会资本要被成功激活,否则动员层级性未必能促进工具性支持获取。

最后,我们重新检验了网络异质性对社会支持获取的因果效应。以往文献对此存在争议,一方面同质性网络成员更可能共享观念和产生相似需求,但另一方面异质性网络成员更有助于提供补充性社会支持。本文借助布劳对不平等和异质性的区分,认为网络异质性主要强调资源差异性,而非地位等级性。从资源差异性角度看,网络异质性越强,其蕴含的非重复资源也就越多,从而更有利于行动者获取到社会支持。通过将网络异质性操作化为行动者的网络成员中的职业类别个数,本文最终证明网络异质性越高,越有利于行动者获取社会支持。

林南的社会资本理论开创了广阔的研究视野和议题。面对社会资本理论遇到的“内生性偏误”挑战和作用机制“黑箱”问题,尽管已有研究成果证实了社会资本的效用,但本文从理论上聚焦于社会资本的动员过程,做了进一步的尝试。在具体研究过程中还存在不足:第一,对动员结构的五项指标的操作化,主要依托于社交餐饮网和拜年网,那么在求职过程研究中,若能基于求职网测量,则更有助于丰富我们对社会资本的理解。第二,本文仅集中于动员结构差异对社会支持获取的影响,对于其他领域的影响还需要确认。以上问题和不足有待今后进一步的探讨来解决。