产业结构变化对生产率增长及其波动趋势的影响

摘 要: 将含有扩张和收缩部门的转移-份额方法转变为年度增长率形式,本文分析了中国各省市自1978年以来产业结构变化对总生产率增长及其变动趋势的影响。结果发现,内部效应和结构效应分别对总生产率增长平均贡献了85%和15%。虽然部门内生产率主导了总生产率增长,但是结构变化在很大程度上影响了地区间增长差异,有将近50%的高增长地区和40%的低增长地区总生产率增长率与均值的差距主要取决于结构效应。农业和服务业生产率增速对结构变化产生了重要影响。从部门影响角度看,工业生产率增长贡献了各省市总生产率增长的一半,但是,服务业在很大程度上决定了增长表现,服务业生产率增长较慢是一半低增长地区总生产率增长低于均值的主要原因。通过改变产业结构,服务业生产率提高加大了对总生产率的影响。所有省市的结构效应都随时间推移呈现下降趋势,但是,结构效应不是各省经济增长减速的原因,总生产率增长率变化趋势与内部效应变化基本一致。三个部门的共同增长推动了绝大多数省市总生产率的增长加速,而同时减速—尤其是工业—则导致了增长减速。

关键词: 产业结构变化; 转移-份额法; 劳动生产率; 增长减速; 省际增长差异

一、 引言

国际经濟发展的经验表明,发展离不开结构变化。劳动力和其他资源从农业转移到生产率更高的工业和服务业,有助于提高总体生产率和收入水平。转型速度在很大程度上决定了经济发展速度。较之发达国家,发展中经济体各个部门的生产率差距更大,尤其是传统的农业部门和现代化的城市部门之间呈现出二元经济结构(Lewis,1954)。部门之间生产率水平存在较大差距反映了资源配置的无效率。换一个角度看,这种配置无效率也为经济增长提供了潜在的动力。当劳动力和其他资源从低生产率部门流向高生产率部门,即使每个部门生产率没有提高,总体生产率也会增加。高收入经济体都经历了这类增长加强型结构转型,而东亚与拉丁美洲和非洲经济增长差异的一个重要原因就在于结构变化的不同(McMillan et al.,2014)。当然,就单个经济体而言,部门内部的生产率增长仍然在总生产率增长中占据主导地位(Timmer et al.,2009,2015)。

自1978年以来,中国经济在快速增长的同时,产业结构也发生了巨大变化,第一产业劳动份额持续下降,第二、三产业的劳动份额持续上升(为表述简单,下文将三次产业分别称为农业、工业和服务业部门)。国内学者已经对此进行了大量研究,并且取得了较为一致的结论,即产业结构变化对中国经济增长产生了积极的影响,存在显著的“结构红利”(郭克莎,1993;胡永泰,1998;蔡昉和王德文,1999;刘伟和张辉,2008;干春晖等,2009,2011;周克,2017),但是,在制造业行业内部,结构变化对生产率的影响并不显著(吕铁,2002;李小平和卢现祥,2007)。

现存文献在进行结构分析时,大多采取的都是传统的转移-份额法(Fabricant,1942;Chenery et al.,1986),这种方法有一个非常直观的缺陷,即使一个部门的生产率水平再低,只要流入劳动力,该部门对结构效应从而对总生产率的贡献就为正,这与资源重新配置的经济含义不符,因此,Timmer等(2009)区分了扩张部门和收缩部门以弥补该缺陷。但是,修改后的计算方法仍然存在如下两点不足:第一,在分析生产率变化的时候,只考虑了期初和期末两个时点的生产率和劳动份额水平,忽略了变量的连续变化过程,由于两个时点数据具有随机性,从而使分析结果也具有较强的随机性;第二,在计算内部效应和结构效应的增长率时,是首先计算出总生产率的年度复合增长率,然后根据内部效应和结构效应的贡献分别计算出二者的增长率,使用年度复合增长率方法实际上假设了劳动生产率是按照恒定增长率增长,这与现实略有差异。

本文试图弥补这些不足,对现存的转移-份额方法进行了扩展,使用年度增长率的方法对总生产率进行分解,这样不仅有利于缓解传统转移-份额方法在权重选择上所存在的问题,也有利于观察单个部门和多个部门的内部和结构效应对总生产率的动态影响,从而找到生产率增长波动的影响因素。另外,本文分析的是各省市产业结构变化对总生产率增长的影响。中国各个地区产业结构转型过程十分不同,对于生产率增长较快的地区,农业劳动份额下降速度和工业劳动份额上升速度都较快,从而拥有较高的工业劳动份额和较低的农业劳动份额;而增长较慢的地区则恰恰相反,农业部门劳动份额下降较为缓慢,工业劳动份额保持在较低水平甚至下降。从省际发展经验的角度进行分析有助于观察产业结构转型在地区经济增长差异中的作用。

二、 各省生产率发展和产业结构转型的基本特征

(一) 数据来源及处理

中国各省总体(部门)增加值和劳动力数据来自《中国统计年鉴(2017)》《新中国六十年统计资料汇编(1949-2008)》和各省的统计年鉴(1983-2017),我们根据年鉴中历年的生产总值指数,将名义增加值转换为用2005年价格表示的实际增加值。劳动生产率等于增加值除以劳动力数量。天津、浙江、重庆和甘肃等4个省市的部门劳动力的可获得数据始于1985年,我们根据临近5年三次产业劳动份额逆序列的平均变化率反向推出1978-1984年的部门劳动份额和劳动力,使用同样方法但是方向相反的序列估算出黑龙江在2012-2013年三次产业的劳动力数量。陕西省的统计方法在2012年以后发生了变化,使得2012年前后部门劳动力数量出现了较大差异,因此本文对陕西省的分析截止到2011年。

(二) 各地区部门和总体生产率变化

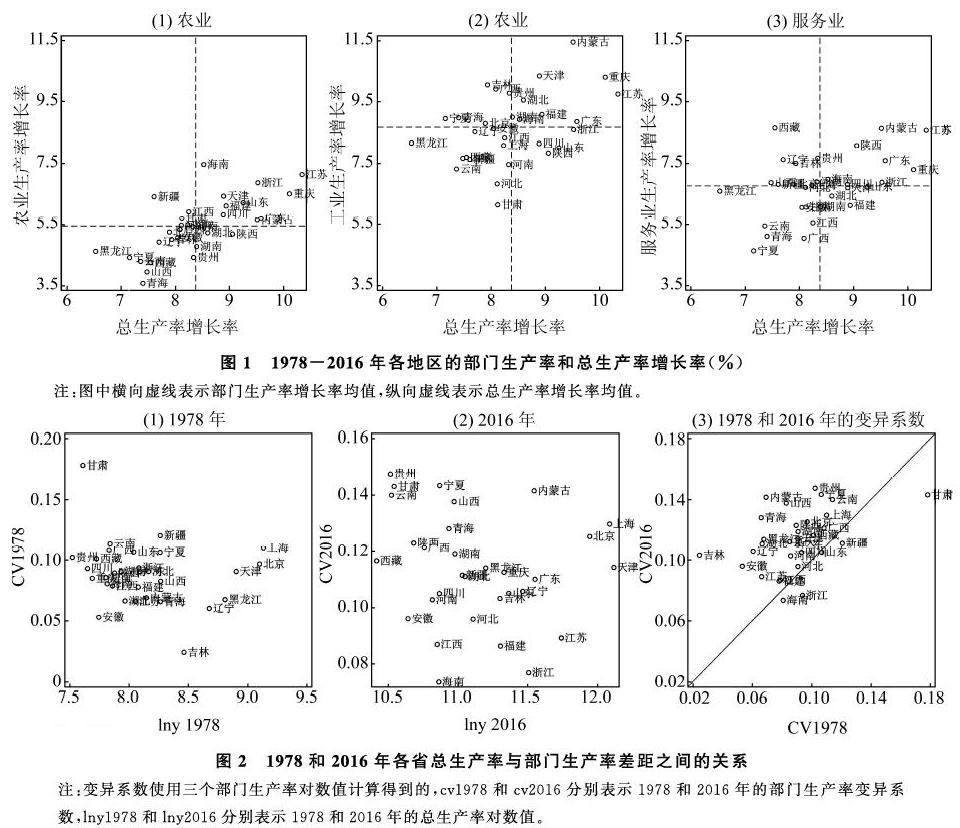

图1给出了1978-2016年31个省市(区)的部门和总体生产率增长率的平均值。所有地区年均总劳动生产率增长率的平均值为8.38%,其中,工业劳动生产率增长最快,年均增长率的平均值为8.67%,服务业次之,为6.77%,农业生产率增长最慢,为5.44%。工业生产率增长较快使得各省市农业和服务业与工业的生产率差距进一步扩大。这种部门生产率增长模式与发达经济体的经历不同,发达经济体的农业生产率增长最快,工业次之,服务业生产率增长率略低于工业(Duarte and Restuccia,2010;Herrendorf et al.,2014)。

图1显示,各地区总生产率增长差异巨大,增长较快的主要是东部地区和部分中、西部地区,东北三省和绝大部分西部地区增长较慢。增长率低于均值使那些初始相对生产率水平(相对于各省总生产率均值)比较低的地区仍然处于较低水平(例如大多数西部省份和部分中部省份),而原本相对生产率较高的地区则缩小了与其他地区的差距(例如东北三省)。具体来说,有将近一半的省份没有改变初始生产率相对较低的局面,因此,各省经济增长存在局部收敛。生产率水平的离散程度也验证了这一点,各省总生产率(对数)的变异系数仅仅从1978年的0.05下降到2016年0.04。图1呈现的另一个明显特征是,总生产率增长较快的地区,三个部门的生产率增长也倾向于较快,尤其是农业和工业,这种增长模式使各个省份的部门生产率相对水平发生了变化。

1978年,各地区的农业生产率水平差距略低于工业和服务业的差距(生产率对数值的变异系数分别为0.041、0.042和0.042),随着时间推移,工业和服务业的部门生产率存在绝对收敛,而农业生产率则无收敛趋势。大多数总生产率增速快于均值的地区(下文称为高增长地区)在1978年具有较低的工业和服务业相对生产率水平,工业相对生产率尤其较低,但是随后时间里的快速增长使得这些地区工业和服务业相对生产率大幅上升。与此相反,总生产率增速低于均值的地区(下文称为低增长地区)的工业和服务业相对生产率则下降到较低水平,尤其是服务业的相对生产率大幅下降。收敛使各地区工业和服务业生产率差距小幅下降,2016年生产率对数值的变异系数分别为0.033和0.036。由于低增长地区在1978年具有较低的农业相对生产率水平,农业增长无收敛使得这些地区的农业相对生产率进一步下降,即各地区的农业生产率差距进一步扩大,2016年变异系数上升到0.045。

总体上看,低增长地区工业和服务业生产率的相对优势自1978年以来发生逆转,从而拉大了与高增长地区生产率的差距,尤其是服务业生产率的差距,而农业生产率的差距则持续扩大。总生产率的增长速度不仅与部门生产率增长有关,还与产业结构的转型密切相关,低增长地区这种部门生产率增长模式会导致非常不利的产业结构转型模式,从而对总生产率增长产生不利影响。

(三) 各地区部门之间生产率差距

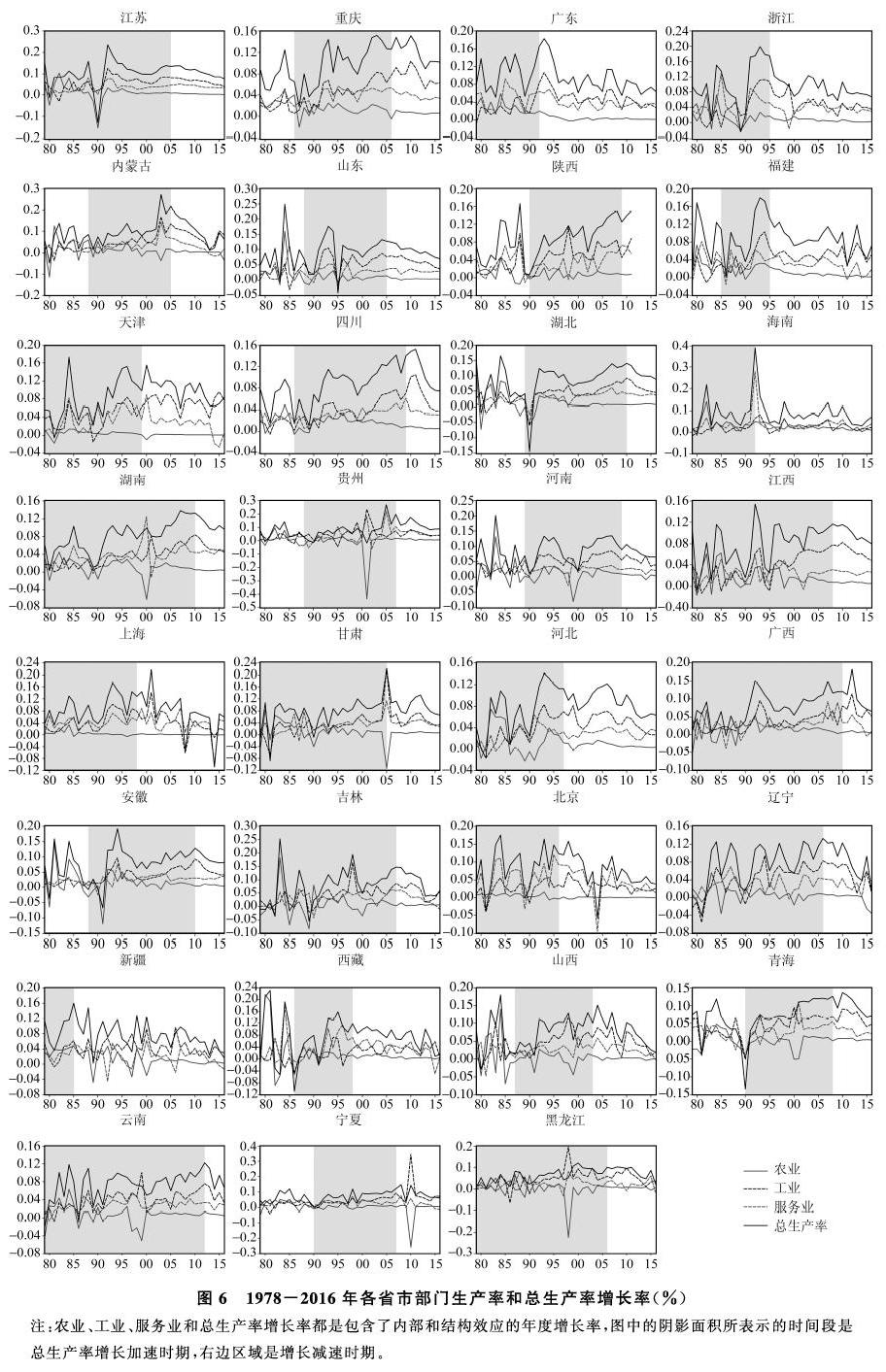

理论上,劳动力在不同部门之间流动将会使各个部门的生产率水平趋于一致,发达经济体的发展经历已经证明这一点,而部门生产率差距较大是欠发达地区的一个重要特征(McMillan et al.,2014;UNIDO,2013)。图2给出了1978年和2016年各省部门生产率变异系数与总生产率之间的关系,以观察部门生产率差距与经济发展之间的关系。

各省部门生产率差距在1978年都较低,绝大多数省市部门生产率变异系数处于0.05~0.1之间,生产率差距与经济发展程度没有关系(见图2(1))。到了2016年,各地区部门生产率差距与生产率的关系呈现出与国际经济发展经验一致的规律性,即部门生产率差距随着经济发展水平提高而下降。图2(2)显示,如果不考虑北京、上海、天津和内蒙古,2016年其他省份部门生产率差距与总生产率之间呈现显著的负相关关系。图2(3)显示,随着经济发展,绝大多数省市的部门生产率差距都在扩大,變异系数均值从0089上升到0.113。原因在于农业和服务业与工业的生产率差距进一步扩大。1978年,所有省市的工业劳动生产率都远远高于农业,大部分省市的工业生产率高于服务业。然而,工业生产率增长较快使得各地农业与工业的生产率差距在2016年进一步扩大,绝大多数省市(除了浙江和广东)的服务业生产率也远低于工业。图2(3)显示的另外一个特征是,1978年部门生产率差距较大的地区在2016年仍然较大。

图2(1)~(3)揭示了经济发展的一般规律性:在经济发展的初始阶段,三个部门的劳动生产率都比较低,因此生产率差距较小,随着经济发展,工业和服务业(尤其是工业)的生产率开始迅速提高,部门生产率差距开始扩大。在高增长地区,更多的劳动力从农业流入到工业和服务业,部门生产率差距较小,而欠发达地区则呈现出更为明显的二元经济结构。部门生产率差距较大意味着欠发达地区仍然存在较大的结构效应,引导劳动力从农业流入到工业和服务业将会对总生产率做出较大的贡献。

(四) 各地区产业结构变化特征

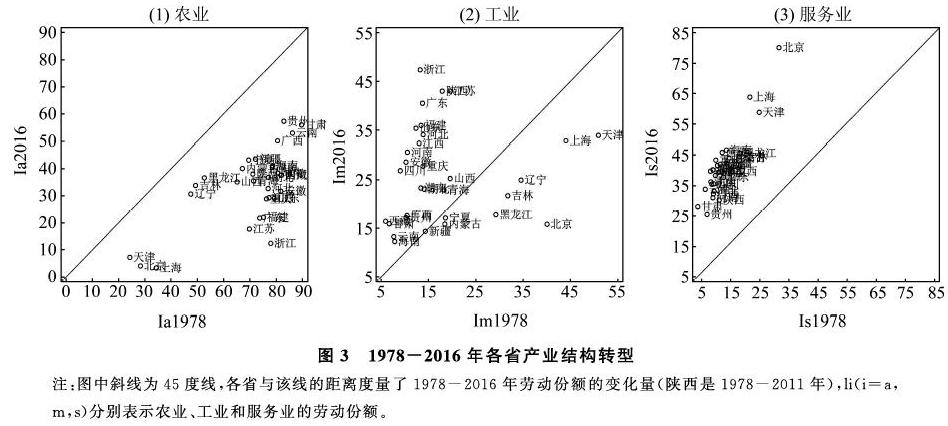

图3给出了31个省市三次产业在1978和2016年的就业份额,从中可以发现:

第一,各地区产业结构转型过程在总体上符合传统的产业发展理论。自1978年以来,所有地区的农业劳动份额持续下降,服务业劳动份额持续上升,工业劳动份额的变化略有不同,北京、上海、天津和东北三省正在经历去工业化过程,新疆、内蒙古和宁夏几乎没有变化,其他地区的工业劳动份额都上升了。

第二,各个地区产业结构转型的速度和模式存在极大差异,这与地区经济增长速度密切相关。图3(1)显示,生产率增长越快的地区,农业劳动份额下降幅度也越大。除了北京、上海和天津,各省份在1978年都具有较高的农业劳动份额,但是到了2016年,东部各省的农业劳动份额已经降到极低的水平,而许多西部地区仍然保持在较高水平。与农业劳动份额变化正好相反,增长越快的地区,工业劳动份额上升幅度也越大(见图3(2))。除了北京、上海、天津和东北三省,其他地区的工业劳动份额在1978年都比较低,但是东部地区的工业劳动份额在随后的时间里迅速增加,而大多数西部地区的工业劳动份额则增长极为缓慢,这意味低增长地区从农业部门中流出的劳动力主要进入了服务业。除了北京和上海在1978年已经具有较高的服务业劳动份额且在随后的时间里大幅上升,其他地区服务业劳动份额变化量和差距不像农业和工业那么大(见图3(3))。从图3(2)~(3)可以发现,中国绝大多数省份(23个)2016年的服务业劳动份额都超过了工业劳动份额。

总体上看,中国绝大多数省份在1978年具有相似的产业结构,但是转型速度和转型模式的不同使得各地区在2016年呈现出非常不同的产业结构。低增长地区的产业结构转型呈现两个明显特征:第一,农业劳动份额下降非常缓慢;第二,从农业流出的劳动力主要进入了服务业使得工业劳动份额增速缓慢。这导致低增长省份一直具有较高的农业劳动份额和较低的工业劳动份额,而高增长地区则正好相反。因此,要促进落后地区的经济增长,不仅要提高这些地区的技术水平和劳动生产率,更要优化产业结构,否则生产率增长和产业结构变化的相互作用很可能会导致落后地区陷入贫困的恶性循环(Matsuyam,2008)。那么,不同的产业结构转型会对总生产率增长率产生什么影响呢?我们将对此进行分析。

三、 生产率分解方法分析

(一) 生产率变化的分解

将生产率分解为内部效应和结构效应,不仅有助于从总体上理解产业结构变化对总生产率的影响,也有助于观察一个具体部门生产率增长对总生产率的影响,评价各个部门生产率增长在总生产率增长和波动中的作用。

1.传统的转移-份额方法

不同地区结构转型差异较大,对总生产率的影响也十分不同。其中,西藏的结构效应最高,拉动总生产率增长了2.09%,贡献了28%,而黑龙江的结构效应最低,为-0.16%(见图4(3))。北京、上海、天津和东北三省都经历了典型的产业结构服务化,即农业和工业部门的劳动力都流入服务业(见图3),其中,北京、上海、辽宁和黑龙江的工业劳动份额呈现“驼峰”型变化,天津和吉林的工业劳动份额则持续下降。服务业的生产率水平以及增长率虽然高于农业但是低于工业,因此,结构变化对这些省市生产率的贡献比较小,黑龙江的结构效应甚至为负。1978-2016年,产业结构变化对这6个省市总生产率增长率的贡献不足5%。另外,新疆、宁夏和内蒙古的工业劳动份额几乎没有变化,农业劳动力都流入了服务业,结构效应对这三个地区总生产率的贡献也较小,平均不足8%。

图4(2)~(3)分别按照内部和结构效应从高到低对各省市进行了排序。内蒙古和天津都具有较高的部门内生产率增长率,但是极低的结构效应降低了这两个省市的总生产率增长率。吉林、辽宁、上海和新疆也具有较高的部门内生产率增长率,同样因为较低的结构效应使这些地区总生产率增长率低于均值。较低的内部效应和结构效应使得黑龙江的总生产率增长率增长极为缓慢,与其相似的还有宁夏。结构变化对其他地区的增长则发挥了重要作用,尤其是高增长地区,结构变化对增长最快的4个省市总生产率增长率的贡献达到了18%(如表1所示)。总体上,结构效应与总生产率在统计上存在显著的正相关关系,即结构效应越高的地区,总生产率也倾向于增长越快。

(二) 结构变化对增长差异的影响

虽然部门生产率增长在各地区的总生产率增长中起到了主导作用,但是结构变化的不同却在很大程度上影响了地区增长差异。以江苏省为例对表1中的数据进行说明,第2-4列显示了总生产率年均增长率的构成,部门内部生产率提高拉动总生产率平均每年增长8.89%,劳动力在部门之间转移使总生产率平均增长1.45%,内部效应和结构效应一起使江苏省的总生产率年均增长率达到了10.34%。第5-7列表明江苏省总生产率年均增长率比各省年均增长率均值高了1.96%,其中的1.75%来自内部效应高于均值,0.21%来自结构效应的较快增长,二者分别解释了总生产率增长差距的89%和11%(第8-9列)。

在总生产率年均增长率高于均值的13个省市中,有6个省市的结构效应对总生产率较快增长的贡献达到了60%以上,换言之,将近一半高增长省市的快速增长主要来自结构变化。其中,四川省和湖南省總生产率增长高于均值的原因全部来自于结构变化,浙江、山东和陕西的结构效应贡献在65%以上。在总生产率年均增长率低于均值的18个省市中,有7个省市的结构效应对总生产率增长率差距的解释超过了50%,也就是说,大约40%的低增长地区总生产率增长率低于均值的主要原因在于结构变化。其中,上海、吉林、北京和辽宁完全是因为结构效应低于均值使总生产率年均增长率低于总体均值,结构效应低于均值也解释了新疆和黑龙江总生产率增长差距的83%和76%。另外,因为内部效应较低而导致总生产率增速低于均值的11个地区中,有10个地区的结构效应高于均值,使其中7个地区(约40%)的总生产率增长差距减少了一半以上。换言之,对于40%的低增长地区来说,是结构效应较低而导致了总生产率增长低于均值,而对于另外40%的低增长地区来说,较高的结构效应使其大幅减少了总生产率差距。

总之,有将近50%的高增长地区和40%的低增长地区总生产率增长率与均值的差距主要取决于结构效应。是什么原因导致各地区的结构效应差距巨大呢?我们接着来观察各个部门生产率增长对总生产率和结构变化的影响。

(三) 部门生产率增长对总生产率的影响

表2给出了1978-2016年各省市三个部门生产率增长对总生产率的贡献。其中,农业生产率增长率最慢,因此贡献最小,对各省市年均总生产率增长率的平均拉动仅为0.97%,贡献了12%,工业对总生产率贡献最大,年均增长率为4.26%,贡献了51%,服务业次之,平均增长率为3.15%,贡献了38%。简言之,工业生产率增长解释了各地区总生产率增长的一半,是各省市经济增长的主要来源。需要强调的是,这种贡献的计算方法属于核算性质的,不能完全准确地衡量出三个部门发展的重要性。农业生产率提高不仅直接推动了总生产率增长,而且通过释放劳动力进入工业和服务业间接提高了总生产率,因此,这种方法可能低估了农业生产率增长的贡献,高估了工业和服务业的贡献。

虽然农业和服务业对总生产率增长的贡献小于工业,但是二者却在很大程度上决定了各个地区生产率增长的差异。按照表1的方法可以得到表2中三个部门生产率增长率与均值的差距对总生产率增长差距的解释。具体来说,对于高增长地区而言,农业、工业和服务业生产率增长率高于相应均值分别解释了其中31%的地区总生产率增长率高于均值的原因,重庆市是三个部门生产率增长都对总生产率产生了比较重要的影响。对于低增长地区而言,农业、工业和服务业生产率增长率低于相应均值分别解释了其中28%、17%和50%的地区总生产率增长率低于均值的原因,而云南是三个部门生产率增长率都低于相应均值。上述结果表明,对于高增长地区来说,分别有将近三分之一的地区总生产率快速增长来自农业、工业和服务业生产率的快速增长,而服务业生产率增长较慢则是一半低增长地区总生产率增长低于均值的主要原因。总之,工业不是低增长地区总生产率增长缓慢的主要原因。

对比表1和表2发现,在主要是由结构效应较高导致总生产率增速高于均值的6个省市中,有2个地区的农业相对生产率增速(相对于所有地区农业生产率增长率均值)在三个部门中最高,1个地区工业相对生产率增速最高,3个地区服务业相对生产率增速最高;而在主要由结构效应较低导致总生产率增速低于均值的7个省市中,分别有2、1和4个地区的农业、工业和服务业的相对生产率增速最低。Duarte和Restuccia(2010)的分析表明,三个部门的生产率增长及其差异在产业结构转型过程中发挥了重要作用,上述结果验证了他们的结论。具体来说,农业生产率增长推动了劳动力从农业流入工业和服务业,提高了总体生产率。在绝大多数地区,工业和服务业之间的替代弹性较低,较高的服务业生产率增长率将会促使更多的劳动力流入工业,对结构效应做出较大贡献,反之则有更多的劳动力流入服务业,降低了结构效应。总之,农业和服务业生产率增长在各省产业结构转型中发挥了重要作用。因此,提高农业和服务业(尤其是服务业)的劳动生产率增长率,不仅可以直接促进总生产率增长,也会通过有利的结构变化来提高总生产率。

结构效应方面,农业在大部分时间里是收缩部门,且生产率低于工业和服务业,因此,农业对结构效应的贡献非常小且为负。工业和服务业在大部分时间是扩张部门,生产率增长率高于农业,因此,对结构效应的贡献为正,平均拉动总生产率增长都是0.74%,贡献了9%。三个部门生产率增长对总生产率贡献了85%,结构变化贡献了15%。从表2中的计算结果可以看出与传统份额-转移模型的区别,如果使用两个时间点的复合年度增长率方法,农业是收缩部门,对结构效应的贡献必定为0,而经历“驼峰”型工业劳动份额变化的地区,工业部门对结构效应的贡献同样为0。传统方法忽略了劳动份额的波动,例如,在“驼峰”的上升期,工业部门对结构效应的贡献为正,因此,传统的份额-转移方法不能更加清楚地衡量出各个部门对总生产率的影响。

五、 结构变化在总生产率增长波动中的作用

(一) 结构变化对增长波动的影响

为了观察产业结构变化对总生产率增长变动趋势的影响,本部分首先对31个地区的增长进行阶段划分,具体分为三步:第一步,对各省市实际生产率对数值进行H-P滤波以消除周期性因素,第二步,计算滤波后的生产率增长率,第三步,将增长率持续上升的阶段定义为增长加速时期,增长率持续下降的阶段定义为增长减速时期本文关于增长加速和减速的界定方法与Hausmann et al.(2005)和Timmer and Vries(2009)不同,他們的方法不适用于中国各省的增长表现,有关滤波方法的讨论可参见:Romer(1992),Stock and Waston(1998)和Zarnowitz and Ozyildirim(2002)。。表3给出了各地区总生产率增长加速和减速时期的内部效应、结构效应和总生产率增长率。新疆的总生产率增长加速时期为1978-1982年,只有4年时间,在所有省市中加速时间最短,也是最早开始经历增长减速的地区,其次是广东和海南,从1992年开始减速。云南经历的加速时间最长,总生产率从1978年开始持续上升,到2012年以后才开始减速。但是,由于生产率增长较慢,因此整个加速时期增长率均值并不高。大约三分之一的地区从20世纪90年代开始减速,三分之二的地区从2005年以后开始减速,几乎所有省市在2010年后都在减速,导致了中国整体生产率增长从2008年开始减速。这意味着,如果仅仅从中国整体经济增长情况来分析减速将会产生误导,31个省市减速时间并不是统一的,有许多省市在较早的时间就开始减速了。

表3显示的一个比较明显的特征是,各地区在增长减速时期的部门内生产率和总生产率增长率平均值要高于加速时期,原因在于减速是从较高的生产率增速开始下降的,而加速则是从较低的增速开始的。因此,即使生产率增长开始减速,在初始的时间里增长率仍然会较高。只有当减速到一定阶段,生产率增速才会较低。从这个角度看,如果各省市不能采取措施抑制生产率增长减速,那么中国的经济增长减速将会越来越明显。

接着来观察加速和减速时期结构效应对总生产率的影响。由于绝大多数地区是从改革开放初期就开始经历增长加速,而这个时期正是产业结构巨大变化的时期,因此结构效应对各地区总生产率增长影响较大,平均而言,劳动力在部门之间流动推动各地区总生产率年均增长了1.29%,贡献了15%。但是,产业结构转型不同,结构效应在地区之间也差异较大。由于农业劳动力以及部分工业劳动力都流入了服务业,东北三省、内蒙古和山西等5省的结构效应非常低,内蒙古、吉林和黑龙江的结构效应甚至为负。与此相反,绝大多数地区的工业劳动份额持续上升,推动了总生产率增长,如果不包括这5个省份,结构效应对总生产率的贡献达到了18%,增长最快的5个省市的平均贡献更是高达20%。

表3显示,减速时期结构效应均值为1.28%,贡献了13%,与加速时期类似。但是,这是因为陕西、贵州和西藏极高的结构效应提高了总体均值,如果不包含这3个地区,结构效应的均值只有0.96%。这3个地区结构效应较高的原因略有不同:陕西省结构效应较高的原因在于农业和服务业劳动力都大量流入工业,贵州是因为在这个时期农业劳动力大量流入工业和服务业,西藏与贵州的情况类似,但是更多的劳动力流入服务业。结构效应大幅提高了陕西的总生产率增速,抑制了贵州和西藏的生产率减速。另一方面,天津、辽宁、宁夏和黑龙江的结构效应为负或者近似为0,原因在于这些省市的工业劳动份额大幅下降,流入了增长率较低的服务业。高增长省市的结构变化仍然对总生产率增长产生了重要影响。

图5显示,大多数省市的结构效应都在下降,但是,所有省市总生产率增长率变动趋势都与内部效应变化基本一致,结构效应的变化只是加剧了总生产率增长率的波动,没有影响其变化趋势。总之,结构效应不是各省经济增长减速的原因,越来越低的结构效应只是加剧了减速。实际上,笼统地说中国2008年以来的增长减速是结构原因所致,这本身就不合理。正如上文所述,中国整体经济表现来自各省市的具体增长,而很多地区在较早时间就开始经历增长减速了。各个省市的交错表现使得中国整体经济增长一直持续高速增长到2008年,并非所有地区同时开始减速,因此,不可能是单一的原因导致的增长减速。

(二) 部门生产率增长在总生产率波动中的作用

为了观察各省市总生产率增长减速的部门来源,图6给出了1978-2016年各省市三个部门生产率增长率(包含了内部效应和结构效应)以及总生产率增长率的变化过程。

图6显示,在增长加速时期,工业增长贡献最大,平均拉动总生产率增长了4.12%,贡献了48%,其次是服务业,贡献了39%,农业贡献了12%。值得注意的是,在经济增长速度较快的广东和海南省,工业生产率增速较为缓慢,农业和服务业成为增长的主要动力。另外,农业增长也是新疆总生产率增长较快的原因。甘肃工业和服务业部门内生产率增速较低,结构效应做了将近一半的贡献,而极低的结构效应则是黑龙江省增长缓慢的一个主要原因。在减速时期,工业生产率增长的重要性进一步加强,平均为总生产率增长贡献了60%,农业的贡献下降到5%,服务业的贡献变化不大,为35%。对比增长加速和减速时期,农业生产率增速下降幅度非常令人瞩目,除了海南,其他地区都降到较低水平。所有省市农业生产率增长率(总效应)均值从1.07%下降到0.48%,减少了55个百分点,农业部门内生产率增速的均值从1.35%下降到0.65%,减少了52个百分点,对总生产率的贡献从12%下降到5%。

从图6可以直观的看出,三个部门的共同增长导致了绝大多数省市总生产率的增长加速,而同时减速则导致了增长减速。由于工业对总生产率的影响最大,二者的波动趋势几乎一致,因此,工业生产率增长减速是大多数省市(三分之二)总生产率增长减速的主要原因,其次是服务业生产率增长减速。由于服务业生产率增速较快,服务业和工业增长减速对广东和浙江总生产率增长减速起了相同的作用,北京、上海、贵州、甘肃和西藏的减速也是由工业和服务业一起减速所致,但是原因在于工业增速较慢且劳动份额低于服务业,海南的减速则是三个部门共同作用的。图6显示的另一个特征是,在增长加速时期,服务业和工业的生产率增长率非常接近,农业生产率增长率略低于二者,但是在减速时期,三个部门的生产率增长率差距就非常明显了,服务业生产率增长率远远低于工业,农业生产率增长率则更低。简言之,各省市总生产率增长减速的过程也是各部门生产率增长差距扩大的过程。

六、 结论和政策建议

基于年度增长率形式的转移-份额方法,本文分析了中国各省市自1978年以来产业结构转型对总生产率增长及其变动趋势的影响,主要的结论和政策建议如下:

第一,部门内生产率增长在所有省市的总生产率增长中都占据了主导地位,而产业结构转型则对绝大多数地区(尤其是高增长地区)的生产率增长产生了显著的正向影响,二者分别平均贡献了85%和15%。

第三,从部门影响角度看,工业生产率增长贡献了各地区总生产率增长的一半,但是,服务业在很大程度上解释了地区生产率增长的差异。对于高增长地区来说,分别有将近三分之一的地区总生产率快速增长来自农业、工业和服务业生产率的快速增长,而服务业生产率增长较慢则是一半低增长地区总生产率增长低于均值的主要原因。通过改变产业结构,服务业加大了对总生产率的影响。总之,工业不是低增长地区总生产率增长缓慢的主要原因。

第四,随着时间推移,绝大多数省市的结构效应都呈现下降趋势,但是,结构效应不是各省经济增长减速的原因,越来越低的结构效应只是加剧了减速。各省市总生产率增长率变化趋势与内部效应变化基本一致,结构效应的变化只是加剧了总生产率增长率的波动,而不能影响其变化趋势。

第五,三个部门的共同增长推动了绝大多数省市总生产率的增长加速,而同时减速(尤其是工业)则导致了增长减速。在增长加速时期,服务业和工业的生产率增长率非常接近,农业生产率增长率略低于二者,但是在减速时期,三个部门的生产率增长率差距就非常明显了,服务业生产率增长率远远低于工业,农业生产率增长率则更低。

虽然总生产率增长主要取决于部门内生产率增长,但是结构效应对各地区的增长表现也产生了巨大影响,而部门内生产率增长又会对产业结构产生影响,因此,促进总生产率有效增长的关键在于提高那些能够推动产业结构合理变化的部门的生产率。本文的分析表明,对于低增长地区来说,农业和服务业(尤其是服务业)生产率增长较慢是总生产率缓慢增长的主要原因,提高这两个部门的劳动生产率增长率,不仅可以直接促进总生产率增长,也会通过产生有利的结构变化来提高总生产率。

参考文献:

[1] 蔡防、王德文,1999:《中国经济增长可持续性与劳动贡献》,《经济研究》第10期。[Cai Fang and Wang Deweng,1999,Sustainability of Chinas Economic Growth and Labor Contribution,Economic Research Journal,10.]

[2] 干春暉、郑若谷,2009:《改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究——对中国1978-2007年“结构红利假说”的检验》,《中国工业经济》第2期。[Gan Chunhui and Zheng Ruogu,2009,An Empirical Study on Change of Industrial Structure and Productivity Growth since the Reform and Opening-up—— A Test for the Structure-bonus Hypotheses from 1978 to 2007 in China,Chinese Industrial Econonics,2.]

[3] 干春晖、郑若谷、余典范,2011:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》,《经济研究》第5期。[Gan Chunhui,Zheng Ruogu and Yu Dianfan,2011,An Empirical Study on the Effects of Industrial Structure on Economic Growth and Fluctuations in China,Economic Research Journal,5.]

[4] 郭克莎,1992:《三次產业增长因素及其变动特点分析》,《经济研究》第2期。[Guo Kesa,1992,Analysis on the Growth Factor and Change Characteristics of Three Industries,Economic Research Journal,2.]

[5] 胡永泰,1998:《中国全要素生产率:来自农业部门劳动力再配置的首要作用》,《经济研究》第3期。[Hu Yongtai,1998,Total Factor Productivity in China:The Primary Role of Labor Reallocation from the Agricultural Sector,Economic Research Journal,3.]

[6] 李小平、陈勇,2007:《劳动力流动、资本转移和生产率增长——对中国工业“结构红利假说”的实证检验》,《统计研究》第7期。[Li Xiaoping and Chen Yong,2007,Labor Flow,Capital Transfer and Productivity Growth:An Empirical Test of Chinas Industrial “Structural Dividend Hypothesis”,Statistical Research,7.]

[7] 刘伟、张辉,2008:《中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步》,《经济研究》第11期。[Liu Wei and Zhang Hui,2008,Structural Change and Technical Advance in Chinas Economic Growth,Economic Research Journal,5.]

[8] 吕铁,2002:《制造业结构变化对生产率增长的影响研究》,《管理世界》第2期。[Lv Tie,2002,Research on the Impact of Manufacturing Structural Changes on Productivity Growth,Management World,2.]

[9] 周克,2017:《结构变化、生产率波动与中国经济增长减速》,《宏观质量研究》第1期。[Zhou Ke,2017,Structural Transformation,Productivity Fluctuation and Chinas Growth Slowdown,Journal of Macro-quality Research,1.]

[10]Broadberry,S.N.Crafts,2003,UK productivity performance from 1950 to 1979:a restatement of the Broadberry-Crafts view,Economic History Review,56(4):718-735.

[11]Chenery,H.,S,Robinson and M.Syrquin,1986,Industrialization and growth:a comparative study,Oxford University Press,New York.

[12]Duarte,M.D.Restuccia,2010,The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity,The Quarterly Journal of Economics,126(1):129-173.

[13]Fabricant,S.,1942,Employment in Manufacturing,1899-1939,NBER,New York.

[14]Hausmann,R.L.Pritchett,D.Rodrik,2005,Growth accelerations,Journal of Economic Growth,10:s303-329.

[15]Herrendorf,B.,R.Rogerson and A.Valentinyi,2014,Growth and Structural Transformation,Handbook of Economic Growth,2:855-941.

[16]Lewis,W.A.,1954,Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,The Manchester School of Economic and Social Studies,22(2):139-191.

[17]Matsuyama,K.,2008,Structural Change,in Steven N.Durlauf and Lawrence E.Blume,eds.,The New Palgrave Dictionary of Economics,2 ed.,Palgrave Macmillan.

[18]McMillan,M.,D.Rodrik and I.Verduzco-Gallo,2014,Globalization,Structural Change,and Productivity Growth,with an Update on Africa,World Development,63:11-32.

[19]McMillan,M.,D.Rodrik and C.Sepulveda,2017,Structural Change,Fundamentals,and Growth:A Framework and Country Studies,NBER Working Paper 23378.

[20]Romer,C.D.,1992,Remeasuring Business Cycles,NBER Working Paper No.4150.

[21]Stock,J.H.M.W.Waston,1998,Business Cycles Fluctuations and U.S.Macroeconomics Time Series,NBER Working Paper No.6528.

[22]Timmer,M.P.,G.J.D.Vries,2009,Structural Change and Growth Accelerations in Asia and Latin America:A New Sectoral Data Set,Cliometrica,3 (2):165-190.

[23]Timmer,M.P.,G.J.D.Vries,K.D.Vries,2015,Patterns of Structural Change in Developing Countries,In J.Weiss,& M.Tribe (Eds.),Routledge Handbook of Industry and Development,65-83,Routledge.

[24]UNIDO (United Nations Industrial Development Organization),2013,Sustaining Employment Growth:The Role of Manufacturing and Structural Change,Industrial Development Report,Vienna,United Nations.

[25]Zarnowitz,V.A.Ozyildirim,2002,Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles,Trends and Growth Cycles,NBER Working Paper No.8736.

Abstract: This paper, transforming the traditional shift-share composition to annual growth rates, examines the influence of structural change on the growth rate of economy-wide productivity and its fluctuations across the provinces in China since 1978. The major findings are as follows:1. The respective contributions of the internal and the structural components to the overall productivity growth per annum are 85% and 15% on average; 2. The differential patterns of structural change account for the bulk of the difference in regional growth rates; 3. The productivity growth in the regional secondary industry accounts for half of the economy-wide productivity growth across the provinces on average, whereas the slow growth of productivity in services is chiefly responsible for the performances in half of the low-growth provinces;4. The effects of structural change in all provinces diminish over time. But it is the slow growth of internal productivity, especially productivity in the secondary industry, that causes growth slowdowns across the provinces.

Key Words: Structural Transformation; Shift-Share Composition; Labor Productivity; Growth Slowdowns; Provincial Growth Differences

責任编辑 邓 悦