克里特岛文明的迷宫

金维一

它的存在将欧洲文明史向前推了1000多年

站在埃及亚历山大港的城堡上远眺,北方是一片深绿的地中海,茫茫不可见彼岸。对面,就是希腊。对于航海者来说,相比于太平洋、大西洋,地中海实在太过温馨了,南北岸之间的距离并不遥远,而且中间遍布小岛,尤以靠北边希腊一侧为甚,地中海航行即便在古代也不算是一件难事。这些星星点点的海岛,成为地中海两岸商贸往来和文化交流的支点,在地图上看,埃及属于非洲,希腊等巴尔干半岛国家属于欧洲;而事实上,埃及与希腊之间的对应和契合,远比埃及与非洲其他国家,或希腊与欧洲其他国家要深得多。

克里特岛(Crete)是希腊最大的岛屿,如一道防护堤拱卫在希腊大陆前面。其面积约略等于四分之一个海南岛,气候温和宜人,相比于纯粹作为旅游景点的圣托里尼岛、米科诺斯岛,它有自给自足的丰沛物产,有多处别具特色的美丽沙滩,有险峻巍峨的峡谷,有丰厚的人文历史环境。

在克里特岛的主要城市伊拉克利翁(Irak]ion)、干尼亚(Khania)或雷西姆农(Rethymnon),沿海—律有个“威尼斯港”,斑驳的建筑、狭窄的商业弄巷、交错而立的东正教堂和清真寺,處处体现出它的历史轨迹——从拜占庭帝国的疆土到威尼斯人的管辖,再到奥斯曼帝国的统治,最终回归希腊的怀抱。

在克里特岛旅行,有着希腊其他逼仄小岛所不具备的畅快度和松弛感,这里物价更低,服务更贴心,遇到小偷的概率也远低于雅典。但如果你以为它只是希腊历史与文明的偏远延伸,那就错了。克里特岛上的文明远在辉煌久远的古希腊之前,其存在曾经饱受质疑,直到近代的考古发掘才让人相信,文明在这个偏远一隅的小岛上曾经到达过如此的高度。

据《荷马史诗》记载,在遥远的年代,克里特岛上的国王米诺斯拥有一座迷宫般的宫殿,米诺斯得罪了海神波塞冬,波塞冬施法术让米诺斯的妻子帕西法厄爱上了漂亮的公牛,生下了牛头人身的怪物弥诺陶洛斯。米诺斯国王无奈,只能把这个怪物囚禁在一个名为克诺索斯的极其复杂的迷宫里,又胁迫一海之隔的雅典每隔9年进贡7对童男童女,作为怪物的食物。第三次祭献时,童男童女被运上船,船上挂起黑帆,雅典城中哭声一片,高大英俊的雅典王子忒修斯看不下去,主动向父王请缨,与献祭者共赴克里特岛,准备进迷宫除掉牛头怪物。屠牛本已不易,逃出迷宫更几无胜算,忒修斯行前向爱神阿芙洛狄忒献祭,在爱神的帮助下,米诺斯的女儿、克里特公主阿里阿德涅与忒修斯一见钟情,决心背叛父王与情人私奔。聪明的阿里阿德涅给了忒修斯一个线团和一把宝剑,忒修斯将线团的一头拴在迷宫门口,揣着线团进入迷宫,经过一番恶斗,用宝剑杀死弥诺陶洛斯,然后循着线团的指引顺利走出了迷宫,带着公主逃离克里特岛。

关于古希腊行吟诗人荷马的存世年代素有争议,一般认为是在公元前9世纪到公元前8世纪,这比伯里克利创造的雅典“黄金时代”还要早500多年,所以荷马口中的遥远年代,更不知是何年何月。何况,《荷马史诗》最大的特点就是人与神、历史事件与远古神话交叠叙述,彼此关联,所以,海神施法搞出牛头怪,爱神让岛国公主爱上忒修斯,就像是中国神话中描述的玉皇大帝派托塔李天王和哪吒三太子下凡相助黄帝与蚩尤对战的情节一样,天上地下搅和在一起,完全辨不清真伪。千百年来,对于克里特岛上是否真如《荷马史诗》所说有90座城市,以及是否真有一个像迷宫一样的克诺索斯宫殿,人们一直将信将疑。

希腊近代考古史上有两个不得不提的重要人物,一个是德国人海因里希·施里曼(HeinrichSchliemann,1822-1890),另一个是英国考古学家亚瑟·伊文思(Sir Arthur John Evans,1851-1941)。正是海因里希·施里曼在土耳其发掘出了特洛伊遗迹,在伯罗奔尼撒半岛发掘出了迈锡尼遗迹,向世人证实了2700多年前那位行吟诗人口述的长篇画卷不仅是神话传说,更是真实的历史。由此,施里曼进一步认为《荷马史诗》所说的克诺索斯宫殿也确实存在于克里特岛,但他与克里特岛权贵关于开掘权的谈判破裂,未能再有所发现,成为一生的憾事。在施里曼之后,亚瑟·伊文思再接再厉,趁着奥斯曼土耳其帝国危乱之际,买下了克里特岛这个传说中的宝地。1890年开始的发掘工作异常顺利,往土层下没铲几锹,文物古迹就冒出来了,不是一件两件,而是成堆成片,被岁月湮没的一座伟大都城浮现出来。伊文思迫不及待地宣告,他找到了《荷马史诗》中的克诺索斯宫殿。因为《荷马史诗》中记载的那位国王名叫米诺斯,伊文思就将他考古印证的这段历史称为“米诺斯文明”。伊文思的发现,将原先所知的欧洲文明史往前推进了1000多年。

根据考古发现,公元前2000年左右,米诺斯文明在克里特岛已经高度发达,最早的克诺索斯宫殿已经修建,后于公元前1700年左右毁于地震,又在原址上大兴土木,建成后成为一个繁盛强大的君主国都城的核心,直至公元前15世纪到公元前14世纪时再遭厄运,有人认为它是被不远处圣托里尼岛喷发的火山所湮灭。

审慎的重建,唤起对于人类早期文明景况的更多体悟

克诺索斯王宫(Palace of Knossos)位于克里特岛最大的城市伊拉克利翁的近郊,这里的体验与其他考古现场截然不同。

在很多考古现场,参观者都要“往下走”,毕竟文物都埋在地下,而克诺索斯王宫是建在—座平缓的小土坡上,且层层叠叠有5层之多,因此是一路向上走,不停仰望。同时,很多考古现场会框定参观线路,从哪儿进,在哪儿出,到哪儿拐弯,都标示明确,但克诺索斯王宫并没有什么常规线路,你想怎么走就怎么走,于是,游客从四面八方而来,在层叠的古迹上跑来跑去,上下张望,不时挠挠头问自己:这地方我刚才到过没有啊?其实整个王宫的面积也就相当于3个足球场大小,但这样兜兜转转地,一两个小时很快就过去了,不时听到有人感慨:“这儿怎么像迷宫一样!”像迷宫就对了啊,《荷马史诗》上写的不就是一座迷宫嘛!当年忒修斯提着线团才敢走进去,今天若不是它已成一堆废墟,我们恐怕也得带个线团才能找到出口呢。想想荷马能在3000年前如此精准、如此艺术地描摹出3500到3700年前他不曾见过的一座神秘宫殿,不禁由衷感叹人类伟大的记忆力和艺术再造力。

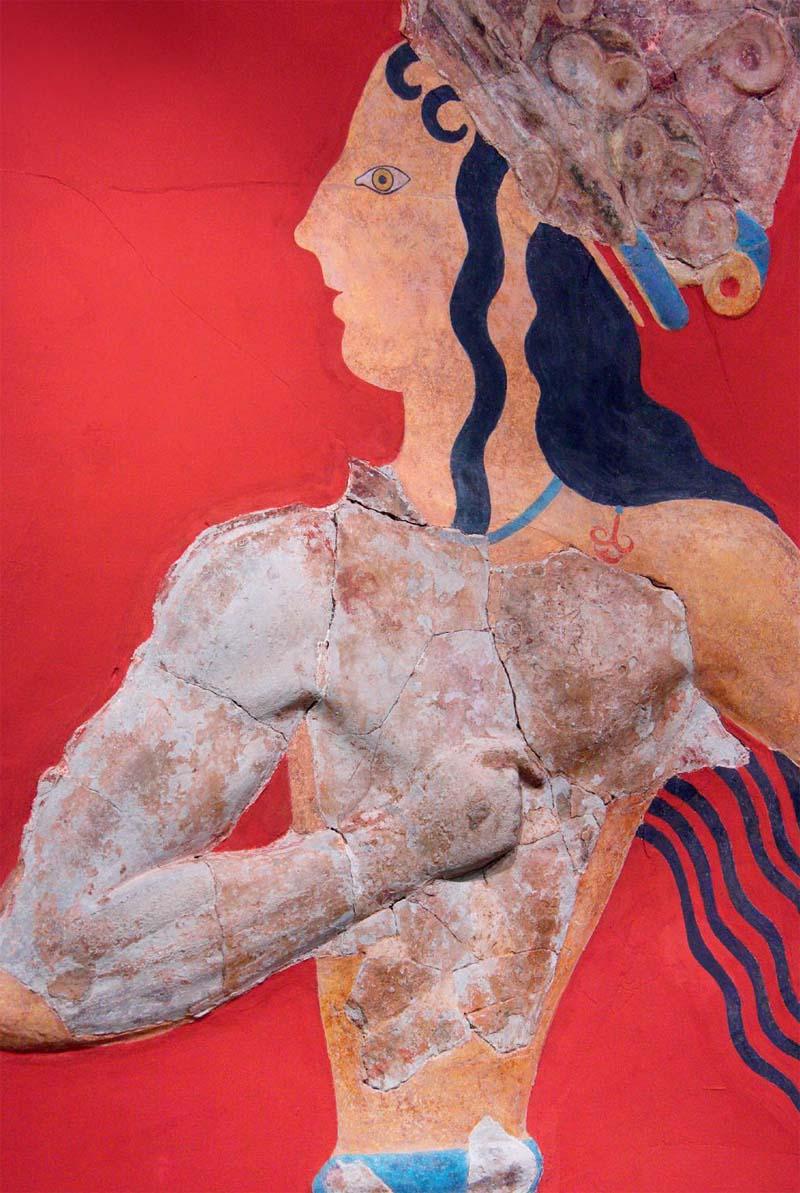

我将自己参观的起点定在宫殿的北门,在我看来这是整个遗址最吸引眼球的地方。几根红色的柱子撑起建筑的架构,柱子后面是一幅形态生动的壁画《进攻中的公牛》,足见对牛的狩猎和驯服在米诺斯文明中的重要地位,《荷马史诗》中出现的是牛头怪而非其他怪物也在情理之中。拾阶而上,来到被称作“中央庭院”的一个宽阔平台,它类似于整个宫殿通往各处房间的小型广场。平台近前最显眼的一排建筑是国王宫殿,国王有可能在此主持宗教仪式、处理政务。建筑的墙壁是棕褐色的,明亮典雅,绘有壁画,沿墙安放着一个汉白玉座椅,椅背饰以狮鹫图案,应是国王宝座。由此右转,再上台阶,就到了主楼层,其功能可能是接待室或大客厅,其中有一问壁画室,墙上绘有《跳跃的公牛》《蓝衣女人》等著名画作。主楼层最南端是西储藏室,存有很多黏土制成的巨大容器,应是用来储存酒或粮食的。沿着楼梯向下走到南门廊,可以看到一幅名为《侍酒者》的壁画。返回中央庭院,不要错过南侧墙面巨大而精美的壁画《百合王子》。宫殿东侧,有8根红色柱子撑起4段石膏台阶,名曰“大楼梯间”,通往王室的私人住所。这些住所如今只剩残垣可供想象,但宽敞的王后正殿被打理得有模有样,墙上用蓝色颜料绘就了众多海豚在水中嬉戏的壁画。正殿的隔壁是双斧殿,有人说是国王居室,其名称来自采光井上方的双刃斧标志,這是米诺斯文明非常神圣的标志,英语“迷宫”(labryinth)一词的词源正是“双刃斧”(labrys),这也是古希腊文明对欧洲文化影响的一个佐证。沿石阶而下,可以顺便看一下精密的排水系统和巨型大口陶坛。出了宫殿别着急离开,绕到西北角,那里有巨大的用于储存粮食的圆坑,此外还有一个小型剧院的遗迹,也许荷马的祖先曾经在这里吟唱。剧院正对着一条幽静的被绿植环抱的小径,也是考古发掘的成果,被认为是欧洲的第一条马路。这条小径通往远方米诺斯王国的其他宫殿,它们也以其悠久的历史和丰富的考古成果而被列入《世界文化遗产名录》,只是风头完全被克诺索斯盖过,人迹罕至。

这样一大圈转下来,感觉有些晕晕乎乎,感慨遗址内容丰厚的同时,也不禁心生疑问:三四千年前的东西,怎么可能保持得如此完好、如此栩栩如生?事实上,这也是如今克诺索斯王宫引发争议的原因。

亚瑟·伊文思发掘出克诺索斯王宫后,其倾心与爱慕难以言表,他不仅将后半生的大部分精力倾注在此,还耗费大量资金,按照自己的理解对王宫进行了修复。如今在王宫遗址看到的废墟和石头基座都是真的,但那些红色的柱子、金色镶边的黑色柱头、建筑的屋顶,全是伊文思修复的结果,色彩鲜艳的壁画也全部是复制品。遗址上出土的众多壁画、陶坛、雕刻、金银饰品、青铜武器,如今被保存在伊拉克利翁考古博物馆和雅典的国家考古博物馆。伊文思的做法引起了极大争议,有人批评他将个人的想象和现代复原技术强加于历史遗迹,无异于对考古现场的破坏。我作为众多游客中的一员,倒想为伊文思申辩几句。首先,伊文思所有的重建都是基于考古本身的成果,而非凭空想象,是复原,而非创建,复原的部分都用非常显眼的方式呈现出来,比如红漆的柱子和封闭的屋顶,哪些是原迹,哪些是复制品,一看便知,绝不会混淆;其次,我走过世界上很多的历史遗迹,大多只剩一片残砖碎瓦,即便有文字和导游介绍,对曾经的盛景还是感到茫然,有关历史真实面貌的揣测只存在于少数专业考古人士的脑海之中,普通人则完全无感,海量的考古信息无法得到有效传播,这对丰厚的历史本身也是一种巨大耗损。不难想见,如果没有伊文思对米诺斯文明科普化的解读和审慎的重建,游人来到克里特岛也许就是为了阳光和沙滩,偏居小岛一隅的克诺索斯宫殿未必会引发他们的兴趣,即便过来打量几眼,对人类早期文明的景况也不会有太清晰的体悟。

穿越地中海追溯一个美好时代的源头

后世对米诺斯文明的好奇绝不限于砖瓦栋梁。这个如此悠久又如此精彩的文明的建立,是否如世界上很多早期文明一样,充满了剥削、杀戮、专制和残暴?时间跨度太久远,线索很有限,各种解读也就未必符合历史真实。也许之前考证过太多血腥的历史,专家们在勘测到米诺斯明亮温馨的一面时,就偏向于相信这是一种宽容友善的文明。

偌大的克诺索斯王宫没有城墙,这在当年弱肉强食的时代几乎不可思议。是敌人太遥远?还是自身太强大?抑或是四海之内皆兄弟?还有发掘出来的诸多精美壁画,多是生动展示日常生活或美好的自然风光,没有丝毫硝烟和戾气,由此断定,当年整座城市色调明快,整洁有序,朝气蓬勃。多数专家相信,米诺斯人剽悍强壮却性情温和,他们已经熟练掌握了冶金和陶艺技术,同时将王国规划得井井有条,王宫居中,商人、陶工、金匠和画匠在四周比邻而居,耕种的农民则居住在更远的城郊和山谷中;王宫高高在上,每逢节庆,威仪的国王与穿着华丽的贵族女眷们可以在宫中俯瞰庆祝丰收的游行队伍,同时王宫的剧场里还会举行刺激的斗牛比赛;王宫离海港只有五六公里,坐马车去海边眺望地中海只需一个半小时,国王的贸易船队正扬帆出海,通过一个个珠串般的岛屿,将克里特岛丰富的物产和手工产品运往地中海的广大地区……

美国作家亨利·米勒曾经表示,虽然不是十分肯定,但他有一种强烈的感觉,就是在漫长的岁月中,克诺索斯曾经历过一段繁荣的和平时期。他在凭吊其他历史遗址时,很少有类似的冲动。他说,克诺索斯貌似普通平凡,却宛如教堂里传出的风琴声,整首曲子的基调流畅欢快,其演奏技巧却又令人赞叹不已,“人们觉得,克诺索斯人似乎是为了生活而生活,并无明确的人生目标。他们从不迷恋过去,也不拘泥于传统。他们也信奉神明,但有适合自己的独特生活方式,尽可能地享受现有的一切,从稍纵即逝的每一瞬间,汲取生活的甘露。”

读着这样动人的文字,虽然我也和米勒一样“不敢十分肯定”,但也乐于相信他恰当描绘了一个真实的、合乎我们心意的米诺斯文明。

当米诺斯人建造这座结构严谨、布局精巧的宫殿时,在欧洲大陆的绝大多数地方,人们还住在草棚子里。米诺斯文明从何而来?很多证据指向与克里特岛往南300多公里,非洲大陆的北角,那里正是古埃及文明之所在。古埃及的文明比克里特岛更早,更宏大,更广泛,虽然今天的克里特岛属于希腊领土,其历史又有古希腊诗人荷马做背书,但其基因来自于古埃及。考古学家在克诺索斯废墟中找到很多刻有线性文字的泥板,证明米诺斯人已经拥有自己的文字。这些文字至今无法完全解读,但研究表明其发展经历了从象形到线形的转变,而早期象形文字中表述生命、酒具、宫殿塔等意象时,其形状与古埃及的象形文字极其相似。