不同地理种群鸭跖草Commelina communis L.对莠去津的耐受性

杨娟 于海燕 李香菊

摘要鸭跖草是我国常见杂草,目前已成为农田难除杂草之一。生产实践中,莠去津对玉米田鸭跖草的防效已有所降低。2016-2017年,为了探讨鸭跖草不同地理种群对莠去津的耐受性,采用莠去津单剂量甄别方法,从黑龙江、吉林、辽宁、河北、江苏、浙江、湖北和贵州8个省份采集46个鸭跖草种群,进行了其对莠去津的耐受性初筛试验。在此基础上,选择7个不同地理来源的代表性种群,研究其对莠去津的敏感性差异,结果显示:种群JS10、HB3和HB6对莠去津敏感,GR50分别为122.21、153.27 g/hm2和158.13 g/hm2;种群JL13、HLJ2、JL7和JL1对莠去津耐受性相对较强,GR50分别为273.98、277.29、374.68 g/hm2和379.57 g/hm2。以上结果表明,不同地理种群鸭跖草对莠去津的耐受水平存在差异,从地理分布上呈由南向北耐受水平增加的趋势。各地理种群对莠去津的耐受性差异可能与不同地区莠去津的使用年限、使用剂量和使用频度相关。

关键词鸭跖草;莠去津;耐受性

中图分类号:S 482.42

文献标识码:A

DOI:10.16688/j.zwbh.2018105

鸭跖草Commelina communis L.是鸭跖草科Commelinaceae鸭跖草属Commelina单子叶晚春性杂草,主要危害玉米、大豆、小麦、瓜类、蔬菜等作物[12]。鸭跖草起源于亚洲东北部,在我国大部分地区均有分布。近年来,随着耕作制度的改变和除草剂的单一使用,杂草群落演替加剧,鸭跖草已成为我国东北、华北地区农田主要恶性杂草之一,严重影响作物产量和品质。因其防治难度大,在我国北方地区,98%的农民将其与多年生恶性杂草刺儿菜、苣荬菜并称“三菜”[34]。鸭跖草具有两种繁殖方式:种子繁殖和无性繁殖。鸭跖草种子量较大,一株鸭跖草可结500~1 000粒种子;其植株生长繁茂,茎节处易生根,营养繁殖能力也很强[56]。这种特殊的繁殖方式使鸭跖草具有顽强的生命力和对环境的适应能力。目前,对鸭跖草的防除以化学除草剂为主要手段。

莠去津(atrazine)又称阿特拉津,是三氮苯类除草剂,属光合作用抑制剂,该药与PSⅡ中质体醌的结构相似,在光合作用电子传递过程中,能够取代质体醌与叶绿体D1蛋白上的QB结合,从而阻断电子从QA向QB传递,干扰光合作用的正常进行,最终导致杂草褪绿干枯死亡。莠去津是内吸选择性苗前、苗后除草剂,广谱性强,能够有效防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草,对某些多年生杂草也有一定的抑制效果[78]。

该药1952年由瑞士Ciba Geigy公司开发,1959年在美国商业化生产并推广使用,至今已有60多年的使用历史[9]。文献报道,在长期连续使用莠去津的选择压力下,对其具有抗性或耐受性杂草生物型出现的速度加快。长芒苋、早熟禾等杂草均已对莠去津产生不同程度的抗性[1011]。狼尾草、芦苇、菖蒲等植物对莠去津具有不同水平的耐受性。其中,将20粒狼尾草种子播种于含20 mg/L莠去津的土壤中,发现狼尾草对20 mg/L的莠去津具有较强耐受性,且随着叶龄的增加,对莠去津的耐受性增强[1213];王庆海等研究发现,当用含≤8 mg/L莠去津的水培养芦苇一周,芦苇植株相对生长率受到抑制,但能够存活,说明芦苇对莠去津具有一定的耐受能力[14];2 mg/L的莠去津水溶液培养菖蒲5周后,菖蒲的丙二醛含量、叶绿素含量、最大光能转化效率(Fv/Fw)恢复至未用药对照组水平,说明菖蒲能够忍耐2 mg/L莠去津的胁迫[15]。近年来,在生产实践中,莠去津对鸭跖草的防效显著下降,农药标签推荐剂量已不能有效控制鸭跖草的危害,但目前还未见关于鸭跖草对莠去津耐受性的相关报道。

为此,本试验从我国不同省份采集鸭跖草种群,采用整株生物测定法研究鸭跖草不同地理种群对莠去津的耐受性,以期为鸭跖草的区域性治理及莠去津减量使用提供理论依据。

1材料与方法

1.1供试鸭跖草种群

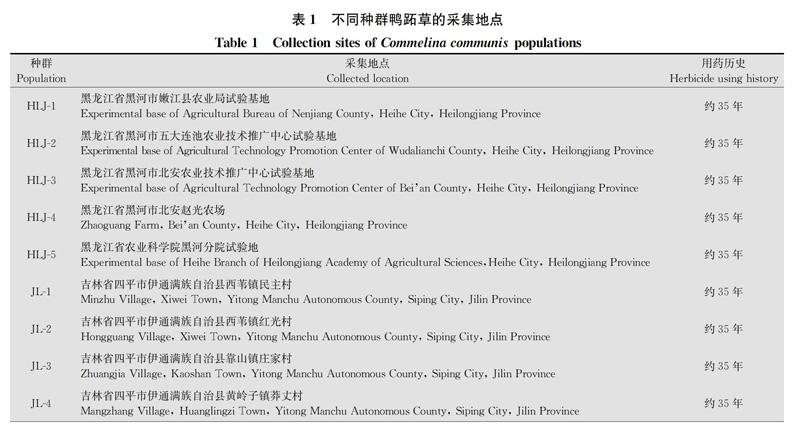

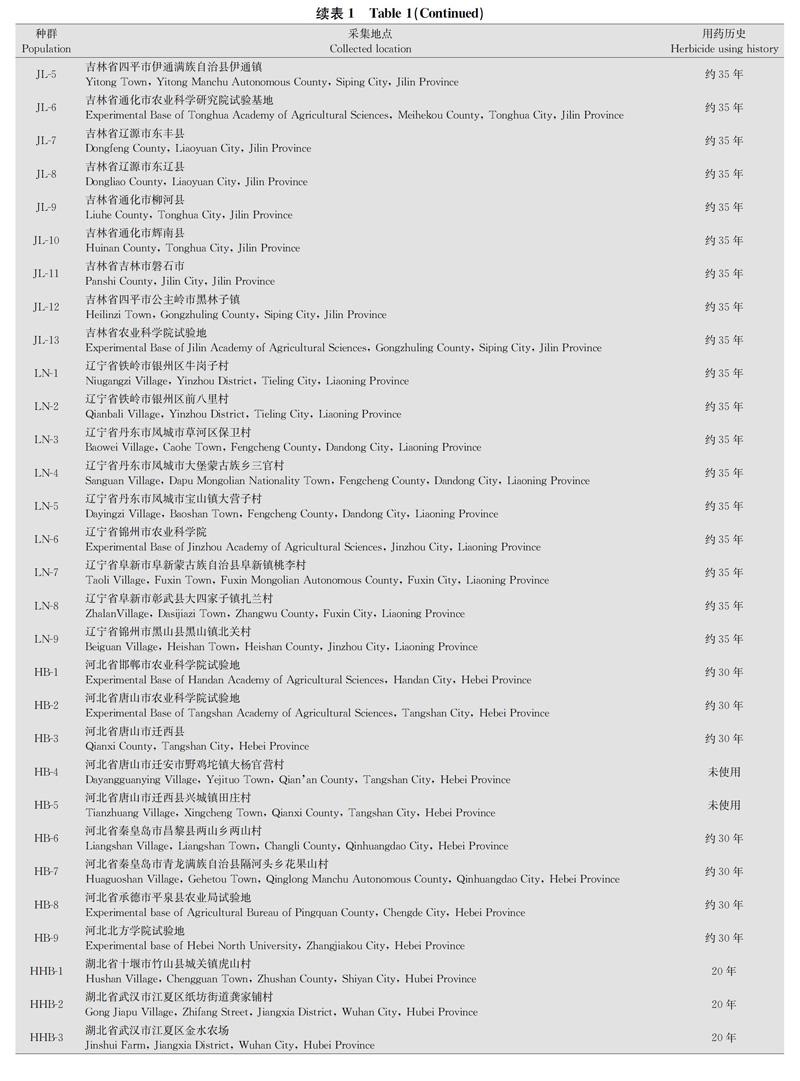

2016年,分别从黑龙江、吉林、辽宁、河北、江苏、浙江、湖北、贵州省采集了46个鸭跖草种群植株营养体,单株移栽至温室盆钵中,当年秋季单株收取种子。为了保证试验材料的一致性,利用2016年单株收取的种子形成的纯合种群,于2017年进行上述种群对莠去津的耐受性测定。样品采集地点详见表1。

1.2供试药剂及施药设备

50%莠去津悬浮剂,山东滨农科技有限公司生产。ASS4型行走式喷雾塔(配备Tee Jet 8002扇形喷头,喷雾压力为0.275 MPa),国家农业信息化工程技术研究中心研制。

1.3鸭跖草种群幼苗培养

将KlasmannDeilmann泥炭土TS1(德国KlasmannDeilmann公司生产)定量装入10.5 cm×9 cm盆钵中,从钵底部灌水至饱和,备用。选用解除休眠的鴨跖草种子,无菌水冲洗3次,置于水琼脂培养基,催芽96 h后挑选长势整齐一致的幼苗移栽至上述装有泥炭土的盆钵中,保持昼夜温度20~25℃。当鸭跖草长至3~4叶期,置喷雾塔进行药剂处理。

1.4处理及调查方法

1.4.1不同地理来源鸭跖草种群对莠去津耐受性初筛

采用莠去津单剂量甄别的方法对不同地理种群鸭跖草的耐受水平进行初筛。50%莠去津SC处理剂量为637.50 g/hm2(农药标签推荐剂量一半),喷液量为450 L/hm2。按1.3所述方法培养鸭跖草幼苗,每个种群选择长势基本一致的鸭跖草植株,置ASS4型行走式喷雾塔进行茎叶喷雾。每处理4次重复。施药后14 d统计各种群鸭跖草存活株数,计算存活率。

S=SP/TP×100%,式中,S表示施药后鸭跖草存活率;SP表示施药后鸭跖草存活株数;TP表示施药前鸭跖草总株数。

1.4.2鸭跖草对莠去津的耐受水平测定

采用整株测定法进行剂量反应曲线研究。在试验1.4.1结果的基础上,选取对莠去津反应差异较大的7个代表性种群JS10、HB3、HB6、JL13、HLJ2、JL7和JL1,按照1.3方法培养鸭跖草幼苗,每盆保留3株进行莠去津处理。50%莠去津SC施药剂量为0.00、79.69、159.38、318.75、637.50、1 275.00 g/hm2,每个处理5次重复。施药方法同1.4.1。

施药后观察鸭跖草对莠去津的反应症状,21 d后剪取所有处理的鸭跖草植株地上部,烘干72 h,计算各处理组相对于对照组的干重比。按照以下公式计算干重抑制中量GR50。

Y=YX/Y0×100%;Y=C+(D-C)/[1+(X/GR50)b]

式中,X为莠去津使用剂量;YX为施用剂量为X时鸭跖草地上部干重;Y0为不用药对照组鸭跖草地上部干重;Y为莠去津施用剂量为X时鸭跖草地上部干重占对照干重的比率;C为莠去津使用剂量反应下限,D为莠去津使用剂量反应上限;GR50为鸭跖草生长抑制中量;b为斜率。

1.5统计分析

采用SigmaPlot 12.0软件的双逻辑非线性回归模型对1.4.2中的数据进行统计分析。

2结果与分析

2.1莠去津单剂量处理不同鸭跖草种群的存活率

施用50%莠去津SC 637.50 g/hm2 14 d后,鸭跖草不同种群的存活率存在较大差异(表2)。种群JS10、HB3和HB6的存活率均低于10.00%,其中,种群JS10存活率仅为2.50%,对莠去津最敏感,HB3和HB6次之,存活率均为5.00%;种群JL13、HLJ2、JL7和JL1存活率相对较高,均大于50%,其中种群JL1的存活率最高,为5500%;其他种群的存活率在20.00%~50.00%之间。

2.2不同鸭跖草种群对莠去津的耐受水平

施药后21 d,7个不同鸭跖草种群对莠去津的症状反应见图1。

从图中可以看出,不同地理来源的鸭跖草种群对莠去津的反应存在差异。50%莠去津SC供试剂量79.69 g/hm2即可显著抑制种群JS10的生长,表现为植株矮小;该剂量下种群HB6叶片边缘开始干枯,但株高降低不如JS10明显,上述剂量对其他种群的生长影响不大。剂量为159.38 g/hm2时,种群HB6株高明显降低,HB3叶片边缘黄化干枯,而种群HLJ2、JL1、JL7和JL13植株无明显受害症状。施用剂量为318.75 g/hm2时,种群JS10、HB3、HB6植株叶片大部分失绿、干枯,并开始死亡;种群HLJ2、JL7和JL13叶片边缘出现轻微发黄干枯症状,植株生长受到抑制,而种群JL1在该剂量下仅株高稍有降低,叶片无明显受害症状;施用剂量为637.50 g/hm2时,种群HLJ2、JL1、JL7和JL13植株叶片枯萎,生长受到明显抑制。

整株测定法结果表明:在供试剂量范围内,随着莠去津处理剂量的增加,各种群鸭跖草的生物量降低。不同种群鸭跖草对莠去津的剂量反应曲线见图2。

采用双逻辑非线性回归模型拟合,计算出莠去津对鸭跖草各种群的GR50(表3)。由此看出,JS10、HB3和HB6的GR50较低,分别为122.21、153.27 g/hm2和158.13 g/hm2,表明JS10对莠去津最为敏感,另外两个种群次之;种群JL13、HLJ2、JL7和JL1的GR50分别为273.98、277.29、374.68 g/hm2和379.57 g/hm2,表明上述4个种群对莠去津耐受水平相对较高,其中种群JL1对莠去津的耐受水平最高。

3结论与讨论

近几年农业生产实践中,一直有莠去津对鸭跖草田间防效不佳的实例,但不同地理种群鸭跖草对莠去津敏感性差异未见报道。本研究发现,不同鸭跖草种群对莠去津的耐受水平存在差异:采自吉林、黑龙江和辽宁3省的鸭跖草种群对莠去津的耐受水平相对较高;河北、湖北、浙江和贵州4省的鸭跖草种群耐受性次之,采自江苏省的鸭跖草种群对莠去津的耐受性最低。

与其他杂草种相比,鸭跖草对莠去津具较高耐受性。鸭跖草独特的器官组织结构可能是其对多种除草剂存在耐受性的原因之一。一方面,鸭跖草根系发达、水肥吸收能力强,具有较强的抗逆性[16];另一方面,鸭跖草叶片表面光滑,蜡质层较厚,阻碍了其对除草剂的吸收;其枝繁叶茂盛,再生能力强,致使其不易被除草剂杀死。马红等研究发现,鸭跖草喷施咪唑乙烟酸后,叶片气孔密度降低,表皮厚度增加[17];Santiago等报道,草甘膦低剂量对鸭跖草防效差,只有当其使用剂量达13.44 kg/hm2(16×)时,才能杀死鸭跖草植株[18]。

从地理分布上看,鸭跖草种群对莠去津耐受水平呈由南向北增加的趋势:东北地区>华北地区>黄淮海地区>长江流域地区。分析不同地理种群鸭跖草对莠去津的耐受水平差异原因,可能有以下几个方面:首先,可能与不同地区莠去津的使用年限和使用剂量相关。东北地区是莠去津应用较早的地区,1965年开始大面积应用,且使用剂量逐年增加,如吉林省目前单位面积用量为1 795.5~2 241.0 g/hm2,有些地區用量甚至更高。华北地区也是莠去津使用相对较早的地区。目前,东北地区和华北地区莠去津使用量占全国使用量的80%[1920]。由于莠去津的长期单一使用,导致该区域鸭跖草种群多为对莠去津耐受水平较高的生物型。如试验中,采自吉林省四平市的种群JL1和辽源市的种群JL7对莠去津的耐受性最强,GR50分别为379.57 g/hm2和374.68 g/hm2。而未使用过莠去津的江苏省南京市种群JS10的GR50仅为122.21 g/hm2,与前者GR50相差3倍以上。其次,耕作制度可能是导致鸭跖草对莠去津耐受性差异的另一因素。东北地区是我国玉米的主产区,一年一熟制,多地采用玉米连作;华北地区通常采用小麦玉米一年两熟的种植模式;而长江流域及其他地区种植模式复杂,一年两熟制,玉米与花生、大豆、水稻等作物轮作,作物轮作导致了除草剂的轮换使用,长江流域莠去津使用频率相对较低,因此,鸭跖草对莠去津较为敏感。

杂草对除草剂的耐受性机制目前成为各国杂草防除工作者研究的热点。1972年美国马里兰州首次发现绿穗苋Amaranthus hybridus L.对莠去津产生抗性,目前全球发现对莠去津有耐受性的杂草生物型73个,从数量上仅次于乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂类除草剂[21]。杂草对莠去津产生抗药性主要是由于编码叶绿体D1蛋白的psbA基因790位碱基发生点突变,由A突变为G,致使D1蛋白的264位氨基酸由丝氨酸(Ser)突变为甘氨酸(Gly),导致莠去津与杂草结合位点的亲和力降低[22]。但是,上述大部分杂草生物型耐受莠去津的机制缺少试验数据。因此,有必要进一步研究鸭跖草不同地理种群对莠去津的耐受机理。

参考文献

[1]李扬汉.中国杂草志[M].北京:中国农业出版社,1998.

[2]MISHRA J S, SINGH V P, YADURAJU N T. Interference of common dayflower (Commelina communis L.) in soybean (Glycine max L.)[J]. Indian Journal of Weed Science, 2002, 34(3): 295296.

[3]胡凡,付迎春,朴英,等.鸭跖草生物学特性及与大豆竞争关系的研究[J].大豆科学,2003,22(3):230233.

[4]马红,关成宏,陶波.不同叶龄鸭跖草对咪唑乙烟酸的耐药性差异及生理基础研究[J].中国油料作物学报,2010,32(1):136138.

[5]李向勇,陶波,李英慧,等.黑龙江省六个地点鸭跖草RAPD遗传多样性分析[J].作物杂志,2008,20(2):2125.

[6]由立新,赵长山,李林海,等.鸭跖草生物学特性的研究[J].黑龙江农业科学,2002,25(1):2123.

[7]ALBRIGHT V C, MURPHY I J, ANDERSON J A, et al. Fate of atrazine in switchgrasssoil column system [J]. Chemosphere, 2013, 90(6): 18471853.

[8]司友斌,孟雪梅.除草剂阿特拉津的环境行为及其生态修复研究进展[J].安徽农业大学学报,2007,34(3):451455.

[9]GUNTHER F A, GUNTHER J D. Single pesticide volume: The triazine herbicides [M]. New York: Springer, 1970, 32: 19.

[10]JIANG Zhao, MA Bingbing, ERINLE K O, et al. Enzymatic antioxidant defense in resistant plant: Pennisetum americanum (L.)K. Schum during longterm atrazine exposure [J]. Pesticide Biochemistry and Physiology, 2016, 133: 5966.

[11]EVANS A F, OBRIEN S R, MA Rong, et al. Biochemical characterization of metabolismbased atrazine resistance in Amaranthus tuberculatus and identification of an expressed GST associated with resistance[J]. Plant Biotechnology Journal, 2017, 15(10): 12381249.

[12]SVYANTEK A W, ALDAHIR P, CHEN Shu, et al. Target and nontarget resistance mechanisms induce annual bluegrass (Poa annua) resistance to atrazine, amicarbazone, and diuron[J]. Weed Technology, 2016, 30(3): 773782.

[13]马兵兵,姜昭,ERINLE K O,等.狼尾草根系对阿特拉津长期胁迫的氧化应激响应[J].生态毒理学报,2016,11(6):214222.

[14]王庆海,李翠,陈超,等.芦苇对阿特拉津胁迫的生理响应及其与耐受性的关系[J].农业环境科学学报,2017,36(10):19681977.

[15]李翠,温海峰,郑瑞伦,等.阿特拉津胁迫对菖蒲的生理毒性效应[J].农业环境科学学报,2016,35(10):18951902.

[16]李学宏.恶性杂草鸭跖草的危害与防除[J].陕西农业科学,2012,58(4):266267.

[17]马红,关成宏,陶波.不同叶龄鸭跖草对咪唑乙烟酸的耐药性[J].植物保护学报,2009,36(5):450454.

[18]SANTIAGO M U, MICHEAL D K. Response of Asiatic dayflower (Commelina communis) to glyphosate and alternatives in soybean [J]. Weed Science, 2009, 57(1): 7480.

[19]蘇少泉.莠去津特性与使用中的问题[J].农药研究与应用,2010,14(3):15.

[20]弓爱君,叶常明.除草剂阿特拉津(atrazine)的环境行为综述[J].环境工程学报,1997,5(2):3747.

[21]HEAP I. The international survey of herbicide resistant weeds [EB]. (20180306) http:∥www.weedscience.org.

[22]POWLES S B, YU Qin. Evolution in action: plants resistant to herbicides [J]. Annual Review of Plant Biology, 2010, 61: 317347.

(责任编辑:杨明丽)