基于认知语言学的日语量词「本」的范畴构建研究*

刘晓华 陈静雯

(大连外国语大学日本语学院,辽宁 大连 116044)

一、先行研究

(一)「本」的意义用法研究

有关「本」的意义用法有着丰富的研究积累,以下就与本文直接相关的Lakoff(1987)、松本(1993)、崔明姬(2014)进行介绍。

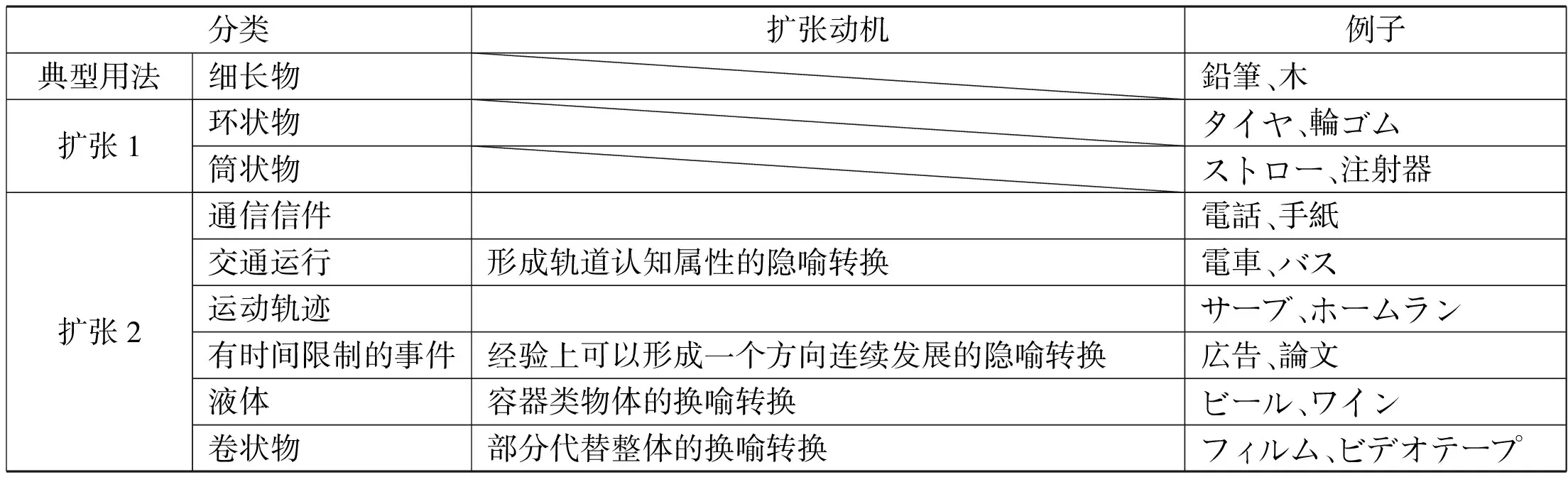

Lakoff(1987)把量词「本」作为放射状范畴例子进行分析。「本」最典型的用法是用来计数细长的物体,从典型用法向外扩张。扩张的动机主要分为意象图式的转换,隐喻机制的扩张和换喻机制的扩张三类。

松本(1993)运用原型语义论解释「本」的意义扩张动机。首先「本」在修饰具体形状物体时,需要满足以下两个原型条件:1)明显向一个方向延伸;2)非轮状物体。以此为基础向卷状物体和轮状物体扩张。另外,根据滨野(2006:81)对松本(1993)的总结,扩张动机分为「容器へのメトニミー的な拡張」「経験的に一次元を成すものへのメタファー的な拡張」「長い軌道を描くものへのメタファー的な拡張」三类。

崔明姬(2014)从认知语义论角度首次将「本」的用法分为「具体的細長いもの」、「抽象的なもの」、「抽象的なこと」三类。「抽象的なこと」中分「解くと線」、「交信」、「運行数」、「運動ライン」、「一本化」、「時間の終始」六类。

(二)「本」的用例调查研究

「本」的用例调查研究有谷原(1990)、饭田(1999、2004)、李、滨野(2006、2009)等。谷原(1990)对日语里的「面」「枚」「本」「個」「つ」五大量词的典型用法和意义用法进行了调查。饭田(2004)以1980年到1999年的新闻等母语者实际使用状况出发,详细地记述了「本」的用法分类,并指出比喻用法和有形物体之间没有关联。

(三)「本」的习得研究

「本」的习得研究有北川(2005)、封书勤(2007)、曹大峰(2011)、金秀恵(2013)等,以下对北川(2005)、金秀恵(2013)进行介绍。

北川(2005)以5册日语初级教材为对象,以「数詞+本」的形式调查有关「本」用法的教学现状,同时对比1995年到2003年出版的代表性日本电视剧中出现的「本」用法分布。据此对教科书及日语教学提供了启示。

金秀恵(2013)以33名日语母语者和33名韩国日语学习者为对象,通过想起实验和相似性判断实验分析两者「本」范畴构建的区别。

鉴于此,本文从认知语言学的角度出发明确「本」的词义结构,以中国日语专业学生为对象,通过相似性判断调查就「本」的范畴构建现状进行分析。

二、研究设计

(一)研究课题

本研究的研究课题为:

1.中国日语专业学生「本」的范畴构建现状如何?

2.中国日语学习者对「本」的范畴构建调查结果与金秀惠(2013)调查结果相比有何相似和差异?

3.母语迁移、教材对中国学生「本」习得有何影响?

(二)研究对象

本研究的受试为大连外国语大学日语专业本科150名母语为汉语的学生。

(三)研究方法

本文综合整理Lakoff(1987)、松本(1993)、崔明姬(2014)以上三位学者对「本」的用法分类及扩张动机,归纳结果如下表1所示。

借助文献和现代日语书面语均衡语料库,分别选取「本」对应用法的代表性例句。调查在课堂上作为课堂测试进行,要求学生各自独立完成,做完后当场收回。

(四)研究结果与考察

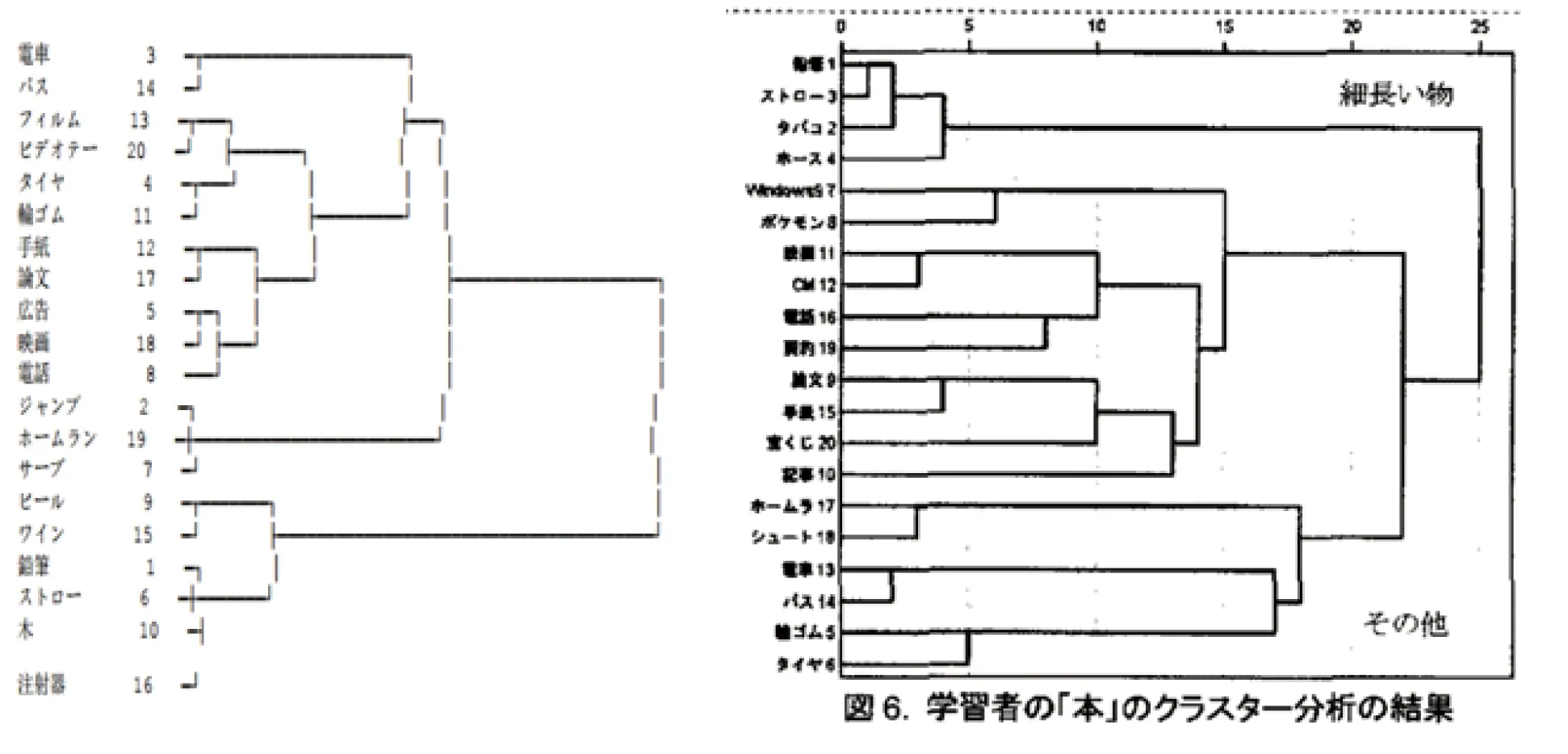

研究结果如图1所示。自左起20个例句中的每一种用法都被视为单独的一类,根据两类间的相似度逐步合并成越来越大的类,直到右侧所有的变量都聚成一类。如图1最右侧呈现的结果,学习者将20个例句最终分为两大类。首先研究结果如图1所示。首先学习者将「鉛筆」等细长物体、「ストロー」等筒状物以及「ビール」和「ワイン」归为一类。与之相对,「タイヤ」等环状物和抽象物体归为第二类。自右向左观察,在第二类中学习者将环状物体和卷状物「ビデオテープ」「フィルム」归为一组。而认知语言学理论下可形成轨道认知属性的隐喻转换的三大类呈现分离状态。其中「電車」等「交通运行」和「ホームラン」等「运动轨迹」各自成一组,「手紙」等「通信信件」与「論文」等表有时间限制的事件归为一组。

表1 本研究对「本」的用法归类及扩张动机

由此发现,学习者在对「本」的用法分类过程中呈现模糊的范畴构建。首先学习者无法清晰地区分「本」所修饰的典型细长物体和容器类物体的换喻转换所形成的抽象物。其次,学习者对于非典型用法的环状物和由部分代替整体的换喻转换而形成的抽象物没有清晰的范畴构建。最后在抽象物体分类中,学习者未明确形成轨道认知属性的隐喻转换和经验上可以形成一个方向连续发展的隐喻转换之间的区别。

通过与下图2金秀惠(2013)对韩国日语学习者的调查结果对比,笔者发现中韩日语学习者在习得「本」时存在共性和差异。和中国学习者相同的是,韩国学习者在理解「本」的范畴构建时,也存在把环状物体和抽象物体混为一类的问题。和中国学习者不同的是,韩国日语学习者倾向于将环状物和表轨道认知属性的隐喻转换形成的抽象物归为一组。

图1 本文调查结果 图2 金秀惠(2013)调查结果

三、基于研究结果的思考

(一)母语因素的影响

在汉语中,对于「鉛筆」「木」「ストロー」「注射器」等用法可用量词“根”“棵”“条”等具有外形细长特征的量词修饰。因此学习者对这些名词进行分类时,在汉语和日语之间产生“正向迁移”,容易将他们归为一类。但是「本」所修饰的「電車」「論文」「ホームラン」等抽象物并不能对应到具有共性的汉语量词上,因此本研究认为归类的错误来自于学习者对目标语言不完善的理解和应用。此外,学习者将环状物体和通过部分代替整体的换喻转换形成的卷装物体「ビデオテープ」「フィルム」归为一组的原因源自于两类物体均可译成汉语量词“卷”,从而忽视了二者之间存在的本质区别。

(二)教材因素的影响

学习者就「本」的范畴构建所出现的习得问题和教材紧密相连。由于教材中经常提及典型细长实物和由容器类物体的换喻转换形成的抽象物体,学习者在二者之间建立无形的联系,倾向于将二者归为一类。

四、结语

本研究通过测试,考察了学习者「本」的范畴构建现状,并就调查结果从母语迁移和教材两个方面进行了分析和讨论。主要的发现有:

1.学生对「本」的范畴构建主要呈现不清晰的现状。

2.中国学习者和韩国学习者均存在将环状物体和抽象物体混为一类的问题。韩国日语学习者倾向于将环状物和表轨道认知属性的隐喻转换形成的抽象物归为一组。与此相对中国学习者倾向于将环状物体和通过部分代替整体的换喻转换形成的卷状物体归为一组。

3.中国日语学习者「本」的范畴构建偏误多来自母语迁移和教材设计不合理的影响。