广西连片特困地区乡村小学教师队伍建设机制探究

史言涛 尹勇 张宗顺 宁耀

【摘要】本文针对义务教育阶段缺乏精准扶贫的现状,在分析调研样本县小学教师队伍的基础上,论述小学教师队伍建设的重大意义,指出现有教师队伍存在的问题,并提出连片特困地区小学教师队伍的建设机制。

【关键词】连片特困地区 乡村小学教师 建设机制

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)04A-0006-03

“扶贫先扶教,治贫先治愚。”教育扶贫为连片特困地区的精准扶贫提供了强有力的智力支持。教育在减贫脱贫过程中发挥着非常重要的作用,肩负着减贫脱贫的历史使命。教育精准扶贫有利于消除贫困代际传递,有效缩小区域间教育差距,能够积极优化师资力量。乡村小学教师队伍建设是连片特困地区减贫脱贫不可忽视的力量,如何建设好乡村小学教师队伍是贫困地区的当务之急。2015年,国务院办公厅颁布了《乡村教师支持计划(2015—2020年)》,为乡村教师队伍建设指明了方向。该计划指出,乡村教师队伍建设优先发展,要全面提升乡村教师的综合素质。

一、广西连片特困地区乡村小学教师队伍建设的意义

(一)为振兴连片特困地区培养后备力量

2012年,国务院扶贫办根据《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》的精神,按照“集中连片、突出重点、全国统筹、区划完整”的原则,在全国共划分了11个集中连片特殊困难地区。全面建成小康社会是我国现阶段的既定国策。为了全面建成小康社会,国家在政策、资金等方面,均加大对连片特困地区的扶持力度。然而,国家在连片特困地区的种种努力并未收到预期的效果,“输血”和“造血”工程收效不理想。究其原因,连片特困地区扶贫开发工作较少精准识别该地区贫困的实质。连片特困地区的贫困不仅是收入和资源贫困,缺乏相应人力资本更为关键。教育不仅可以提升贫困地区和贫困家庭的自我发展能力,还能斩断贫困的代际遗传,是连片特困地区扶贫开发的最佳路径。乡村教育不但是推动我国教育事业发展的重要环节,而且与连片特困地区的振兴息息相关,在社会整体发展上具有基础性地位。乡村小学教师队伍是乡村教育最重要的生力军。如果当前不重视乡村小学教育,将导致建设连片特困地区断崖式人才缺乏。

(二)为引导学生树立正确人生观奠定基础

扶贫对振兴连片特困地区起辅助作用,树立正确观念则起主导作用。近年来,随着国家扶贫力度的加大,政策越来越好,扶贫资金投入越来越大,农户得到的实惠也越来越多。广西各种政策资金也向贫困民族地区倾斜,贫困户获得很多补贴和优惠政策。然而,很多贫困户梦想一直躺在扶贫温床上,丧失了“以劳动为荣”的思想,反而产生了浓重的“等靠要”思想,不以贫困为耻,反以贫困为荣,造成很多贫困户不愿意脱贫。当前,“治贫先治愚”“扶贫先扶志”“扶贫必扶智”成为全社会的共识。洛克的“白板说”即人出生如同白板一样,一切知识和行为习惯靠后天学习获得。乡村小学教师不仅承担着传授知识的使命,还要塑造儿童人生观。

(三)为保障学生健康成长的环境保驾护航

广西连片特困地区自然资源严重匮乏,生态环境非常恶劣,基本处于大石山区,缺少土地,导致人均占有土地难以维持自身最基本的生活需求,村民除了转移就业和青壮年劳动力外出务工,无其他选择之路,造成大量留守儿童、孤寡老人生活在山村里。由于历史、地理位置和经济等因素影响,大多数老人文化程度较低或文盲,难以满足素质教育要求,加上隔代教育,从而导致小学生成长出现不良现象。由于地理位置因素,广西教育行政主管部门结合实际情况,基础教育阶段学校实施寄宿制,即学生和全体教师周一至周五待在學校。可见,小学教师不仅教书育人,还肩负着照顾学生在校生活、为学生创造良好成长环境的责任。

二、广西连片特困地区乡村小学教师队伍存在的问题

(一)乡村小学中青年教师流失严重

据调研,广西连片特困地区乡村小学的中青年教师流失严重。表1为调研样本县连片特困地区C县2015年至2017年教职工流失情况(数据来源于调研样本县教育局2017年《工作总结》)。

广西连片特困地区乡村小学基本处于大石山区。由于自然资源严重匮乏、生态环境恶劣、地理位置偏僻、交通不便、生活和工作条件艰苦等诸多因素,造成部分年轻教师难以找到心仪对象。偏远贫困地区乡村小学教师特别是中青年优秀教师难以安心工作,总是想方设法调入交通便利或离城市较近的乡镇小学。由于城市学校每年选拔一批优秀教师补充自己的教师队伍,进一步加剧了连片特困地区城乡师资配置的失衡。当前许多青年教师变成了“考试专业户”,他们以从事乡村小学教师职业充当短暂跳板,热衷于参加公务员考试和事业单位考试,一旦成功就迅速转岗,从而给广西连片特困地区乡村小学教师队伍的稳定带来消极影响,造成教师队伍不稳定。

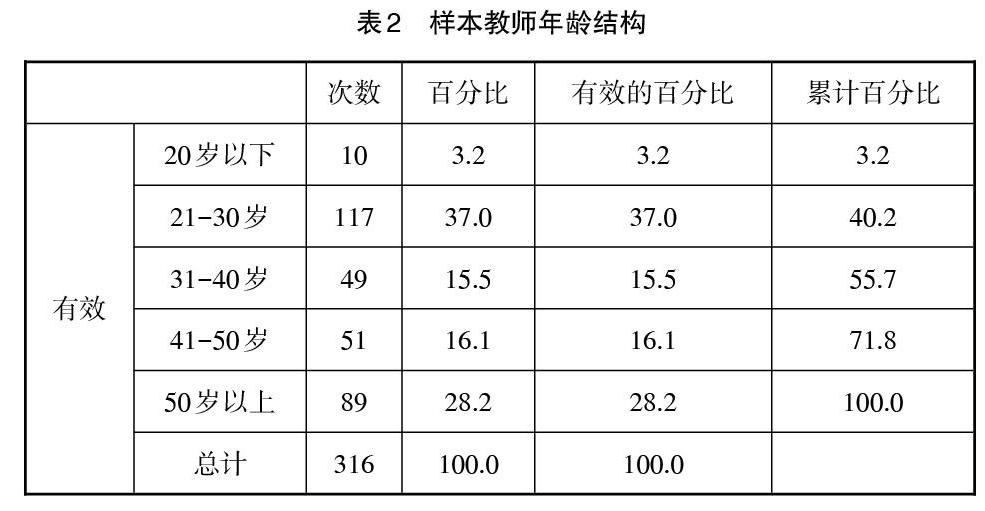

(二)乡村小学教师年龄结构“两端多、中间少”

从教师年龄结构上分析,边境农村小学教师老龄化严重。从广西全区来看,小学教师队伍整体呈年轻化趋势,农村小学50岁以上教师占农村教师总数的22.7%。但广西连片特困地区却恰恰相反,老龄化现象非常严重。所调研的316名C县乡村小学专任教师中,有89名教师的年龄在50岁以上,占样本的28.6%,明显高于全区的平均水平;有127名教师年龄在30岁以下,占调研样本的40.2%;同时31~40岁和41~50岁教师分别是49人和51人,占调研样本16.1%和28.2%,其比例明显偏少,造成教师队伍“断崖式”缺失。(见表2)。

首先,由于适龄儿童不断增多、老龄教师逐渐退休、乡镇中心小学规模不断扩大等诸多因素,教育行政主管部门为了达到合理师生比例,招聘大量年轻教师加入乡村小学教师队伍之中。其次,早前政府主张“先城市后农村”,中国城乡二元结构存在明显差距,随着改革开放和社会主义市场经济体制确立,社会主要矛盾发生变化,人们的思想观念发生变化,大批人下海经商。然而,与其他行业相比较,当时的小学教师工资比较低,大批乡村小学教师纷纷辞职下海经商。再次,在特殊历史背景下,上世纪部分高中、初中毕业生从事民办教师工作,有效解决了当时教师队伍力量不足的问题,“民转公”在艰苦的年代为我国的教育事业奉献青春,做出了巨大贡献。连片特困地区乡村小学教师队伍中普遍存在许多民办教师,经过后期考核基本转为在编教师。

(三)乡村小学教师压力过大

广西连片特困地区乡村小学教师压力过大问题已引起社会广泛关注,乡村小学教师工作时间长、承担学生校内校外安全等已成为不可争辩的事实,焦虑、敏感、抑郁等普遍存在于乡村小学教师身上。教师压力过大严重影响着教师的心理健康,阻碍连片特困地区小学教育质量提升。所调研的316名C县乡村小学专任教师中,有205名教师表示压力很大,占样本人数的64.9%;表示压力较小和说不清的教师有14人,占样本人数的4.4%。(见表3)

首先,广西连片特困地区基本处于大石山区,由于地理位置因素,大山深处居民居住地点比较分散,有的屯居住着几户人家或者一两户人家。考虑儿童安全和路途遥远,广西乡村学校施行寄宿制,教师和学生从周一到周五同吃住在学校。由于教育经费紧缺,学校没配备生活教师,导致专任教师成为“保姆式教师”,不仅承担教学任务,还要照顾学生在校日常生活,即学生早上6点半起床直到晚上10点晚休,工作时长超12小时。寄宿制学校教师不仅承担学生在校安全保障压力,还要考虑学生在回家和返校途中的安全问题。其次,随着改革开放政策推行和社会主义市场经济建立,民族地区传统文化滞后效应问题日益突出,连片特困地区部分贫困人口长期受传统思想文化的影响,生活水平落后,文化素质较低,长期的贫困造成他们安于现状、与世无争,形成“读书无用论”等陈旧观念,导致乡村小学教师社会地位低下。而小学五年级、六年级学生正处在叛逆期阶段,这无疑又增加了教师的压力。

(四)乡村小学教师总量达标,结构性学科教师短缺

相对于语文、數学等学科的教师,广西连片特困地区乡村小学的音乐、美术等学科教师紧缺,甚至有的中心校只有一位音乐教师。学校虽然按照国家规定把音乐、美术等课程列入教学计划中,但由于缺乏相应的专任教师,这些课只能由语文、数学专任教师兼任。这一现象在广西连片特困地区规模较小的村小及教学点尤为严重。从全区总的情况看,2016年专任小学教师223719名,语文、数学、“音体美”教师比例分别为46.6%、38.6%、14.8%(数据来源于广西壮族自治区教育厅师范处2016年《教师队伍相关数据》)。小学专任教师结构分布基本满足小学教学需求。但在广西连片特困地区,小学结构性学科教师短缺,而在村小、村完小短缺现象尤为明显。在所调研的316名(县)乡村小学专任教师中仅有25名为“音体美”专任教师,占总人数的8%。按照全区的平均水平,“音体美”专任教师应为52人,可见学科教师结构失衡严重。(见表4)

首先,广西连片特困地区乡村小学基本处在大山深处,物质资源匮乏以及生活单调,加上每年师范毕业艺术生难以满足当前义务教育均衡发展要求,导致艺术生选择就业优先考虑城市学校。其次,在某种程度上,城市学校象征一个城市的综合实力,面对紧缺艺术专任教师的情况,教育行政主管部门优先满足城市小学需要。再次,即使被分配到乡村小学,艺术专任教师在任教数年拥有扎实的教学经验后,更倾向于流转到条件较好的学校或者转行考公务员。

三、广西连片特困地区乡村小学教师队伍建设机制

(一)建立合理的教师流失审批机制,稳定教师队伍

基础教育在国家宏观指导下实行,主要由地方负责,县级人民政府在组织义务教育实施方面负主要责任,包括统筹教育经费,调配和管理中小学校长、教师和指导教学工作。首先,在每年暑假期间,县人事领导小组、教育局、人社局、编办等部门在统筹规划下结合实际情况每年对全县乡村小学教师流失和流动集中进行1次审批。其次,对于流动乡村小学教师,必须在该乡镇小学或教学点工作年满5年及以上且教学表现较为突出,才有资格申请教师流动,确保教师队伍稳定。再次,对符合条件流动或流失乡村小学教师(因工作原因),须经过县人事领导小组审批且在全县范围内公示1个月,接受社会监督,显示社会公平和正义。

(二)培养“本乡镇”教师和建立交流机制,均衡教师年龄结构

首先,加大“本乡镇”培养力度。广西连片特困地区应制订“本乡镇”教师招生计划,广西各高校要面向连片特困地区乡村小学,定额、定向地为连片特困地区培养一支“结构合理、扎根乡村”的有生力量。“本乡镇”教师具备许多优势:他们既能建设自己家乡、懂风俗人情,又能照顾家中老人,有利于打消流失思想。然而,外援教师时刻关注家人,他们更容易流转或流失,影响教学质量提升。其次,完善教育资源管理机制。当地教育行政主管部门建立合理的教师流动机制。对长期在乡村小学尤其是教学点和村完小工作的教师,要尽快制定适合广西连片特困地区乡村小学教师队伍建设实际需求的退出与补充机制。对于在广西连片特困地区乡村教学点工作年满30年的教师,可以试行提前退休或转岗等退出机制。

(三)建立表彰制度和招聘生活教师,缓解教师压力

首先,通过区、市、县设立“优秀班主任”“优秀教师”“先进教育工作者”“优秀校长”“德育先进个人”等荣誉奖项,组织教师参加各级各类竞赛活动等,加大对教师的表彰力度。通过表彰和教学技能竞赛活动,不仅使一批乡村小学教师长期扎根农村,而且也促进了全社会尊重小学教育和乡村尊师重教观念的形成。其次,每年“七一”建党节、教师节、春节等节假日,当地政府主要领导慰问和表彰“30年以上教龄”的乡村小学教师、优秀教师、困难教师、党员教师。再次,规模较大的乡村小学招聘两或三名生活教师,规模较小学校招聘一名生活教师,当地教育行政主管部门单独设立此项经费确保生活教师到位,以缓解教师压力。

(四)健全教育人才引进和培养机制,均衡学科教师结构

首先,适当放宽紧缺型学科教师准入资格。对已经取得教师从业资格证和具备相应紧缺型学科学历人员,在招聘时适当放宽条件,把更多的“本乡镇”大中专毕业生吸引到乡村小学教师队伍中,调整乡村教师学科结构。其次,对非专业的在编乡村小学教师,组织其参加师范院校或市教育行政主管部门组织的全学科定期培训,参加培训的教师要及时分享所学知识,以便更多教师掌握“全学科型”知识,以缓解学科教师紧缺,促进乡村基础教育的均衡发展。再次,教育行政主管部门每年招聘的“紧缺型”学科教师,优先考虑地处偏远乡村且无艺术教师的小学,在分配教师的时候,尽量考虑教师来源地以便消除教师流失想法。

【参考文献】

[1]李琼,白蓝.贫困地区中小学教育发展现状及精准扶贫对策——以湖南省武陵山片区为例[J].吉首大学学报(自然科学版),2018(1)

[2]李兴洲.公平正义:教育扶贫的价值追求[J].教育研究,2017(3)

[3]俞建芬.精准扶贫视域下乡村教师培训的困境与出路[J].教育科学论坛,2018(5)

[4]张翔.集中连片特困地区教育精准扶贫机制探究[J].教育导刊,2016(6)

[5]向雪琪,林曾.改革开放以来我国教育扶贫的发展趋向[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2018(3)

作者简介:

史言涛(1988— ),男,安徽淮北人,广西民族大学创新创业学院教师,研究方向:教育管理。

尹勇(1986— ),男,山东菏泽人,广西民族大学教育科学学院学生,研究方向:基础教育。

张宗顺(1982— ),男,广西河池人,东兰县教育局办公室主任,研究方向:基础教育。

宁耀(1960— ),男,广西玉林人,广西民族大学党委副书记、研究员,研究方向:基础教育。

(责编 雷 靖)