中国南海北部珠江口盆地早渐新世末破裂不整合特征及其地质意义

宫 越,林畅松,2,何 敏,张忠涛,张 博,舒梁峰,冯 轩,洪芳浩

[1.中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083; 2.中国地质大学(北京) 海洋学院,北京 100083;3.中国海洋石油 深圳分公司 石油勘探开发研究院,广东 深圳 518000]

南海是东南亚陆缘最大的边缘海盆地,特殊的地球动力学背景和丰富的油气资源,使其成为近一、二十年来国际地球科学和石油工业界高度关注的研究前缘和热点领域[1-2]。而在南海海盆扩张的过程中,代表陆壳破裂、洋壳生成的裂后不整合面,对于研究南海的构造历史,沉积演化,乃至石油生产都有着重要意义[3-4]。破裂不整合概念首次在1974年由Flavey等[5]学者提出,认为其形成是由于洋中脊的打开导致区域性拉张应力在新产生的洋中脊处得以释放,加上洋中脊的侧向扩张力,造成了整体发生区域性的抬升。对于南海北部破裂不整合面目前仍有部分争议,争议点主要集中在破裂不整合面界面的确定。在研究区西南侧的琼东南盆地,根据断裂与界面之间的关系,T6界面被指为破裂不整合面[6],而Briais[7]等人在1993年通过对磁异常条带进行研究,发现南海在32Ma(T7)洋中脊开始形成,区域性拉张应力消失,致使裂谷区发生区域性抬升而遭受剥蚀,形成区域性的破裂不整合面,也就是说T7是破裂不整合面。随后伴随着南海进入漂移期,在破裂不整合面之上继续沉积了坳陷期产物[8-9]。钱坤[10]等人(2016)认为在南海北部破裂不整合面具有穿时性,且具有向西年轻化的特征。Morley[2]在2016年对南海包括破裂不整合界面T7在内的一系列重要不整合界面进行了文献总结,推测了破裂不整合面在整个南海区域的分布。他认为虽然在琼东南盆地(本研究区西南部)21Ma是最突出的不整合,但是T7不整合也仍然标志着扩张作用的显著降低。所以这里的情况并不是简单的向西破裂不整合年龄逐渐变轻,而是一个更年轻的不整合显得更为重要。林畅松[1]等人(2018)也对珠江口盆地破裂不整合面界面(T7)及其之后坳陷期的构造沉积等进行总结研究。前人研究中对南海北部的T7不整合面的分布范围以及不整合面的生成机理较少研究。本次研究通过大量跨盆地的二维测线,在珠江口盆地范围内对T7不整合面进行比对(图1)。T7不整合在珠江口盆地广泛分布与“南海运动”有关[1,8],标志着裂谷期向热沉降破裂后期的转变,其形成与区域性南海运动有关,该运动也导致的不整合界面上下,恩平组与珠海组不同的物源和沉积环境。该研究主要针对珠江口盆地内破裂不整合面T7的特征、分布、样式和剥蚀量进行描述,对破裂不整合面在盆地演化中的形成过程进行了探讨,为南海的构造背景和形成机理提供线索和证据。

1 地质背景

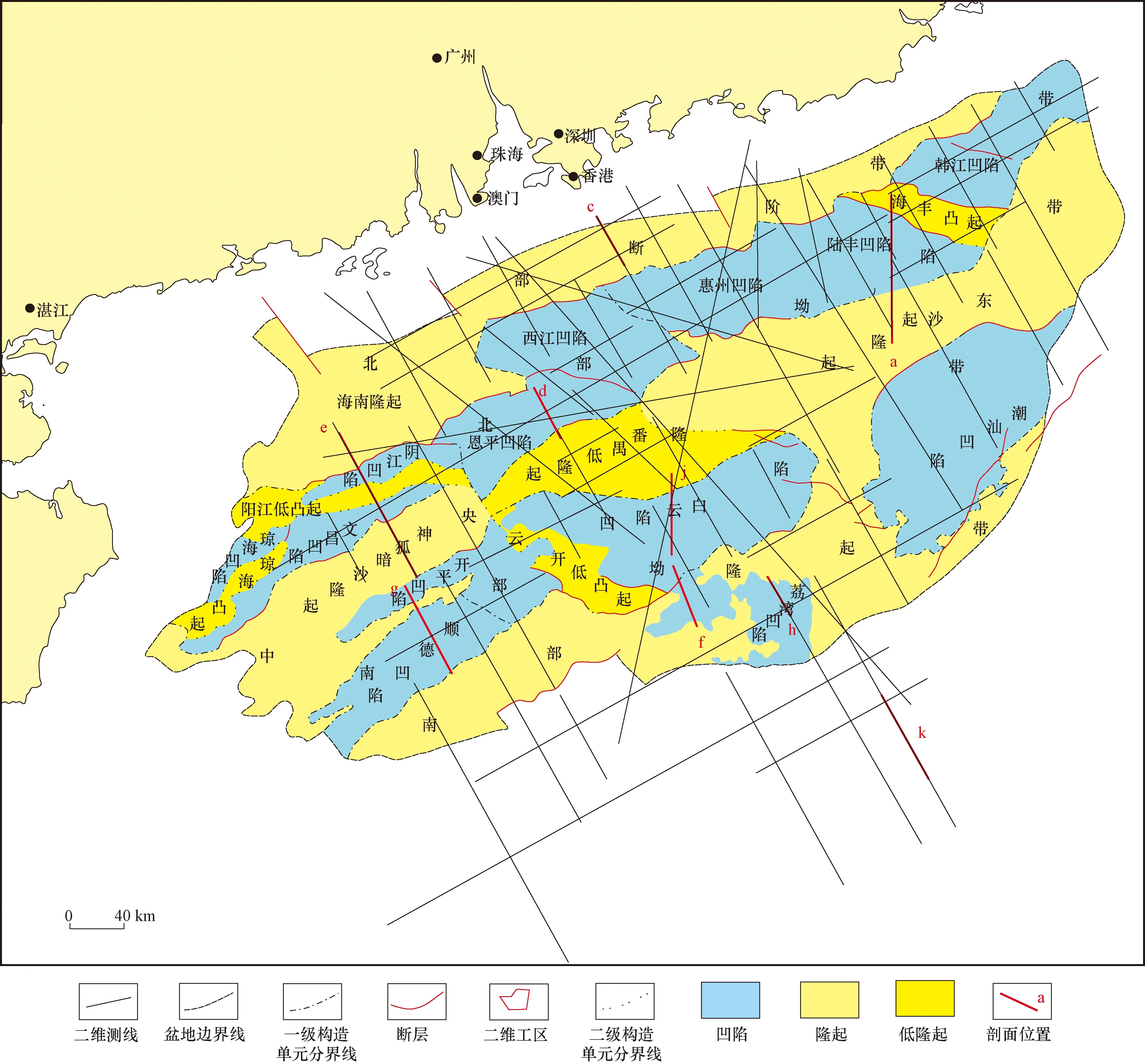

现今珠江口盆地构造格局以发育NE向的构造带为特征,由北向南可划分为5个构造带,包括北部断阶带、北部坳陷带、中央隆起带、南部坳陷带及南部隆起带[1]。盆地内具有较复杂的断裂系统[11],大致可分为早期、晚期和长期活动断裂[12]。破裂不整合面之下的早期断裂主要成北东东方向延伸,大部分早期断裂在渐新世晚期(T7)停止活动或明显减弱,之后研究区盆地进入坳陷期[12-13]。至中新世晚期,东沙构造运动(~10.5 Ma)产生了一系列规模较小的晚期断裂,主要成北西西向或近西向展布。

南海海盆由东向西逐步扩张,海盆北部裂陷由北向南发展。研究区在30 Ma之前发生了3幕裂陷(87~50,49~38,38~30 Ma),3期裂陷造成了盆地内的区域性隆升,产生重要的区域性不整合面Tg,T8和T7(图2)[4,14],同时构造应力场方向在盆地裂陷过程中向顺时针方向旋转。在32~30 Ma(T7),伴随着拉张作用和地幔上涌产生局部隆起和伸展,南海陆壳破裂,出现新洋壳并形成异常磁带条11期[4,13,15]。至23~21 Ma南海出现一次大规模的“白云构造运动”,研究区内发生区域性海退[1],并形成大范围的隆起和剥蚀(区域性不整合面T6)(图2)。23 Ma之后水体迅速加深,大规模的海侵作用使陆架坡折带迅速向陆地方向迁移[1,16]。在16~14 Ma海底扩张停止[17-18],南海岩石圈开始俯冲,并形成了不整合面T3。至中中新世末期,东沙隆起及附近区域可见韩江组有明显的削截现象,与上覆地层角度不整合接触(T2),可能与东沙运动产生的地层隆起有关[19]。新进纪末期吕宋岛弧继续向北移动,与华南古陆碰撞,形成台湾隆起和不整合面T1[9,20-21]。

图1 南海珠江口盆地构造单元分布特征Fig.1 Distribution and tectonic unit division of the PRMB in South China Sea

以破裂不整合面(T7)为界,研究区地层可以分为裂陷期和坳陷期。破裂不整合之下的裂陷期地层包括文昌组和恩平组(图2),主要是陆相和滨浅海相沉积[1,14]。文昌组主要为湖相灰黑色泥岩夹薄层砂岩和粉砂岩,是研究区的主要生油区。恩平组早期为平原河流-沼泽、湖泊相砂泥岩互层,夹有较多煤线或薄煤层,向上逐渐过渡为滨浅海相沉积。破裂不整合之上包括珠海组、珠江组、韩江组、粤海组和万山组(图2)[1,16,22]。珠海组中下部为大套的河湖相砂泥岩互层,并向上逐渐过渡为海相外陆架沉积。至珠江组下部普遍发育一套陆架区三角洲,主要为滨岸相和浅海相的砂岩-沙质泥岩互层,上部为大段浅海沙质泥岩。韩江组受珠江三角洲的影响由西北向东南方向厚度增加、颗粒变细,主要是浅海相的大段泥岩或砂泥岩,中段夹有砂岩和沙质泥岩的三角洲沉积。粤海组与万山组主要发育外陆架和陆坡沉积,形成灰绿色泥岩间互砂岩。

图2 珠江口盆地层序划分和构造演化Fig.2 Schematic diagram showing the sequence stratigraphic division and tectonic evolution in the PRMB

2 研究方法

本次研究使用的是89 600 km2三维地震数据(位于白云凹陷)和一系列横跨珠江口盆地的二维测线(数据不包含东沙隆起)(图1)。地震地层格架主要依据林畅松教授(2018)的先期工作,井曲线和合成记录[1]。深部地层(裂谷期)井曲线的缺少以及二维测线数据的精度是该研究的不确定因素。

不整合面的勾绘和讨论主要通过如下几步进行:① 将不整合面的反射轴在所有可用井和地震数据中标定出来,主要是通过对削截、上超和下超,顶超等地震相进行识别。削截和上超是T7不整合面在地震剖面上的主要特征; ② 在网络状地震剖面约束下通过地层结构延伸法[23])恢复不整合削蚀量,揭示不整合剥蚀量的平面分布。将T7界面进行拉平,延伸不整合之下被削蚀的地层,可恢复地层的古地貌(图3d)。不整合的接触关系,如上超和下超,也通过大量的地震剖面追踪,勾绘其平面分布。

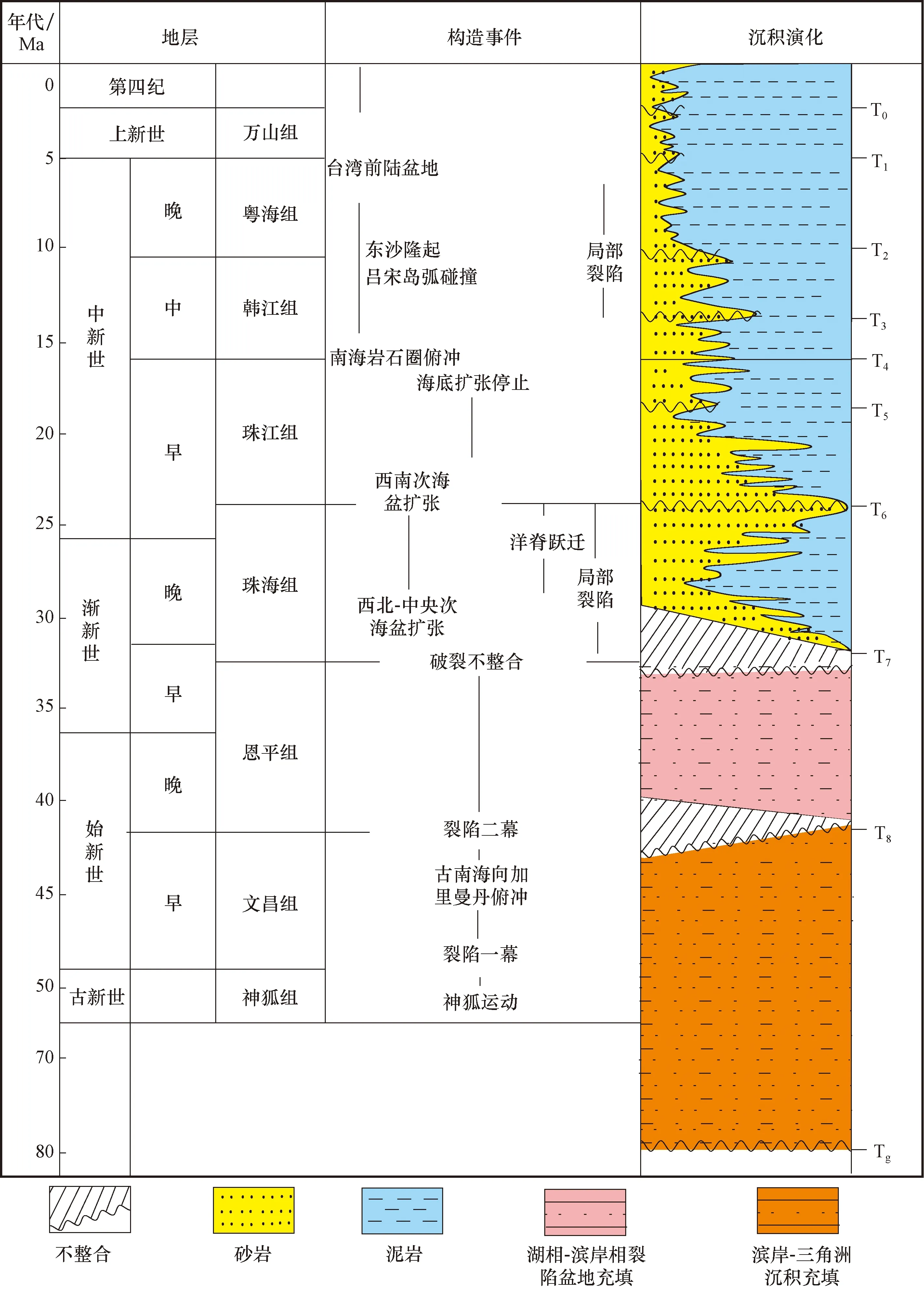

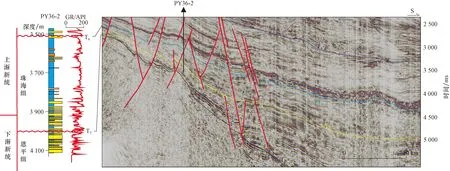

图3 珠江口盆地角度不整合区内各凹陷地震剖面Fig. 3 Seismic profiles of the depressions in the angular unconformity zone of the PRMBa.陆丰凹陷地震剖面,剖面位置见图1中“a”测线,断块旋转并被不整合削截;b.珠三凹陷地震剖面,剖面位置见图1中“e”测线,文昌凹陷内同时具有角度不整合和假整合,断裂活动在T7界面终止;c.恩平凹陷地震剖面,剖面位置见图1中“d”测线,地层被错断旋转,具有肩部削截特征,测井曲线在不整合面处具有显著变化;d.北部隆起带地震剖面,剖面位置见图1中“c”测线,恩平组和珠海组成角度不整合接触,恩平组地层相互平行 并被不整合面削截EP.恩平组;ZH.珠海组;WC.文昌组

3 研究结果

3.1 断裂活动与T7不整合面

Driscoll[24]等人(1995)研究发现活动断裂的数量在经过断坳界限的不整合面时会显著减少,这是用来识别被动大陆边缘破裂不整合面的基本特征之一。在中心和东部凹陷(陆丰凹陷,白云凹陷,恩平凹陷),早期断裂活动在T7界面上或之前结束(图3a,图3c,图3d)。然而在研究区的西部(顺德凹陷),断裂在T7界面之后仍然活动(图4)。大部分断裂活动在珠海组内结束,部分断裂在T6界面上结束活动。

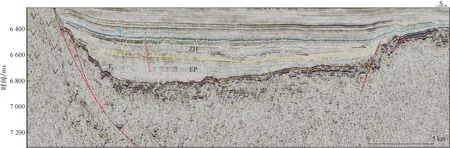

图4 白云凹陷地震剖面与相应测井曲线(剖面位置见图1中“j”测线)Fig.4 Seismic profile of Baiyun Depression and its correlated well logging curve (see Fig.1 for the profile location as marked by line “j”)

但是那些穿过界面的断裂在经过T7界面之后断距明显减少(图5b,c)。

此外,地层厚度明显受控于断裂。恩平组一般呈楔状,向断裂方向变厚(图3c,d)。对地层厚度的控制作用在珠江口盆地向西逐渐减弱,不仅在珠三凹陷得以体现,在顺德凹陷内也很明显(图5c)。在顺德凹陷内,地层厚度向南逐渐减薄,厚度受一系列断裂的控制,而不像在中心凹陷和东部凹陷内楔状地层主要受控于一个主要断裂,且断块旋转典型。

3.2 T7不整合面的接触关系和分布特征

T7不整合的识别在地震剖面总体上有两个特点:一是有相对连续,广泛分布的强振幅地震轴,在盆地深部显得尤为明显,强反射轴上下有着不同的地震相,但不整合的分布还会受到局部复杂构造的影响而又不同的形态特征;二是不整合上下构造样式的明显不同,由受断块影响严重的裂谷期恩平组,变为不受断裂控制的拗陷期珠海组(图3a,图3c,图3d,图5b)。不整合的形态特征受在盆地内位置以及局部构造的影响,但总体在全盆可以对比识别。总体可以分为角度不整合带,局部不整合及上超带,整合带。这种构造和地层上的形态差别,下面按照不整合在的盆地位置来进行描述和分析。

3.2.1 角度不整合区

珠江口盆地北部包括恩平凹陷,西江凹陷和陆丰凹陷等不整合特征与南部白云凹陷,双峰凹陷有所不同。不仅在识别上更加容易,形态上更加明显,特征上也略复杂,主要是由于断块旋转产生的肩部削蚀,体现了更加活跃的构造活动。另外,在盆地边缘有不整合界面合并的现象[3]。不整合剥蚀特征由东部陆丰凹陷向西至珠Ⅲ凹陷逐渐减弱:在地震剖面上,陆丰凹陷表现为明显的地层掀斜,不整合面削截特征,减薄特征不明显-地层厚度不受断裂的控制(图3a);在恩平和惠州凹陷(图3c)体现为明显的断块旋转,肩部削蚀的特征,地层减薄,地层受断裂控制,向断裂方向增厚,远离断裂的一段由于断块旋转翘起而被剥蚀;番禺低隆起内的不整合特征与恩平凹陷与西江凹陷的特征相似,削截特征主要分布在番禺隆起内部的小凹陷中(番禺4洼)。这种断块旋转削蚀的特征在盆地中心和东部较为常见,但至珠Ⅲ凹陷不整合特征变得不再明显(图3b),主要显示为假整合,部分地区可见地层被削截的现象。总体上,珠江口北部隆起区为明显削截特征,角度不整合面积的分布比南部大,随断裂呈条带状,分布于断裂上盘。

在隆起区(角度不整合带)内不仅由东向西不整合特征略有不同,由北向南不整合上下地层的结构特征也有区别,大体可分为3种: ① 在盆地最北部的北部隆起带上,恩平组相互平行,并由于断裂活动成板状整体旋转(图3d)。 ② 在珠一凹陷内,地层呈楔状向南减薄,说断裂活动与沉积过程同时发生。(图3c,图5c); ③ 在番禺4洼,恩平组的减薄特征相较于珠一凹陷更为明显,且剥蚀区域主要位于番禺次洼的边缘。

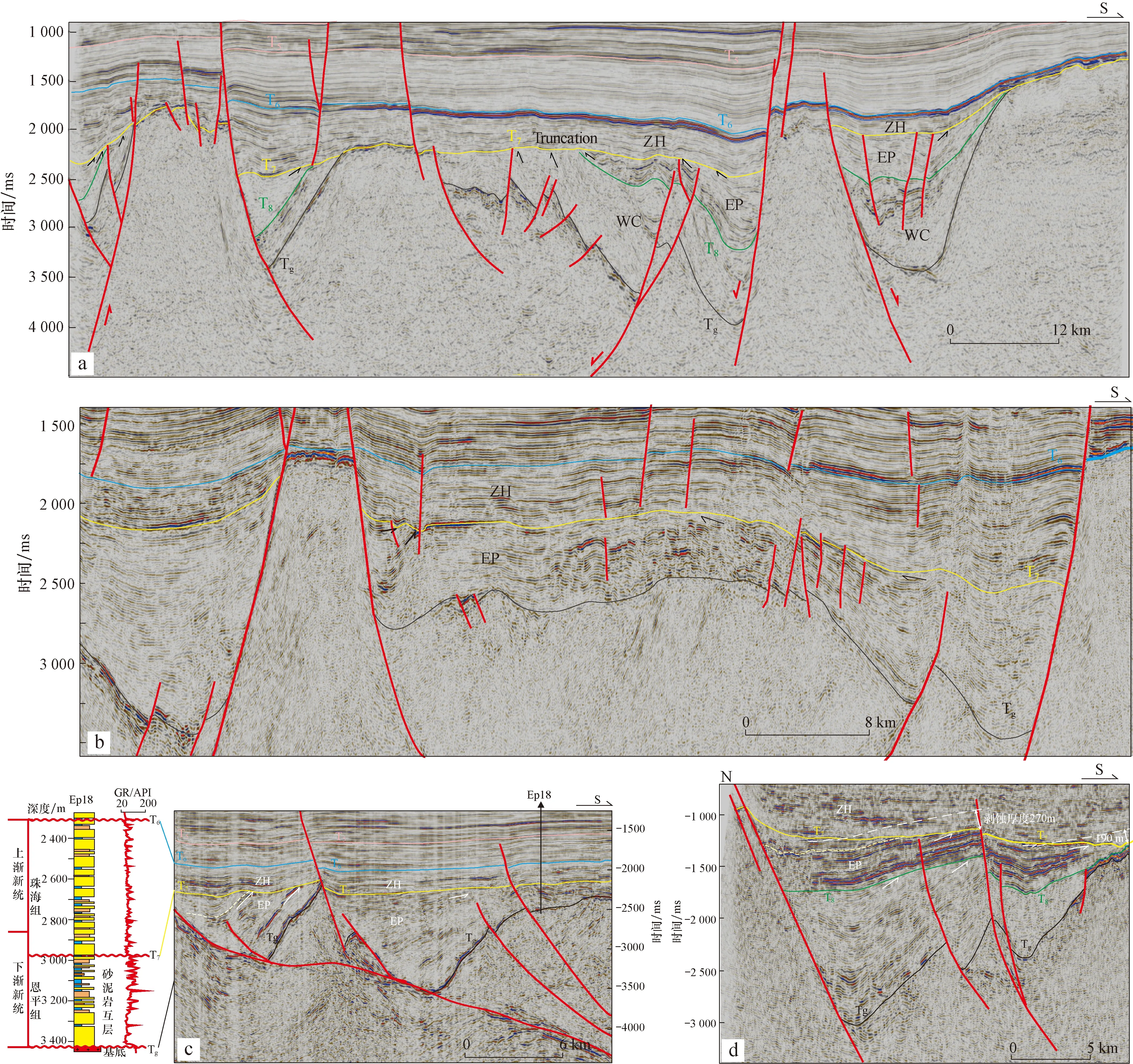

图5 珠江口盆地局部不整合及上超带内的不整合特征Fig.5 Characteristics of the local unconformity and unconformity contact located within the onlap zone in the PRMBa.荔湾凹陷地震剖面,剖面位置见图1中“h”测线,受底辟作用影响,地层向上弯曲变形并被不整合削截;b.白云凹陷南部地震剖面,剖面位置见图1中“f”测线,恩平组受断裂影响发生旋转,珠海组地层上超于不整合面上,断裂可分为早期断裂、晚期断裂和长期断裂,可观察到早期断裂活 动终止与T7界面;c.顺德凹陷地震剖面,剖面位置见图1中“g”测线,恩平组由一系列断裂控制、向南减薄,珠海组相对均一、成板状EP.恩平组;ZH.珠海组;WC.文昌组

另外,在盆地的东部,构造活动在T7不整合形成时相对活跃,地形变形明显,不再是简单的单侧地层抬起,形成相对复杂的构造隆起区(海丰凸起)(图3a)。盆地北部从东向西不整合的剥蚀作用总体在减弱,断裂活动对恩平组地层导致的形变逐渐减轻。

3.2.2 局部不整合及上超带

珠江口盆地内白云凹陷和顺德凹陷根据剥蚀情况被划为次级隆起区。该区域内的剥蚀带明显减少,分布成条状,沿着大陆边缘,削蚀不整合只在局部分布,其他区域主要为假整合(图4)。

剥蚀量的产生与断裂的相关性较低(图4),但仍有不整合面被断裂断开的情况(图5b)。断裂主要可以分为终止于不整合面的早期断裂,及穿过不整合面长期断裂。断裂在破裂不整合面上主要体现出阶梯状,小断距的特征。在这个区带内,剥蚀带主要位于靠近南部隆起的带的区域,南部隆起带使地层一侧翘起发生削蚀,上部珠海组上超其上(图5b)。在荔湾凹陷的北部(图5a),底辟作用使隆起的周围地层翘起,产生明显形变,形成角度不整合。至珠江口盆地最西端,不整合形态十分不明显。顺德凹陷恩平组断块旋转的特征变弱,但仍受断裂影响地层向南减薄(图5c)。幕式断裂活动可以将这里的断裂分为两期,在T7不整合形成前终止活动的断裂,和终止于T6不整合的断裂。随着地层减薄,在靠近南部隆起带的区域,T8和T7不整合面合并为一个界面。这种不整合面合并的现象在盆地内其他地区也有出现[25]。

但在白云凹陷的珠海组内,可广泛的发现上超(在凹陷边缘及隆起带周边)、下超(白云凹陷北坡,深水区)的现象。大部分上超和超覆特征位于珠二凹陷内(局部不整合和上超带),但仍有部分超覆区域位于珠一凹陷内。这种上超和下超特征明显增多,剥蚀区明显减少(且主要分布在靠近南部隆起带-裂谷末期仍然活动的区域)的特征,说明该区域在不整合形成时可能位于水下,这与前人研究的恩平组末期和珠海组早期的深湖沉积相向一致[26-27]。

3.2.3 整合区

珠江口盆地以南,双峰凹陷,是本研究区域的最深处,相比于北部的大陆边缘地带,这里不整合基本没有被断裂错断,具有较为简单的形态特征,主要为整合接触为主(图6)。这里的界面特征在地震剖面解释中较难识别,也缺少井资料,但仍然可在凹陷边缘等地发现上超等接触关系。

双峰凹陷内不整合体现为强振幅联系反射,缺少因断块旋转而产生的角度不整合,不整合上下地层也相对平行。在凹陷沉积中心,盆地深部,恩平组和珠海组呈现整合平行接触,但在盆地边缘远离沉积中心处,裂后沉积上超在T7不整合上,较易识别。局部地区(主要在上盘断块内)与其他不整合一起歼灭在南部隆起上。珠江口南部乃至双峰凹陷,不整合之下的断块旋转比珠江口北部凹陷要少很多。Brais[7]等人(1993)认为洋壳此时在珠江口南部已经形成[1,2,26]。

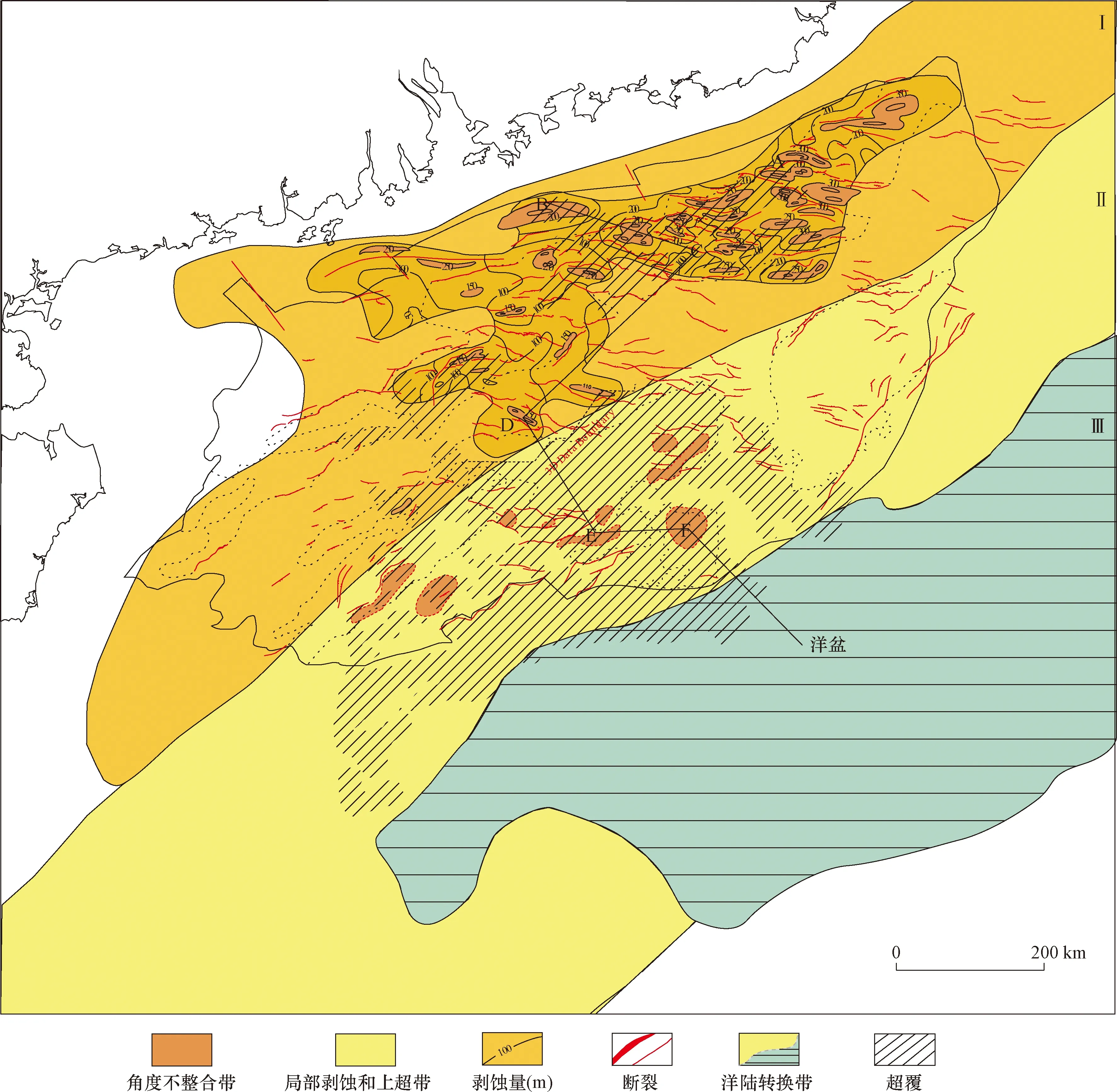

3.3 不整合的剥蚀量及其分带

从图7中可以发现,研究区剥蚀量量向南逐渐减少,并可以据此将珠江口盆地划分为强剥蚀区,弱剥蚀区和无剥蚀区,与角度不整合带,局部不整合和上超带,整合带一一对应。不整合及主要断裂在珠江口盆地内的分布特征以及剥蚀情况体现为:① 角度不整合区(强剥蚀区)在图7中标为“Ⅰ”区,剥蚀量为200~350 m;② 局部不整合和上超区(弱剥蚀区)在图7中标为“Ⅱ”区,剥蚀量为100~200 m;整合区(无剥蚀区)在图7中标为“Ⅲ”区。

在地震剖面上可观察到的削蚀区域主要位于盆地北部;在盆地南部,削蚀区域的面积明显减少。研究区的剥蚀量不仅受在盆地中位置影响(盆地内向南剥蚀量减小),还与主要断裂的分布有关。在盆地北部,不整合的分布特征与断裂具有一定的相关性,主要体现在剥蚀区的分布、位置以及剥蚀量:① 断裂在研究区内成北西西向至东西向,而高剥蚀区的分布受断裂走向的控制,也随着断裂成北西西向条带状分布;② 剥蚀区总是位于断层的上盘处,上盘地层受断裂影响一侧下降,发生地层掀斜或扭曲变形,导致上盘地层的远端掀斜处发生剥蚀;③ 剥蚀量总体在盆地北部呈现东高西低的特征,在西江凹陷与陆丰凹陷等,地震剖面上可见到地层削蚀特征明显,而至珠三凹陷削饰特征明显减弱,不易识别。在盆地的南部,白云双峰凹陷等地,不整合的分布与断裂的走向相关性变弱,呈局部零星分布,且不整合的分布主要受南部隆起带(白云凹陷、双峰凹陷)和底辟作用(荔湾凹陷)的控制。图7中勾绘的超覆区域的分布体现了在不整合形成之后的一次大规模海侵。

由于缺少井数据,剥蚀量信息主要通过二维地震剖面通过地层延伸法进行估测。但本研究破裂不整合在珠江口盆地的分布特征(图7)与Moley在2016年对南海北部破裂不整合分布的总结和推测相一致。

图6 双峰凹陷地震剖面(剖面位置见图1中“k”测线)Fig.6 Seismic profile across the Shuangfeng Depression(see Fig.1 for the profile location as marked by line “k”)EP.恩平组;ZH.珠海组;WC.文昌组

图7 珠江口盆地T7不整合分布特征Fig.7 The distribution features of unconformity T7 in the PRMBⅠ.角度不整合带;Ⅱ.局部不整合及上超带;Ⅲ.整合带

4 讨论

4.1 断裂活动与裂陷期的延迟

早期断裂活动在研究区东部和中部(陆丰凹陷、白云凹陷、恩平凹陷)终止于T7不整合面,尤其在珠江口盆地的主凹陷——白云凹陷内(图5b),至顺德凹陷断裂继续向上活动,多终止于珠海组内,部分终止于T6不整合面(图5c)。相较于东部,盆地西部断裂活动性的延迟在研究区内引起了一系列横向变化:由断块旋转产生的削蚀面积由大面积分布(东)明显减少至局部分布(西)(图3a,图5c,图7),剥蚀量由(东)400 m左右降至100 m以下(西)(图3b,图7),意味着东部凹陷的构造隆起活动在32 Ma更为强烈(图7,图8);恩平组的楔状特征(图3c,d)至西部也不再明显(图3b,图5c),但厚度上向南仍然减薄并受控于一系列断裂。

这种在裂谷末期不整合界面的横向变化也反映了南海洋盆的扩张过程——由东向西南逐步破裂。Taylor和Hayes(1983)[28]与Briais[7]等人(1993)在对磁条带异常进行研究后,指出陆壳的破裂过程始于32 Ma,同时Ru和Pigott(1986)[29]和Sun[4]等人(2009)发现古南海北部破裂过程由东向西。基于对构造沉降速率和地层厚度的研究,董冬冬等人[30](2008)发现在32 Ma破裂之后,大陆边缘的构造沉降速率不降反升,这意味着同裂谷期有所延长——在西部海底面开始扩张时仍然继续。这种破裂模式和断裂活动性的延长解释了T7不整合剥蚀量东强西弱的特征。虽然在研究区西南部-琼东南盆地21 Ma(T6)是最突出的不整合,但是T7不整合也仍然标志着扩张作用的显著降低[2]。所以因此T7不整合应为破裂不整合,其在珠江口东部较为典型,但向西至顺德凹陷乃至琼东南凹陷,裂陷作用继续向上发育,T7不再为典型。

在其他前人研究中,尤其在伊比利亚-纽芬兰,破裂不整合被视为破裂层序的基底面[31,32]。破裂层序首次提出由Soares[31]等人(2012)在基于伊比利亚-纽芬兰大陆边缘的研究后认为其是“在区域性延伸扩张作用下,岩性破裂事件之前和之后的独特沉积地层结构”。研究认为陆壳的破裂洋壳生成是在一段时间内,通过两个阶段完成的:裂谷作用和地壳岩石圈破裂阶段,上地幔伸展岩石圈裂解阶段[33]。因此在被动大陆边缘盆地中,裂陷期至裂后期的转变是一个过渡阶段,在岩性破裂和热沉降的过程中产生了一系列不整合界面,这解释了许多前人研究的南海北部各盆地间破裂不整合具有穿时性。在珠江口盆地南部IODP1148井的研究结果中[26],破裂不整合面(32 Ma)与T6不整合(23 Ma)之间(分别在30,28.5和25 Ma)沉积物成分存在3次明显的突变或不连续面,并与南海北部陆坡盆地沉积记录体现的3次较大规模的海侵事件[34]相对应。短时间内连续几次沉积间断共失去了近3 Ma左右的记录。但目前在地震剖面上暂未发现这3个明显的地层削蚀现象。

4.2 剥蚀作用与破裂-隆起的动力学背景

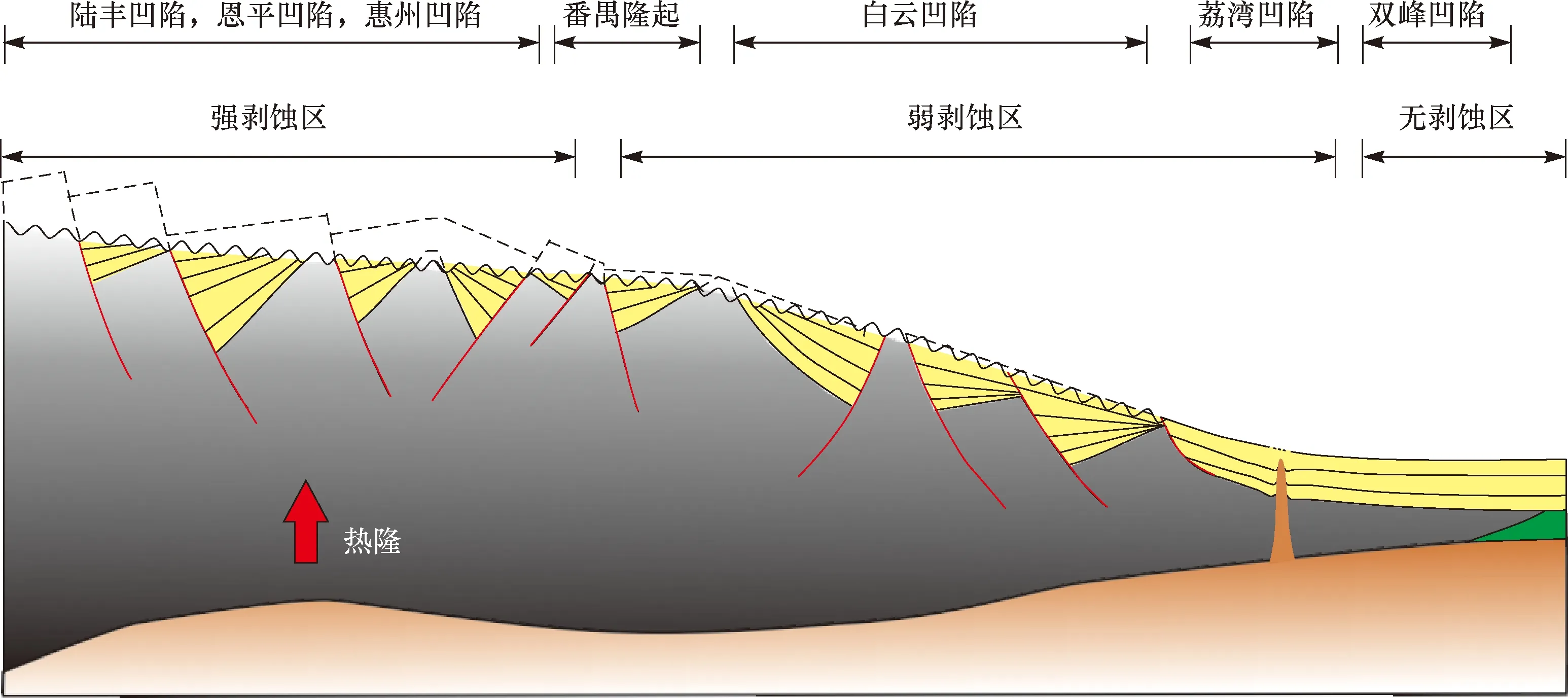

珠江口盆地破裂不整合展布模式说明不整合的分布样式与不同区带的构造作用和构造地貌的差异有关,并据此可以将研究区划分为3个区带。前人也曾做过根据不同区带的构造特征及相应沉积相来划分大陆边缘的案例。Soares等人[31](2004)将裂谷期大陆边缘分成三个部分:内大陆边缘近端(inner proximal margin),外大陆边缘近端(outer proximal margin)和大陆边缘远端。按照Soares等人的划分方案,本次研究区主要位于内大陆边缘近端(inner proximal margin),外大陆边缘近端(outer proximal margin)内(图8)。

在北部盆缘处,肩部隆起构造和断块旋转广泛性发育(图8,图9),剥蚀量大,而研究区南部在陆壳破裂时距离盆地中心较近,剥蚀量较少。此外在北部角度不整合区断裂对地层的控制作用较强,反应为更广泛的剥蚀面积和比南部显著明显的地层楔状特征。岩浆匮乏型被动大陆边缘以广泛分布的断块旋转和接近陆壳基底面的拆离断裂为特征[3],在本研究区珠一凹陷内广泛发育(盆地北部,陆丰凹陷,惠州凹陷,恩平凹陷,图8,图9)。珠江口盆地的一系列正断层,断块旋转,一侧抬起产生肩部削蚀的现象,与伊比利亚(Iberia)的被动大陆边缘模式[35]与纽芬兰(Newfoundland)的被动大陆边缘模式相似。

在南部的局部不整合及上超带内,虽然在白云凹陷南部和荔湾凹陷内仍然可见局部的剥蚀区(图4,图5b),但是地震上最显著的特征变为上超,下超(图7,图8)。前人的工作推测,此时该区域为水下沉积环境:珠江口盆地北部因为断块旋转而剥蚀下来的沉积物,通过远程搬运至白云凹陷等沉积[36]。这与邵磊[26]2004年对研究区南部IODP1148的底栖有孔虫分析结果相同。他们的研究指出在盆地南部及1148站的位置,渐新世经历了一个海水逐渐加深的过程,这与沉积物源由华南地块边缘向陆内逐渐推移的过程相一致。Franke(2013)[3]推测南海北部洋陆过渡带(COT)及其附近区域,在陆壳破裂、洋壳开始生成时已经位于水下,推测破裂不整合在该区域内不会连续[37]。这与本次研究的破裂不整合在白云凹陷等地只在局部发育的结果向一致。南海西南区域,琼东南盆地等,多个研究[13,38-39]认为陆壳隆升是在23Ma时结束,形成了面积广泛并产生一系列地质变化的T6不整合面,并认为破裂不整合面具有穿时性,南海破裂不整合面的形成时间向西南方向逐渐变小[13,39]。但这里的情况并不是简单的向西破裂不整合年龄逐渐变轻,而是一个更年轻的不整合显得更为重要[2]。同时珠江口盆地破裂不整合的展布反映了一个这样的裂后过程:岩石圈在拉张的过程中减薄,形成断陷、地堑,在热作用和肩部隆起的共同作用下,在被动大陆边缘的或肩部隆起上形成不整合(图9)。这种破裂不整合的分布样式为南海的岩浆匮乏型被动裂谷成因机制提供了线索。

图8 珠江口盆地3个区带的不整合特征(剥蚀量数据的取点位置如图7中的黑线所示)Fig.8 Unconformity characteristics of the three zones in the PRMB(point positioning of denudation data is shown by the black line in Fig.7)

图9 珠江口盆地破裂不整合面模式Fig.9 The stage boundary unconformity model in the PRMB

5 结论

1) 区内T7界面具有明显的破裂不整合面特征:断裂活动在T7界面终止(东),或在穿过T7界面是断距显著减小(西);地层厚度受断裂控制,表现为明显的楔状地层。

2) 珠江口盆地破裂不整合面T7按接触关系可划分为3个区带,分别是角度不整合带、局部不整合带及上超带和整合带。3个区带体现出不同的结构和接触关系。3个区带内的不整合具有不同的不整合特征:角度不整合带主要以断块旋转、肩部削蚀为特征;局部不整合和上超带的削蚀面积比角度不整合带明显减少,最突出特征为上超和下超;整合带位于盆地南部隆起带以南,以凹陷边缘的上超和凹陷中心的整合接触为特征。

3) 研究区北部角度不整合带的剥蚀量最大、地层变形最强烈,向南至局部不整合和上超带削蚀特征逐渐减弱,至盆地中心区域的整合带,剥蚀特征不再可见。因此,研究区也可划分为强剥蚀区,弱剥蚀区和无剥蚀区,并与按接触关系划分的3个区带一一对应。

4) 珠江口盆地破裂不整合展布模式说明不整合的分布样式因不同区带的构造作用和构造地貌的差异而变化。破裂不整合的形成机理与盆地边缘肩部隆起上的剥蚀有关。