基于微课的高中化学融合教学实践与思考

居鸣富

摘要: 以微课为核心要素的翻转课堂一直受到教育界的关注和争议,针对现阶段微课教学的现状,课题组采用基于微课的“融合教学”方式,经过实践与思考,提出翻转课堂教学的方向在于核心素养的落实。

关键词: 微课; 翻转课堂; 融合教学; 核心素养

文章编号: 10056629(2019)1003305 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

近年来,微课之风席卷我国教育界,引起各级教育单位的极大关注,百度“微课”能搜到约13,400,000个与之相关的结果,2015和2016年全国发表的微课相关论文均达到三千篇以上。笔者一直在思考,“微课”对教学有何影响?“微课”与课堂教学如何融合?

1 关于“微课”

微课(Micro Learning Resource),英文直译为“微型学习资源”。胡铁生等[1]首提“微课”,并给予定义,经过不断更新,目前已经到了“微课3.0”。此外,黎加厚[2]、张一春、郑小军[3]等多位专家学者提出了各自对“微课”的定义,有叫“微课堂”、“微课程”等名称,各家观点虽有侧重但基本内容其实很接近。笔者综合归纳“微课”定义如下:“以‘微视频为载体,进行知识传授(包括新授、复习、试题、探究任务等)或观点传播的视频资源,一般时间短容量小,适宜网络传播和即时学习。”

当下关于“微课”的意义和作用,诸多言论,“点赞”的很多,唱“挽歌”的也不少。有人说,微课的发展是时代的必然要求,教育也必须作相应的调整。传统课堂是工业化时代的产物,进入信息时代,尤其是手持终端的普及、信息技术、理念的更新都使传统教学模式不得不改变。也有人说,“微课”只是一阵风,捧红大批专家,风过即止;如同这些年来出现过的其他教育风潮一样,“微课”只是一种炒作,不会真正对传统课堂教学产生影响[4,5]。议论纷纷之中,“微课”已来到了我们身边,并正在改变教师的教学理念和教学方式,对传统课堂产生极大的冲击。

作为中学一线教师,笔者这些年一直在关注和应用“微课”,在课堂上经常使用自己制作的“微课”进行辅助教学,同时阅读了大量“微课”相关论文和著作,多次参加各级各类“微课”培训,但是学习越深入,困惑越多。当前的不少“微课”培训活动,要么停留在制作技术层面,要么就是高高在上的概念介绍和论证,少见实践应用的案例实施。少数专家热衷于对微课理论尤其是意义的探讨,却鲜见教学实践的指导,一线教师在实践方面做了尝试却缺少理论支撑和高端指导。很多教师对微课认识模糊,微课开发有混乱、低水平的倾向。庆幸的是,还是有人在“微课”教学应用的道路上摸索前进。笔者曾观摩了苏州电教馆金陵馆长及其团队推广的“微课程教学法”,以“三大模块、导学一体”为主要教学方式,有机融合“学科教学、学习技术和教学原理”,将信息技术与课堂教学深度融合,进行了很多有效尝试,取得了明显成效,一直在全国各地进行推广,影响了不少教师。

2 关于微课教学

“微课”应用到底是自上而下,还是自下而上?“微课”到底是一阵风还是真正会对中国的教育乃至对传统课堂教学产生革命性的影响?会颠覆当前的课堂教学模式吗?

将教学“微视频”上传到在线平台,学生单纯通过移动终端进行观看学习,这样以“慕课”为代表的教学方式,目前比较常见,但多适用于大学自修或者成人教育,无论自控力、理解力还是时间安排,在当前国内基础教育现状下,对于广大中小学生而言,这样的终端自学只能是少量的辅助教学[6]。

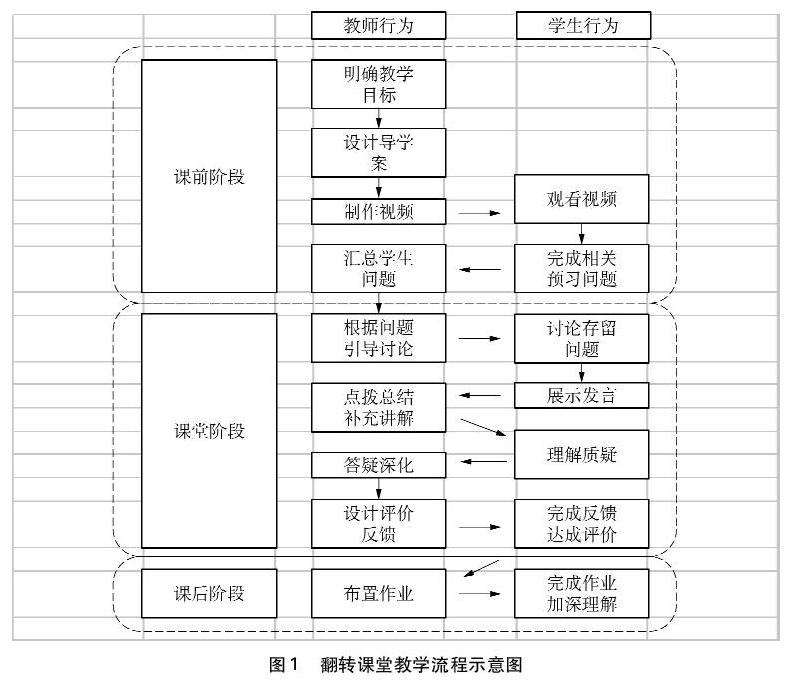

“翻转课堂”来自美国,也译为“颠倒课堂”,有两种说法,“Flipped Classroom”或“Inverted Classroom”,笔者更倾向采用“Flipped Classroom”,即翻转的不仅仅是课堂形式,更多的是态度、观念和行为。笔者尝试进行翻转课堂教学,也曾现场观摩了部分教师基于翻转课堂的公开课教学案例,归纳起来大致流程如图1所示。

大量的实践表明,翻转课堂有很多优点。比如: 教师主导,调动学生兴趣,使学生真正成为学习主体;不同学生可以根据自身状况选择观看视频的时间和次数,达成自主学习;改变传统教学教师、学生、课堂之间的关系,对传统课堂模式产生影响[7]。但现阶段而言,尤其结合江苏化学教学现状也发现存在一些问题,一是学生课后需要时间观看微课视频,实际上增加了学业负担;二是微课可以有效提高学生学习兴趣,符合知识碎片化时代的需求,但是微课短小精悍的特点,也带来不易形成知识体系的弊端;三是部分微课“翻转”点把握不准,将完整教学过程全部呈现,包括思考探究等内容,学生探究思维过程被弱化,教学效果自然也打折扣;四是“微课”自主学习+课堂讨论的方式,对学生参与意识、学习能力和自控力要求较高,并不是每个学生都能达到这个要求,对少数学生来说,反而有了偷懒机会导致学习退步;五是弱化了教师在教学过程中的功效,尤其是缺少师生互动引导学生探究讨论的环节;六是采取这样的教学流程,一旦处理不当,会降低教学经济性,从教学体验来看,同一教学点所耗费时间可能会大幅增加,这对现阶段高中化学教学课时紧的现状是致命问题。

3 我们的教学实践

近年来,我省高中化学教学愈发尴尬,生源、课时均不足,故化学教学力争高效。经过长时间研究实践,我们认为课堂教学效率的关键在学生参与度,如何在教学各阶段提高学生积极性,使学生主动学习对提升教学效率非常有意义。

3.1 教学思路

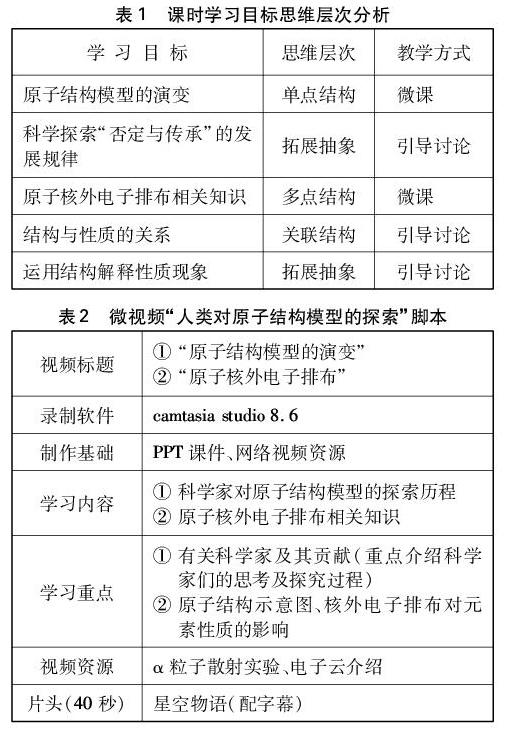

尽管存在诸多困难,本课题组仍坚持进行微课教学研究与实践,探索“融合教学”方式,实行课内翻转课堂教学[8]。基本思路是利用SOLO理论将课时教学内容进行评价,分为单点结构、多点结构、关联结构和拓展抽象等知识层次;课前教师将低层次单点结构、多点结构知识设计成微课,将关联结构与拓展抽象内容设计成“微项目”;课堂上首先利用“微课”将单点结构知识进行介绍,学生根据预习单自主学习,经检测过关后,再由教师设计“项目问题”,引领学生进行深度学习,完成“微项目”讨论,最后再过关检測。以“人类对原子结构的认识”为例,教学流程阐述如下。

3.2 课前准备

本课时属于苏教版《化学1》专题1第3单元,有三个教学点: 人类对原子结构模型的探索、原子核外电子排布、原子核的结构。内容比较基础,教学分为两课时,第1课时介绍人类对原子结构模型的探索和原子核外电子排布,第2课时介绍原子核的组成。第1课时教学重点是原子模型的探索历史和原子结构与元素化学性质的关系。利用SOLO思维分级理论分析,本课时内容中,学生知识需求主要是探索历史和核外电子排布知识;思维需求则是结构与性质之间的关系;学科思想则是着重养成学生探究思考的习惯,培养对化学学科的兴趣和科学的化学观、发展观[9]。列表分析如表1、表2所示。

3.3 课堂教学

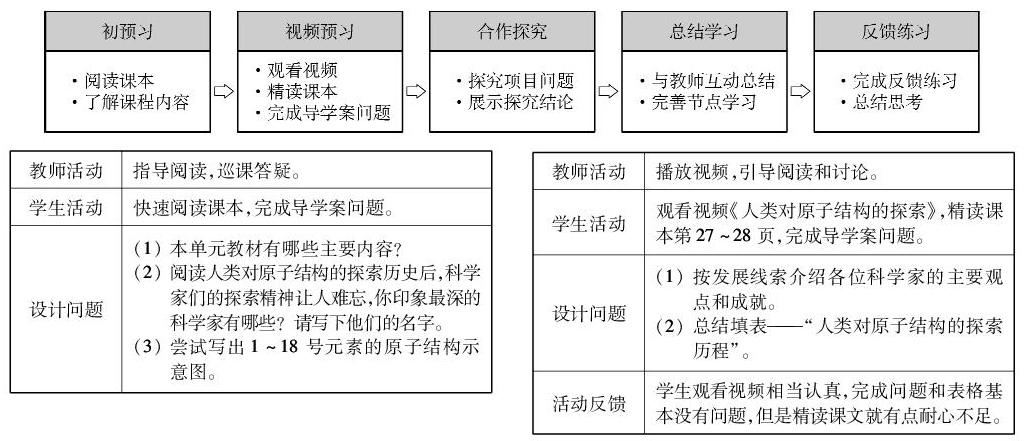

引导学生学习过程如下:

活动1: 初预习

活动2: 深入自主学习知识点1——人类对原子结构的探索

活动3: 交流与讨论

从科学家探索原子结构模型的历史中我们得到哪些启迪?

你原来想象的原子是什么样的?与科学家眼里的原子有哪些不同?

在科学探索过程中,科学家发现了电子。对于多电子原子,你想象中电子在原子核外是如何运动的?

[设计意图]

(1) 人类对原子结构的探索历程属于比较简单的知识,学习几无困难,但素养的养成就在潜移默化之中,教者试图引导学生去探寻知识背后的艰辛:

① 科学前进的道路上,遍地都是前人的汗水浇灌出的鲜花;

② 通过对探索成就的先后时间观察,可以发现科学的进步是加速运动,越来越快,如果年轻的学生不投入学习,很快就会被时代抛弃;

③ 在教材列举的多位科学家中,有几位是师生关系,传承和超越,是社会进步的动力。牛顿说,“如果说我看得远,那是因为我站在巨人们的肩上”。

(2) 设计过渡环节,引导学生进入下一知识点的学习。

活动4: 深入自主学习知识点2——核外电子排布

活动5: 交流与讨论

(1) 你认为原子具有怎样的结构特点其性质才稳定?

(2) 用原子结构示意图形式表示氧化镁(MgO)的形成过程。思考: 金属元素为什么常显正价?非金属元素为什么常显负价?

(3) 你能归纳出元素常见价态(最高正价与最低负价)吗?向同学们介绍一下你是如何推测的?

[设计意图]

核外电子排布的基本知识并不难,而且学生有初中学习的基础,笔者这样设计旨在引导学生建立“结构决定性质”的化学思想:

(1) 物质的性质、用途等都与其结构密切相关;

(2) 学会思考,不能仅仅停留在知识表面,能主动去探索知识背后的原因;

(3) 在学习基本知识基础上,帮助学生建立学科思维和思想,确保学科核心素养的落实。

活动6: 随堂测试

4 总结反思

4.1 关于“原子结构”教学

我们为什么而教?综合起来有以下几个层次:“为知识而教、为理解而教、为思维而教、为创新而教、为未来而教”。教学在传授知识的基础上,更多的应注重学生思维的培养,落实科学品质,建立学科思想,促进学科素养的达成。

从有文明曙光之时起,人类就开始对“原子结构”的探索,无数科学家做出了不懈的努力,不断的“建立——推翻”,在持续“否定与传承”的过程中探索科学真相[10]。科学的进步从来就不是一蹴而就,每一项科学成果的背后都是无数人的心血,今天微观世界的研究已经到了“夸克”甚至更微小程度,而且还在持续进步之中,这一科学理念需要学生理解领会,毕竟年轻的学生代表着未来。

4.2 关于“微课”与“翻转课堂”教学

“翻转课堂”最重要之处并不在于使用“微课”,而是这一教学方式能使学生提高学习兴趣,激发学习热情,真正获得学习带来的成就感,从而进入良性循环状态。微课只是翻转方式之一,怎么使学生动起来,焕发早上八、九点钟太阳的光彩,认真去学,明白怎么学,那才是教师需要重点考虑的问题[11]。

翻转课堂只是工具,其背后的教育思想和教育理念才是至关重要的。我们培养的是人,不是简单考试的机器,激发学生学习热情乃至生命火花,比传输知识重要。“教育不是灌输,而是点燃火焰”(苏格拉底语),指导学生学会学习,举一反三比机械重复训练更重要。

关于“翻转课堂”,很多人争论不休,部分人在实践,并且已经做出了成績,尽管还只是星星之火,但是随着加入的教师越来越多,必将对传统教学产生更大的影响。

“互联网+”时代的教育教学中,大量新技术得到应用。应该追求新技术的应用,但更应崇尚“以人为本”的理念。技术的革新辅助教学实施,教育质量的提升又会促进技术的进步。目前,部分教师在利用信息技术授课过程中,过多依赖技术,忽略人与人之间的交流。技术永远只是手段,要想真正提升教学效果必须激发学生的学习兴趣。课堂上师生之间、生生之间的交流,心与心的碰撞产生的火花对学生成长所起的作用是任何新技术无法比拟的。比如在化学课堂中,虚拟实验再逼真也无法替代学生动手实验的获得感和成就感。课堂上学生为主体,教师是主导,决定课堂教学层次的是教师的核心素养而不是技术的进步,教师理念的更新比提高技术水准更为迫切,所以提升学生核心素养,“培养全面发展的人”首先需要提高教师的核心素养。

参考文献:

[1]胡铁生,黄明燕,李民.我国微课发展的三个阶段及其启示[J].远程教育杂志, 2013, 31(4): 36~42.

[2]黎加厚.微课的含义与发展[J].中小学信息技术教育, 2013, (4): 10~12.

[3]郑小军.微课发展误区再审视[J].现代远程教育研究, 2016, (2): 61~66, 97.

[4]钱芳芳,钱凯.微课与传统课堂对比研究[J].江苏科技信息, 2015, (28): 24~25.

[5]郑小军,张霞.微课的六点质疑及回应[J].现代远程教育研究, 2014, (2): 48~54.

[6]宋兆爽,王春.基于翻转课堂教学模式下的化学教学实践研究——以高中化学“原电池”为例[J].化学教育, 2017, 38(1): 14~18.

[7]王素珍.例析高中化学“翻转课堂”与“传统课堂”教学之利弊[J].化学教育, 2014, 35(19): 28~32.

[8]刘海潮,姜大雨,王兆阳,张羽.支持“课内翻转”的多元化中学化学微课设计[J].山东化工, 2016, 45(8): 121~124, 126.

[9]杨小丹.基于SOLO分类理论的化学教学设计与实践研究[D].南昌: 江西师范大学, 2016.

[10]王峰.在智慧对话中建构理性课堂——谈“人类对于原子结构的认识”教学设计[J].化学教育, 2013, 34(11): 19~22.

[11]金陵著.翻转课堂与微课程教学法(第1版)[M].北京: 北京师范大学出版社, 2015: 63~65.