山西吕梁山北段中生代构造特征及对成矿的制约

孙思磊, 张兆琪

(山西省地质调查院,太原 030006)

0 引言

调查区位于山西省西北部,西北侧分别与内蒙古自治区和陕西省接壤。1949年以来调查区在地质、矿产、物化探等方面已经取得了一系列的成果[1-4]。近年来开展的1∶5万区调、专题研究以及近期发表的有关文献资料[5-13]从不同侧面提高了区域地质研究程度。但调查区内工作程度不平衡,总体上南部较北部研究程度高。为了加强地质找矿工作,本文将对区内发现的几条大型构造带中断裂、褶皱等构造的性质、时代、序次、空间配置、区域分布等展开讨论,并进一步探讨大型构造带对区域成矿作用的影响。

1 研究区地质概况

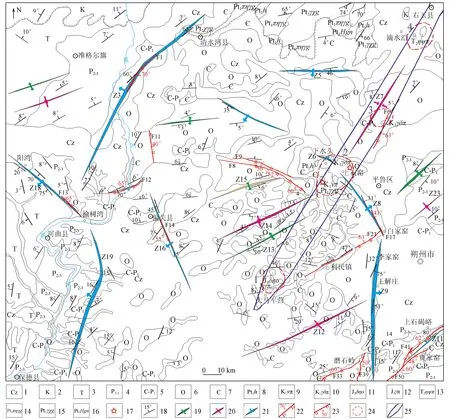

调查区地层较为齐全,构造较为复杂,岩浆岩较为发育(图1)。

前寒武系主要为古元古代集宁岩群,为一套经历了麻粒岩相变质作用和深层次构造变形改造、具典型孔兹岩系岩石组合特征的变质表壳岩[5-9]。古生代地层出露较为广泛。中生代地层为一套陆相碎屑岩、泥质岩建造,其中,新发现的张家口组主要由一套酸性火山碎屑岩及熔岩组成。

调查区构造演化可以划分为早前寒武纪、古生代、中生代和新生代4大构造演化阶段。其中,早前寒武纪地质构造以中—深层次构造变形为主,各种地质体均受到强烈改造; 古生代是区内构造活动相对平静的阶段,总体上以纵向构造运动为主; 中生代印支期—燕山期构造活动较为频繁,形成不同方向的大型构造带; 新生代总体上以垂向运动为主,形成了山间断陷盆地和拗陷盆地。

调查区岩浆岩较为发育,以古元古代的变质深成岩类为主,其次为中生代侵入岩类。古元古代变质深成岩岩石类型复杂,以各种变质花岗岩类为主。中元古代以发育NW向的基性辉绿岩墙[14-15]为主。中生代侵入岩主要为一些规模较小的岩株状中酸性侵入岩,其侵入时代为中三叠世—早白垩世,总体呈NE向展布。中生代火山活动仅有早白垩世酸性火山喷发活动。新生代新近纪火山活动为基性火山喷发活动。

1.新生界; 2.白垩系; 3.三叠系; 4.中—上二叠统; 5.石炭系—下二叠统; 6.奥陶系; 7.寒武系; 8.古元古代集宁岩群黄土窑岩组; 9.早白垩世霏细斑岩; 10.早白垩世花岗闪长斑岩; 11.晚侏罗世石英二长闪长岩; 12.晚侏罗世花岗斑岩; 13.中三叠世角闪二长斑岩; 14.变斑状石榴二长花岗岩; 15.变石榴白岗岩; 16.胡彩沟片麻岩; 17.火山口; 18.岩层产状; 19.背斜; 20.向斜; 21.挠褶; 22.逆断层; 23.正断层; 24.矿化集中区; 25.多金属成矿带

图1 1∶25万偏关县幅地质略图

Fig.1Geologicalsketchof1∶250000PianguanCountry

2 中生代构造特征

调查区基本构造轮廓主要受中—新生代构造控制。中生代燕山期板内造山活跃,造山后大面积隆起很强烈,造成调查区内地层出露南北分化,向南、向西地层逐渐变新。隆起还引起地层多个方向褶皱和挠褶[16-17],甚至断裂。挠褶构造是由于地体的差异抬升而形成的表层构造,往往是基底岩系受某种因素的作用而隆升,地体隆升后边部失去侧向支撑,受重力作用而出现滑覆,引起产状变化,结果造成盖层产状无论横向上还是纵向上都是由缓变陡、再由陡变缓这样一个规律变化。岩层相对滑动和变位、拉薄和缺失、褶皱和断裂,对于带内岩层来说既是一个挤压剪切的过程,又是一个减薄拉伸的过程。隆升地体对侧向有挤压力,上升过程中又受到地层拽曳,但对于应力场而言还是挤压应力场。挠褶构造易被风化剥蚀,剥蚀后残留下一定规模的地层挤压直立和倒转带。新生代喜马拉雅运动以继承性断裂活动和地壳间歇性抬升为主导运动形式,形成了调查区内盆岭相间的格局[18-22]。各构造带分述如下。

2.1 清水河构造带

清水河构造带构造形态为一个大型挠褶构造(Z3)。北起内蒙古自治区贺家湾,经清水河县城、窑沟、上狼嘴、山跳峁,自塔儿梁过黄河至井子沟,全长55 km,宽1~2 km。主要包括井子沟—贺家山挠褶(Z3)、上狼嘴逆冲断层(F1)、路阳坡逆冲断层和小六犋牛正断层等。

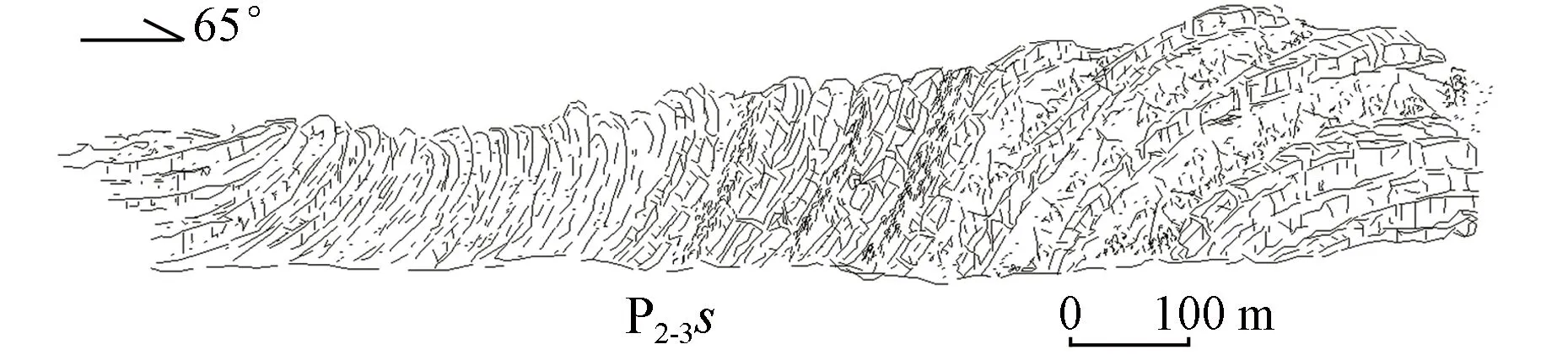

清水河构造带为挠褶构造(图2左),三山子组白云岩由水平地层突然变得很陡。地层产状由305°∠8°突变为312°∠35°、310°∠55°,涉及地层有三山子组、太原组和山西组,山西组产状逐渐正常。由此向东,未能找到它相应的东翼构造。陡倾斜地层宽约400 m,说明构造带宽400 m。节理产状128°∠76°,此处最易沿节理面滑动而形成断层。清水河县城西是该构造带的末端,沟壁上可以看到完整的挠褶构造(图2右),该构造带宽约100 m。地层排列从右向左逐渐变新,发生挠褶地层岩性为张夏组鲕粒灰岩。该处可以观察到地层产状由水平变为陡倾、直立、倒转甚至折叠,其右侧馒头组倾覆于地下,其左侧崮山组砾屑灰岩产状倾角小于10°。东侧馒头组之下为变质岩,由于变质岩的隆升,西侧地形低,张夏组鲕粒灰岩向西滑,形成挠褶构造。

图2 清水河构造带中挠褶构造(镜头方位均朝北)

2.2 榆树湾—阳湾构造带

榆树湾—阳湾构造带位于黄河北岸榆树湾—阳湾一带,主要由榆树湾挠褶(Z18)和榆树湾逆断层(F13)组成。区域上总体NW走向,宽约3 km,长31 km。该构造带在卫片上特征明显,地层线性化呈带状分布,地层直立带和陡倾带都十分清楚,朝NW方向一直延伸出调查区外。

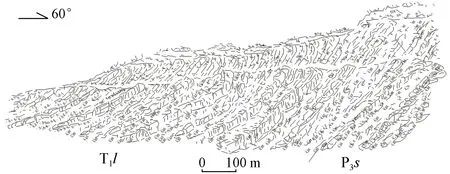

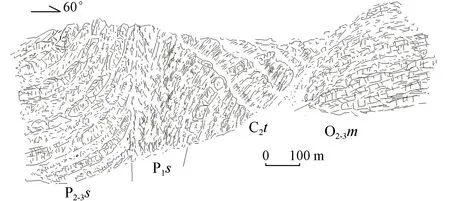

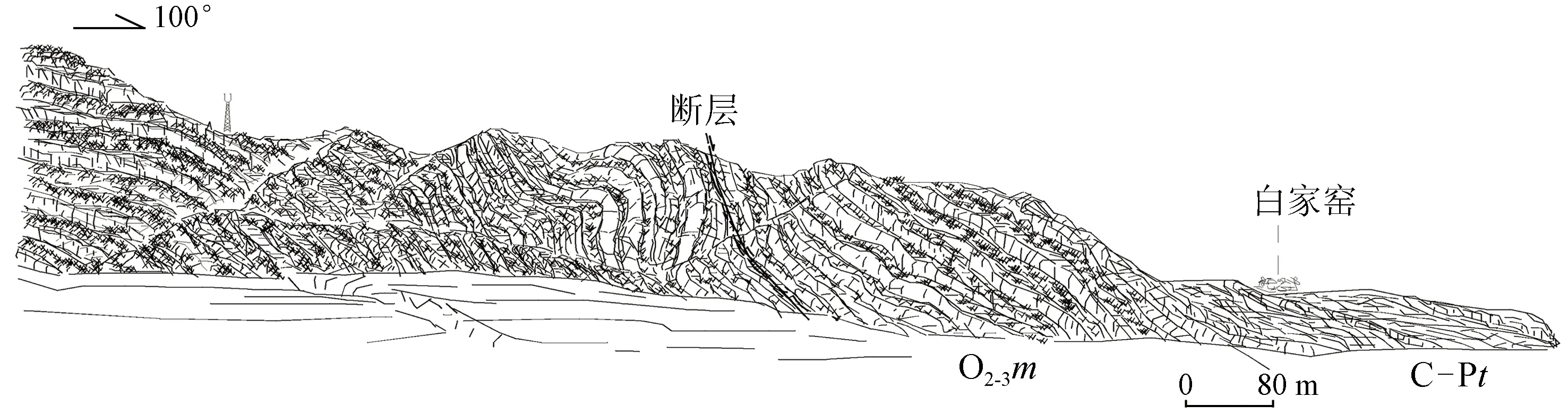

构造带地层产状变化较大,主体是一个大型挠褶构造。从北东向南西产状遵循由缓变陡、再变缓的变化规律,中间地段产状倒转。挠褶构造面向SW,宽2 300 m,落差650 m。在西北端徐家塔,该挠褶构造带中孙家沟组岩层产状较陡,倾角60°~84°,刘家沟组岩层逐渐变缓,变成正常倾角20°~10°(图3(a))。在韩家梁,挠褶构造带中涉及地层有马家沟组、太原组、山西组和石盒子组,中心部位地层为太原组和山西组,山西组地层直立(倾角87°)、倒转,甚至断裂(图3(b))。F13断裂带宽约10 m,不同时代地层相接触,地貌沿走向为一系列低洼鞍部负地形。北东盘主要为马家沟组、太原组和山西组,南西盘为石盒子组。断面倾向SW,倾角70°以上,最陡处为马家沟组—刘家沟组,山西组地层直立、倒转,甚至断裂,地层倾角65°~85°。其中煤层被挤压得很薄(图3(c))。该构造带是因为北东盘地层隆升,才使得地层直立、倒转,甚至断裂。引用挠褶构造就是为了解释构造带内地层产状变化规律,地层的急剧变新起到一般正断层的效应。从中可以看出,把地层这种规律性的变化现象称为挠褶是有道理的,断裂只是在局部存在,不能用断裂代表全貌。

(a) 徐家塔北榆树湾—阳湾构造带特征

(b) 韩家梁西榆树湾—阳湾构造带特征

(c) 榆树湾西北榆树湾—阳湾构造带特征

O2-3m.马家沟组; C2t.太原组; P1s.山西组; P2-3s.石盒子组; P3s.孙家沟组; T1l.刘家沟组

图3 榆树湾—阳湾构造带特征

Fig.3FeaturesofYushuwan-Yangwantectonicbelt

2.3 朔州盆地西缘构造带

朔州盆地西缘构造带位于朔州市以西盆地边缘,大体呈“S”形,近SN向展布,长约60 km,宽1~3 km。北段表现为地层褶断,中段以地层挠褶(Z9)为主,南段则是在挠褶基础上形成的一系列断层。

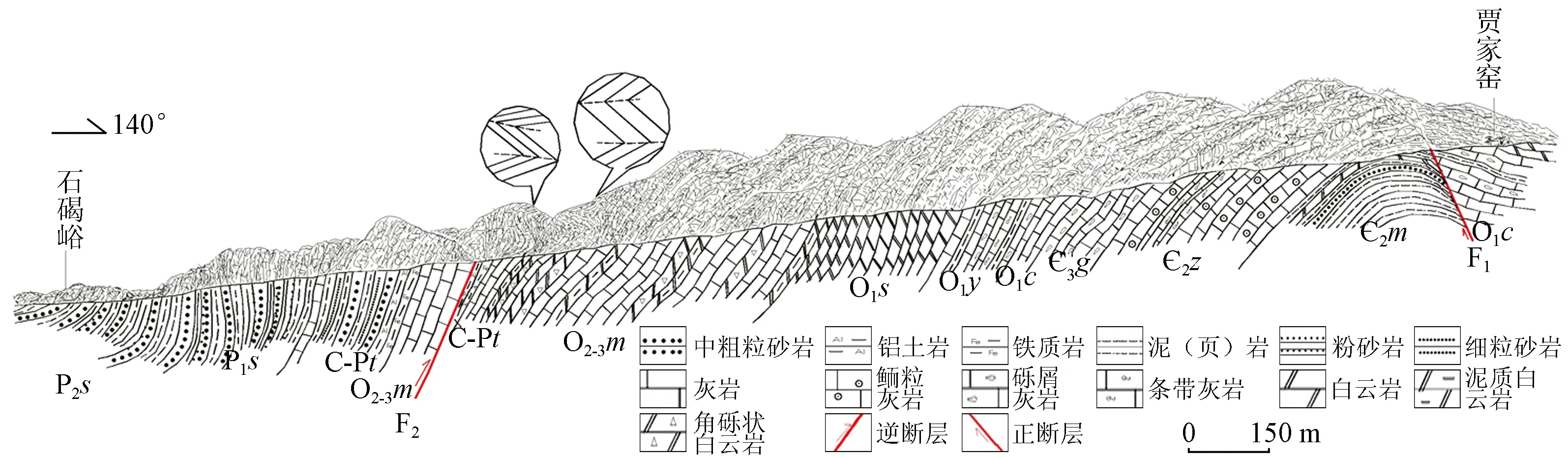

北段在白家窑西侧山梁上,马家沟组灰岩地层产状平缓,向东急剧变陡,褶皱最强烈的地方出现“Z”形小褶皱,其中打英沟正断层(F17)规模较大,产状56°~72°∠40°~45°,由西向东地层由老变新,产状逐渐变陡,从白家窑向北构造带走向变为NNW向(图4(a))。

中段在李家窑沟内,地层产状变化剧烈,在小北岔沟村三山子组中白云岩再次发生挠褶,造成地层产状变化剧烈,岩层弯曲变薄。王解庄山前构造非常明显,山梁上马家沟组灰岩产状平缓,进入构造带中产状逐渐变陡,向东又逐渐变缓。在大水口马家沟组灰岩产状由平缓急剧扭曲成“Z”形小褶皱,有的地层产状倒转,产生一些倾向多变的小断裂面(图4(b))。

例如我们在“氧气的实验室制取”实验中,为学生根据具体的化学知识,进行了实验可行性分析,没有直接教授学生“氧气的实验室制取”方法,而是组织学生进行集体讨论,我作为讨论的参与者帮助学生自主研究实验方法。之后我为学生介绍了安全注意事项,组织学生利用自主探究的方式,完成“氧气的实验室制取”实验。学生们通过自主探究,利用高锰酸钾制氧、过氧化氢制氧、氯酸钾制氧等多种方法,有效地完成了实验任务,使学生在自主探究的过程中,有效发展了探究意识与创新思维。

(a) 朔州盆地西部边缘构造带北段

(b) 朔州盆地西部边缘构造带中段

南段断层以磨天岭逆断层规模最大(F39),区内延长约10 km,断层走向30°左右,断面产状倾向SE,倾角20°~30°。两盘岩层及其产状不一。西盘为太原组、山西组及马家沟组五段,东盘为马家沟组五段,断层面附近岩层产状较陡。灰岩破碎,地层发生挠褶。

2.4 朔州盆地南缘构造带

朔州盆地南缘构造带地处朔州盆地南部边缘贾家窑—石碣峪一带,构成了盆地与基岩山区的过渡地带,NE向延伸,长约18 km,宽约5 km。主要以垂直升降运动为主,形成逆冲断层和拗陷盆地。该构造带主要由上石碣峪挠褶(Z11)、前石湖NE向断层(F41)、郝家沟断层、扒齿沟推覆断层、贾家窑正断层(F50)及前石湖NW向断层组成。

构造带底部为馒头组,顶部为石盒子组。隆起造成带内地层陡倾、直立、倒转,甚至折叠。构造带的北部以盆地边缘为界,南部以一个分划性构造——正断层为界。该正断层上盘为冶里组,下盘为馒头组。断裂面产状为140°~120°∠75°。破裂带宽为20 cm,断距约500 m。擦痕发育,产状为321°∠68°(图5中F1)。正是由于该分化性构造面的存在,使得隆起只在北侧形成挠褶,南侧基本正常。构造带北部还有一个逆冲断层,将马家沟组灰岩逆冲在太原组泥岩之上,造成马家沟组和太原组重复出现。该断层面向北西倾斜,倾角65°,断距约180 m(图5中F2)。

图5 朔州盆地南缘贾家窑—石碣峪构造带

Fig.5Jiajiagou-ShijieyutectonicbeltinthesouthernmarginofShuozhoubasin

3 构造与成矿关系

野外实地调查和室内研究显示,中生代是调查区重要的多金属成矿期。

3.1 矿化信息

调查区矿化信息较多,从南到北分为4个区,沿NE走向分布(图1),大体具有等距性。

1号区呈脉状及枝状成群出露地表20余处,主要岩性为斑状含石英二长闪长岩、石英二长闪长玢岩、二长闪长玢岩和花岗斑岩等。矽卡岩型金、银矿点,并伴有铁、铜矿产出。该类型矿产出露于大马军营—磨石山一带,在该处约2 km2范围内分布有铁、铜、金、银矿点及矿化点8个。对斑状石英二长闪长岩和花岗斑岩,分别采用单颗粒锆石激光烧蚀法进行测年,测年结果分别为(150.31±0.6) Ma和(149.26±0.87) Ma,属于晚侏罗世。

3号区距2号区约20 km,山包上有一灰白色花岗闪长斑岩岩株。由于被风力发电设施占据,无法开展工作。

4号区距3号区约30 km,位于滴水沿一带。主要呈岩株状产出,2个岩株出露面积为2.12 km2。岩性主要为角闪二长斑岩,受其影响,围岩有轻微的热接触变质,接触带处围岩层理产状较陡且较破碎,可见呈透镜状产出的赤铁矿层和弱的褐铁矿化。测年结果为(234.81±0.97) Ma,属于中三叠世。

3.2 构造控矿

调查区经历了多期变形作用,各种构造十分发育,并伴随着复杂的成矿过程。在成矿过程中,构造对区内不同类型的矿产及其矿体、矿床或矿化的形成与分布起着重要的控制作用,是主要的控矿因素。

NE向规模较大的区域性断裂带是主要的导矿构造。与成矿有关的岩浆岩空间上受控于NE向隐伏断裂。一些规模较小的次一级构造,则是岩浆热液型矿床的主要容矿和储矿构造。

图6是下水头发现的小型挠褶构造(Z6),走向NW向,宽不到800 m,长约2 km。在核部有灰白色花岗闪长斑岩侵入,说明小型挠褶构造提供的空间被岩浆岩利用,为成矿热液提供了庇护场所。

图6 下水头挠褶构造(Z6)

大马军营铁、铜、金、银矿点,矿体赋存于二长闪长岩体与崮山组、张夏组灰岩的接触带上,为矽卡岩型铁铜金矿体。

下水头多金属矿点是在挖掘铁路燧道时发现的。矿点产于中生代斑状二长闪长岩中,岩石中可见明显的黄铁矿化、黄铜矿化和锰矿化等。岩体本身就是矿体。矿化呈浸染状、细脉状,矿化具有明显的不均一性。下石窑村北西沟中岩体具褐铁矿化蚀变,矿化蚀变带产于构造裂缝中。

区内矿化大多在断裂发育区、带内或次级断裂中产出,锰、金、银矿化均赋存于断裂、裂隙中,反映了断裂对矿化的空间分布起控制作用。空间上受控于NE向隐伏断裂,呈NE向带状有规律集中分布,形成了1号、2号、3号、4号矿化集中区,表明了燕山期金、银及多金属成矿的共生关系,它们均属同一成矿系列,因各地的地球化学特征不同及受不同成矿温度控制,或因脉冲形成不同成矿温度矿化的叠加而产生成矿差异。

从NE向断续分布的岩株和岩脉判断,1号、2号、3号、4号矿化集中区所构成的多金属成矿带是一个大型构造带。这样类似的例子山西其他地方也有,如西安里大型铁矿,地表也是未见明显断层,但岩脉呈NNE向断续分布[9],实际是隐伏的NNE向大型构造带。

4 结论

(1)区内大型构造带均是在地壳强烈隆升形成的挠褶构造的基础上发展而成,挠褶构造反映地层产状从平缓到陡倾、直立、倒转,甚至折叠,最后又逐步变缓。尤其是后期断层的加入,使构造带内地层产状变化更加突显。挠褶构造提供的空间被岩浆岩利用,就会成为容矿和储矿构造。

(2)把这些中生代岩浆岩及矿(化)点展示在地质图上,明显看到其NE向等距离分布,表明存在一条NE向展布的隐伏构造。单颗粒锆石激光烧蚀法测年结果显示,主成矿期在(127.19±0.36)~(234.81±0.97) Ma之间,即中生代为该区重要的多金属成矿期。其成矿作用和中生代岩浆活动有关。