在科学探究中提升科学思维*

——以“探究碰撞中的不变量”为例

石晓兰 王延楠 刘世洪

(北京市十一学校 北京 100039)

近年来,核心素养成为基础教育领域热议的话题,各个学科都倾力培养学生的核心素养.物理核心素养包括“物理观念”“科学思维”“科学探究”“科学态度和责任”4 个方面[1],科学探究强调提出问题、收集证据、给出解释和深入交流;科学思维侧重模型构建、科学推理、科学认证和质疑创新.

动量是物理学中一个极其重要的概念,历史上动量概念的提出经历了曲折漫长的过程.动量概念是物理学家基于认知规律,经历了“知识逻辑”“实验探索”后提炼出的精华.“探究碰撞中的不变量”这堂课可以帮助学生亲历物理学家发现守恒量的重要历程,是一次提升物理核心素养的好契机[2,3].下面以“探究碰撞中的不变量”一课为例,探索物理教师如何在遵循认知规律,强化知识、提升技能、培养科学价值观的同时,在科学探究中提升学生的科学思维.

1 教学过程设计

1.1 提出问题

1.1.1 体验自然界多种碰撞类型

首先通过视频展示(例如汽车安全碰撞测试、天体相撞、击打乒乓球等),体会碰撞的两个特点:作用力大、作用时间短.

1.1.2 观察现象,构建模型,培养物理直觉

情境创设:演示牛顿摆实验,如图1所示,先将左边的球1拉开一定角度,与其余的球碰撞,学生观察现象发现规律.

(1)如果左边拉起3个球,同学们能猜到碰撞后的结果吗?

(2)你发现了什么有趣的规律?

图1 牛顿摆

设计意图:从各种碰撞类型到牛顿摆小球碰撞,完成模型构建.牛顿摆实验场面震撼,利用奇特而又充满规律的现象吸引了学生的注意力,调动了其积极性,通过观察学生会形成直觉,即左边抬起几个球,右边就有几个球同时弹起,直接体验守恒量的存在,从而培养学生的观察能力和物理直觉[4].

1.2 从碰撞效果科学猜想出相关物理量

(1)碰撞中的规律直接体现在碰撞的效果上,寻找碰撞中的守恒量第一步,我们是不是可以先探索哪些物理量会影响碰撞效果?你觉得哪些物理量可能影响碰撞效果?

(2)你能不能设计一个简单的方案来验证速度/质量对碰撞效果的影响?

(3)之前我们学过哪些和质量、速度都相关的物理量?

(4)碰撞中的不变量还可能是什么形式?

学生猜想(列举其中2种):

(1)

(2)

设计意图:从碰撞效果猜测相关物理量符合一般的认知规律和科学猜想过程.通过问题驱动的形式,引导学生大胆猜想碰撞中的不变量.学生观察现象一般会想到碰撞前后动能不变,将实验现象与已学知识联系.

1.3 确定实验方案

1.3.1 体会一般到特殊的物理研究方法

(1)碰撞的类型多种多样,如果你想验证猜想,是先研究最复杂的碰撞,还是最简单、最典型的碰撞?

(2) 你觉得最简单的碰撞情形是什么?

教师展示研究对象:两辆小车.

(3)怎么保证这两辆车进行一维碰撞?

1.3.2 目标驱动,明确任务细节

(1) 我们的实验目的是什么?

(2)依据实验目的,需要测量什么物理量?测完后如何处理数据?

1.3.3 从实际出发,合理选择测速手段

(1)我们学过哪些测速手段?

学生回答:打点计时器、超声波测速仪、光电门、频闪照相.

(2)这4种测速手段中,每一种都适用吗?哪些方案更具有可行性?

学生小组讨论:论证哪些方案可行.

设计意图:引导学生将已学知识与实际情景联系起来,结合实际选择最优方案,论证打点计时器和频闪照相在此实验中的弊端,即无法测量小车反弹情况下的速度.借此锻炼学生的知识应用能力,真正做到学以致用.

1.4 探究多种碰撞类型

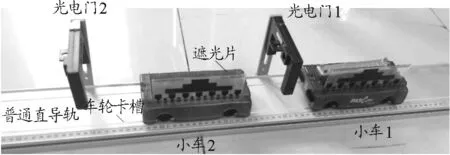

实验仪器:电子称,小车(两辆),配重条,普通直轨道,光电门及配套Pasco实验数据采集系统,如图2所示.小车两侧分别是磁扣和粘钩,磁扣相对时实现弹性碰撞,粘钩相对时实现完全非弹性碰撞.

图2 探究多种碰撞类型实验仪器

我们要寻找的是多种碰撞情形中的不变量,所以探究应该体现碰撞的多样性.由于碰撞效果与质量、速度有关,故需要不同组选取的质量不同.为了减小轨道与小车之间摩擦力对被测速度的影响,光电门离碰撞发生点不能太远.此外,同极磁扣相对时发生弹性碰撞时,磁力作用距离和作用时间均较长,在该过程内测得的小车速度不是碰撞前后的速度,所以光电门的间距不能过近.合理确定光电门与小车的位置关系,才能够达到研究碰撞前后不变量的目的,这对学生的分析、观察能力要求很高.

小组成员分工合作,进行实验.学生扫描二维码,通过手机将数据和实验结果输入在线协作的石墨表格,石墨文档网页呈现形式如图3所示.

图3 在线协作石墨文档效果图

1.5 科学推理交流创新

1.5.1 分析数据,科学推理初步结论

每组根据所测数据及计算结果,得出初步结论, 评估和交流各组实验数据和结论.本文中只摘录其中2组数据,针对学生猜想的式(1)和式(2)进行分析.第2组数据及处理结果如表1所示.

表1 第2组(粘钩相对)实验数据及处理结果

碰撞前碰撞后碰撞前后相对差异/%(m1v1+m2v2)/(kg·m·s-1)12m1v21+12m2v22()/J(m1v1′+m2v2′)/(kg·m·s-1)12m1v1′2+12m2v2′2()/J动量动能0.270.140.250.066.3455.82

学生结论:本组的碰撞类型是碰后粘在一起运动,发生碰撞的两物体碰撞前后的质量与速度的乘积保持不变.

1.5.2 质疑创新,交流比较其他的数据

师:第3组数据(表2)碰撞前后mv之和相对差异很大,误差是否来源于操作失误?

表2 第3组(磁扣相对)实验数据及处理结果

碰撞前碰撞后相对差异/%(m1v1+m2v2)/(kg·m·s-1)12m1v21+12m2v22()/J(m1v1′+m2v2′)/(kg·m·s-1)12m1v1′2+12m2v2′2()/J动量动能0.190.070.290.0654.559.20

生:已多次检查,没有操作失误,我们做的另一组数据的相对差异就很小.

开展小组讨论.

讨论结果:速度的方向不同,取红车(碰撞小车)原来的方向为正方向,反弹的速度应为负值,修正计算结果,如表3所示.

表3 第3组数据修正后的处理结果

学生得出结论:发生碰撞的两物体碰撞前后的质量和速度的乘积之和是不变量,且具有方向性.

设计意图:分析数据得出结论的过程培养了学生的科学推理能力.实验后,笔者发现学生已经非常适应在线协作的学习方式,甚至有不少学生通过网络学习用Excel函数处理数据的方法,提升了有益个人终身发展和社会发展需要的关键能力,践行了核心素养的理念.通过实测数据,学生能更真切地体会到碰撞中的不变量是个矢量.

1.6 教师深化解释

大量的实验证明,我们今天探究到的不变量mv同样适用于其他复杂的碰撞情况,并且mv不仅碰撞前后不变,而且在整个过程中都不变,它是一个守恒量.

大多数碰撞是在极短时间内发生的,比如汽车碰撞、钢球碰撞,这增加了研究的复杂性,使得研究碰撞过程非常困难.但是我们关心的通常只是碰撞后的结果,借助守恒量,我们能跳过中间复杂的过程,只看碰撞前后的状态,大大简化了研究过程,这也是物理学家为什么那么钟爱寻找守恒量的一个原因.

2 教学反思

本节课的教学设计立足于学生的认知规律, 在充分激起学生兴趣的同时,引领学生在科学探究的过程中进行总结.学生作为课堂主体,充分融入教学过程中,在科学探究中渗透科学思维,学习研究问题的科学态度、科学方法和科学精神.笔者在平时教学中广泛使用石墨文档促进教学,教师只需要在课前将链接发送到班级群.所有学生无须注册便可多人同时编辑文档,能实时收集学生的实验数据和预习过程中的问题,实现了所有人同时共享数据的功能,不仅大大提高了教学效率,也引导学生正确使用手机促进学习.