四川小寨子沟国家级自然保护区小型兽类区系及多样性研究

贺 飞,廖光炯,高 飞,刘 洋

(1.四川小寨子沟国家级自然保护区,四川 绵阳 621000;2.成都兴艾信息技术有限公司,四川 成都 610051;3.四川省林业科学研究院,四川 成都 610081)

四川小寨子沟国家级自然保护区位于岷山山系的核心地带,保护区曾进行了兽类考查[8],但对小型兽类,尤其是非飞行性小型兽类尚未进行专项调查。小型兽类在生态系统中具有重要的作用,是食物链的重要组成部分,同时小型兽类多样性也是衡量生态系统健康状况的一个重要指标。2018年5月和8月对小寨子沟国家级自然保护区进行了调查,在中海拔段发现了小型兽类新纪录4个,说明中海拔段值得重点保护。在条件具备的情况下,可在该保护区进行小型兽类的监测、研究,以了解岷山山系小型兽类物种多样性、分布规律及生态系统健康状况。

1 概况

四川小寨子沟国家级自然保护区位于四川省绵阳市北川县建设乡南麓龙门山西侧,距绵阳市70 km左右。保护区介于东经103°45′~104°26′,北纬31°50′~32°16′之间,总面积为 44 391.2 hm2。最高海拔位于保护区西部与茂县交接处的插旗山(4 769 m),最低海拔为花桥村(1 160 m),相对高差 3 609 m。

保护区成立于1979年,属森林和野生动物类型自然保护区,主要保护对象为大熊猫、金丝猴、扭角羚等珍稀濒危野生动物及森林生态系统。

小寨子沟自然保护区地势西北高,东面低,众多条溪流瀑布飞泻而下,汇成主沟,注入青片河。青片河流经小寨子沟自然保护区,具有两源头,西源起自青片乡插旗山,沿途有凌冰沟、瓦西沟、小寨子沟,北源起于青片乡老满山,沿途有小弯沟、板棚子沟等。整个河流的河床狭窄,水流湍急。

保护区内土壤的垂直带谱明显,包括高山寒漠土、高山草甸土、灰化森林暗棕壤、山地森林棕壤、暗棕壤和山地黄棕壤等土壤类型。保护区内气候属亚热带季风区类型,气候特点是冬长夏短,四季分明,雨量充沛,年平均降雨量约800 mm,年平均气温7.2 ℃~11.2 ℃,≥10 ℃积温 4 500 ℃,最高气温20 ℃左右,最低气温-15 ℃。

小寨子沟自然保护区位于横断山脉东坡,四川盆地西北缘,为中亚热带东南季风和青藏高原西风环流的交汇处,保护区具有明显的植被分布规律,从低海拔到高海拔有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、针阔叶混交林、亚高山针叶林、亚高山灌丛和流石滩植被等类型,具有多样性、完整性和系统性的特点。

2 研究方法

2.1 植被类型的垂直划分

根据海拔高度、植被分布及气候差异等因素,将本次调查区域的植被划分为3种类型:Ⅰ. 亚热带落叶阔叶林带(1 600 m~2 300 m);Ⅱ. 亚热带针叶落叶阔叶混交林带(2 000 m~3 400 m);Ⅲ. 亚高山灌丛带(3 400 m~3 600 m)。

2.2 调查方法

采用铗日法和围栏陷阱法对小型兽类进行了调查。铗日法采用铗距3 m、行距5 m,分别在不同海拔和不同植被类型布放鼠铗,诱饵为玉米粒。为了更多地捕获小型兽类标本,置铗时在发现有倒木、鼠洞、鼠道、岩腔、鼠类取食的石块上及鼠类活动过的地点置铗位置稍有偏移。围栏陷阱法布设根据具体的环境进行选择,选择苔藓较多的竹林、树林以及有倒木的岩坎等,总的原则是选择潮湿、阴暗的区域。陷阱间距大于3 m,每组陷阱大于50 m。将采集的标本用灭害灵杀灭体表寄生虫,测量、记录小型兽类的外形量度数据,标本保存于7%~9%的福尔马林溶液中。

鼩鼱类物种鉴定参照Hoffman[1];鼠兔类物种鉴定参照冯祚建和郑昌琳[2]、刘少英等[3];仓鼠科及其他类群物种鉴定参照Smith and Xie[4]、王酉之和胡锦矗[5]及罗泽询等[6]。

3 结果与分析

3.1 物种组成

本次调查共设置小型兽类样方11个,置铗1600个,收铗1576个,围栏陷阱调查130桶日,共采集标本305只。

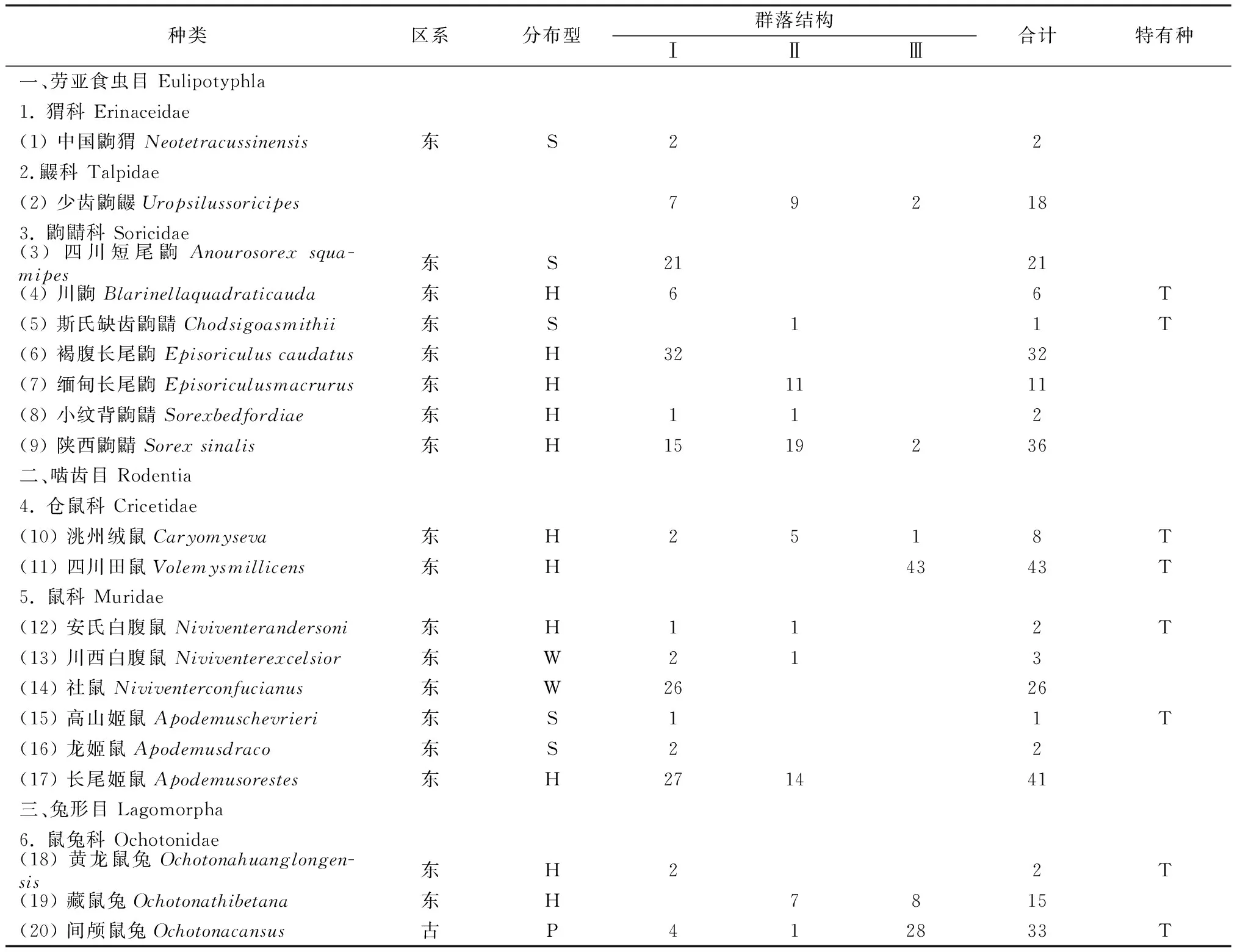

本次调查共采集有小型兽类3目6科12属20种(见表1),其中劳亚食虫目(Eulipotyphla)3科9种,包括猬科(Erinaceidae)、鼹科(Talpidae)和鼩鼱科(Soricidae);啮齿目(Rodentia)2科8种,包括鼠科(Muridae)和仓鼠科(Cricetidae);兔形目(Lagomorpha)1科3种,即鼠兔科(Ochotonidae)。在捕获的20种小型兽类中,啮齿目和劳亚食虫目数量最多,分别占捕获标本数量的45%和40%,兔形目最少,仅占15%。从物种上看,劳亚食虫目种类最多,啮齿目其次,兔形目最少。结合历史文献[7~8],小寨子沟共有小型兽类4目15科46属74种。

3.2 海拔分布及群落结构

小寨子沟自然保护区森林植被带中小型兽类分布如下:Ⅰ.亚热带落叶阔叶林带(1 600 m~2 300 m)物种多样性最高,有15种,以鼩鼱科和鼠科为主,其中四川短尾鼩(Anourosorexsquamipes)、褐腹长尾鼩(Episoriculuscaudatus)、陕西鼩鼱(Sorexsinalis)、社鼠(Niviventerconfucianus)、长尾姬鼠(Apodemusorestes)为优势种;Ⅱ.亚热带针叶落叶阔叶混交林带(2 000 m~3 400 m)物种多样性次之,共11种,以鼩鼱科和鼠科为主,陕西鼩鼱、缅甸长尾鼩(Episoriculusmacrurus)、长尾姬鼠为优势种;Ⅲ. 亚高山灌丛带(3 400 m~3 600 m)物种多样性最低,仅有7种,以仓鼠科和鼠兔科为主,其中四川田鼠(Volemysmillicens)和间颅鼠兔 (Ochotonacansus)为优势种。

表1四川小寨子沟国家级自然保护区小型兽类名录

Tab.1 List of small animals in Xiaozhaizigou National Nature Reserve,Sichuan

注:区系中简写分别代表为东-东洋界,古-古北界;分布型中S-南中国型,H-喜马拉雅横断山区型,W-东洋型,P-高地型;特有种中T-中国特有种。

物种的分布与其生存的植被类型、海拔和气候存在着关系。小寨子沟自然保护区在海拔为 1 600 m~3 400 m的区域主要以亚热带落叶阔叶林和针叶落叶阔叶混交林为主,气候潮湿、腐殖层厚、食物丰富,适合鼩鼱科和鼠科物种生存;而海拔为 3 400 m~3 600 m的亚高山灌丛带中鼠兔科物种占绝对优势,是因为鼠兔科物种主要为植食性,生活在草甸、岩石、草原及斜坡环境中,亚高山灌丛更适合其生存。因此,不同的植被类型造成了保护区内物种分布的多样性。

3.3 区系分析

从区系成分上看[9],本次调查的小型兽类除间颅鼠兔为古北界物种外,其余均为东洋界物种,与前人研究结果较为一致[8]。在分布类型上,20种小型兽类共有4种类型,即南中国型、喜马拉雅横断山区型、东洋型和高地型,其中南中国型5种,占25%,包括中国鼩猬(Neotetracussinensis)、四川短尾鼩、斯氏缺齿鼩鼱(Chodsigoasmithii)、高山姬鼠(Apodemuschevrieri)和龙姬鼠(Apodemusdraco);喜马拉雅型横断山区型11种,占55%,包括川鼩(Blarinellaquadraticauda)、缅甸长尾鼩(Episoriculusmacrurus)、小纹背鼩鼱(Sorexbedfordiae)、陕西鼩鼱、少齿鼩鼹(Uropsilussoricipes)、洮州绒鼠(Caryomyseva)、四川田鼠、安氏白腹鼠(Niviventerandersoni)、长尾姬鼠和藏鼠兔(Ochotonathibetana);东洋型2种,占10%,包括川西白腹鼠(Niviventerexcelsior)和社鼠;高地型1种,为间颅鼠兔。从分布类型上看,小寨子沟自然保护区小型兽类以喜马拉雅横断山区型为主,南中国型物种、东洋型和高地型物种较少。

3.4 珍稀特有种及调查新发现

在分布的20种小型兽类中,川鼩、斯氏缺齿鼩鼱、少齿鼩鼹、洮州绒鼠、四川田鼠、安氏白腹鼠、高山姬鼠、间颅鼠兔和黄龙鼠兔(Ochotonahuanglongensis)为中国特有种,占捕获总物种种类的45%,其中黄龙鼠兔为四川特有种。中国鼩猬、缅甸长尾鼩、褐腹长尾鼩和黄龙鼠兔为四川小寨子沟国家级自然保护区首次记录有分布的物种。

4 讨论

小寨子沟国家级自然保护区位于岷山山系中部偏北,属于岷山山系的核心区域,它也是古北界和东洋界动物的交汇区。保护区自然地理要素复杂,山高谷深,气候湿润,植被类型垂直分布明显,动物组成复杂多样。

采集的标本中,鼩鼱科和鼠科所占比例大,超过60%,超过了猬科、仓鼠科和鼠兔科数量的总和,表明在保护区内鼩鼱科和鼠科是小型兽类的优势科,这与其生存的环境存在着很大的关系。鼠科白腹鼠属(Niviventer)和姬鼠属(Apodemus)分别以社鼠和长尾姬鼠为优势种,所占比例远高于80%,表明鼠科物种在保护区类分布很不均匀,表现出优势物种占绝对优势,种间竞争大。

从动物地理区系上看,本次调查结果显示出小寨子沟自然保护区分布的小型兽类中东洋界物种占绝对优势,古北界物种极少,与前人研究结果较为相似[8]。综合历史文献,小寨子沟自然保护区小型兽类的区系特点以东洋界成分为主,有部分古北界成分和少量广布种。在分布型上,小寨子沟自然保护区小型兽类分布型多样性较高且分布较为均匀,以喜马拉雅横断山区型为主体,东洋型、南中国型、古北型和高地型次之,分布有少量的不易归类型、华北型和季风型物种。

本次调查采集到了几个值得关注的物种,包括长尾姬鼠、斯氏缺齿鼩鼱、黄龙鼠兔、少齿鼩鼹。长尾姬鼠在分类上一直存在争议[10~12],常与龙姬鼠混淆。蒋学龙等[11]认为长尾姬鼠区别于龙姬鼠的特点在于体长、尾长及尾长与体长的比例,认为尾长大于头体长120%应为长尾姬鼠。在本次采集的姬鼠中,尾长大于120%有17号,尾长110%~120%的21号,尾长100%~110%的7号,尾残缺的有3号。四川小寨子沟国家级自然保护区是继卧龙自然保护区同时采到“短尾类中华姬鼠”(A.draco)和“长尾类中华姬鼠”两种姬鼠(A.orestes)的第二个分布点,且长尾类和短尾类同域分布,是研究这两种姬鼠的理想场地。

斯氏缺齿鼩鼱(Chodsigoasmithii)是Thomas[13]根据Anderson 和Smith在四川康定采集的标本命名的,并将其作为缺齿鼩鼱属的一个新种处理。除Ellerman and Morrison-Scott[14]将斯氏缺齿鼩鼱作为大长尾鼩(C.salenskii)的一个亚种处理,绝大多数学者[15~18]认为将斯氏缺齿鼩鼱作为单独种处理更恰当。该种所获标本甚少[4],本次调查采集到1号标本,可为后续的分类学研究提供重要的信息。

本次调查在海拔2 200 m~2 300 m的落叶阔叶林和针阔混交林内捕获了7号鼠兔标本,经鉴定均为黄龙鼠兔(Ochotonahuanglongensis)。黄龙鼠兔是2017年发现的一个鼠兔新物种[3],是鼠兔科新亚属异耳鼠兔亚属(Alienauroasubgen)的模式种。黄龙鼠兔的鉴别特征为脑颅扁平,耳大,异耳屏为三角形但顶端圆形,本次黄龙鼠兔标本的获得是其发表后的第二个分布点。

本次调查捕获了15号鼩鼹类标本,齿式均为2.1.3.3/1.1.3.3,根据外形特征判断应属于少齿鼩鼹(Uropsilussoricipes),基于线粒体细胞色素B基因(cytb)构建的系统发育关系结果显示采获的标本与少齿鼩鼹关系较远,属于少齿鼩鼹的一个隐存种[19]。

四川小寨子沟国家级自然保护区小型兽类值得关注的重要区域是保护区兽类新记录分布的中海拔段。在条件具备的情况下,可在该保护区进行小型兽类的监测、研究,以了解岷山山系小型兽类物种多样性、分布规律及生态系统健康状况。