土家山鼓撒叶儿嗬

文/田玉成

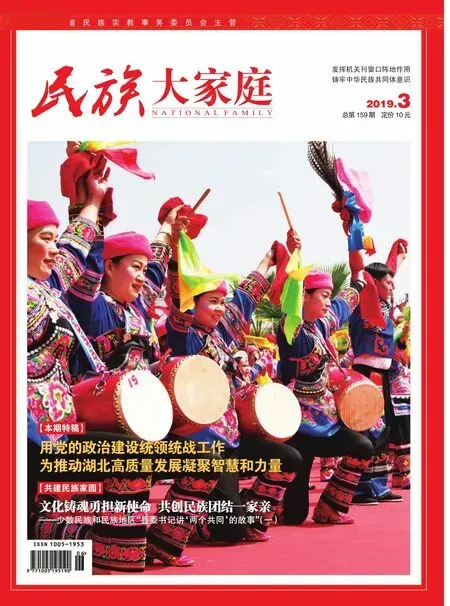

撒叶儿嗬——土家人的“生命之舞”。

2006年,由湖北省长阳土家族自治县人民政府申报,国务院批准公布,撒叶儿嗬荣登国家首批非物质文化遗产名录。随即,各级媒体纷纷报道,都重点推介了湖北长阳资丘以撒叶儿嗬传承活动为代表的民族文化保护工作。

2007年,由长阳土家族自治县文体局牵头组织,长阳资丘镇的撒叶儿嗬大师级艺人田俊勇、田继群、罗举成等原生号子配腔的撒叶儿嗬表演队参加在广东举行的中国“八艺节”,一举夺得了国家群众文化最高政府奖——“群星奖”。

2009年12月,香港卫视专程赴资丘,拍摄了以当时唯一的撒叶儿嗬国家级传承人张言科为主人公的专题片《为亡灵而歌舞》,该片播出后又一次在世界华人圈产生了广泛影响。至此,土家撒叶儿嗬名扬四海、誉满天下。

一种从前“藏在深山人未识”的土家族传统民间艺术,是怎样从默默无闻而一步步“登堂入室”的呢?我作为一名撒叶儿嗬的爱好者、传承者、研究者、保护者,写下一些亲身经历的关于撒叶儿嗬的故事,供有兴趣的朋友们看看,以对这一影响力空前深远的国家级“非遗”项目有更深入地了解。

老祖宗传下的这种民俗活动,其实在土家山寨里原来就叫做“打山鼓”或“跳山鼓”,当然同时也称之为跳撒叶儿嗬。从音乐角度讲,“撒叶儿嗬”就是山鼓调子中出现频率最高的一句衬词,类似于陕北民歌中的“呼儿嗨呀”。但在早前据我了解,这种土家民间歌舞名称见诸文字时一般都叫它“跳丧舞”,还有的将其记为“莎尔活”“撒儿活”甚至叫“傻儿活”的,名称并不统一,直到2003年我组织首届“中国土家族撒叶儿嗬大赛”时,把会标定为了“撒叶儿嗬”,因这个活动的巨大影响力,此后无论是新闻界还是理论文化界都约定俗成叫它“撒叶儿嗬”了。后来撒叶儿嗬成功申遗,国务院发文确认,这个“学名”就固定下来。

撒叶儿嗬实际就是土家人在丧葬仪式中举行的一种祭奠活动。老人去世后,亲戚朋友、街坊邻居们聚在一起,在堂屋里的棺材前,由一位歌师敲着牛皮大鼓叫歌,另有若干人和着歌声起舞。跳这种舞的主要是男人,其舞姿粗犷豪放,风格雄浑阳刚,音调也十分高吭嘹亮。这种歌舞活动通常是通宵达旦,直到第二天或是第三天(家境好的也有持续多天的)把亡人送走下葬为止。

据考证,这种民俗活动在土家山寨里已沿袭了数千年之久。

作为土家人的后裔,我对撒叶儿嗬的认识可以说是与生俱来的,但真正开始学跳撒叶儿嗬大概是在六七岁的时候。那是家附近的一个大爷爷过世了,我们寨子里有个规矩,哪家老人去世了,凡“各人屋里”(即同族的近亲)和亲房的侄儿男女、儿子儿孙们即使是下半夜了也是不能去睡觉的,必须陪着亡人过一通夜。到了下半夜,跳撒叶儿嗬的大人们都跳累了,嗓子也喊哑了,于是一些叔叔和大哥哥们就拉着我们一些小孩学跳,告诉我们先动哪只脚,再动哪只脚,怎么跳“车身步”,怎么伸手以及怎么喊号子等。

十二三岁时,我和寨里的一帮伙伴儿跳撒叶儿嗬可以说已经是“身经百战”的老手了。那时我们经常打听哪家的老人要“走”了,这样我们就可以过去跳撒叶儿嗬,过过瘾。如果是附近邻居家,我们会跳得如痴如狂,几天几夜不回家。就像那首专用的山鼓歌唱的:半夜听到山鼓响,不知是南方是北方,你是南方我要去,你是北方我要行。打不起豆腐送不起情,跳一夜山鼓送人情。

在上世纪60年代中期,撒叶儿嗬成了“封资修的黑货”,尤其是那些带姐带郎的“黄色”歌词,当然在禁止之列。那个年代里,人们只得偃旗息鼓,脚板再痒也不敢去跳了。

但也有例外。记得那是1971年,我在村小学教书。学校的隔壁住着一个名叫田克志的邻居,我称他“志伯”,他是一位地地道道的贫下中农,加之他又是复员军人、共产党员,根正苗红。志伯的妻子我叫她罗妈。罗妈为志伯生养了9个儿女,年纪不大就一病不起了。志伯在罗妈病危时,流着眼泪说:罗妈跟着他苦了一辈子,罗妈走后,说什么他也要热热闹闹地为罗妈跳一夜撒叶儿嗬。

志伯说到做到,那一夜热闹的撒叶儿嗬一直跳到天亮,人们还舍不得离开。我们一班年青人也借机好好地过了一回瘾。从那回起,寨子里便开了禁令,凡有“白事”人们都要跳撒叶儿嗬。大队革委会的主任们也睁一只眼闭一只眼。撒叶儿嗬就这样悄无声息地在大山深处的寨子里复活了。

在我的印象中,真正开始把撒叶儿嗬弄出些名气来,是在1978年。那时,我已经当上了公社文化站站长。根据县里安排,要搞一次全县农村业余文艺汇演。我想借这次汇演机会,把撒叶儿嗬推到县城里去。

按照惯例,那时的汇演首先要举办一次创作学习班,准备好作品,我也不例外。学习班上,我给学员田贞见(现名田天,湖北省作协副主席,那时是桃山中学的学生)布置了一个任务,要他创作改编一组撒叶儿嗬歌词。他是正宗的土家族后裔,人又特别聪明,很快就拿出了初稿。几经修改,一组题为《丰收场上庆丰收》的歌词出来了。歌词共有10段,都是在撒叶儿嗬场中常用的原始五句子歌词的基础上改编而成。

当时“文革”过去不久,人们迫切需要新的尤其是传统的民间文艺样式,撒叶儿嗬因此一炮打响。那几天全县城到处都在传讲,要去大礼堂看新鲜玩意儿撒叶儿嗬。我们的节目上场时,大礼堂里被挤得水泄不通,过道上都是观众,时不时还会爆发出雷鸣般的掌声。最终,我们的撒叶儿嗬在县内无争议夺冠,获得了创作、表演两个一等奖。

回想起来,撒叶儿嗬的扬名之路也是一步步走出来的。在那次汇演后不久,我们的撒叶儿嗬就被北京电影制片厂相中了。他们当时在长阳拍摄影片《奇迹的再现》,由当时很出名的上海舞蹈演员周洁主演。影片中有一段周洁深入民间学习舞蹈的戏,学的就是鄂西的土家族舞。我带着一班撒叶儿嗬民间艺人给周洁配戏,每天就是教周洁学跳撒叶儿嗬。因为周洁在另一部清宫戏电影里演过丽妃,所以这次电影拍完后我写了一篇题为《土家艺人会“丽妃”》的文章并在《宜昌报》上发表,这一下撒叶儿嗬的名声又上了一级台阶。

撒叶儿嗬真正大规模地上银幕还是在珠江电影制片厂拍摄《出嫁女》时,因拍《寡妇村》而出名的导演王进看上了我们土家撒叶儿嗬。在电影里,王导安排了一个巨大的跳撒叶儿嗬的场面。那次,在我的老乡———时任县文化局副局长(现为央视文艺部著名编导)秦新民的安排下,我们共组织了300多人的撒叶儿嗬队伍参加表演。

再后来,一些影视拍摄机构纷纷来长阳资丘找我帮忙组织跳撒叶儿嗬的队伍,先后有《土家第一军》《家在三峡》等好几十部影视片用上了我们的土家撒叶儿嗬。但让它产生更大更广泛的影响则是2003年举办的首届“中国土家族撒叶儿嗬大赛”。

按照资丘镇在1993年就开始筹建的中国首家“土家族传统文化生态保护区”里的有关规定,资丘每年要举办一届大规模的民族文化节。2003年,国家财政部、文化部已联合正式下发了关于保护民族民间文化的通知。为了抓住机遇,落实好中央的文件精神,我们策划了举办这样一次大赛。

当时活动是这样安排的,全镇共有20个村级单位,规定每村要有一个代表队,每个代表队最少不能少于20人。这样计算下来,仅这一次至少就可培养400多名骨干。我们当时想,这些分布在各个村寨的骨干再去带动别人,就会大大扩张撒叶儿嗬民间艺人队伍。同时,通过这样在大庭广众面前对撒叶儿嗬进行展示,也可大大提高人们对撒叶儿嗬的兴趣和信心,大大调动人们学习撒叶儿嗬的积极性,这无疑对今后的保护和传承将会起到十分重要的促进作用。

为了努力扩大活动的影响力和辐射力,我们除了通过湖北省民宗委联系,向省内的民族地区如恩施、五峰、巴东等地发出了邀请函外,还特邀了四川、湖南、重庆的土家族地区的文化部门。这种将原生态的民间艺术搬上台子进行比赛,当时在全国确实还是个新鲜事物,所以消息一传出,就吸引了各地有兴趣的同仁们,大家都想一睹为快。

2003年9月28日,首届“中国土家族撒叶儿嗬大赛”如期举行,时任国家民委副主任吴仕民应邀来资丘参加大赛开幕式,来自全国各地的400多名选手和数万名观众更是把资丘的这一届民族文化节的效果推向了超历史的顶峰。

之后,在武汉国际文化产业博洽会上,在武汉举行的“长阳土家文化周”舞台上,在宜昌市非物质文化遗产项目展演中,在全国各类演出活动中,资丘那支由农民组成的土家撒叶儿嗬表演队以粗犷、豪放的舞姿而受到广泛赞誉,撒叶儿嗬也逐渐由山里走向山外,享有盛名。