“中国百校之父”田家炳:我只是一粒小小的尘土

■ 文 云兮

田家炳先生家学渊源,书香世第,赤子丹心,志存高远。多年来拆资数亿人民币,兴办与资助教育、文化、科技、慈善事业。为感谢他对中国教育作出的巨大贡献,中国科学院紫金山天文台在1994年将2886号小行星以他的名字命名,而田家炳却说:“我只是一粒小小的尘土!”

他一生实践“勤、俭、诚、朴”,一套西装一穿便是50年,坚持不买新衣,却在全国范围内累计捐助了93所大学、166所中学、41所小学、19所专业学校及幼儿园,大约1800间乡村学校图书室。为了感念他倾囊办教育的善举,中国科学院紫金山天文台甚至将一颗小行星以他的名字命名;英国女皇亲自在白金汉宫授予其勋章;数十所大学院校授予其荣誉博士、院士、教授等荣衔;国内70余市授予其荣誉公民、荣誉市民称号。他是声明远扬的慈善家,更是中国“百校之父”——田家炳。

商界传奇捐资助教

60岁以前的田家炳,是商界的传奇。

田家炳,1919年生于广东大埔。父亲是一位成功的商人,虽将田家炳视如掌珠,但从不溺爱。然而不到16岁时,父亲去世,生活的重担一下子压在田家炳瘦小的肩膀上,他不得不辍学。

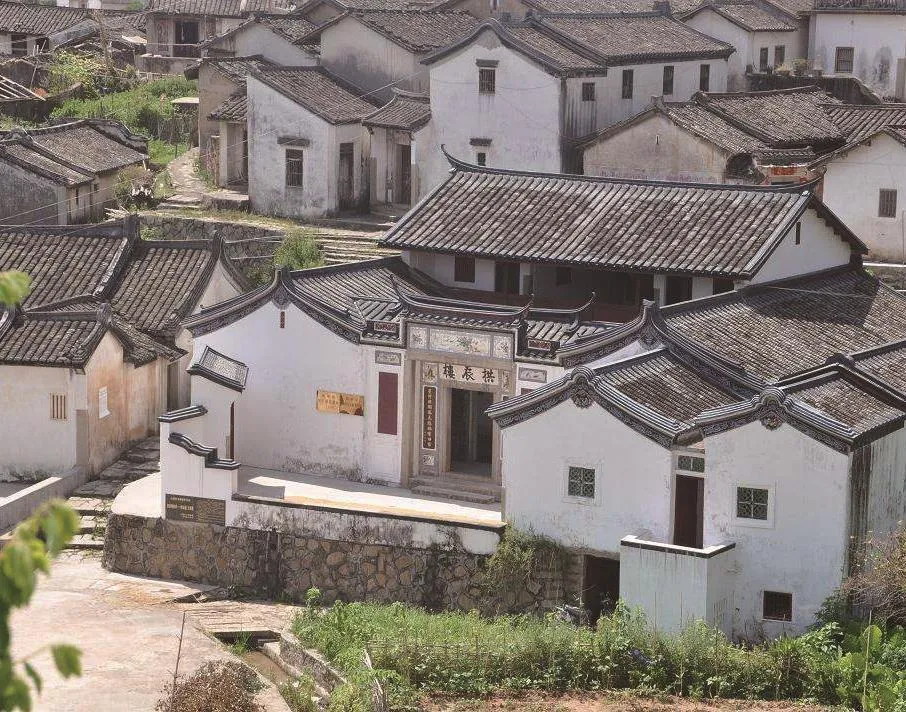

田家炳先生故居拱辰楼

田家炳开始远赴越南谋生,当时的越南还处在法国殖民统治下,华人地位卑下,他被黑社会恐吓过,也被殖民政府敲诈过。可这些都没有折断他的梦想与事业。也许是他天生有着经商的头脑,也许是他执着不放弃的精神,他奇迹般地在两年内成为越南最大的瓷土供应商。

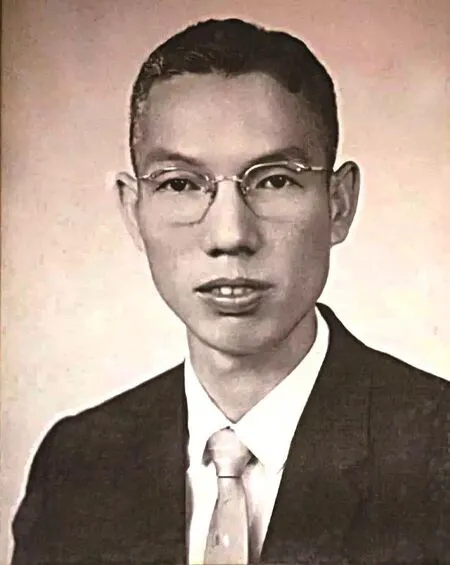

年轻时的田家炳

可是命运并没有就此放过他,不久抗日战争和太平洋战争相继爆发,田家炳受到战争的波及,失去了自己的产业,为了生存,他只好辗转来到印尼。尼采说:“凡是杀不死你的,都只会让你更强大。”田家炳就是这样一个坚强而敏锐的人,他很快发现,印尼的特产——橡胶中蕴含了巨大的商机。于是他在印尼创办树胶厂,后来又转型做塑料薄膜厂,事业很快就得以恢复。可在他心里,祖国始终是他魂牵梦绕的地方。

1958年,他毅然举家迁回香港,并认真考察当地情况,深谋远虑,从熹微的曙光中,看到未来的光明前景。加之他脚踏实地的实干苦干精神,经过数年的努力,他终于鸿图大展,跻身富翁行列。

然而那段旅居国外的经历,对田家炳的影响很大。他发现,经济发达的地方,人们的素质都很高,其中很重要的原因就是教育的发达。他说:“正是有了这些经历,我才能深深地体会到教育对个人的成长和创业,以及对国家的发达兴旺有多重要。13亿人口是中国的一个大‘包袱’,怎么把这个‘包袱’变成财富?我认为就是办好教育。”于是,曾经的商界富豪走向了捐资助学之路。从上个世纪80年代开始,田家炳就以捐办公益为业:1982年,他捐出价值10多亿元的4栋工业大厦,成立纯公益性质的“田家炳基金会”,将每年几千万元的租金收入用于公益;1984年,他将化工厂交给几个儿子经营,自己成为职业慈善家。迄今为止,他已累计捐资10亿多港元用于中国的教育、医疗、交通等公益事业,其中教育所占的比例高达90%。

慈善家对儿女言传身教

身为九名子女的父亲,田家炳坚信严慈兼备才是王道,“言传不如身教”,他用一生实践“勤、俭、诚、朴”,将美德传承到下一代。

一笔就是几百万、几千万向外捐的田家炳,在香港,过着堪称清贫的生活。他没有自己的私家车,乘坐地铁,走路上下班;他没有高档的生活享受,一双鞋穿了十年,袜子补了又补,相当长一段时间内,每月生活开支仅3000元。他不搞排场,也不喜欢应酬,过80岁大寿,很多人要为他庆祝,他也坚决不摆酒,不办席。田家炳长子田庆先表示,父亲在60年代购入两套西装,一穿便是50年,即使西装已变成“鸳鸯色”仍坚持不买新衣,在他言传身教下,全家都十分“悭家”。

九兄弟姊妹自小习惯节俭,妹妹穿姐姐的旧衣,弟弟穿哥哥的旧衣,玩具更是梦想才有的东西。四子田荣先称,每次吃饭,看到桌上剩下饭菜,必定要“扫清光”,“我自小浸淫在父亲的古训中,不自觉养成了习惯,每次看见桌上有剩菜,就觉得碍眼,禁不住又多捡两箸,怕过分暴殄要折福。”

除了节俭,田家炳亦十分守时。长子田庆先跟随父亲工作多年,从未见过他迟到,“他永远有早到没有迟到,每次跟他工作都好担心,因为迟到会被他埋怨。”他坦言,压力一定有,但同时督促自己要养成守时的习惯。

田家炳认为,做人最根本的就要讲一个“诚”字。一切出自真诚,要做到心中有“诚”,口心一致,将心比心,绝不能说一套做一套。不管跟谁交往,也不管你与他有没有利益往来,都要始终以诚相待。只有“诚”才能助你事业长久,只有“诚”才能让你赢得越来越多朋友的信任和支持,也只有“诚”才能化解一切矛盾,帮你渡过难关。

在三女儿田淑莲眼中,爸爸还总是有求必应。学校师姐要做毕业话剧,田家炳义不容辞地借出家中家具充当道具,哪怕一家人几天无家具用;高中同学的哥哥没有足够的经费去美国读书,田老二话不说立刻借钱;她的外国朋友来港旅游,田家炳亲自做导游,又提供房间让朋友居住,待子女的朋友如自己的朋友。田家炳的一举一动,都让子女动容及尊敬。

为了教育卖屋助学

几十年捐助教育事业,让田家炳被誉为“中国百校之父”。为了教育事业,他“卖屋助学”“贷款捐校”,书写了中国教育史上的慈善奇迹。

1997亚洲金融风暴后,田家炳的企业和田家炳基金会的收入受到影响,以至于出现捐款承诺难以兑现的问题。为让捐款计划顺利实施,83岁高龄的田家炳,竟然将自己居住了38年,金融风暴前价值过亿港元的别墅,以5600万港元的价格低价卖掉,然后把全部的款项投向了内地的几十所学校。而自己带着太太,租用了面积很小,但打开窗户可以看到别墅的一个公寓楼作为新家。

“那时经济比较糟糕,但我已答应要给一些机构捐款,人家做了计划。所以决定卖掉房屋。一方面,觉得自己住这么大房子是浪费,另外卖掉的钱,可以资助20多所中学,觉得这样更有价值和意义。”田家炳回忆时说。

田家炳先生参加对田家炳中学的捐赠仪式

田家炳先生参加对华南农业大学的捐赠仪式

被问到后来有没有心疼过,田家炳则回答:“看到一幢幢教学大楼的兴建,听到万千学子朗朗悦耳的读书声,不但经济效益更大,而且精神上的安慰也好得多。”

2003年,为了帮助香港理工大学和城市大学从政府争取到更多配对资金,在捐出自己承诺的款项,又一时拿不出那么多现金的情况下,田家炳还贷款600多万港币捐献给了多所大学,这也成为香港公益事业中绝无仅有的美谈。

2005年,为提前清付落实的项目捐款并扩大捐资,田家炳还将13万平方米、高24层的田氏广场售出,获得款项近3亿港币,将其全数捐献给了数十所大学、中学。

2006年,田家炳在广东参加第三届全国田家炳中学校长论坛。他向全场的中学校长致辞:“我的学历低,今天与诸位谈教育,实在惭愧。但是,提高国民教育水平,是我毕生希望所在。中学教育是兴学育才的基础,而校长是全校的掌舵者,实在有望诸位努力。”言罢,时年87岁高龄的他,向着全场深深鞠了一躬,坚持不要别人搀扶,一步步地走下主席台。

教育情怀一生低调

回望田家炳的一生,尤为让舆论感叹的是,尽管他因捐资助学而声誉日隆,但却没有在社会团体或政界担任任何职务。其实他受到的邀约极多,但他秉承先父“宁可实而不华”的祖训,一一婉拒。他对此有过详细解释:“我生活简朴、平民化。我宁愿没有那些非与我有直接关系的荣誉。更何况我所付出的每一笔捐献,都觉得是自己应该做的,同时也得到了精神上无形的满足和快乐,不想再得到其他什么了。”这种低调,由生,至死。

泸州市田家炳中学追思哀悼田家炳先生

也是因为这种贯穿一生的低调,他本人甚少见诸报端。然而,对那些每天出入“田家炳中学”“田家炳小学”“田家炳教学楼”的学子来说,他的名字和代表的精神,已深深融入人们心中。

1993年,中国科学院紫金山天文台将编号2886的小行星命名为“田家炳星”。据相关人士回忆,之所以将小行星命名为“田家炳星”,是因为田家炳倾囊办教育的行为感人至深,“办教育的慈善家很多,但是像田家炳先生这样倾囊办教育的不多,他的行为值得我们尊敬。”当“田家炳星”获得命名的消息传来,田家炳喜不自禁:“那是天文学家们艰苦探索的成果,却用上了我的名字。这应该是我人生中最大的荣耀了!”

2018年7月,田家炳基金会官方网站发布了《田家炳博士讣告》。中国教育慈善界备受尊敬的田家炳博士,于当天上午安详辞世,享年99岁。

他去世后,按照遗愿,葬礼并没有邀请社会各界人士出席,以给家人一个安静缅怀的空间。然而2018年7月10日、11日两天,在黑龙江,在四川,在湖南,在香港……全国各地受过田家炳资助的学校,不约而同地举行悼念活动,以追思他为中国人的教育而做出的常人难以想象的奉献。

田家炳老先生虽已仙逝,但那颗以田家炳命名的小行星,还在天空日夜转动着。而座落在祖国各处的“田家炳”,时刻提醒着每一个人,田老先生在以另外一种形式永远陪伴着我们。

斯人已去,音容宛在。他的一段话,为人们反复提起——

“对钱,我认为够用就好。所以,我到现在没有购置专车,每天坐地铁上班,房租成为我日常最大的支出。这样,当然可以省下一些‘小钱’,但我却希望我的这点‘小钱’能用在对的地方,比如为孩子、为国家、为民族……”

——以感情育人 促学生成长