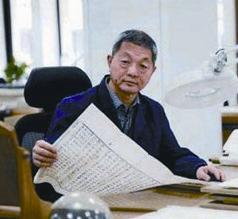

古籍界的“妙手医生”杜伟生

杨思思

杜伟生,国家级非物质文化遗产项目古籍修复的代表性传承人,国家图书馆古籍馆研究馆员。在杜伟生40多年的工作生涯中,阅卷无数,修复过历经浩劫的“敦煌遗书”,也修复过旷世大典《永乐大典》和西夏文献,全面掌握了中国古籍各种装帧形式的修复技术和中国传统字画的装裱技术。

初学修复磨砺多

杜伟生从部队退伍后被分配到北京图书馆(国家图书馆的前身)的图书修整组,当时他对古籍修复完全不了解,在北京图书馆工作后还以为室内工作较为安逸,而且有更多机会看书。但时间一长,杜伟生才逐渐发现古籍修复并不是一件轻松的工作。

当时图书修整组的老师傅们大都曾在北京琉璃厂从事古籍修缮的工作,虽然学历不高,可在古籍修复、版本鉴定方面都是行家。古籍修复专家兼组长肖振邦告诉杜伟生这几位老师傅都是他的老师,要他好好学。师父们对杜伟生的管教非常严格,杜伟生做事习惯用左手,学书籍装订时,只要稍微没留神用了下左手,师父就会用钢尺“啪”地打他一下,因为做古籍修复不能两只手都有茧子。

经过2年对古籍修复的学习,杜伟生终于能独立接活了。1976年,新疆出土一口“纸棺”,在棺材框上有一本唐代驿站的账本,账本中有历史文献,杜伟生和同事们需要把这些文献从框上揭下、拼对,重新托裱成卷。由于尸体腐败后的气味分子和水分子被纸张吸收后会使纸张的气味非常难闻,杜伟生和同事们不得不在整理文献时经常跑到外面喘口气。从这时开始,杜伟生才意识到古籍修复不仅需要磨练技术,还要不怕苦不怕脏。

创新修复理念

就职于中国科学院的研究员潘吉星有一次到国家图书馆查资料。细心的杜伟生发现,作为造纸史专家,他的关注点跟其他学者并不相同。“别人是看文字、研究史料,而他研究的是纸张的规格、厚度和纤维构成。”

杜伟生忽然意识到,古籍保护,不应该只囿于文字方面,纸张上的文物信息也应得到尊重。自此,他开始反思师父们传授下来的修复理念。实际上,从书铺时代过来的老师傅们,修复讲究的是“天衣无缝”,因为修书的目的是为了销售,所以书籍利于阅读就行,而这不免与文物保护的原则相冲突,比如《赵城金藏》修补得尽善尽美,可无意中也覆盖了一些历史痕迹。

杜伟生决定把自己对古籍修复的思考写进文章《〈赵城金藏〉修复工作的得与失》里:“《赵城金藏》经过蒸揭,全部托裱,经过托裱的经卷,卷子上下两边全被裁切整齐。这样,经卷原来的纸张宽度就受到了损失,对后人从造纸学方面来研究经卷用纸非常不利。当时只要在托经卷时在经卷上下粘上一个纸边,就可以使信息量少损失一些。”

1991年,国家图书馆的“敦煌遺书”修复工作重新启动,一张张经卷,在杜伟生所倡导的“最小干预修复原则”下被合理修复。“纸厚的不再被人为揭薄;哪儿破补哪儿,坚决不整卷托裱;当年没有被上墙绷平的卷子,修复的时候也只是简单压平。无论是修复材料还是修复技法,都尽可能忠实于遗书原貌,做到真正整旧如旧。”

修书也是修行

对于自己的这份手艺,杜伟生从来不想把它神秘化,他说:“手工技艺的东西,没有绝活儿,只有窍门。修复工序看似繁琐,其实就那么几道,人人可学,重要的是有心。”

杜伟生说:“修书的过程,也是熏陶修行的过程。”多年来,杜伟生始终很崇尚中国古人阅经前焚香净手的仪轨,敬佩他们带着心做事。其实杜伟生的性格比较刚硬,脾气比较急,但是只要一开始做古籍修复的工作,他的情绪就会立马平复。他认为全身心的投入就像是一种修行,让自己进入一种禅定的状态,一切情绪自然就都抛开了。

由于用心做古籍修复,杜伟生又为中国古籍修复作出了新的贡献。 1990年,他在英国国家图书馆时,见过一台“纸浆补书机”,觉得机器不错,修复率高,不用糨糊,没有接口,唯一的缺点是价格太高。于是,他回国后跟馆里报备了一下,就拉着同事一起琢磨起来。为了能自主研发出适合中国古籍的纸浆补书机,杜伟生不仅花光了馆里给的经费和他自己的工资,还顶着三伏天亲自做模型,到处求人帮忙。最终,一台针对中国宣纸特点的“纸浆补书机”成功出炉。1998年,这台机器通过了文化部科技司组织的专家鉴定会的鉴定,荣获了“文化部科学进步奖”。

正是杜伟生对古籍修复工作有一颗专注、认真的心,他才会获得如此骄人的成就,才会促进古籍修复事业的发展。杜伟生这种全心投入、认真钻研的匠人精神值得我们每个人学习。(编辑 朱庭萱)