寻找卒中半暗带的思想

张和

重庆陆军军医大学第一附属医院神经内科的周振华教授邀请我参加陈康宁教授(图1)主办的西南神经介入高峰会议并介绍卒中半暗带的研究进展。我检索了从1977年至今2000多篇相关文章,有些看了文摘,有些看了全文。我没有关注NEJM这些年来发表的大量卒中临床试验,那些多是验证性的文章,不是学术性的原创。我想寻找卒中半暗带的思想。

从42年来的2000多篇文章中,我看到了卒中半暗带的发现、半暗带的转化、半暗带的生死、半暗带的变迁,及半暗带的现在。

都说韩信是“成败一知己,生死两妇人”。对于卒中后缺血半暗带,则是“存亡一血流,去留两扇窗”。韩信因结识萧何为知己而后立功成名,又因萧何诱其入宫而被害死,成与败都因萧何一人,因此人称“成也萧何,败也萧何”。韩信穷途末路时被漂母接济而生存,在刘邦平定天下后被吕后谋杀,生与死源于两位妇人。

图1 周振华(左五)与陈康宁(左四)

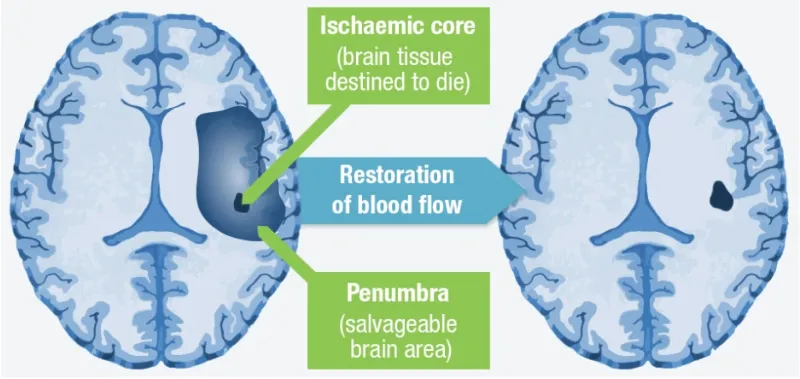

对于卒中,脑血管堵塞后脑血流不畅或中断,脑组织陷入黑暗的缺血阴影,缺糖少氧,能量不足,代谢紊乱,轻则待亡,重则立死。决定脑组织存亡的“胜负手”是残余血流和侧支循环,血流决定缺血脑组织的存亡。如果有残存血流或侧支循环,缺血的脑组织犹如有“一线天窗”,有生命之光,天空乌云密布,时明时暗,脑组织“望窗待救”。可以说脑组织的去与留决定于是否能够维持住脑缺血区内动脉和静脉这进出脑组织的“两扇窗”。

完全陷入缺血阴影的脑组织,动-静脉已经关闭,“窗户”消失,没有光线,一片黑影,脑组织将“窒息”而死。在半黑暗的脑组织区,光线如风吹蜡烛,闪烁不定,仍有残存血流或侧支循环血流,“窗户”尚未关闭,光明尚在,脑组织是去是留只在能否维持血流的一念之间。“存亡一血流,去留两扇窗。”

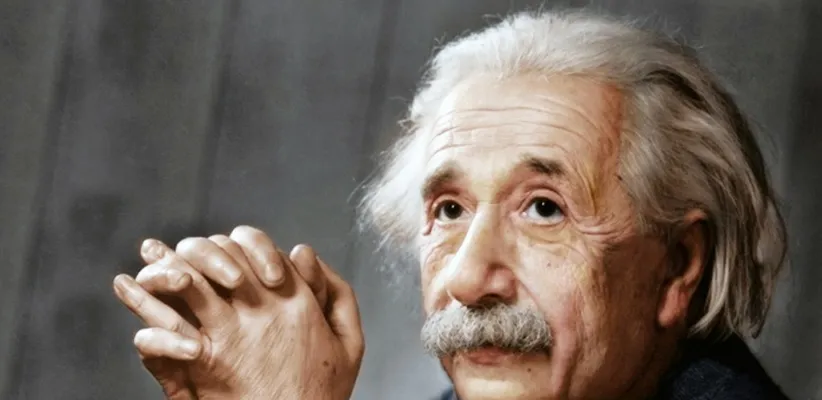

历史上最先使用“半暗带(penumbra)”一词在动物实验中形容梗死核心区周围环状缺血脑组织的是4位学者:丹麦神经外科医师Jens Astrup,英国神经外科医师Lindsay Symon,英国生理学家Neil Branston和丹麦神经外科医师Niels Lassen(图2)。

其中,Astrup是英国神经外科专家Symon的学生,他的实验思想和研究方向都来自Symon,Branston是Symon的下级,丹麦的脑血流研究专家Lassen估计主要参与了整理文章的结论和讨论。

这是Astrup的第一篇文章,是一篇基础动物实验文章。4个作者用了4只狒狒,每只都有不同操作,因此平均每组一只狒狒。在大脑中动脉夹闭模型上,监测了狒狒脑细胞外液的钾离子和氢离子浓度,同时观察脑感觉诱发电位、脑血流和血压。文章的原始设想是脑缺血时细胞外钾离子和酸度增高,影响脑的电活动。

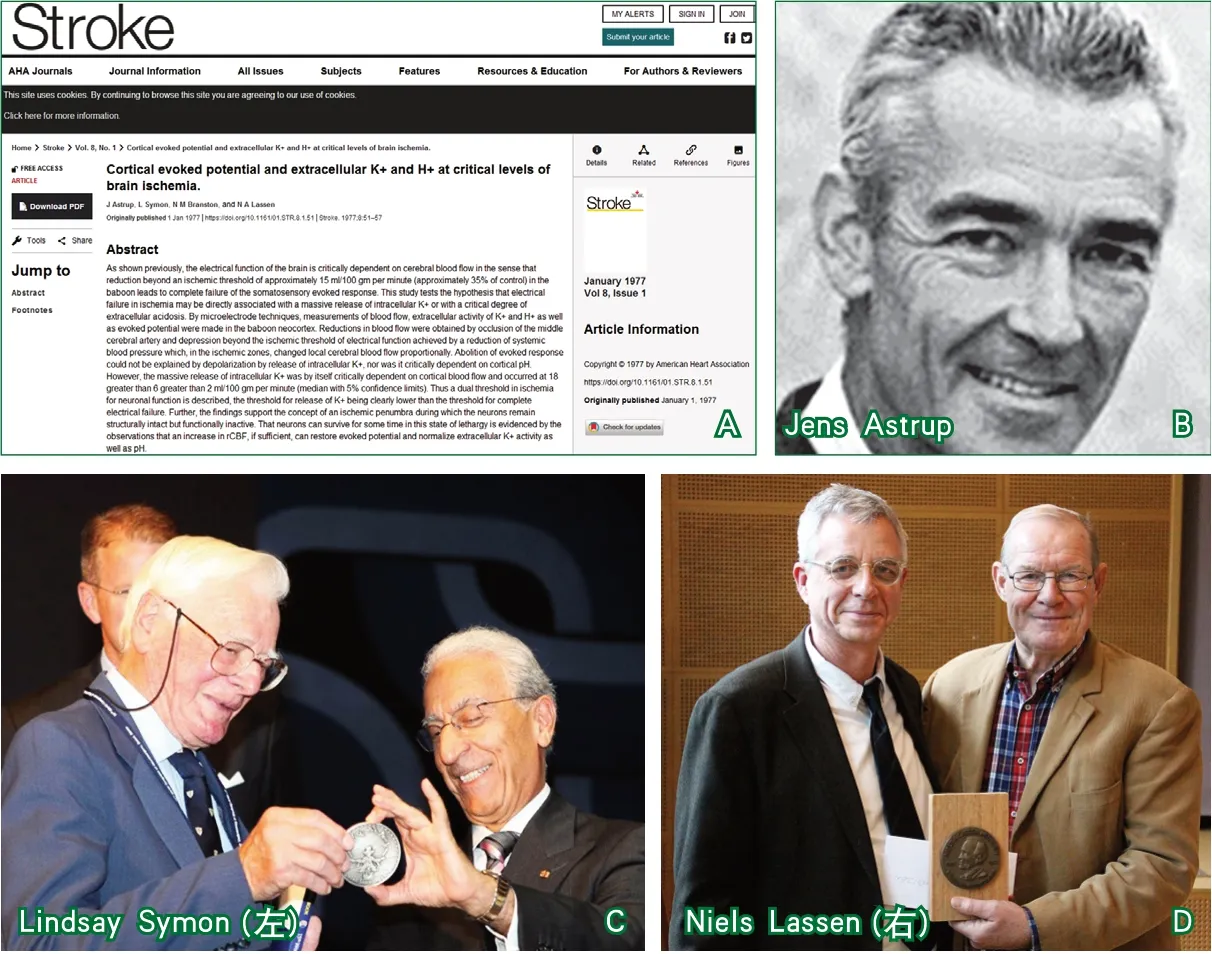

文章中描述了两只狒狒的实验结果,当脑血流下降时,感觉诱发电位下降到消失,血流再通后或升高血压后感觉诱发电位信号恢复。脑血流下降的同时钾离子略升高,但与感觉诱发电位变化不相关。氢离子也随脑血流变化,与感觉诱发电位部分相关。实验结束放血处死动物时,脑感觉诱发电位消失,钾离子浓度大幅上升,提示钾离子释放是个死后现象(图3)。

文章的结果否定了作者的原始设想,脑缺血时感觉诱发电位的改变与钾离子和氢离子无关。按照现在的标准,这篇文章最多算是个前期预试验,根本不可能被发表。文章中没有对照组、没有随机双盲、没有样本量计算、没有考虑年龄与性别、没有机理、没有治疗、没有组织学证明脑组织死亡等。但是,这篇文章却改变了卒中的历史进程。从这篇文章开始,人们开始理解卒中的病理生理,开始知道怎么诊断卒中,开始发现怎么治疗卒中,卒中的定义开始从只能预防的慢性疾病向可以治疗的急诊疾病转化。这篇4只动物的观察研究成为卒中历史上最重要的文章之一。

“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里”。(曹操《观沧海》)

其实这开天辟地改变卒中历史进程的原因却是因为这篇文章犯的另一个“错误”:结论远远大于结果。

以4只动物做实验,结合脑血流与感觉诱发电位,作者提出脑缺血半暗带的概念,他们把脑组织分为:①正常血流区-感觉诱发电位正常;②半缺血区(oligemia)-感觉诱发电位波动于正常范围;③脑缺血区-感觉诱发电位开始出现明显异常;④脑缺血区-感觉诱发电位消失(放血处死后);⑤脑缺血区-感觉诱发电位消失(钾离子增高)(图4)。

图2 最先使用“半暗带”定义的文章及其作者

图3 试验相关数据

图4 细胞释放钾离子的缺血阈值

需注意的是,当时测量电极的位置是固定的,作者只是改变了一只狒狒的脑血流(再通),升高了另一只狒狒的血压(间接增加了脑血流,估计增加了侧支循环)。没有做病理检查,没有人“看到”缺血区,结论主要源于正确的推测。

作者居然“推测”出一个新概念,借用了天文学的一个名词——半暗带,来描述部分缺血区,有点像“天方夜谭”。

日食时,太阳、月亮与地球成为一线,月亮遮着阳光,在地球上投射出一个圆形黑影叫“umbra”,黑影周围的环形半黑影/半暗带叫“penumbra”(图5)。作者认为,脑缺血后死亡的脑组织区像是“umbra”,是核心死亡区(这只是推测,试验结果没有显示一个圆形死亡区),死亡区外的环状缺血脑组织因此被命名为“半暗带”(再次提醒,实验结果没有显示环形的缺血区)。其中上述脑缺血区因为在血流再通或升高血压后脑感觉诱发电位可逆,被称为半暗带。最后,作者的结论为:脑缺血区血流下降,影响功能(正确),半缺血区血流下降,不影响功能(不完全正确)。

图5 日食的半暗带

Astrup文章中引用的第7篇参考文献也描述了“半缺血”现象,在这篇1975年的文献中,美国神经外科医师Lawrence Marshall(图6)指出半缺血可引起脑电活动和神经功能障碍。

想起小时候看的香港电影《三笑》,讲的是明代江南四大才子之一的唐伯虎遇到侍女秋香,不惜卖身追求,结果得到秋香的三笑,令人记忆犹新。其中有句唱词:“一笑二笑连三笑,唐伯虎的灵魂上九霄。”

如果可以用现在的科研标准来评价1977年Astrup的文章,错误百出中可见真金闪耀。“一错二错连三错,半暗带的概念成天条。”

历史是无法预料的。1977年Astrup的文章只用了4只狒狒却推测出半暗带这个大结论,一举改变了卒中研究的历史。其实半暗带的概念并不是完全来自Astrup的这篇文章,还有Symon前期的工作和其他研究者的贡献。

图6 Lawrence Marshall

首先,脑血流下降导致脑电活动消失是丹麦神经内科卒中专家Gudrun Boysen(图7A)和美国神经外科专家Thoralf Sundt(图7B)在1973年报道的,他们发现在做颈动脉内膜剥脱术时,压迫颈动脉可造成脑电图信号消失。其次,1974年Symon和Branston,1975年德国的卒中专家Wolf-Dieter Heiss(图7C)在狒狒和猫身上重复了脑缺血导致感觉诱发电位消失的临床发现。而且在1976年,Symon和Branston又发现恢复脑血流可以恢复脑感觉诱发电位(Astrup文章再次证明了这个概念),并延伸为治疗卒中的概念。最后,瑞典神经内科医师Bengt Hindfelt(图7D)在1976年明确地指出:“在梗死灶周围有个水肿区,在局部缺氧、氧化和微循环条件的影响下,可逆性的介于生死之间。”

需要强调的是,半暗带的理论源于上述的观察,但是Symon做出了两个贡献:一是他命名了这个“环形”脑缺血区为半暗带,命名就是创新。二是他量化了脑血流与脑感觉诱发电位信号的关系,大胆假设,“无中生有”,达到唐人王维的“江流天地外,山色有无中”这一境界。

1977年Astrup的文章,虽然按照现在的标准应该被批得体无完肤,但却一鸣惊人,改变了卒中的历史。

应该反思的是,文章真的需要做的很完美吗?像八股文一样破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股,严守古训,不能发挥?

我们真的需要一个像鸡蛋里面挑骨头的文章评审体系?文字好就是科学好?面面俱到就是信心?有机理才是贡献?当一个人或一组人超越其他人提出一个新概念时,现在的文章评审是被超越的其他评审委员来决定这个新概念是否成立。落后决定先进?保守决定创新?

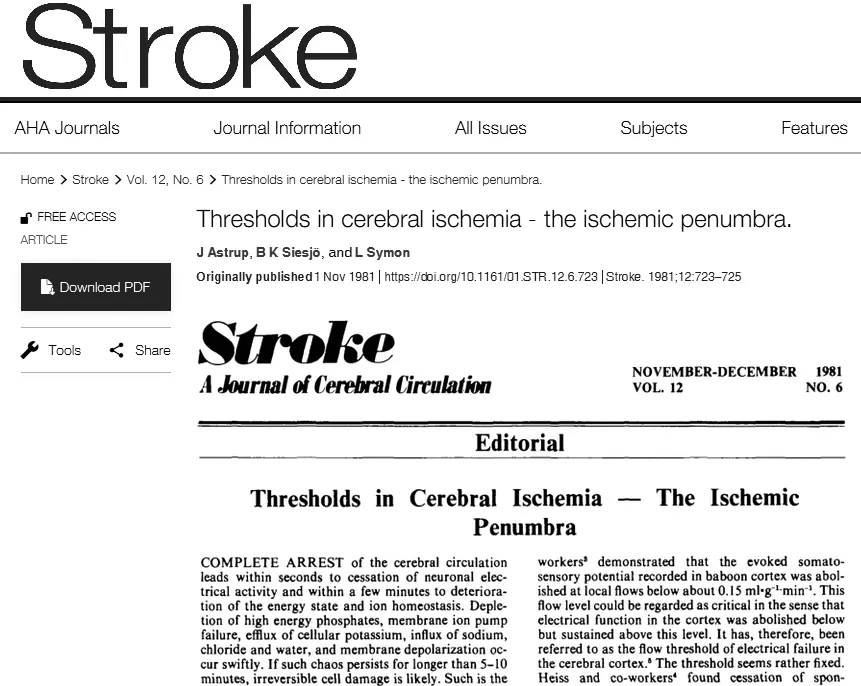

很多人大概看不懂也不相信1977年Astrup的基础动物实验文章,因此文章发表3年后仍无人引用。于是,Astrup、瑞典脑血流专家Bo K.Siesjö和Symon为了推动半暗带理论,1981年在Stroke上发表了一篇编者按,题目是:Threshold in Cerebral Ischemia-The Ischemic Penumbra(图8)。这是半暗带的第二篇文章,后人常错误地引用这个编者按为半暗带的第一篇文章。

图7 Gudrun Boysen,Thoralf Sundt,Wolf-Dieter Heiss和Bengt Hindfelt

6年后,形势开始好转,1983年,Niels Lassen在Stroke上第一次报道了6例卒中患者有类似半暗带的低灌注区。1986年,美国放射医师William Kinkel在Seminars in Neurology上报道了第一例MRI显示的慢性卒中患者蜂窝形的半暗带影像。1988年,意大利神经内科卒中专家Cesara Fieschi(图9)在Journal of Cardiovascular Pharmacology上报道了39例卒中患者的脑血流,发现尼莫地平可改善半暗带的血液供应。

从无人引用到出现了几篇来自专家级的低影响因子文章(Stroke当时影响因子约为1分),半暗带的概念渐渐得到认可,开始崭露头角,生根发芽。

图8 Bo K.Siesjo和Symon在Stroke上发表的文章:Threshold in Cerebral Ischemia-The Ischemic Penumbra

图9 Cesar Fieschi

Astrup可能对学术或者卒中研究并不感兴趣,毕业后做神经外科医师去了,一生只发表了10篇文章,而且多为合作者。大路朝天,各走半边,你欲蛟龙出海,我愿随遇而安。

半暗带概念真正进入卒中领域是在1990年以后。

如果半暗带只生存数小时,时间就是大脑,临床需要修改收治患者的程序,专门针对半暗带来更改临床流程。如果患者几个小时还收不进医院,何谈保护半暗带?于是美国神经内科卒中专家Patric Lyden(图10A)1994年在Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease上提出为治疗半暗带要超速甄别卒中患者进入临床试验。美国神经内科卒中专家,Stroke杂志主编Marc Fisher(图10B)1995年在Baillieres Clinic Neurology上正确地指出每位患者的时间窗都不同,与侧支循环、年龄和已有的代谢异常相关。另外,美国神经外科医师Roberto Heros(图10C)1999年在Clinics Neurosurgery上呼吁神经外科医师需要更多机会通过手术和介入方法来治疗脑血管病患者。

半暗带的概念改变了诊疗的方式,卒中开始成为急诊疾病。当然,世界上最成功针对半暗带改变临床结构和诊疗流程的,是中国的王陇德(图10D)教授和巢宝华教授(图10E)。他们在2013年发动了卒中预防和治疗的“国家战争”,从行政管理入手,改变了临床理念,创造了针对卒中的新医疗思想。

半暗带的学术研究也是从1990年开始的。1994年,德国神经内科卒中专家、脑血流代谢杂志主编Konstantin Hossmann(图11A)在Ann Neurology上总结了半暗带的研究进展,他指出半缺血区中有蛋白合成和基因变异,有细胞死亡,而核心梗死区随时间而扩大。1996年,英国神经内科卒中专家Jean-Claude Baron(图11B)在Ann Neurology上讨论了半暗带对卒中预后的影响,他用PET/CT显示了半暗带“不死”的患者预后更好。1998年,英国放射医师Risto Kauppinen(图11C)与美国神经科学家Richard Traystman在JCBFM上报道了使用MRI T2WI来观察大鼠半暗带的研究。1999年,美国神经内科医师Gottfried Schlaug(图11D)在Neurology上报道了用DWI和PWI来发现和定量患者半暗带的方法。

图10 Patric Lyden,Marc Fisher,Roberto Heros,王陇德和巢宝华

至此,半暗带成为卒中研究的核心,专家级人物全体出场,半暗带的机理、影像诊断和治疗得到全面突破。

从1977年到1997年,半暗带理论用了20年时间,换了一代研究者,完成临床转化。美国神经内科卒中专家Justin Zivin推动阿替普酶进入临床实践,通过开通上游血管来挽救半暗带。

2000年后,卒中的定义、病理生理、诊断和治疗因为半暗带理论都重新改写了。同时人们开始面对半暗带的生死问题,半暗带能生存多久?半暗带脑组织为什么死亡?为什么半缺血区脑组织不死亡?

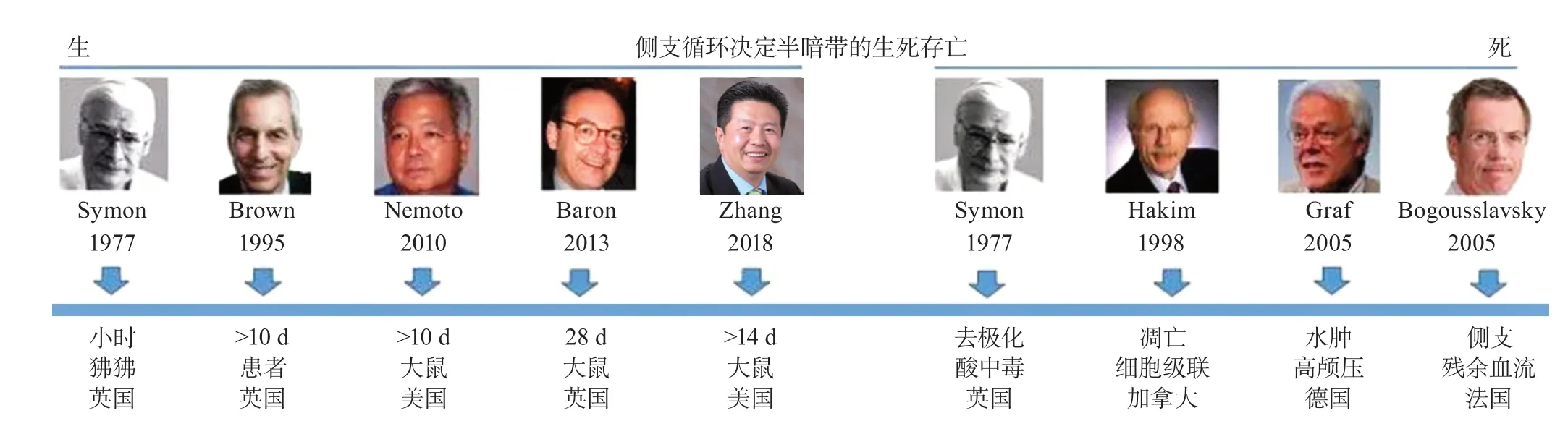

虽然Symon(图12,左一)和大多数学者认为半暗带脑组织在数小时内完全死亡,1995年英国神经内科医师Martin Brown(图12,左二)在Stroke上报道认为有患者在发病10 d后脑梗死区中仍然有神经元生存。2001年,英国神经内科医师Baron(图12,左四)在Cerebrovascular Disease上报道在“半缺血区”有神经元死亡。

2010年,美国神经科学家Edwin Nemoto(图12,左三)在Translational Stroke Research上报道大鼠卒中后21 d仍然存在半暗带。2013年Baron在Neurobiology of Disease上也报道了大鼠半暗带区脑细胞在卒中后28 d才完全死亡。2018年我的实验室也在Translational Stroke Research上报道大鼠卒中3~7 d后开通上游血管仍然可以减少脑组织死亡。

可以说,半暗带生死的核心不是时间,而是血流的条件。生与死是相对的也是相关的。

1977年Astrup的文章显示死亡区释放钾离子,同时脑组织酸化(氢离子增加)。钾离子可能造成半暗带区细胞去极化,增加电活动,增加代谢,同时因为脑血流不足,能量产生不足,加重组织酸化,进一步加重代谢紊乱,导致半暗带脑组织死亡。

此外,加拿大神经内科医师Antoine Hakim(图12,右三)1998年在Neurology上提出半暗带细胞可能死于“凋亡(apoptosis)”。因此,各种细胞死亡的通道和机理随后都被引入卒中研究,然后扩大到炎症、氧化反应、基因及其他脑细胞等。

但是验证这些机理的临床试验都失败了。

图11 Konstantin Hossmann,Jean-Claude Baron,Risto Kauppinen和Gottfried Schlaug

图12 半暗带机理研究的历史进程

2005年,德国神经科学家Rudolf Graf(图12,右二)在Journal of Neuroscience上发文提到卒中后脑肿胀和高颅压可以造成半暗带脑组织死亡。随后,在2008年有人报道去骨瓣减压术可保护半暗带。2005年,法国神经内科医师,Cerebrovascular Disease的创刊主编Julien Bogousslavky(图12,右一)在Cerebrovascular Disease上强调了侧支循环和残余血流对半暗带的重要性。

半暗带研究又回到原点——脑血流。2000年后,半暗带的概念又回到了1977年Astrup文章的核心思想:脑血流的概念。后来有多篇文章支持维护脑侧支循环和残余血流对半暗带的保护作用。有人使用升高血压促进侧支循环来保护半暗带,有人使用人造血红蛋白增加血氧含量,有人应用高压氧或高浓度高流量氧来增加血氧浓度。这些研究的目标都是保护血流重新开通前的半暗带,但结果不统一,并无定论。

阿替普酶的出现和取栓的成功随后转移了人们的注意力,卒中绿色通道的发展也更强调血流再通,人们更关注开通血管,而不是尽力维持和增加侧支循环和残存血流、增加血氧含量,保护溶栓和取栓之前的半暗带。

早期开通堵塞的血管固然重要,积极保护血管开通前的半暗带是否也重要?

半暗带出现,像是天象异常,导致人心慌乱,顾此失彼,有如宋人姚勉的《日食罪言》所述:“儿童忽走报,日壁无全规。仓忙出仰视,如月初蛾眉。”

天象可乱,学者们的思想不能乱。

因为1977年Astrup的半暗带概念来自脑血流,但是在过去测量脑血流并不容易,于是出现了各种定义半暗带的版本,仁者见仁,智者见智。

1993年,美国卒中专家Pak Chan(图13,左二)在Brain Research上提出只要能被药物保护的就是半暗带,像是“药理半暗带”的概念。2000年,美国神经内科卒中专家Frank Sharp(图13,左三)在JCBFM上提出“分子半暗带(moleculer penumbra)”的学说。2006年,美国神经内科医师Ramon Gonzalez(图13,左四)在AJNR上提出“生理半暗带(physiology penumbra)”,但是并没有详细地解释。同年西班牙神经内科医师Jose Castillo(图13,中)在Cerebrovascular Disease上提出“多种半暗带(multiple penumbra)”,后来又扩展到了代谢、生化、诊断和治疗半暗带等多种概念。

2008年,美国卒中专家Eng Lo(图13,右四)在Nature Medicine上提出“新半暗带(new penumbra)”,强调半暗带由死入生的转变,如凤凰浴火重生,像是“阴阳半暗带”。

2009年,美国神经内科医师Paul Vespa(图13,右三)在Stroke上提出“代谢半暗带(metabolic penumbra)”,强调代谢因素比缺血更重要。

2013年,加拿大神经内科医师Michael Hill(图13,右一)在Can J Neurol Sci上提出用CTA和TCD建立“组织半暗带/组织窗(tissue window)”。同年,法国神经内科医师Denis Vivien(图13,右二)在Stroke上提出“炎症半暗带(inflammation penumbra)”的理念。

图13 半暗带定义的演变

这些理论的核心是缺血不能完全代表半暗带,其他因素也重要,甚至更重要。另外“时间窗(time-window)”和“时间就是大脑(time is brain)”的概念也受到了挑战。

如唐人卢仝的《月蚀诗》所言“望日蚀月月光灭,朔月掩日日光缺”。各种理论、思想不同,此起彼伏,风起云涌。

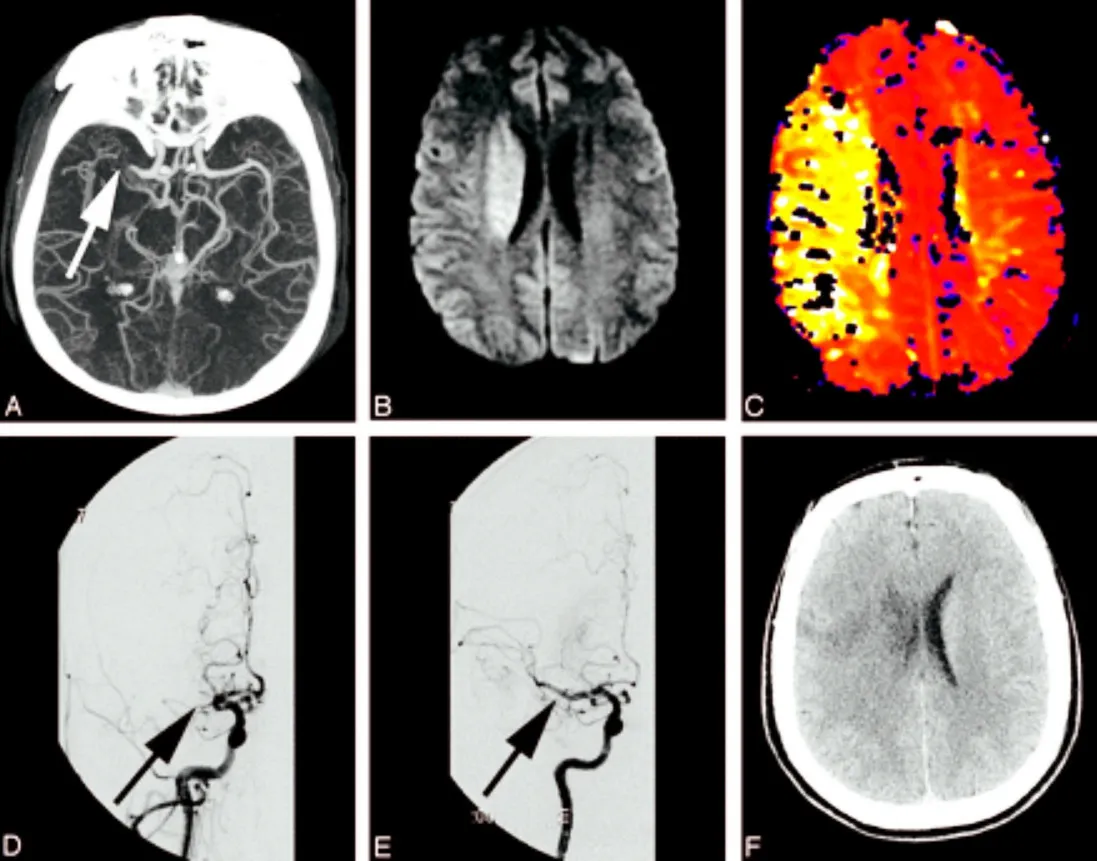

2018年,美国放射医师William Yuh在Neuroimaging Clinics of North America上发文再次探讨了Astrup的半暗带理念。Yuh的观点是患者预后主要取决于局部脑血流而不是时间窗。他发现局部脑血流(regional cerebral blood flow,rCBF)在35%以下的患者血管再通后更易造成脑出血,rCBF介于35%~55%的血管再通患者出现脑梗死,而rCBF在55%以上的患者再通后则好转(图14)。同年美国放射医师Achala Vagal在Stroke上发文提出“侧支循环钟(collateral clock)”的概念,再次强调脑血流的重要性。

时间窗就是血流窗,有血流才有窗,脑血流仍然是半暗带的最佳定义。“时间窗”强调时间,而“侧支循环钟”则强调要争分夺秒地维护侧支循环。更直接和精确,可一针见血,直捣黄龙。

至此,理论上治疗卒中的战略应该分为血管开通前、开通和开通后的脑保护:

一是开通上游脑血管前,要维持甚至增加残存脑血流和侧支循环,保住“半开的窗户”,增加血氧,留住脑组织的生命,数小时、数天、数月甚至数年。

二是要尽快开通疏导上游脑血管,赶时间“打开窗户”,重新恢复血流,恢复脑细胞的功能(图15)。同时预防脑出血肿胀,预防脑梗死扩大。

三是开通后继续维持脑循环,促进神经功能恢复,促进神经血管再生。

虽然理论上如果能维持局部脑血流,开通上游脑血管的时间(时间窗)长短不限。但是“夜长梦多”,其他影响血流的原因很多,随时会有意外发生而中断血流,所以早开通血管是上策。

血流重建,则甘露再降,大地滋润,万物回春。

如果可以“纸上谈病”,保护半暗带的手段应该从救护车上开始,患者维持偏高的血压,静脉输入血红蛋白,同时吸高浓度高流量的氧,全力保护残存血流和侧支循环,增加脑组织的氧含量,等待上游血管尽快再通。

这纯属“纸上谈病”,当然“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行(宋人陆游《冬夜读书示子聿》)”。

半暗带从时间窗到生理窗到组织窗,是一个循环,从集体化到个体化诊疗,然后又回到新的集体化标准。没有时间窗-集体化,我们就不可能把半暗带的理论推入临床,就不会有绿色通道,就不会有今天的卒中治疗。但是很多患者的半暗带并未在几小时内死去,不应该放弃这些患者——个体化。

历史是螺旋上升前进的,每一个概念都有时代的烙印。

在半暗带的临床研究上,影像和治疗持续进展,证明了半暗带的存在。但是焦点集中在血管开通和开通之后。开通前半暗带的保护,是否也值得考虑?晚通后为什么有些患者能够恢复脑血流甚至恢复神经功能?

图14 William Yuh论文内容

在半暗带的基础研究上,我们仍然需要解决为什么半暗带脑组织会快速或慢速死亡,半缺血区脑组织为什么不死亡?是否应该像2012年Hossmann在JCBFM上呼吁的放弃使用短暂性脑缺血动物模型?临床上已经证明6~24 h内血管再通,脑梗死可逆,患者症状好转,再去研究大鼠脑血管闭塞后2 h早通,是否还有临床意义?

图15 生理半暗带

图16 刘旭光与Symon和Branston在Stroke报道的新卒中模型——狒狒的大脑前动脉缺血模型

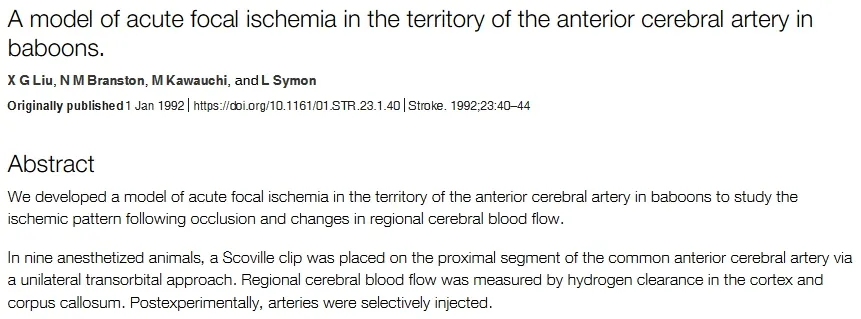

最后想提一下,Astrup回丹麦做神经外科医师之后,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科的刘旭光医师去了Symon实验室,与Symon和Branston一起工作,并在1992年与Symon和Branston一起在Stroke上报道了一个新的卒中模型,狒狒的大脑前动脉缺血模型(图16)。该研究使用了9只狒狒,用Scoville动脉夹夹闭大脑前动脉,同时测量脑血流。术后狒狒出现双侧大脑前动脉支配区和胼胝体缺血。刘旭光医师描述了“大脑前与大脑中动脉交界区是半暗带”。

2000年刘旭光来美国开会,并来我家做客,我们在密西西比州首府杰克逊(Jackson)一起参加酒会。刘旭光是一个乐观可亲又才华横溢的人,可惜因白血病英年早逝。在此借宋代秦观的《江城子》悼念刘旭光:

“西城杨柳弄春柔,动离忧,泪难收。犹记多情,曾为系归舟”。

北京天坛医院神经内科的卒中研究新星王伊龙教授(图17)形象地评论道“临床上,开通血管有效与否,医师面对3种情形:一是雪上加霜,此类型患者往往血管闭塞快、乏代偿、梗死大,基本上开通血管等于出血或再灌注损伤。二是雪中送炭,此类患者闭塞快、有代偿、梗死小,半暗带大,开通必须及时,生死一线间。三是锦上添花,此类患者往往狭窄后闭塞、有代偿、梗死小、半暗带大,开通时间窗长。”

开通血管对医师和患者都是考验。

“不是雪中须送炭,聊装风景要诗来(宋范成大《大雪送炭与芥隐》)”。

图17 王伊龙教授

王教授指出组织半暗带的生死除了与开通时机有关,在临床上还与下列因素有关,应该有一站式快捷的评估。

王教授列举了6个重点需要关注的因素,包括血管闭塞的部位和速度;上游血管管壁的易损状态;侧支代偿;组织的缺血血氧耐受;静脉回流;全身情况(有无高热、高血糖、高血压、呼吸道阻塞、脑小血管病等)。

苏州大学第一附属医院卒中中心主任方琪教授(图18)认为准确评估和筛选可获益的患者是前提,挽救“足够体积”的脑组织是目标,“足够体积”的脑组织就是我们现在定义的“缺血半暗带”。

方教授认为,“时间窗”具有其特定的历史背景,源于当时较为低端的影像学评估手段,盲目地争分夺秒,优点是快速开通血管使部分患者获益,缺点是“一刀切”,如果没有可以挽救的缺血半暗带,血管开通不仅无益还增加脑出血和脑水肿的风险。

影像学的进展对半暗带的评价更精确了,时间窗不明确或者超过时间窗,如果有可挽救的“缺血半暗带-组织窗”,血管开通仍然可使患者获益,包括醒后卒中的患者。

图18 方琪教授

方教授说,挽救“足够体积”的半暗带怎么去定义?“足够体积”有没有一个量化的指标?它的阈值是多少?目前尚没有一把足够好用的影像学“尺子”能够精准地勾画出缺血半暗带的范围,能确定缺血半暗带与梗死核心的开通获益比例,另外缺血半暗带脑组织梗死速度与梗死血管的分布、侧支的存在、上游血管的狭窄程度、血管壁的易损情况有关,都是我们面临的挑战。

追寻梦想,我们永远在路上。

从时间窗(图19)开始,我们欣赏了各种“窗”,如十里画廊,我们在前进的路上。

图19 挽救半暗带的时间窗

送给研究半暗带的学者们一首毛泽东1935年写的《念奴娇·昆仑》:

“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻。夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖。千秋功罪,谁人曾与评说?

而今我谓昆仑:不要这高,不要这多雪。安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遗欧,一截赠美,一截还东国。太平世界,环球同此凉热。”