从《草原上的人们》到《祖国啊,母亲!》

杨庆华

在新中国电影史上,蒙古族题材的影片不胜枚举:《内蒙人民的胜利》《草原上的人们》《草原晨曲》《鄂尔多斯风暴》《草原英雄小姐妹》《沙漠的春天》《祖国啊,母亲!》《猎场扎撒》《黑骏马》……其中,1953年的《草原上的人们》、1959年的《草原晨曲》、1975年的《沙漠的春天》、和1977年的《祖国啊,母亲!》均出自作家玛拉沁夫之手。

十五的月亮升上了天空哟

为什么旁边没有云彩

我等待着美丽的姑娘哟

你为什么还不到来呦嗬

这是影片《草原上的人们》中的插曲《敖包相会》(填词:玛拉沁夫、海默;谱曲:通福)。1952年,玛拉沁夫的处女作《科尔沁草原的人们》在《人民文学》杂志1月号上发表。玛拉沁夫回忆说:“当时科尔沁草原发生了一件惊天动地的事。有一个年轻的女牧民,在家里坐月子。一个陌生人过来要水喝。女牧民非常善良,就去给他端水。陌生人喝水的时候,正好刮来一阵风,陌生人的衣角被吹开,露出一把手枪。女牧民警惕性很高,觉得这个陌生人不是好人。于是想办法稳住这个陌生人。这个陌生人是个逃犯,刚从监狱里逃出来。最后女牧民赤手空拳和逃犯搏斗,抓住了坏人。”这个传奇故事打动了玛拉沁夫,于是写成了短篇小说《科尔沁草原的人们》。小说引起很大反响。东北电影制片厂想把小说搬上银幕。玛拉沁夫和编剧海默、达木林三个人共同将小说改编成电影文学剧本《草原上的人们》。1953年,电影《草原上的人们》上映(导演:徐韬;副导演:朱文顺)。电影中的插曲《敖包相会》传唱至今。6年后,玛拉沁夫再次“触电”。这就是电影《草原晨曲》:

我们像双翼的神马

飞驰在草原上

啊,这里从此不荒凉钢城闪光芒

再见吧金色的草原

再见吧幸福的家乡

啊,我们将成钢铁工人,把青春献给包钢

这是电影《草原晨曲》里的同名主题曲(作词:玛拉沁夫;作曲:通福)。1959年,包钢投产。玛拉沁夫以包钢建设为题材,创作出电影文学剧本《草原晨曲》。《草原晨曲》是建国十周年献礼片,玛拉沁夫为创作剧本,深入到包钢建设第一线。书房外面机械喧腾,汽笛长鸣。玛拉沁夫被这沸腾的生活所感染,说这是时代的声音:“在时代的交响曲中,我作为安眠曲睡去,而第二天早上作为晨曲唤醒我。”玛拉沁夫作词的电影《草原晨曲》同名主题曲传唱六十年,成为包头钢铁集团的企业之歌。

电影《草原上的人们》海报

电影《草原晨曲》由长春电影制片厂(以下简称“长影厂”)拍摄,是玛拉沁夫和导演朱文顺继《草原上的人们》之后的第二次合作。1975年,玛拉沁夫和朱文顺第三次合作,将电影文学剧本《绿色的沙漠》搬上银幕,更名为《沙漠的春天》。玛拉沁夫对笔者讲述了那段创作经历:“‘文革’后期,我出来工作。我觉得还是要干写作的老本行。1973年,我到鄂尔多斯的乌审召公社深入生活。这个公社在大跃进时期治理沙漠,出了一个劳模宝日勒岱。我写了一个剧本,讲1958年在党的领导下,乌审召的人们治理沙漠的故事。最初将剧本定名为《绿色的沙漠》。”

玛拉沁夫的剧本后来修改了三年,最终定名为《沙漠的春天》。

电影《沙漠的春天》在长影厂拍内景戏时,玛拉沁夫住在长影厂里的“小白楼”,一边修改《沙漠的春天》,一边创作新剧本《祖国啊,母亲!》。《祖国啊,母亲!》反映抗战胜利后,中国共产党从延安派巴特尔来到内蒙古白音郭勒草原开展工作,发动群众成立“牧民会”,还争取了洪戈尔领导的一支自发的武装组织的合作。剧本反映的那段历史,玛拉沁夫有着亲身经历。他15 岁参加八路军,参加部队不久,转到内蒙古骑兵十一支队,担任女政委乌兰的通讯员。剧本中的洪戈尔,就是以乌兰政委为原型塑造的。《祖国啊,母亲!》剧本完成后,玛拉沁夫将剧本给了上海电影制片厂(以下简称“上影厂”)的徐桑楚。徐桑楚是“文革”前上海海燕电影制片厂的副厂长。1975年,徐桑楚从干校回到上影厂,被安排到文学部当编辑,负责到外地组稿。徐桑楚到内蒙古组稿时,向玛拉沁夫提出为上影厂写一个剧本。一年后,玛拉沁夫创作完成《祖国啊,母亲!》。上影厂接到剧本后非常重视,决定由刚恢复工作不久的汤晓丹执导,要求必须赶在1977年5月1日内蒙古自治区成立三十周年之前完成。1976年5月20日,导演汤晓丹从上海出发,坐火车到北京后转呼和浩特,为影片选外景。出外景途中,汤晓丹在日记里抒发情感:“车子飞驰在草原上。窗外,蓝天白云,朵朵云彩的影子伴随着我们的车身移动,简直像生活在童话世界中。没有芳景,只有飘逸轻松。……”

《绿色的沙漠》

电影《沙漠的春天》海报

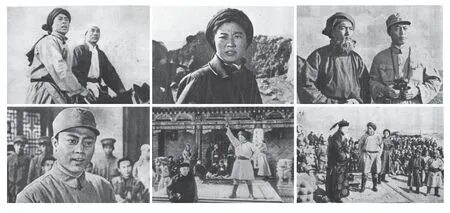

电影《祖国啊,母亲!》剧照

在接受笔者采访时,玛拉沁夫披露了当年修改剧本的点滴情况:“我1976年3月到上海,在那里待了将近一年,任务就是修改剧本。边拍摄,边修改。那时写东西很谨慎。但这个本子是写民族团结的,符合民族政策。而且剧本经内蒙古自治区领导审阅过,因此没有遇到太大阻力。”

1976年5月,《祖国啊,母亲!》摄制组在呼和浩特新城宾馆挑选演员。当地各专业团体的男女演员都来试戏。笔者在查阅汤晓丹的拍摄日记时,发现了一个有趣的细节:

摄制组从上海出发去昆明抢拍外景,我的行李由小儿子沐海帮着提到楼下车上。坐在车窗边的玛拉沁夫看见了,眼前一亮,欣喜地说:“你到处找男主角,原来最好的男主角就在你家里,为什么不用?”

让玛拉沁夫眼前一亮的就是日后成为著名指挥家的汤沐海。汤沐海当时无心演电影,醉心于音乐。

《祖国啊,母亲!》的主要外景地是内蒙古的锡林格勒盟。1976年9月9日,摄制组正在外景地拍摄欢腾赛马一场戏。突然,广播里传出沉重的哀乐。听到毛主席逝世的噩耗,赛场上骑士嚎啕大哭。电影拍不下去了。两天后,摄制组重新开工。因为再不拍,草原全变黄,一年后才能转青,《祖国啊,母亲!》就完不成了,礼也献不成了。一个月后,1976年10月19日,上海派人赶到外景地,传达“四人帮”被粉碎的消息。汤晓丹在当天的日记中写道:“大家高兴极了,长时间鼓掌。我大声说:‘前几年,我是怒在心里,不敢形于色。‘四人帮’把我不当人看,太残暴了……’我哭了,哭得很伤心……。晚上庆祝大会,蒙古族演员唱歌跳舞庆胜利,一直闹到深夜,真叫狂欢之夜。”

1977年4月18日,《祖 国啊,母亲!》完成制作,送文化部审查。4月20日,上影厂接到文化部审查意见:这是一部好影片,它的主题思想好,歌颂伟大领袖毛主席和中国共产党的领导。突出了武装斗争和反对民族分裂。歌颂民族团结和祖国统一,有现实教育意义……5月1日,《祖国啊,母亲!》作为内蒙古自治区成立三十周年献礼片,在全国上映。导演汤晓丹在一篇日记中记录了《祖国啊,母亲!》上映时的盛况:

下午,乘大卡车到了黑龙江中游右岸的爱辉城一家电影院门口。只看见观众拥塞在那里,我走近一看,是在放映我导演的《祖国啊,母亲!》,太巧了,太好了。我决心买票进去,与观众同接受影片的感染。票子卖完了,等退票的人排成长队。我只能混在观众中听他们三言两语议论,简单地说,都是认为影片真实好看…… (摘自汤晓丹1977年8月30日日记)

玛拉沁夫

《祖国啊,母亲!》是玛拉沁夫的最后一部被搬上银幕的电影剧作。这部影片首轮观众达到8000 万人次。它也成为新中国电影史上民族题材影片的分水岭。1980年代,以影片《黑骏马》为代表,民族题材影片向个性化、多样化方向转型,进入了一个新的“黄金时代。”