基于四川藏区环境条件下的新型生态可移动住房设计

游欣畅, 陈雨芊

(西南交通大学,四川成都 610081)

当下提倡绿色建筑,在藏区高原地区更加提倡对生态环境的保护,在建筑的三要素坚固美观实用的三要素之外,又加入了可持续的要素满足当代的能源发展。所谓绿色建筑,即在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节地、节能、节水、节材) ,保护环境,减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

以四川藏区为例进行深入探讨研究,就四川境内的藏区而言,原始的传统帐篷带来的一系弊端也在显现。冬季定居点分布广,平面距离较大,联系极为不方便。利用场地原有的丰富能源,解决藏区牧民现有帐篷存在问题,如采光差、卫生差、人畜混居、水资源的缺乏、夜晚保温效果差、缺乏电力系统等,同时给予了它们永久性居住+保护传统的意义。

1 背景条件与传统建筑和当代发展的转换

以四川若尔盖地区(海拔3 000 m以上)作为大范围的场地进行设计。

1.1 地形条件与气候分析

藏区多为高海拔地区,具有的显著特点是以山地、高原、横断山系险峻、地质条件相对不稳定,,因部分藏区居民依旧以放牧为生,这也不得已的造成了适宜季节牧场中搭帐篷居住,冬季进入统一冬居点集中居住的形式。气候因素方面,空气稀薄,一年四季寒冷的时期持续时间较长,帐篷的取暖条件受到制约,油毡并不能如暖气有较强的防寒作用。如何实现藏区牧民的供暖保护也成为一个设计重点。

1.2 藏区居民的生活形式

藏区居民逐水草而居,草原牧场地广人稀,牧民以家庭为基本单位进行生活,畜群为他们维持生计的对象。游牧民族根据历史传承和生活习惯的延续,逐步形成自己的倾注了思想感情的生活体系,也逐渐找到了适应他们的生活形式——搭帐篷而居。

1.3 传统和现代的共融与转换

现代的形式内部包含传统的理念,融合民族文化作为外部囊括要素,将现代的技术作为介质穿插在传统要素之间,把问题的根源性通过技术解决,可以通过各种方式实现传统帐篷的现代化体现,这个新设计的建筑物就可以作为传统和现代的共同体在特定的环境下存在。

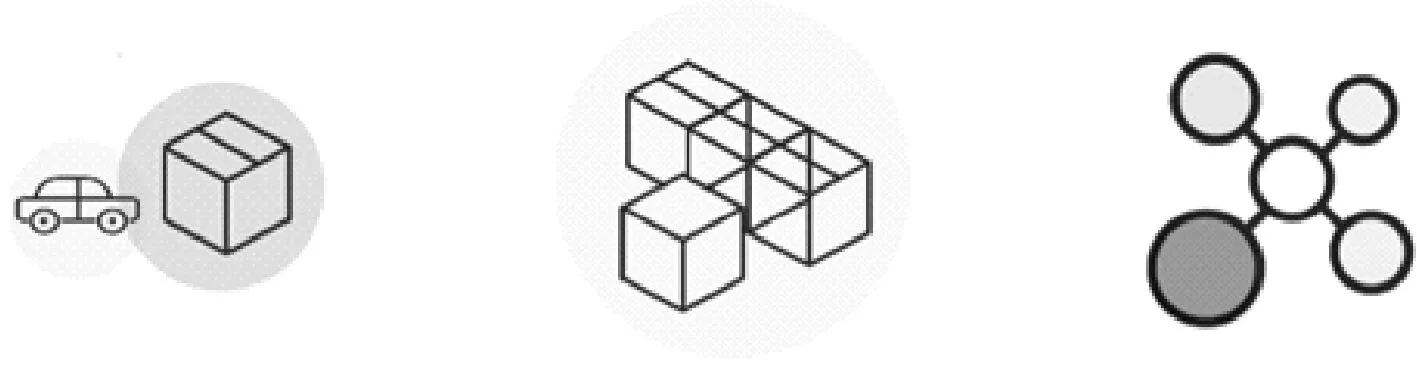

2 集装箱建筑的广泛发展和运用

集装箱也被称为货箱或者货柜,是一种按照规格标准化生产的箱体货运设备,可以反复使用,并且具有一定的强度、刚度和整体性,便于机械装载。现代化集装箱结合绿色建筑设计形成一个新型的“集装箱+”建筑。“集装箱”+属于模块化建筑,可以根据需求进行搭接和装卸。复杂的空间变化也需要不同的解决方式,集装箱建筑的叠加、组合、连接可以满足现有的空间建筑艺术。“集装箱+”建筑应用效果见图1。

图1 “集装箱+”建筑应用效果

3 设计建造解读

3.1 概念的引入

牧民原有生活方式,是通过马作为交通工具,迁徙到下一驻扎地,在每一次转换驻扎地的时候需要收折帐篷,再带着大包裹进行一段行程,栖息空间此时是便携的、易于收拾、占比空间小的,缺点在于负重过大。

引入汽车和集装箱的结合体,汽车是提供动力,集装箱是提供居住的空间。集装箱可以形成模数化组装,将不同的集装箱赋予不同的功能空间利用器具进行连接(图2)。集装箱的功能组合代替了原有的帐篷功能,优化了帐篷的不良的地方为集装箱建筑提供价值和形态力量和传统的意义。

图2 形体的组合来源

3.2 形体生成和功能分布

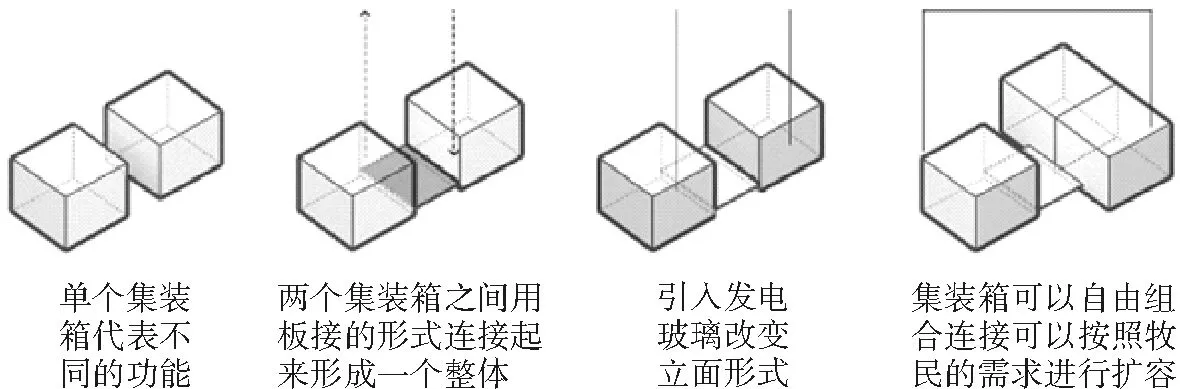

集装箱形体生成和功能分布见图3。

(1)单个集装箱代表不同的功能是一个单独的功能体。

(2)两个集装箱用板连接形成一个整体成为集装箱+,共同体现模块化建造。这些集装箱是统一定制生产,功能和构造有统一标准,卧室配备不同的模式。

(3)利用发电玻璃改变立面形式。

(4)集装箱可以自由组合连接可以按照牧民的需求进行扩容满足不同的生活需要。

(5)利用适当的技术和材料改变原有集装箱。

(6)多个盒子组合起来就成为一个群体。

图3 形体生成

数据化时代各种科技已经遍布世界角落,本方案旨在通过传统概念和现代科技的结合,以常见的集装箱为载体,以四川藏区牧民的帐篷为原型,在高原上的迁移过程中实现轻便化、可移动化、科技化、绿色化,藏区牧民放牧时提供一个利用自然能源、可以防风防雨、轻便且直接移动的封闭空间。

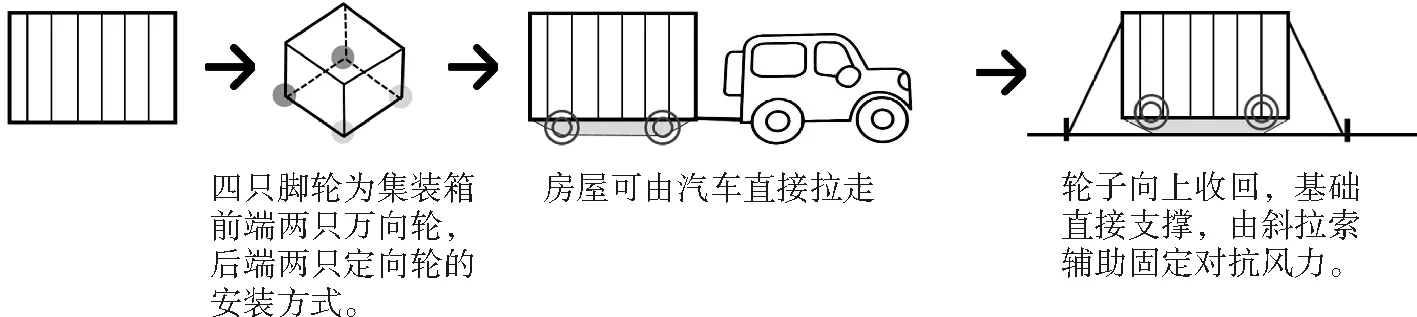

3.3 对于运输和功能空间的设计

3.3.1 多功能轮子

四只脚轮为集装箱前端两只万向轮,后端两只定向轮的安装方式。牧民结束本周期的居住后,需要寻找下一个定居点时,将集装箱收起来,房屋可由汽车直接拖走,在到达目的地后,轮子向上收回,基础直接支撑,由斜拉索辅助固定对抗风力,完成建造(图4)。这些轮子都是工厂同统一生产,有槽口可以直接装配在集装箱的下部,实现快速组装和更换。

图4 建筑物的运输

3.3.2 室内三类可变空间

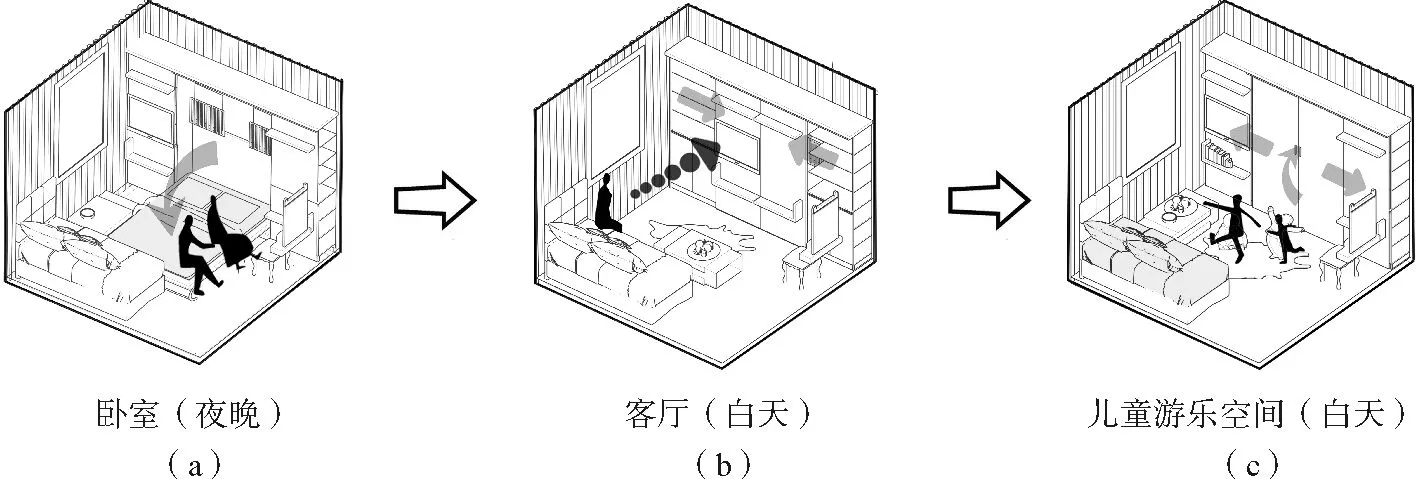

室内使用的空间变化见图5。

(1)卧室(夜晚),床放下,茶几移至一侧,形成卧室空间。

(2)客厅(白天),床收上后,茶几通过滑轮移动至房间中部,壁挂电视位于中央,方便沙发上观看的牧民视线聚焦,形成客厅空间。

(3)儿童游乐空间(白天),沙发作为可变空间的一部分,也可作为儿童床使用。这些家具的构造也都是统一定制化生产,在集装箱内部可以直接装卸,节省时间。

图5 室内可变空间

3.4 建造材料和技术的运用

3.4.1 墙体结构材料分析

卧室采用彩钢板作为外部装饰材料,彩钢板漆成不同的颜色,中间夹层是保温阻燃材料EPS板(可发性聚苯乙烯板),是由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材(图6)。内部是装饰材料将保温层间隔保护。

图6 墙体保温材料构造示意

浴室的外部依旧采用彩钢板,中间夹层是EPS保温板,内部装饰材料和防水涂料,防水材料可以采用喷涂聚氨醋硬泡体防水保温材料,在基层上多次喷涂该产品一定厚度可达到防水保温一体化的效果。

3.4.2 地暖构造

以超轻泡沫混凝土为基层能有效减轻自重,聚氯乙烯(PVC)涂层布以玻纤布、玻棉布、化纤布为基布,再加上特殊涂层,超轻的地暖系统为藏区牧民持续供暖。

3.5 生态优化和绿色建筑技术的利用

如何设计生活垃圾的处理、建筑内部中水循环、太阳能发电板以及生态旱厕则,是这个建筑在将生态效益最大化的过程中四个最主要的问题。

在整个建筑的自我维护和生态循环当中,最难以解决的一环就是生活垃圾以及粪尿的收集,以及如何在十几公里的迁徙过程中将这些废料进行有机消解或是二次再利用。

3.5.1 生态旱厕的引入

对于随时需要更换驻地的牧民而言,提出了如下几种措施:首先在生态旱厕的选择上,粪尿分集式生态旱厕(或组合式生态卫生旱厕)更适合川藏地区居民习惯与移动式装配住宅的特性。具有可大批量生产、资源可循环利用等优点,使得厕所的安装能够和建筑的工业化大量生产和统一装配同时进行。

在安装上,生旱厕便箱直接安放在建筑厕所模块内部,粪便收集箱及取出装置放于便箱正下方,方便取出及收集粪便,粉料喷洒系统及信息化装置固定在厕墙上,排气排尿装置通过装配式建筑墙体打洞引出至室外。

3.5.2 太阳能设施

太阳能电池板是整个装配式建筑发电及进行自我维护的基础,因此,具有两种不同类型的太阳能电池选择:

(1)碲化镉薄膜太阳能电池(发电玻璃)是一个较好的满足了当地条件与牧民需求的选择。

(2)晶体硅太阳能电池板(图7)。出于屋顶遮阳的考虑,在屋面选择了较为传统晶体硅太阳能电池板,作为可再生低污染的清洁来源。它能更高效的转化电能,使得四川藏区日照丰富的特点能够较好的在建筑上得到体现,根据纬度计算,电池板最佳倾斜角度设置应为32 °。

图7 晶体硅太阳能电池板原理

3.5.3 中水循环系统

另一个重要的生态循环系统则是建筑内部的中水处理设备,中水循环的存在使得牧民家庭在漫长的迁移中如果遇到雨季减少,干旱缺水的情况,能够维持一个较好也更节约水资源的生活标准。而建筑内部中,整个系统的组成部分具有储水器、净水箱、水箱、洗手、马桶等。厨房和卫生间分离,两者参与水循环的核心转换器是水箱和净水器。通过室外压水井,按照牧民逐水而居的特性,在河流边取水入水箱,加雨水收集作为水循环的源头。

4 从多方位角度评价设计,“新型帐篷”对于当代大环境条件下的影响和实用价值

这个设计为当代牧民结合现代科技进行传统的生活提供可能性,在建筑造价预算方面还值得深入探讨。但是传统与未来科技的结合还值得更深入的研究,传统和现代的功能融合,在空间合成上有良好的作用。

当下的集成化生产设计已经成为流行要素,在藏区条件下为藏区人民提供居住便利,有家的感觉,有温暖的包围是最真切的,集装箱是载体,太阳能技术、生态技术是介质,这个新型集装箱成为藏区的一个力量的切入点。模块化的功能可以不断延续提供更多的空间构成,集成化可以加快生产效率,每一项组件的生产可以快速的装配实施。

不仅仅是在草原上为牧民提供居住条件,这个帐篷还可以延续到当代城市中,批量生产,为当代经济有限的民众提供住房可能,易于移动和装载,在当下的大环境结合互联网技术可以有效地实现“帐篷”集群,最后的“帐篷群岛”为当代进步提供可能性。