令人耳目一新的《〈红楼梦〉新谈》

王锦厚

(四川大学 出版社,四川 成都 610000)

吴宓1917年8月18日赴美留学,先入弗吉亚州立大学英文系学习文学,1918年秋转入哈佛大学文学院比较文学系,师从著名新人文主义者白璧德,成为学校注目人物。1919年3月2日应哈佛大学中国学生会之请,作了一次关于《石头记》的演讲,使听者耳目一新,思索不尽……很受导师白璧德的称赞。

留学德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、巴黎高等政治学校的陈寅恪来到美国哈佛大学,去听了吴宓的关于《石头记》的演讲之后,便以诗一首见赠:

《〈红楼梦〉新谈》题词

陈寅恪

等是阎浮梦里身,梦中谈梦倍酸辛。

青天碧海能留命,赤县黄车更有人。

世外文章归自媚,灯前啼笑已成尘。

春宵絮语知何意,付与劳生一怆神。

吴宓得赠诗后,喜悦之情溢于言表,不仅将诗恭录在自己3月26日的日记里,且在日记中写道:

陈君学问渊博,识力精到。远非侪辈所能及。而又性气和爽,志行高洁,深为倾倒。新得此友,殊自得也。

从此,两人经常讨论国事,切磋学问,甚至商谈婚姻……这位畏友,令吴宓倾倒终身。

陈、吴都是爱国者,十分关心祖国的命运和前途,当年就积极参与当地留学生的爱国组织国防会的活动:力主创办印书局,发行刊物,“以为吾辈事业之基础,言论之机关”。吴宓不完整的日记中也多有这样一些记载:

二十二日夕……晤明思及陈俊、朱丙炎、朱世昀兄弟,吴曾愈等诸友,及国防会长张贻志君。……又会商国防会印书局事一次。众决必办报,月出一期。定六月下旬,在Cambndge聚议,细定办报之策划、体例、宗旨。

六月十六日

是日午,赴新池。Fresh Pond之畔树荫中坐,会议国防会办报事。先由梅君读所拟大纲十九条,陈义高远,措词正大。惟薛君志伊。则主张办狭义之《国防报》,为会中之机关报。两人谈辩久之,卒未成议。

六月十九日

午,尹(寰枢)、张(贻志)诸君归来,即在Philips Brooks House开会,均国防会要人,及此间能文之士,议办报事。宓主张以狭义之机关报,及广义之非机关报,分开同办。余人有主只办一种者,有主二者合办一册者。后决办广义之报,但仍为会中机关。

六月三十日

星期。是日上午,在宓室中,开国防会议事会,仍议办报事,决案如前。

……

宓已被选为驻美分会编辑部长。窃思办公事,未可尽如己意。兹既受职,必当尽力。故拟就会中现时情形,及吾所处之地位,竭诚去做,其成效之美恶,则置之度外可也。

七月四日

晚,在宓室中开国防会新旧职员交代会。驻美分会编辑部长一职,宓当场辞之。不获,而后就任。

1919年秋,“国防会”正副会长张贻志、尹任先先后回国,供职上海。总会随之迁至上海。原拟议之印书局流产,仅于1920年由民族工业资本家聂云台、聂慎军与尹任先出资,在上海创办了《民心周报》。初由张贻志副会长任总编辑,不久便全归尹任先所委托的瞿宣颖主撰,并兼总编。

《民心周报》于1919年12月6日在上海正式出版。创刊号上刊发了十多位知名人士的《介绍民心周报》和《国防会启事》:

介绍民心周报

民心周报系留美学生及国内学者案具言论救国之志愿者所创办,思以达其淑世惠民之蕲续,尽其为国服务之天职。同人等以其主旨健实,持论稳正,志愿坚苦,用敢乐为介绍于邦人。

唐文治 严 修 张 謇 聂其杰 范源康史家脩 黄炎培 王正廷 余日章 张伯苓叶景葵等同启

国防会启事

同人等鉴于年来吾国外交失败,内政凌夷,皆由于国民无自卫能力所致,乃于民国四年由欧美留学生发起此会,以促进国民自卫力之发展为宗旨,凡军事实业教育等种种事业直接间接可以增进国民自卫力者,皆在本会致力范围以内,本会为纯正集合,绝对不含政党性质,专为国民谋自卫,不含排外性质。向来办事机关设在美国,现以同人多已归国,乃移总办事处于上海,美国仅设办事分处。本会应办各事情皆有定程,将来次第举行,下年拟筹设印书局,经费组织,略有头绪,定于明年六月以前成文,现在通讯处设上海爱而近路二十号。

十二月六日

刊物按计划出版后,很快就寄到了波士顿,吴宓在1920年正月的日记中写道:

正月二日

是日接尹任先函,知《民心周报》已出版,并促多寄稿回国。

正月十一日

下午二时,赴国防会董事会常会。《民心周报》寄到后,而刊发部部长李君,厌其事之繁劳,不肯发出,故经多日,而会员等均未接到该报也。

正月十九日

连日雪仍不止。《民心》已到,急待发出。方可征收稿件。李君既不肯动手,宓不得已,乃于今日午,自行封发。先择国防会要人及编辑,共三十余人,分别寄与《民心》第一二期。现于《乾报》及《民心周报》收稿各事,随到随办,当日施行,不使留滞。费时颇不少也。

吴宓不但为刊物积极组稿、写稿,而且还帮助刊物在美征订、发行……且任劳任怨为会员分送刊物,虽然累得生病,也乐此不疲……正月31日日记说:

宓为国防会《民心》报事,每日如例办公,虽自以课忙,未得作文,然于征稿发信等事,随到随办,决不搁置。其劳忙情形,自在其中。而如此行事,乃大为学识高卓之友,如陈、汤、张所鄙笑,屡劝宓勿为此等无益之事。诸人之道理,宓尽通晓;然宓虽为俗事,确无一点俗心。宓每念国家危亡荼苦情形,神魂俱碎。非自己每日有所作为,则心不安。明知《民心》报之无益,然宓特藉此收心,而解除痛苦而已。

爱国之情跃然纸上。

吴宓最初所供的稿件,主要是他研究时事所作的读书笔记,如《近代史杂记》《论列强争夺殖民地之策略》《记波斯之亡》《记土耳其革命之最后的内政》《记摩洛哥之亡》《记埃及近况》等,还有介绍英人 G.H.P.Belloc著《Elermnts of The Great War》(译为《欧战论略》)一书,其用意很清楚:告知国人,要从世界历史中吸取教训。

1920年正月26日接到尹任先的催稿信,指名要《〈红楼梦〉新谈》,日记中写道:

正月二十六日

雪。《民心》出版,宓未尝作文。尹君来函催索,并指明去岁所作之《〈红楼梦〉新谈》,命速寄去备登。不得已,乃费三日夜之力,重作一过,并求锡予代为删润,乃得于今晚寄去云。

《民心周刊》收到吴宓寄去的《〈红楼梦〉新谈》修改稿后,便于1920年3月27日出版的第一卷第17、18期刊出。

《〈红楼梦〉新谈》运用亚里士多德、柏拉图等人的学说,将人的命运与社会时代连结起来,对《红楼梦》的社会价值、人生哲学、人物形象以及艺术特色等方面作了详尽分析。指出:

凡小说巨制,每以其中主人之祸福成败,与一国家一团体、一朝代之兴亡盛衰相连结,相倚伏。

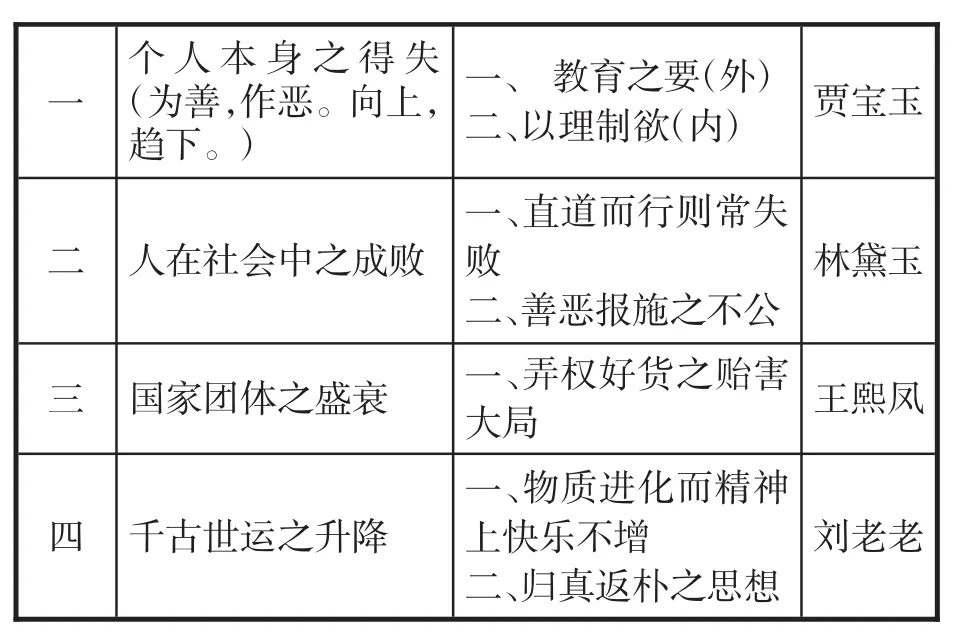

他以表示之:

一一、教育之要(外)二、以理制欲(内) 贾宝玉个人本身之得失(为善,作恶。向上,趋下。)二 人在社会中之成败一、直道而行则常失败二、善恶报施之不公林黛玉三 国家团体之盛衰 一、弄权好货之贻害大局 王熙凤四 千古世运之升降一、物质进化而精神上快乐不增二、归真返朴之思想刘老老

他以书中之一人来显示书中的“宗旨”,虽然“未足尽书中之意”,但他“借表中之次序纲目,论《石头记》之宗旨”,还是很有创见的。

抓住这个“宗旨”,根据梅纳迪博总结西方小说“必具六长”,一一进行了分析,且以卢梭、但丁等人的作品进行比较,不但扩大了人们的视角,而且丰富了研究的内容。

吴宓之所以把这次演讲《红楼梦》名之曰“新谈”,是他用在哈佛大学学习比较文学所得知识,以西方比较文学的眼光审视他心仪的《红楼梦》,摒弃旧学人对《红楼梦》的种种歪曲、诬蔑,赞扬《红楼梦》的种种长处,竭力将《红楼梦》推向世界杰作之林。这些解读完全符合《民心周报发刊宣言》所制定的宗旨:

根据吾国固有文明之长处,以发挥光大之。使人人知吾国文明有其真正之价值,知本国文明之可爱,而后国民始有与之生死存亡之决心,始有振作奋发之精神,遇外敌有凌辱此文明者,始有枕戈待旦之慨。(《民心周报发刊宣言》)

《〈红楼梦〉新谈》的刊发实在是令人耳目一新。给红学开辟了新的途径!可谓前无古人。之前,虽然也有王国维的《红楼梦评论》(1904年6月至8月出版的《教育杂志》)以西方学说审视《红楼梦》,给人不少新的启发,新的感受。但如吴宓所指出:

胡适氏之《红楼梦考证》,则又受浪漫派表现自我及写实派注重描写实际之影响……未尝以艺术之眼光评此大书。王国维之评论较佳。然专以叔本华一家哲学之论点临之。亦嫌一仿,有所未尽,是诚可惜。(吴宓:《〈红楼梦〉本事辨证》1928年1月9日《大公报·文学副刊》第2期)

吴宓对新谈十分重视,随时考虑补充修改。1919年日记有这样一则记载:

七月二十九日

宓三月间,作《红楼梦新谈》,兹觉其意有未尽。因读Shelburne Essays中论小说巨擘应有之数事,《红楼梦》似皆具之,益符吾推崇此书之心也,爰撮记之。

(其一)天下有真幻二境,俗人所见眼前形形色色,纷拏扰攘,谓之真境;而不知此等物象,毫无固着,转变不息,一刹那间,尽已消灭散逝,踪影无存。故其实乃幻境Illusion也。至天理人情中之事,一时代一地方之精神,动因为果,不附丽于外体,而能自存。物象虽消,而此等真理至美,依旧存住。内观反省,无论何时皆可见之。此等陶熔锻炼而成之境界,随生人之灵机而长在,虽似幻境,其实乃惟一之真境Disillusion也。凡文学巨制,均须显示此二种境界,及其相互之关系。Aristotle谓诗文中所写之幻境,实乃真境之最上者。Illusion is the higher reality.《红楼梦》之甄、贾云云,即写此二境。又身在局中,所见虽幻,而处处自以为真,大观园及宝、黛、晴、袭所遭遇者是也。若自居局外,旁观清晰,表里洞见,则其所见乃无不真,太虚幻境及警幻所谈、读者所识者是也。凡小说写世中之幻境至极浓处,此际须以极淡之局外之真境忽来间断之,使读者如醉后乍服清凉之解酒汤。或如冷水浇背,遽然清醒,则无沉溺于感情、惘惘之苦,而有回头了悟、爽然若失之乐。《红楼梦》中,此例最著者,为黛玉临殁前焚稿断痴情,及宝玉出家,皆Disillusion之作用也。

(其二)戏曲以写一人一事,感情中剧烈之变化为主,小说则大异。故小说不宜专重一人,须描写社会全部,四面八方之形形色色,细微入理无一遗漏,使读者如身历其境。以此规则论之,《石头记》亦最合法之杰构也。

1967年2月1日所写的《交待我的罪行:第九篇演讲〈红楼梦〉》,吴宓叙述1907—1963一生有关《红楼梦》之事实经历时,还特别提到这次演讲,说:

用西洋小说法程(原理、技术)来衡量《红楼梦》,见得处处精上,结论是:《红楼梦》是一部伟大的小说,世界各国文学中未见其比。(转引自吴学昭:《吴宓与陈寅恪》,清华大学出版社,1992年3月第1版。)

这哪里是交待“罪行”啊!而是在赞扬《红楼梦》啊!是啊!这是我中国人自己第一次把《红楼梦》与世界杰作放在一起点赞。

近年来,研究者才在论文或专著中给予《〈红楼梦〉新谈》应有的评价:

1919年春,吴宓在哈佛大学中国学生会用英语发表《〈红楼梦〉新谈》演说,这是吴宓最早运用比较文学观点和方法研究中国文学作品的成果。当时陈寅恪先生也在哈佛大学研究,他为吴宓《〈红楼梦〉新谈》的演说写了一首七律,表示欣赏。(李斌宁:《纪念近代我国爱国知识分子的杰出代表、诗人、学者、教育家和中国比较文学研究者的先驱吴宓先生》,《第一届吴宓学术讨论会论文选集》,陕西人民出版社,1992年3月版)

在吴先生之前,中国从来没有任何一个人曾用西方小说理论和比较文学研究方法,从事过任何一部小说作品的评论。吴先生的《〈红楼梦〉新谈》在红学史上,乃至中国文学批评史上,同样是一篇开山之作。这种富有开创意味的精神和眼光,也足以使吴宓先生及其红学论文在中国文学批评之拓新的途径上占有不朽的地位了。(韩进康:《别具慧眼,独辟蹊径——从〈“红楼梦”新谈〉看吴宓的红学观》,《第一届吴宓学术讨论会论文选集》,陕西人民出版社。)

这些评论,无疑是正确的,应该的,但似乎还应该看到文章背后隐藏的政治因素,饱含的爱国激情,那就是吴宓从青年时代就非常关心时事,关心祖国的前途和命运。这可以从他保存的《国防会敬恳侨胞捐助印书局经费公启》得到证明。公启说:

“国防会”的缘起为:“民国四年夏,日本以二十一苛款,逼我祖国,波城与康桥(Boston,and Combridge)留学生,耻受创痛,遂设此会,专谋群策群力,藉学术知识,兴教育实业,并他种直接间接之方法,以救国家之危亡,而进于富强之域。”“国防会以促进国家自卫力之发展为宗旨”。(转引自吴学昭:《吴宓与陈寅恪》,清华大学出版社。)

创办《民心周刊》,积极供给时事研究杂记,刊发《〈红楼梦〉新谈》,其初衷都是藉学术唤醒民众振作奋发之精神,以枕戈待旦之慨,全力反抗日本帝国主义吞并我国的野心,以救国家之危亡,而进于富强之域。

令人遗憾的是:不久刊物易人,变味,变样。从此,吴宓也停止了供稿,并决心不久回国,捐钱自办刊物,他在1920年日记中是这样说的:

三月二十八日

星期。读书如恒。近接张幼涵君来信,知已卸去《民心》报总编辑职务。缘《民心》资本,由聂氏兄弟及尹君任先捐出。幼涵持论平允,不附和白话文学一流。聂慎馀赴京,胡适、陈独秀向之挑拨,于幼涵漫加讥辱。聂氏兄弟与尹君,本无定见,为其所动,遂改以其戚瞿君为总编辑,而将幼涵排去。幼涵后曾投稿,亦不见采登。现《民心》已出至第十四期,然一味趋时,殊无精采,比之首出数期、幼涵所主办者,顿异蹊径。

幼涵来书,慨伤国中现况,劝宓等早归,捐钱自办一报,以树风声而遏横流。宓他年回国之日,必成此志。此间习文学诸君,学深而品粹者,均莫不痛恨胡、陈之流毒祸世。张君鑫海谓羽翼未成,不可轻飞。他年学问成,同志集,定必与若辈鏖战一番。盖胡、陈之学说,本不值识者一笑。凡稍读书者,均知其非。乃其势炙手可热,举世风靡,至于如此,实属怪异。然亦足见今日中国人心反常,诸凡破坏之情形。物必先腐,而后虫生。经若辈此一番混闹,中国一线生机,又为斩削。前途纷乱,益不可收拾矣。呜呼,始作俑者,其肉岂足食乎?

由此可见,吴宓等人与胡适的矛盾由来已久。他回国后,之所以不惜一切,筹办《学衡》杂志,继而千方百计争得《大公报·文学副刊》的主编,一方面固然是以学术发扬固有文明,激励国人抗击日本侵略,另一方面则是与胡适辈“鏖战”,保卫祖国的固有文明。

二○一九年四月于川大花园寓所