桃蚜种群消长规律预测模型的建立与应用

刘艳红 ,张权义 ,贾 栋

(1.山西农业大学农学院,山西太谷030801;2.西北农林科技大学旱区作物逆境生物学国家重点实验室,农业部西北黄土高原作物有害生物综合治理重点实验室,陕西杨凌712100;3.山西农业大学文理学院,山西太谷030801)

桃蚜(Myzus persicaeSulzer)又名烟蚜、桃赤蚜、菠菜蚜、桃树-马铃薯蚜、腻虫、蜜虫、油汗等,为半翅目蚜科瘤蚜属蚜虫,是世界上分布最广、为害最大的蚜虫种类之一[1]。桃蚜的寄主非常广泛,可取食50多科400多种植物,其中,包括甘蓝、辣椒、茄子、马铃薯、菠菜、烟草、桃树等许多有重要经济价值的植物[2]。因其生命周期短、繁殖快,种群增速在适当的条件下会呈现暴发的趋势,是典型的r-选择类害虫[3]。桃蚜通过取食植物汁液造成植物生长不良、生长率降低,产生叶斑、泛黄、卷叶、产量降低、枯萎及死亡等;桃蚜分泌的蜜露会诱发煤污病,直接造成作物减产、品质下降。此外,桃蚜还可传播100多种植物病毒,每年给农业生产带来巨大的损失[4-5]。近年来,已有许多学者研究植物病虫害的预测预报模型[6-10]。

如何快速有效地治理桃蚜并对农产品的生长和环境不产生负面影响,是许多学者一直研究的重要课题。其中,对桃蚜种群进行科学合理的预测预报是有效防治桃蚜的一项重要措施。掌握桃蚜生长发育规律对其预测预报具有重要意义。目前,已有不少学者研究了桃蚜的生活周期[11]、生态学特征及其防治[12]、恒温和变温下的发育速率[13]、生物学特性与防治措施[14-17]、共生微生物[18]等方面,但关于桃蚜消长规律预测的研究少见报道。

为了准确描述桃蚜种群的消长规律,本研究利用实验室辣椒上饲养桃蚜的生长发育数据建立其消长模型,并将其应用至桃蚜在甘蓝上的消长规律预测,通过甘蓝上桃蚜的试验数据检验该模型的准确性,实现模型与实验相结合,可为桃蚜生态学特征和综合防治,即在什么时候释放天敌和喷洒农药提供一定的理论基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

甘蓝(Brassica oleracea)(秦甘 70)和辣椒(Capsicum annuum)(京苑新王子)种子均购自陕西杨凌西北农林科技大学农城种业科技中心。种子经温汤浸种后,种植在直径10 cm的花盆中,花盆内为7∶1∶1的草炭、珍珠岩、蛭石混合物,置于温度为(25±1)℃、相对湿度为70%±5%、光周期为16 L∶8 D的全自动控制养虫室内,按需浇水,当植物长至7~8叶期时,用于试验。

桃蚜最初在陕西杨凌西北农林科技大学温室甘蓝上采集,转移到室内种植的甘蓝上连续饲养10代以上,用于试验。

1.2 试验方法

1.2.1 桃蚜在辣椒和甘蓝上的生长发育特性 将桃蚜成虫转移到7~8叶期的辣椒或甘蓝中部3片完全展开的叶片上,用小叶笼固定,让其产若蚜,24 h后移走成虫,每个叶笼里保留1头若蚜。桃蚜在辣椒和甘蓝上生长时,各收集52头若蚜的生长发育数据。每天记录蚜虫的发育、存活、繁殖情况,直至所有蚜虫死亡。桃蚜在辣椒上的发育时间、存活数和寿命等生长发育参数用matlab2012a软件作图。桃蚜在甘蓝上的发育时间、存活数和寿命等生长发育参数用于消长规律模型检验。

1.2.2 随机抽样扩大样本空间 由于室内饲养仅收集了52头桃蚜的生长发育数据,样本太小,不足以发现桃蚜种群的消长规律。所以,采用随机抽样的方法,将52头桃蚜编号,用matlab2012a软件从1~52号中独立重复随机地抽取10 000次,获取相应的桃蚜信息,扩大样本空间。

1.2.3 微分方程构建桃蚜消长模型 本研究将桃蚜种群分为若蚜(1~4龄若蚜合并)和成蚜2个阶段,即桃蚜种群数量等于若蚜与成蚜数量之和。假设桃蚜在某一固定时刻产下若蚜,在性成熟前,若蚜的净增殖率与若蚜的死亡率呈负相关,与若蚜发育为成蚜的羽化率也呈负相关。成蚜的净增殖率与若蚜发育为成蚜的羽化率呈正相关,与成蚜的死亡率呈负相关。

1.2.4 模型检验 利用同等条件下桃蚜在甘蓝上的生长发育参数,代入微分方程所建立的消长模型,检验理论值(微分方程模型计算得到不同时间下若蚜和成蚜的数量)与实验值(桃蚜在甘蓝上的生长发育参数)的吻合程度,从而确定模型的可靠性。

2 结果与分析

2.1 实验室饲养条件下桃蚜生长发育规律

实验室饲养条件下,桃蚜在辣椒上的最长寿命为77 d。第10天开始有若蚜发育为成蚜,随着时间的增长,若蚜逐渐发育为成蚜,数量逐渐减少,成蚜数量逐渐增加,直至第22天所有若蚜发育为成蚜。成蚜数量最多为35头,之后,由于成蚜死亡,所以成蚜数量随着时间的增加而减少(图1)。

2.2 随机抽样下桃蚜生长发育规律

随机抽样扩大样本空间后发现,若蚜数量在第10~21天内随时间增加呈指数递减趋势,成蚜数量先增加后递减(图2),与实验室饲养条件下桃蚜种群在辣椒上的生长发育规律相似。

2.3 桃蚜生长发育模型建立

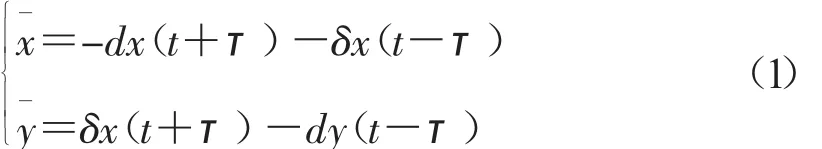

本研究将桃蚜种群N(t)分为若蚜x(t)和成蚜y(t)2 个阶段,即N(t)=x(t)+y(t)。因此,基于桃蚜的羽化率和死亡率建立的模型如下。

其中,x¯表示若蚜的消长速率,y¯表示成蚜的消长速率,δ(δ>0)表示从若蚜发育为成蚜的羽化率,d(d>0)表示种群的死亡率,τ(τ>0)表示若蚜开始发育时间。桃蚜的消长模型是一阶线性微分方程组,经过解式(1)得到:

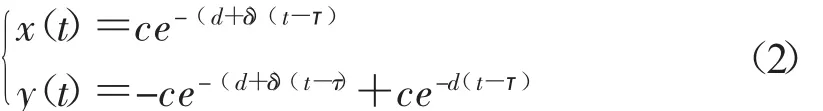

从随机抽样得到的数据中发现,若蚜在初始阶段0~9 d,若蚜数量为10 000头;第10天若蚜开始发育,所以取τ=10,取c=10 000;22~77 d若蚜数量为0头。在0~9 d,成蚜数量为0头,所以采用分段函数来描述若蚜与成蚜的消长规律。根据试验所得数据,运用最小二乘法拟合,计算得到种群的死亡率d=0.038 2,若蚜成长为成蚜的羽化率δ=0.295 1,则式(2)用分段函数描述如下。

其中,x(t)描述的是若蚜随时间的变化规律,y(t)描述的是成蚜随时间的变化规律。结果发现,若蚜在10~21 d以指数函数递减,成蚜在10~77 d以指数函数的复合函数先增加后递减。

式中,n表示桃蚜存活时间,y*表示桃蚜的理论值,y˜表示桃蚜的实际值,c表示初始若蚜的数量。

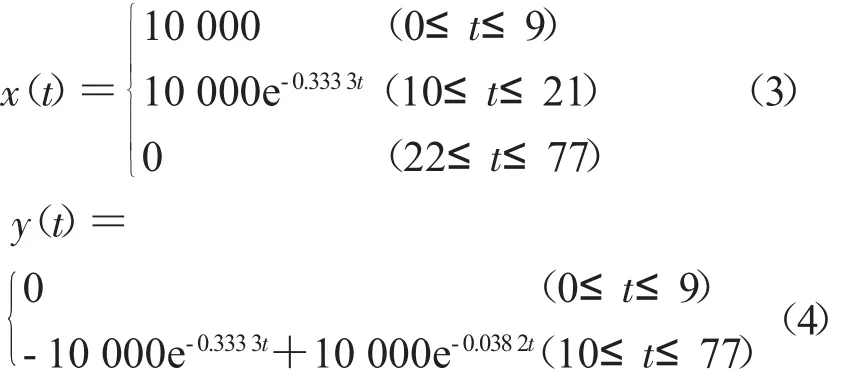

由桃蚜生长发育模型得到的理论值与随机抽样桃蚜生长发育规律的实验值比较吻合(图3)。通过计算得到若蚜理论值与实验值的均方误差RMSE=0.033 6。根据均方误差公式(5)[19]可知,成蚜的理论值与实验值的均方误差RMSE=0.083 1,若蚜和成蚜均方误差远小于1,说明模型的理论值与实验值的差异不显著。

2.4 桃蚜生长发育模型检验

通过同等条件下52头桃蚜在甘蓝上的生长发育数据发现,若蚜发育为成蚜的时间为第13~34天,这个时间段要比桃蚜在辣椒上发育的时间长。主要原因是由于辣椒韧皮部汁液中必需氨基酸含量更高,更适合桃蚜生长。所以,模型中的参数也随着寄主的不同进行相应的更改,将时间代入所建立的模型,检验理论值(微分方程模型计算得到不同时间下若蚜和成蚜的数量)与实验值(桃蚜在甘蓝上的生长发育参数)的吻合程度,从而确定模型的可靠性。

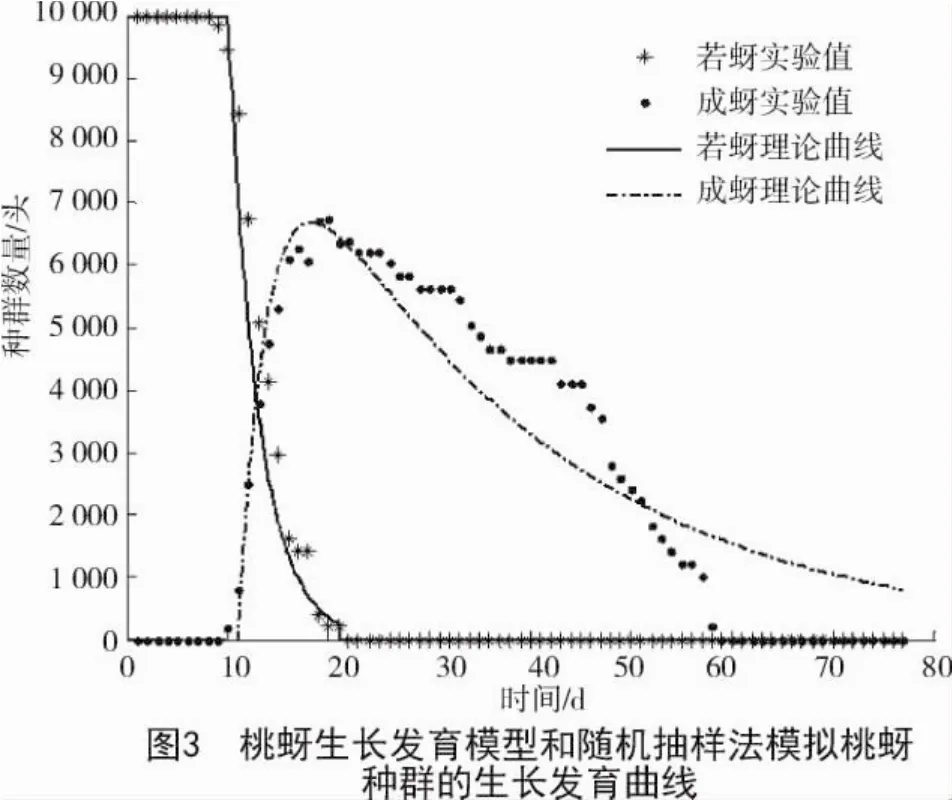

从图4可以看出,桃蚜在甘蓝上的若蚜和成蚜种群数量及变化规律,与模型曲线比较吻合,所以本模型可以描述桃蚜的消长规律。

3 结论与讨论

为了准确预测桃蚜种群的变化,本研究利用桃蚜在辣椒上的生长发育数据,采用独立重复抽样的方法扩大样本空间,基于桃蚜的发育时间、羽化率和死亡率建立了桃蚜种群的消长模型。该模型是一个分段函数,并且在第2阶段是一阶线性微分方程组。该模型能够很好地描述桃蚜的消长规律,可以描述任意时刻桃蚜的生长数量。这将为预测桃蚜种群的增长和防治适期提供一定的理论依据。在桃蚜生长高峰期之前喷施农药或释放天敌是防治桃蚜的有利时期。

本研究所建立的模型与其他文献中种群增长模型一致[20-22],但这些模型侧重理论分析,缺乏实验数据,而本研究所建立的模型是根据实验室内桃蚜的发育时间、羽化率和死亡率等数据所建,并且用同等环境下桃蚜在另一种寄主上的生长发育数据进行模型检验。由于不同寄主植物的营养含量不同,导致桃蚜的发育时间不同,所以模型中桃蚜的发育时间根据实验数据确定。模型中另外2个参数羽化率和死亡率根据桃蚜的生长发育数据拟合可得。所以,该模型可以准确预测桃蚜在其他寄主植物上种群的消长规律。

但是研究过程中发现,成蚜实验值比模型的理论值高,这可能是由于模型默认为若蚜与成蚜的羽化率相等,若蚜与成蚜的死亡率相等,导致该模型存在一定的误差。但这并不影响对桃蚜消长规律的判断,通过该模型可以看出桃蚜繁殖高峰期以及桃蚜生长发育规律,可以为桃蚜的防治提供一定的理论依据。