基于《名医类案》数据分析补中益气汤方药运用规律

1.北京中医药大学中医学院 北 京 1 00029 2.北京中医药大学第一临床医学院3.北京中医药大学针灸推拿学院

补中益气汤首见于李杲[1]的《内外伤辨惑论》,具有补中益气、升阳举陷的作用。近现代以来,补中益气汤在临床中得到了更加广阔的应用。《名医类案》由明代江瓘纂辑,其医案内容真实可靠,对后世的研究学习具有重要作用。目前关于补中益气汤的研究多从现代药理学方面入手,作者尚未发现从《名医类案》中探讨补中益气汤方药运用规律的相关文献,本研究通过挖掘《名医类案》中有关补中益气汤的医案,研究中国古代名医使用补中益气汤的方药运用规律。

1 研究对象

《名医类案》选取以知不足斋本为底本的《中医临床必读丛书·名医类案》[2],经筛选后共收录补中益气汤医案269则。

2 研究方法

2.1医案采集 为了保证医案的准确性,确定了医案筛选标准。

2.1.1纳入标准 医案中明确提出使用补中益气汤或补中益气汤加减治疗;医案中没有明确提出方名,但药物组成为补中益气汤加减的医案,须符合主次药物原则和药物相似度原则。a主次药物原则。根据《方剂学》[3]的内容,补中益气汤以黄芪为君药,以人参和甘草为臣药,加之白术、当归、陈皮、升麻、柴胡。纳入的医案必须具有君药,同时必须具有一味臣药,至少具有后五味药中的三味。b药物相似度原则。处方中药物增加的味数不得多于原方药物的味数。即加减后的处方与原方相似度≥0.5。公式:相似度=X/T,其中,X表示处方中属于原方药物的味数,T表示处方中的所有药物味数。《名医类案》中同一患者多次使用补中益气汤,若前次疾病完全治愈,则将前后使用补中益气汤的情况划分为两个医案。

2.1.2排除标准 医案中先后使用不同方剂数目过多,无法确定补中益气汤疗效者不予录入;仅医论或编者按语中提及补中益气汤方名者,不予录入;医案中出现使用补中益气汤为假设情况时,不予录入。

2.2医案数据建库 根据研究目的和需要为标准,将原始医案中医家姓名、患者姓名、性别、年龄、方剂、中药等录入,建立数据库。

2.3数据挖掘 使用excel统计分析软件,主要采用描述性统计方法,运用频数分析法和黄金分割法分析数据。

3 研究结果

3.1 用方规律

3.1.1单独使用 269例医案中,只运用补中益气汤一方治疗的医案有88个,占比32.71%。其中,治疗过程中前后使用补中益气汤一方进行多次加减的医案共6个,不进行药物加减的医案共12个,仅进行药物加味的医案50个,仅进行药物减味的医案1个,对补中益气汤同时进行加减用药的医案19个。12个不进行药物加减的医案如下。

罗光远年六十三岁,患伤寒发热,四肢不随,补中益气汤而愈[2]31。林信一患伤寒发热,补中益气汤而愈[2]32。万历十六年,南都大疫,死者甚众。余寓鸡鸣僧舍,主僧患疫十余日,更数医,皆云禁饮食,虽米饮不容下咽。病者饥甚,哀苦索食。余曰:夺食则愈,虽有是说,此指内伤饮食者言耳。谚云饿不死伤寒,乃邪热不杀谷,虽不能食,亦不致死。经云安谷则生,况病挟内伤不足之证,禁食不与,是虚其虚,安得不死?强与稀粥,但不使充量,进补中益气汤而愈[2]48。一男子饮食劳倦而发寒热,右手麻木。或误以为疔毒,敷服皆寒凉败毒,肿胀重坠,面色萎黄,肢体倦怠,六脉浮大,按之如无。此脾胃气虚也。询之,果是销银匠,因热手入水梅银,寒凝隧道,前药益伤元气故耳。遂用补中益气,及温和之药煎汤渍手而愈[2]66。地官李北川每劳咳嗽,薛用补中益气汤,即愈[2]120。一人悬中下而赤,皆以为热,遍试凉药,不效。此中气虚,用补中益气而愈[2]291。一妇人臁疮久不愈,色赤微热,日晡焮肿,形体虚弱,饮食少思,劳则喘渴,恶寒发热。此脾虚下陷。用补中益气汤而愈[2]327。一妇人因怒,寒热头眩,或耳项胸胁胀痛,或少腹阴道闷坠,或小便频数下血。此属肝火血热。先用小柴胡汤加炒黑山栀、川芎、当归、车前,二剂诸症顿退,又用加味逍遥散补其阴血而愈。后因饮食劳倦,前症复作,疮口出血,用补中益气汤治之而愈[2]327-328。一人年八旬,小便短涩,分利太过,致涓滴不出。盖饮食过伤其胃,气陷于下焦。用补中益气汤,一服即通[2]360-361。薛己治一男子,里急后重,下脓胀痛。用排脓散、蜡矾丸而愈。后因劳寒热体倦,用补中益气汤而安[2]418。江应宿治族弟应楚,在燕京患悬痈,气短咳逆,面赤,口期期不能成语。素有痔漏,多服寒凉解毒,大伤中气,脉浮数而无力。用补中益气,一服而咳逆定,数剂而脓血溃,五十余剂而愈[2]420。一妇人素有头晕,不时而作,月经迟而少。薛以中气虚,不能上升而头晕,不能下化而经少,用补中益气汤而愈[2]453。

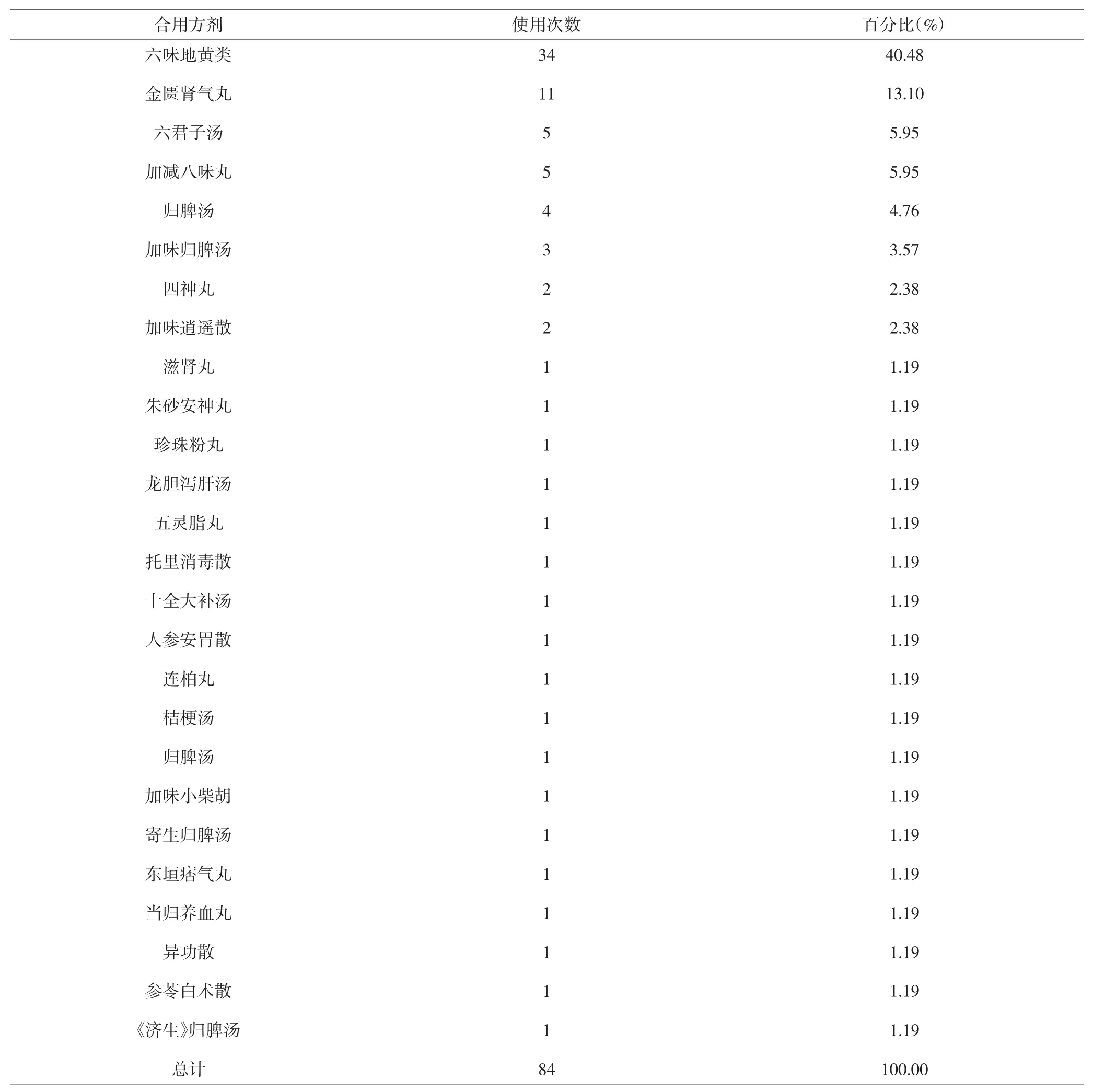

3.1.2合用一方 书中医案直接给出方剂名称的合用方予以纳入。为方便统计将同一方剂医案别名统一为一个名称统计数据,如“六君”“六君子”和“六君子汤”统一记录为“六君子汤”,“六味地黄丸”“六味地黄汤”和“六味地黄”统一记录为“六味地黄类”。由于在合用方剂中再进行药物加味的情况较少,故只注明方剂,不考虑药物增加情况。若明确为某个方剂加减而未写出具体药味,则按原文名称记录。见表1。

经统计,269例医案中合用一方的医案共计84例。由上表可知,六味地黄类与补中益气汤合用次数最多,共计34次,占比高达40.48%,远高于补中益气汤和其他方剂的合用次数;六味地黄类、金匮肾气丸、六君子汤和加减八味丸占比之和为65.48%,根据黄金分割率,补中益气汤的常见合用方剂为六味地黄类、金匮肾气丸、六君子汤和六味加减八味丸。

3.1.3合用两方 补中益气汤医案合用两方的医案仅7个,其中有4个医案使用到六味地黄丸。具体合用为朱砂安神丸和小坎离丸、逍遥散和六味地黄丸、四神和六味丸、六味地黄丸和安神丸、六味地黄丸和芦荟丸、加味归脾汤和加味逍遥散、东垣消痞丸和陈皮枳实白术丸。合用多方或合用外用药出现较少,且重复次数<2次,在此不进行统计。

表1 84例补中益气汤医案合用方剂汇总表

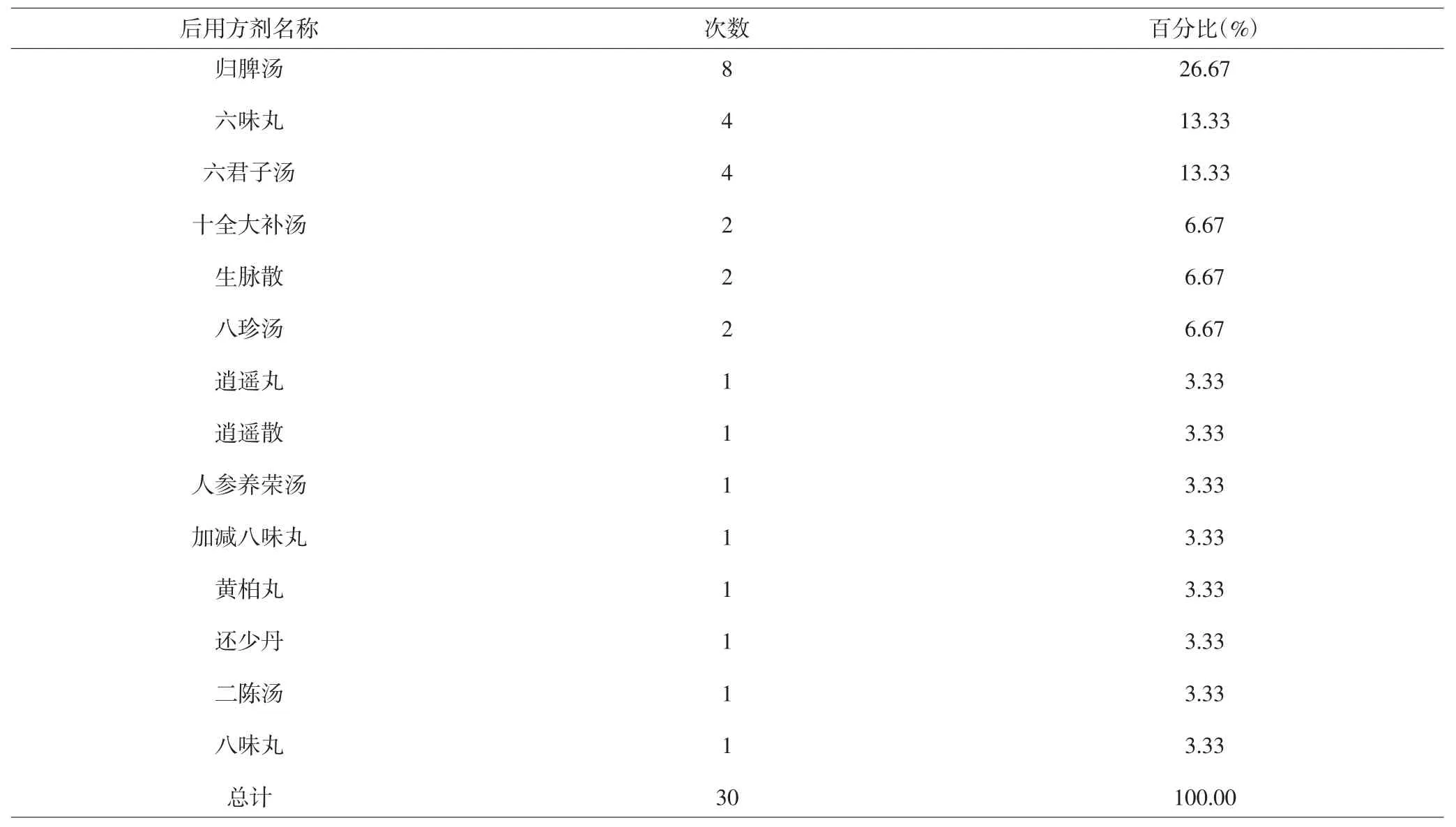

3.1.4先用补中益气汤,后用他方 统计《名医类案》中使用补中益气汤后明确说明再使用一个非补中益气汤方剂的医案,并记录方剂名称。见表2。

在269例医案中,明确记录在补中益气汤后用他方的医案30则,涉及方剂14个。由上表可知,在使用补中益气汤治疗后,使用次数最多的方剂为归脾汤,频次为8,占比26.67%。

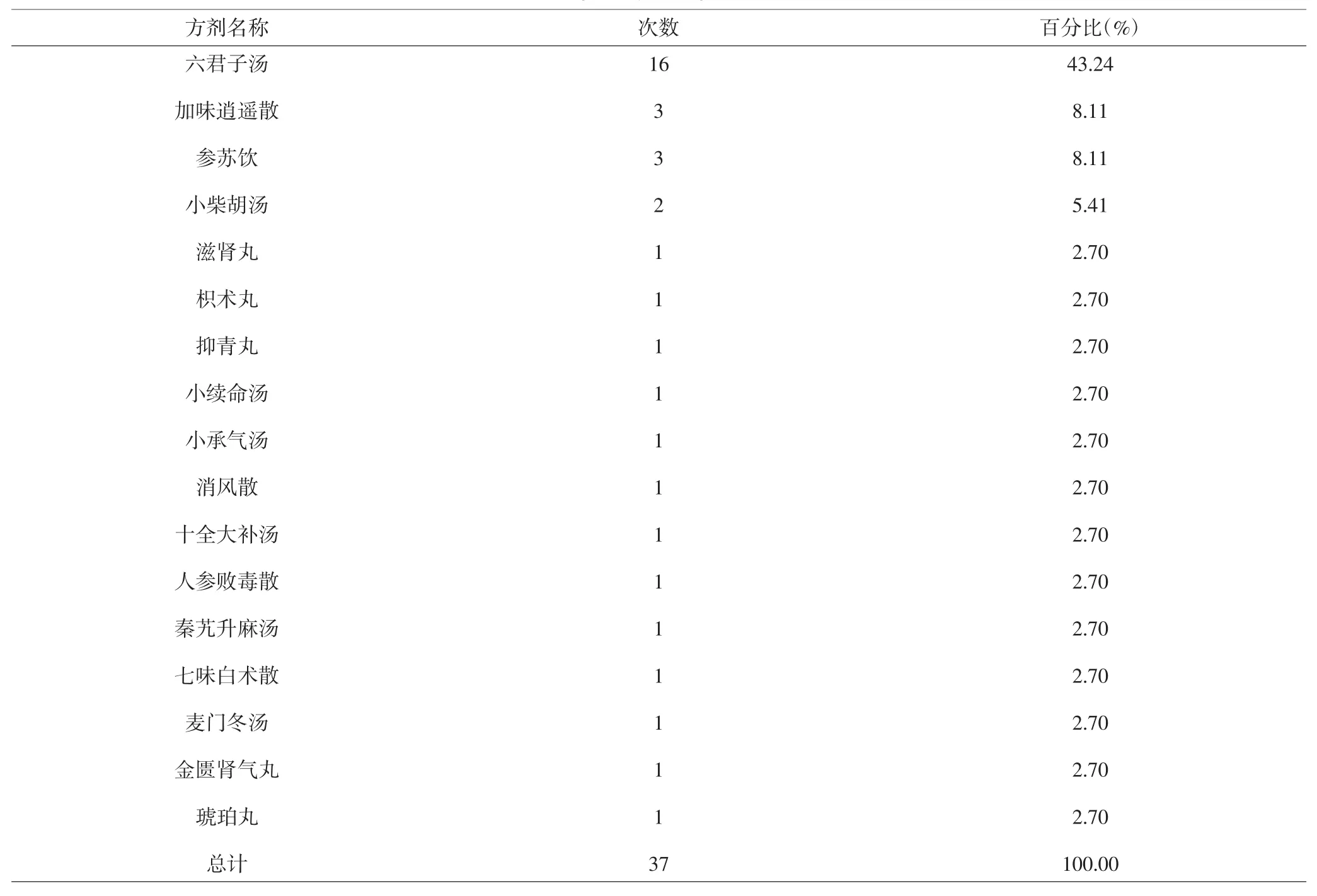

3.1.5先用他方,后用补中益气汤 先用他方,后用补中益气汤调治而愈。下表纳入医案为使用补中益气汤前仅用一种方剂进行治疗且对疾病有较大治疗作用。在使用补中益气汤之前,使用的方药描述为具体的药物或多阶段多种方剂的医案,每个医案使用的方药重复次数<2次,其统计意义较小,下表不进行记录。见表3。

表2 30例补中益气汤医案后用方剂汇总表

在269例医案中,共记录医案37个,涉及方剂17个。由上表可知,在使用补中益气汤治疗前,使用次数最多的方剂为六君子汤,频次为16,占比43.24%,使用次数远高于其他方剂。

3.2 常见加减用药

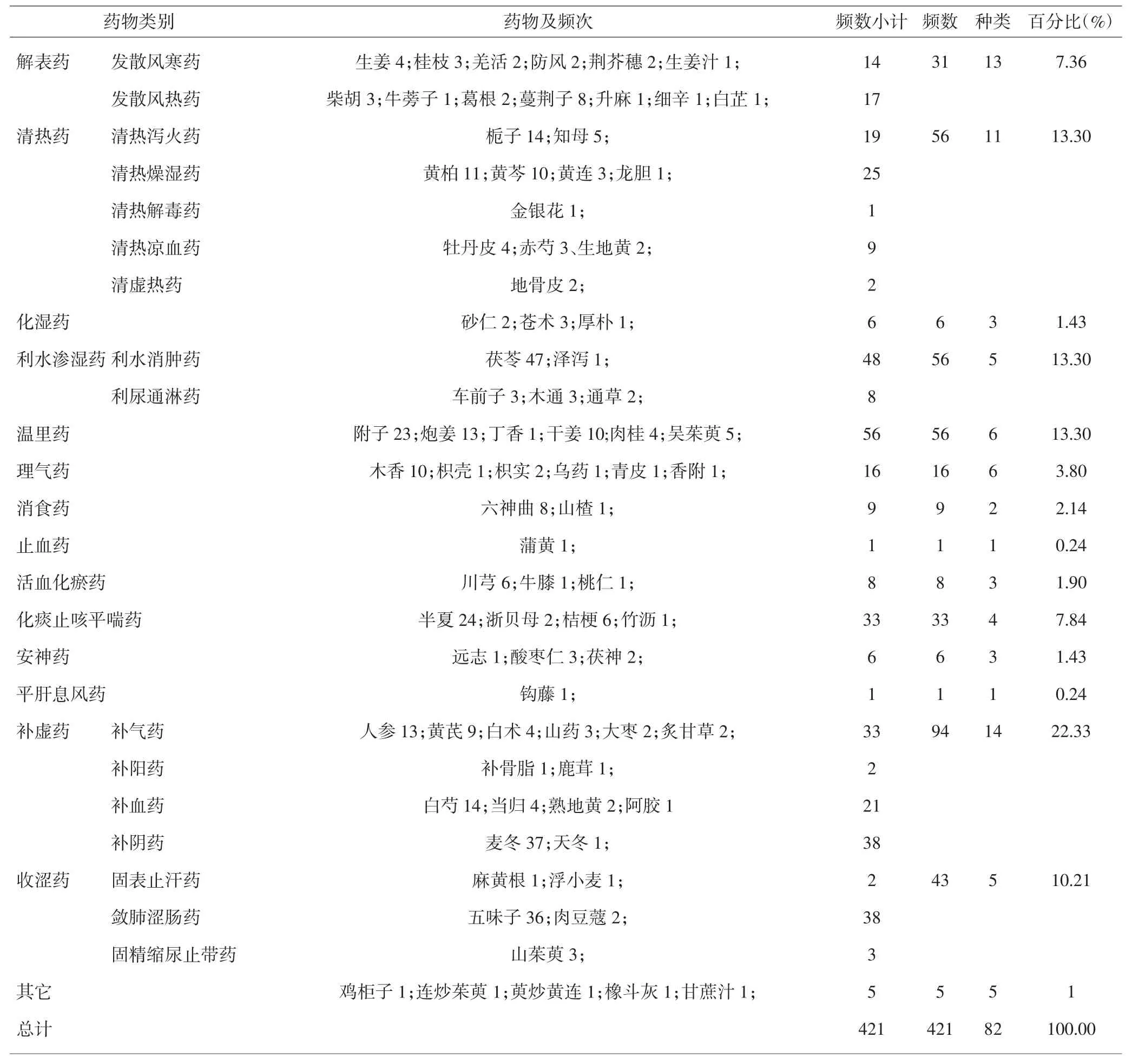

3.2.1常见加味药物 选取医案中明确提出的加味药物进行归纳统计,医案中如果明确提出补中益气汤原方中的药物加量使用则同样纳入加味药物中。药物炮制原文较少提及,除原文特殊强调外,不考虑药物炮制。将药物名称进行规范化处理,例如,“神曲”“六神曲”则统一记录为“神曲”,部分无法规范的药物按照医案原文记录。按照《中药学》[4]进行药物分类汇总,269例医案中共有163例医案进行加味。见表4。

163例对药物进行加味的医案中共涉及药物82种,涉及药物15类,补虚药使用频次最高,共计94次,占比22.33%;其次是清热药、利水渗湿药和温里药,每一种均使用56次,各占比13.30%;此四类药之和为62.23%,超过了黄金分割比,为补中益气汤的主要加味药物类别。在补虚药中,使用最多的是补阴药和补气药,补阳药使用最少。单味药物中,茯苓使用频次最高,达47次;其次为麦冬、五味子,分别为37、36次,此三味药物的出现频率明显高于其他单个药物。

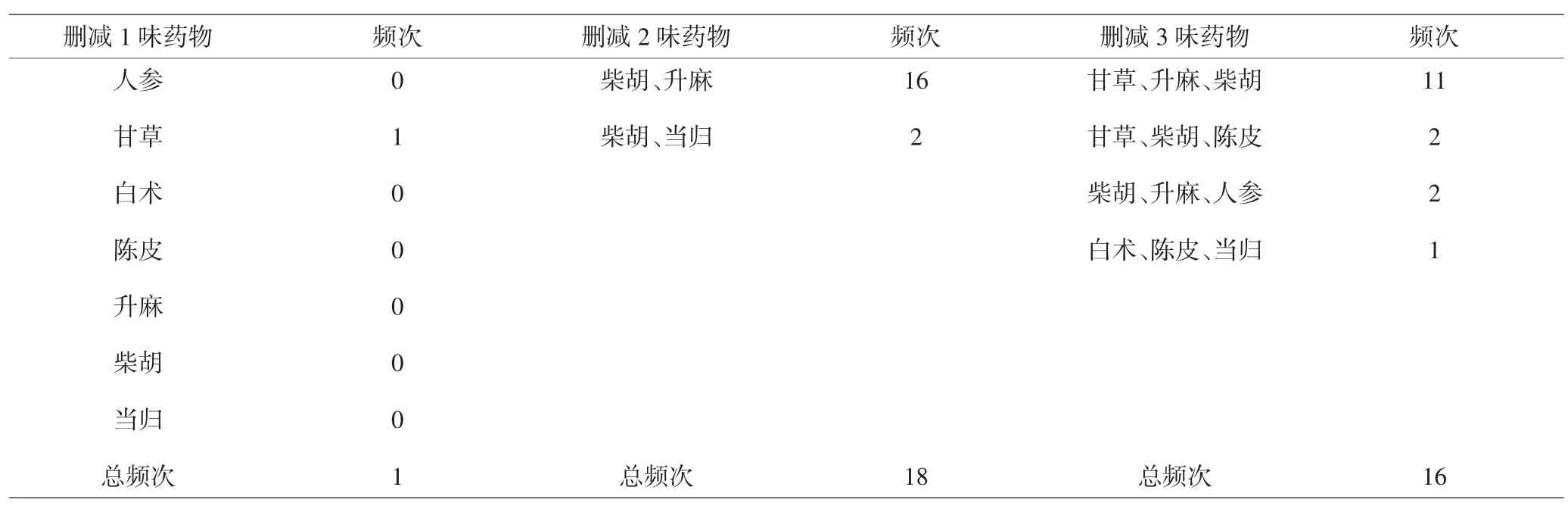

3.2.2常见减味药物 选取对医案中补中益气汤原方内的药物进行明确减味的医案,不纳入叙述模糊如“凉药”的医案。按删减1味、删减2味和删减3味进行汇总,269例医案中有35例医案对补中益气汤进行减味。见表5。

删减2味的频次最多,其中以柴胡、升麻删减频次最多,达16次;删减甘草、升麻、柴胡3味药物的频次达11次;单味药物的删减出现频率最少。

4 讨论

4.1补中益气汤主要用方规律 《名医类案》中使用补中益气汤的医案大部分进行了加减用药或同其它方剂一起应用,原方使用相对较少。可推知,临证之时,在补中益气汤基础上根据患者的具体情况进行加减或同其它方剂一同运用的情况更为普遍,下面具体分析。

根据《名医类案》中12例使用补中益气汤原方不进行加减的医案分析,可得出《名医类案》中医家使用补中益气汤原方而不进行加减的情况有以下4种:虚人外感,用补中益气汤而愈;患病之后使用大量寒凉之剂,伤及中焦脾胃,后用补中益气汤疾病愈而脾胃健;因饮食不当或劳役过度而发病,用补中益气汤而愈;久病不愈或年老体弱,中气不足,用补中益气汤而愈。

补中益气汤的常见合用方剂为六味地黄类、金匮肾气丸、六君子汤和加减八味丸。肾为先天之本,脾为后天之本。肾藏先天之精,肾精化生元气,元气盛则脾胃旺;脾化生后天之精,充养先天之精。生理上,脾肾之间关系密切,存在先天促后天,后天养先天的关系;病理上,脾肾之间相互影响,因此治疗上,脾肾同时调治的情况较多,故补中益气汤与六味地黄类、金匮肾气丸和加减八味丸合用较多。六味地黄类与补中益气汤的合用次数超过金匮肾气丸与加减八味丸和补中益气汤合用次数之和。补中益气汤治疗的疾病主要由误治、饮食不当和劳倦导致,大部分情况为身体处于长期的慢性消耗中,易损耗气液,久则及肾,损耗肾之阴津,故造成脾肾气阴两虚之证多见。脾运化水液,若中焦不足,脾不运湿,水液不化,聚而成湿,停而为饮,积而成水。故补中益气汤与六君子汤合用,健脾益气,燥湿化痰。

表3 37例补中益气汤医案先用方剂汇总表

在使用补中益气汤后,最常用的方剂为归脾汤。中焦脾胃为气血化生之源,气血化生不足,易致心脾两虚,有形之血不能速生,无形之气应当急补,故先补中焦脾胃之气,而后用归脾汤补益气血。在使用补中益气汤之前,最常用的方剂为六君子汤。误治、饮食不当、劳倦伤及中焦,脾失健运,则水液化生及传输功能失常,水液停聚,而致水湿痰饮。湿性重浊黏滞,易阻滞中焦,进一步加重脾胃的不足。治疗时,如先补益,恐湿滞益甚,故针对中焦不足,湿浊内生之证,常先用六君子健脾益气、燥湿化痰,痰湿已除,继用补中益气汤补益中焦。

4.2补中益气汤常见加减用药规律

4.2.1加味药物分析 补中益气汤的主要加味药物类别为补虚药、清热药、利水渗湿药和温里药。在补虚药中,使用最多的类别为补阴药和补气药,补阳药使用最少。说明在使用补中益气汤时,除了中焦元气不足,伴随较多的情况是阴伤,补中益气汤治疗气虚发热证,人体一旦有热,不管虚实,均会耗损阴液,致使阴津不足,且补中益气汤原方中补阴之力较弱,故加补阴药滋补阴津。亦有学者认为气虚发热的原理可能为脾胃气虚偏阴者自当发热,即脾阴不足,虚火上炎而发热[5],故加补阴药除热。补中益气汤补中益气、升阳举陷,方中君药黄芪,臣药人参、白术,均为补

虚药中的补气药,在原方基础上更用补气药,加强益气健脾之效。补中益气汤治疗气虚发热证,气虚为其根本,发热为其表象,因此使用补中益气汤健脾益气恢复元气,但由于单独补气,药效缓慢,若配合清热药治其标,标本兼治则能速效,且清热药中较多使用的是清热燥湿药,脾失运化,水液不化,首聚为湿,故清热燥湿药使用较多。张景岳曰,“丹溪曰:气有余,便是火,余续之曰:气不足,便是寒”[6],提了气虚与里寒的关系,所用温里药归经多属脾经、胃经,脾胃得温可化生阳气,故可根据临床实际在补中益气汤中适当加入温里药。利水渗湿药使用次数最多的为茯苓,同时,茯苓也为《名医类案》中补中益气汤加味次数最多的药物。茯苓利水渗湿,健脾,宁心,既能治疗脾虚湿盛之证,相对于其他利水渗湿药而言,还能配合补中益气汤中其他补虚药,健运脾胃,故常在补中益气汤中加茯苓。有学者表明,补中益气汤随证加茯苓时用量不宜过大,因茯苓为淡渗之品,容易损伤阳气[7]。补中益气加味次数最多的药物其次为麦冬和五味子。麦冬除了有众所周知的养阴生津之效,还有一定的补气作用[8],故选取补阴药中的麦冬气阴双补。五味子益气生津,兼能滋阴,还有涩肠止泻之效。补中益气汤治疗的脾虚不升证,气虚发热证或中气下陷证中均可使用。

表4 163例医案加减药物汇总表

表5 35例补中益气汤医案减味药物汇总表

4.2.2减味药物分析 补中益气汤删减1味药物出现的情况较少,此不予分析,补中益气汤常见删减2味的组合为柴胡和升麻,补中益气汤删减3味的药物组合为甘草、柴胡和升麻。炙甘草为佐使药,健脾益气,调和诸药。柴胡和升麻同为补中益气汤的佐使药,协助诸益气之品升提下陷之阳气,所谓“胃中清气在下,必加升麻、柴胡以引之,引黄芪、人参、甘草甘温之气味上升”[9]。若中焦脾胃不足,气虚初始,还未及气陷之时,无头晕、脱肛、崩漏等气虚下陷的症状,则柴胡、升麻和甘草之品暂可不用,故《名医类案》中补中益气汤减味药物组合主要为柴胡和升麻。但现代亦有研究证明,升麻和柴胡两味升阳药能够增强补中益气汤的整体药效,且与升麻和柴胡的剂量紧密相关[10]。

5 结论

通过对补中益气汤的加减用药和合用方分析,得到运用补中益气汤的方药运用规律如下:①单独运用补中益气汤不进行加减的情况有虚人外感,患病之后使用大量寒凉之剂而伤及中焦脾胃,饮食劳役损伤中焦,久病不愈或年老体弱而中气不足;②补中益气汤的常见合用方剂为六味地黄类、金匮肾气丸、六君子汤和加减八味丸;③在使用补中益气汤治疗后,使用最多的方剂为归脾汤;④在使用补中益气汤治疗前,使用最多的方剂为六君子汤;⑤补中益气汤加味使用最多的药物类别为补虚药、清热药、利水渗湿药和温里药,茯苓、麦冬和五味子的加味频次明显高于其他药物;⑥补中益气汤的减味药物主要为柴胡和升麻。在《名医类案》中,补中益气汤进行加减药味处理或和其他方剂一起使用的情况较多,具有一定的规律性。

6 结语

补中益气汤为临床的常用方剂,本研究从传统中医名家名作出发,摘取《名医类案》中使用补中益气汤的医案,并制定统一标准进行筛选,挖掘出中国古代名医使用补中益气汤的方药运用规律,启示后人,以便于更好的将补中益气汤应用于临床实践。在本研究中,医案范围和分析方法有一定局限性,对研究的深度有一定影响,但总体结论实事求是,详细具体,临床可操作性强,对临床实践的指导意义较大,有助于提高补中益气汤的临床疗效。