基于DTI的三叉神经痛脑白质结构异常及其与临床特征的相关性

李 丹,卜 岗,张 明,王 渊*

(1.西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科,2.医学影像科,3.疼痛科,陕西 西安 710061)

三叉神经痛(trigeminal neuralgia, TN)表现为一侧颜面部三叉神经分布区的突发性电击样、烧灼样剧痛[1],严重影响患者生活质量。依据发病机制,临床上将其分为原发性TN(primary TN, PTN)和继发性TN(secondary TN, STN),其中PTN约占85%,表现为桥前池内异常血管襻与三叉神经入脑干区(root entry zone, REZ)相互接触,由此引发三叉神经一系列病理学改变,包括髓鞘脱失乃至轴索损伤[2-3]。DTI可以测定水分子的扩散运动,间接反映神经纤维束的完整性。研究[4]表明TN患者疼痛侧三叉神经FA值明显低于、ADC值高于非疼痛侧和对照组。由于频繁的疼痛信号由受累神经传入高级中枢,PTN患者痛觉传导通路的脑白质微结构也可能存在异常。本研究以DTI为基础,采用基于纤维束的空间统计方法(tract-based spatial statistics, TBSS)分析PTN患者全脑白质各项扩散参数改变及其与临床表现的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年9月—2015年12月38例PTN患者(PTN组),男16例,女22例,年龄40~67岁,平均(55.8±8.3)岁,受教育年限(12.54±3.66)年;均符合国际头痛协会发布的PTN诊断标准:①突发头面部疼痛,持续数秒至数分;②疼痛至少有下述4项特征,疼痛只局限于三叉神经各支支配区;突发、剧烈的针刺痛、烧灼痛、电击痛;可有固定扳机点,刺激该处可诱发疼痛;存在发作间歇期;③无神经系统器质性损害;④排除其他引起颜面部疼痛的疾病。

招募同期年龄、性别匹配的38名健康志愿者(对照组),男16名,女22名,年龄41~68岁,平均(56.1±8.5)岁,受教育年限(12.92±4.13)年。排除患有严重躯体或精神疾病者,药物、酒精依赖者和月经期妇女。由1名高年资疼痛科医师采用视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)对PTN患者进行痛觉测定,在MR检查前连续测定7天,取平均值。本研究经过我院医学伦理委员会论证并同意,所有受试者均知悉检查目的、流程和注意事项,并签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用GE Signa HDxt 3.0T超导型MRI系统,8通道正交头线圈。扫描时以橡胶垫固定受试者头部,佩戴耳塞以降低噪音。先行常规全脑MR扫描,采集轴位T1WI和轴位、冠状位T2WI,以除外脑内器质性病变。随后行覆盖全脑的高分辨解剖结构成像,采用快速扰相梯度回波序列,TR 10.7 ms,TE 4.9 ms,翻转角15°,FOV 256 mm×256 mm,矩阵256×256,层厚1 mm,无层间隔,共扫描144层。最后行轴位DTI扫描,采用SE-EPI序列,TR 10 000 ms,TE 87 ms,FOV 240 mm×240 mm,矩阵128×128,层厚4 mm,无层间隔,共扫描35层,b值取0、1 000 s/mm2,30个扩散方向。

1.3 DTI数据处理及分析 ①格式转换:采用MRIcron软件将原始DICOM数据转化为NIfTI格式。②预处理:采用FMRIB Software Library(FSL 5.0)软件(http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl)对NIfTI格式的DTI数据进行涡电流校正,再将数据对齐到b=0的图像上,去除磁场不均匀性和头动伪影。使用BET工具包去除头皮组织,并应用FDT 3.0工具包拟合扩散张量模型,创建各项扩散张量参数,包括FA值、平均扩散系数(mean diffusivity, MD)、3个本征向量(V1、V2、V3)和对应的本征值(λ1,λ2,λ3),其中λ1即为轴向扩散系数(axial diffusivity, AD),λ2和λ3的平均值为径向扩散系数(radial diffusivity, RD)。③计算PTN组与对照组各项扩散张量参数的差异:采用TBSS方法,首先对FA数据进行预处理(TBSS_1_preproc),将所有受试者的FA图非线性配准(TBSS_2_reg)到FMRIB标准模板(FMRIB58_FA-1mm),并转换到蒙特利尔神经研究所(montreal neurological institute, MNI)标准空间(TBSS_3_postreg);之后生成平均FA骨架,阈值设为0.2,将标准空间FA图投影至骨架上,并将MD等其他扩散张量参数写入MNI空间(TBSS_4_prestats)。④PTN组与对照组间差异比较和弥散张量指标提取:应用randomize工具对骨架化的FA、MD等数据进行逐一体素非参数统计分析,采用TFCE水平多重比较校正(P<0.05,FEW校正,5 000次置换)。将TBSS组间差异结果与JHU标准白质纤维束模板进行比对,提取差异脑区中各项扩散张量参数值。

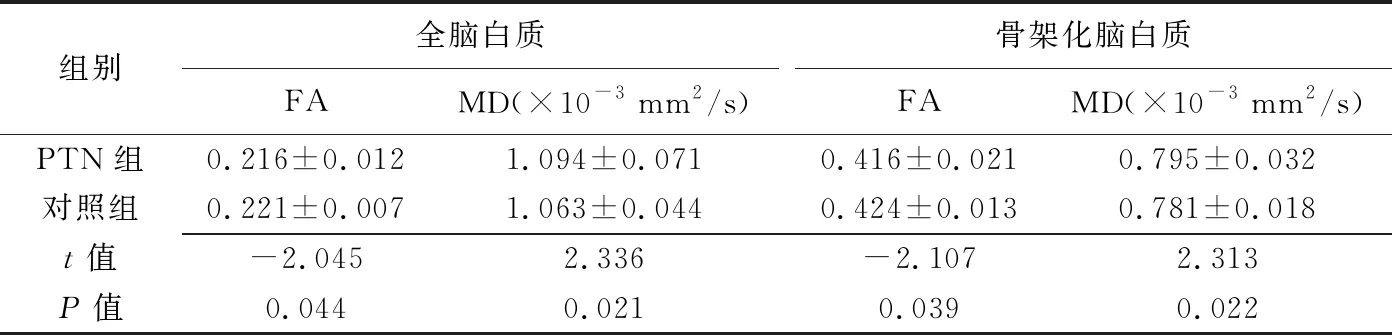

表1 PTN组与对照组脑白质微结构改变比较(±s,n=38)

表1 PTN组与对照组脑白质微结构改变比较(±s,n=38)

组别全脑白质FAMD(×10-3 mm2/s)骨架化脑白质FAMD(×10-3 mm2/s)PTN组0.216±0.0121.094±0.0710.416±0.0210.795±0.032对照组0.221±0.0071.063±0.0440.424±0.0130.781±0.018t值-2.0452.336-2.1072.313P值0.0440.0210.0390.022

1.4 统计学分析 采用SPSS 18.0统计分析软件。符合正态分布的计量资料以±s表示,PTN组与对照组间比较采用独立样本t检验。采用Spearman相关分析评价组间差异脑区的各项扩散张量指标与患者VAS评分的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

PTN组与对照组性别完全匹配,年龄(t=-0.014,P=0.989)和受教育年限(t=-0.063,P=0.858)差异均无统计学意义。PTN组左侧颜面部疼痛17例,右侧21例;病程(7.05±5.32)年,VAS评分(5.79±1.70)分,发作频率(5.90±5.83)次/天,每次发作持续时间(1.32±0.77)min。

2.1 PTN组与对照组全脑白质微结构对比 PTN组全脑白质、骨架化脑白质的FA值较对照组减低、MD值较对照组升高,差异均有统计学意义(P均<0.05,表1);其中全脑白质、骨架化脑白质FA值下降2.12%和1.99%,MD值增加2.92%和1.73%。

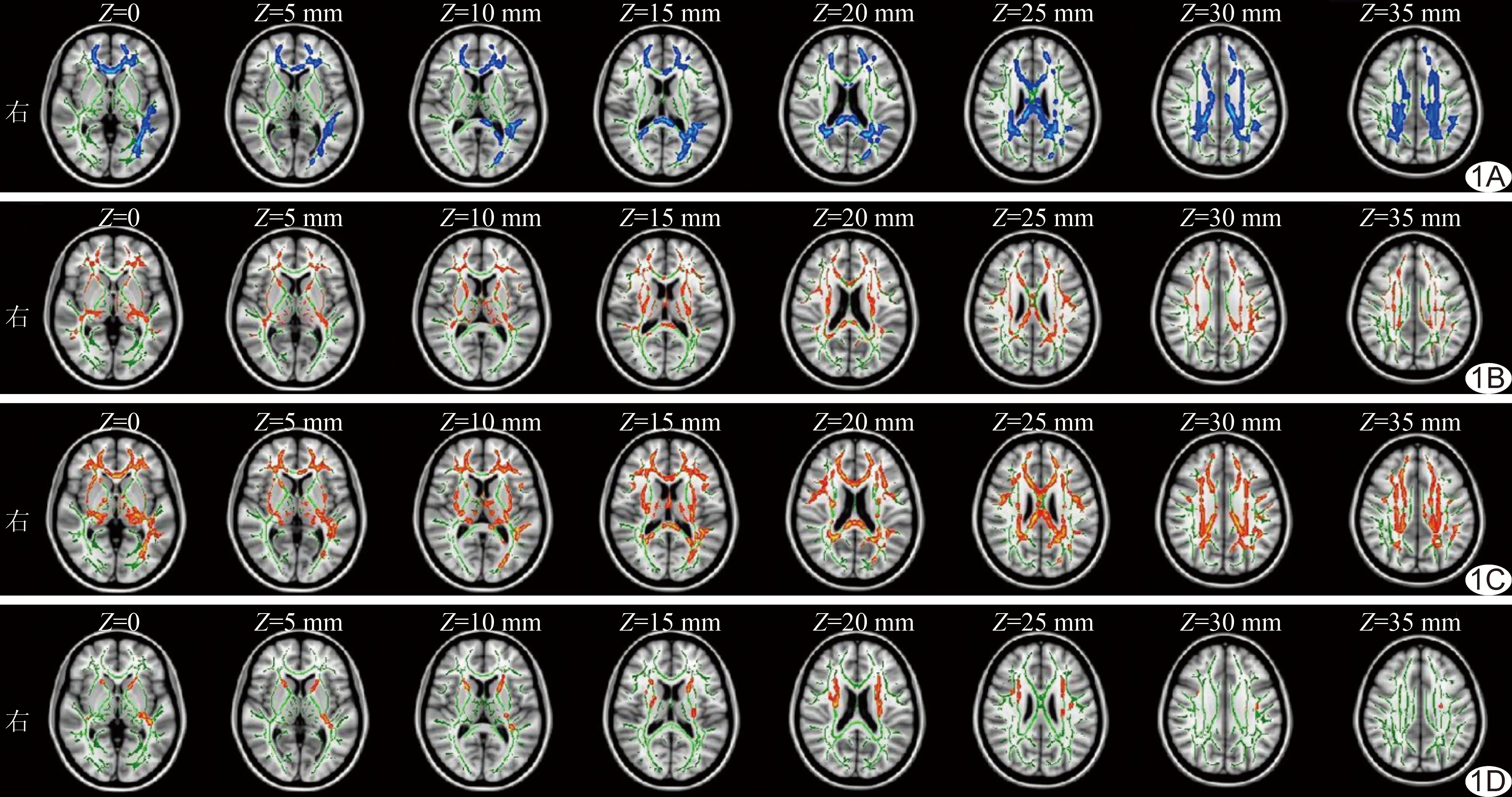

与对照组比较,PTN组FA值减低的白质纤维束包括胼胝体膝部、体部及压部,前放射冠、后放射冠及上放射冠,左侧上纵束、左侧下纵束及下额枕束(P均<0.05,FWE校正,图1A);PTN组骨架化脑白质MD值(图1B)和RD值(图1C)升高的白质纤维束更加广泛,除上述受累脑区外,还包括双侧丘脑后辐射、双侧内囊前后支、双侧外囊、穹窿、右侧上纵束(P均<0.05,FWE校正);AD值升高白质区相对局限,包括双侧内囊前支、左侧内囊后支、双侧上放射冠和双侧上纵束(P均<0.05,FWE校正,图1D)。与对照组比较,PTN组骨架化脑白质内未见FA值升高及MD值、RD值、AD值减低区域(P均>0.05,FWE校正)。

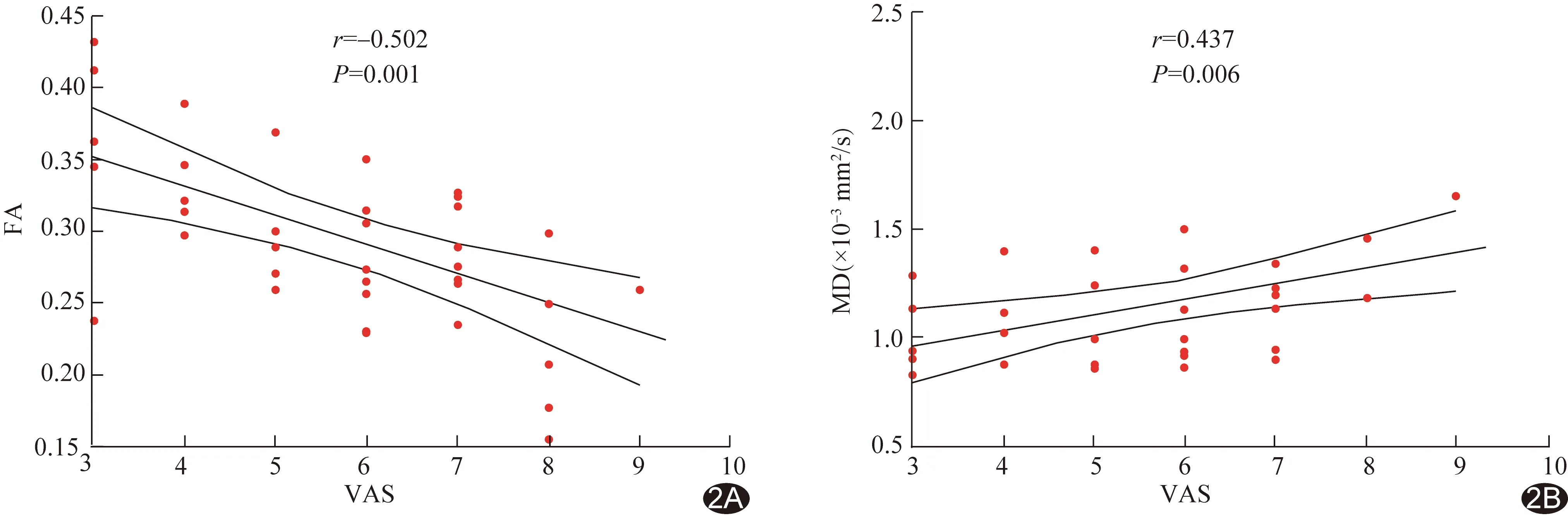

2.2 PTN患者白质微结构异常与临床特征的相关性 对PTN组FA值降低和MD、RD、AD值升高重叠白质区的各项扩散张量指标与VAS进行相关性分析,结果显示左侧上纵束的FA值与VAS呈负相关(r=-0.502,P=0.001,图2A),左侧上纵束的MD值与VAS呈正相关(r=0.437,P=0.006,图2B)。

图1 PTN组与对照组骨架化脑白质中各项扩散张量参数的组间差异脑区 A.FA值减低的脑区(蓝色); B~D.分别为MD值(B)、RD值(C)和AD值(D)增高的脑区(红色)

图2 PTN患者左侧上纵束的FA值(A)及MD值(B)与VAS的相关分析

3 讨论

DTI能无创显示活体组织水分子的扩散特征,从而间接反映脑内白质纤维束的受损情况。TBSS可弥补手动勾画ROI所致主观性强、不易重复等缺陷,能用于分析常规MRI无法显示的脑白质结构异常,现已广泛应用于各类神经精神疾病中[5-6]。本研究采集38例PTN患者和38名健康志愿者的全脑DTI数据,发现PTN患者脑内白质纤维束广泛受损,其中左侧上纵束FA值及MD值与患者颜面部疼痛程度存在一定相关性。

由于多数PTN患者存在桥前池内变异血管与三叉神经REZ相接触,血管对三叉神经的慢性压迫可能产生脱髓鞘、受损髓鞘形成障碍、胶原物质过度沉积等,严重时可致轴索损伤[3],引起神经纤维水分子扩散活动异常。Lutz等[7]发现PTN患者疼痛侧三叉神经FA值明显低于非疼痛侧,而ADC值无显著性差异。尽管FA值仍是量化脑白质完整性最为常用的扩散张量参数,其他指标对分析脑白质病理学改变也有帮助。AD值反映水分子沿神经轴突方向的扩散速率,RD值为垂直于轴突方向的扩散速率,MD值为不考虑扩散方向情况下的局部扩散速率。若平行于轴索方向的扩散张量(AD)与垂直于轴索方向的扩散张量(RD)呈等比例变化,此时FA值保持相对稳定,但已存在轴索内水分子扩散异常[8]。因此,采用多项扩散张量指标能够全面反映三叉神经的微结构改变。DeSouza等[9]发现,PTN患者疼痛侧与非疼痛侧三叉神经REZ的FA值均显著低于健康对照组,MD值、RD值、AD值均高于对照组,而仅FA值在患者疼痛侧与非疼痛侧之间存在差异,故认为三叉神经根部FA值可能是诊断PTN和评估病情的良好生物学标记。

PTN患者反复出现颜面部疼痛,这种伤害感受性信息传入感觉中枢以及负责情绪调控的相关脑区,可能导致相应脑区的白质微结构异常,且中枢神经系统的可塑性变化与外周神经损伤密切相关[10],使PTN患者全脑白质是否发生结构重塑成为研究重点。本研究结果表明,PTN组胼胝体、放射冠、上下纵束、丘脑辐射和内外囊等神经纤维存在多项扩散张量参数异常,提示全脑白质完整性受到广泛破坏;PTN患者痛觉传导通路(丘脑后辐射、内囊、上放射冠和双侧上纵束)MD和RD值升高,而FA值仅在左侧上纵束局部区域存在异常,丘脑和内囊均未发现组间差异。MD和RD值升高主要反映颜面部疼痛诱发的髓鞘脱失、神经炎性反应和继发水肿[11-12],FA值主要与神经纤维轴索损伤有关[11,13],因而推测PTN患者在痛觉传导通路上主要表现为白质脱髓鞘及继发炎性改变。其他类型头面部疼痛(颞下颌关节紊乱综合征、偏头痛等)大多同时存在丘脑和内囊FA值异常[14-15],因此发现丘脑和内囊MD和RD值异常但不伴FA值降低可能对辅助诊断PTN具有相对特异性。此外,本研究发现PTN患者左侧上纵束FA值和MD值与VAS评分均存在一定相关性,而痛觉信息大多经上纵束传入主要躯体感觉区(中央后回和中央旁小叶后部)和第二躯体感觉区(中央前、后回的最下部与岛叶之间)后进行处理和整合,提示作为感觉传导通路中的重要节点,上纵束扩散张量参数有望成为评价患者疼痛水平的重要影像学指标。

此外,本研究发现PTN患者双侧胼胝体膝部、体部及压部以及双侧前后放射冠均表现为FA降低和MD、RD值升高。胼胝体主要负责大脑半球间的信息传递,而胼胝体-放射冠之间的白质纤维束与半球内部的信息沟通有关[16],上述结果提示PTN患者半球间和半球内的感觉信息传递均存在异常。胼胝体膝部、体部及压部通过前后放射冠连接额顶叶皮质区,负责多维度感觉信息的整合,包括认知控制、注意以及情绪反应[17]。PTN患者常处在不同程度的抑郁和焦虑状态中[18],其认知能力也有下降趋势[19],因此胼胝体和放射冠的扩散张量参数异常可能反映患者存在不同程度的认知和情绪障碍。

综上所述,本研究发现PTN患者感觉传导通路及感觉信息整合相关的白质脑区均存在异常,其中丘脑和内囊的MD和RD值同向升高但不伴FA值降低可能是PTN相对特征的扩散张量表现,而左侧上纵束FA值和MD值对评估病情有参考价值。