“湖南渔鼓”生存与保护现状调查报告

“湖南渔鼓”广泛流布于湖南各地,是采用湖南方音,说唱相间、以唱为主,伴奏乐器以渔鼓筒为主,辅以简板、小镲或月琴、三弦伴奏的曲艺表演形式。历史上多在民众举办红白喜事等人生仪俗活动时表演,也时常在茶楼酒肆与街头表演,深深植根于人民群众的日常生活之中。在长期发展中,因各地在语音语汇和唱腔曲调等方面的差异,形成了湘中湘南和湘北湘西各自不同的“说唱”表演风格。

2014年12月,在湖南省文化厅的统一部署下,湖南省文化馆以三个地域特色较为鲜明的省级非遗渔鼓项目保护单位为重要工作支点,申报“湖南渔鼓”为第四批国家级非物质文化遗产代表性项目获得成功,从此开始了“湖南渔鼓”整体保护的历程。因工作关系,笔者参与了“湖南渔鼓”从组织申报到开展保护的全过程,曾两次参与组织了对全省渔鼓的调查工作,较为全面地了解了“湖南渔鼓”的生存与保护现状。

一、调查方式

2015年后,湖南省文化馆作为“湖南渔鼓”的保护单位,为全面了解各地渔鼓的存续状况,更好开展项目保护工作,曾在全省组织了两次“湖南渔鼓”专题调研。

一是2016年7月,全省下发了《关于进一步加强湖南渔鼓项目保护工作的通知》,要求各地从以下六个方面撰写本地渔鼓保护传承情况综述报告并填报相关表格:

①本地渔鼓传承人现状。

②本地开展渔鼓项目保护工作情况(包括相关政策、工作措施、经费投入、调查研究、展示宣传等)。

③基地(传习所、演出场所)建设情况。

④传承机制(传承、培训)介绍。

⑤创演情况(包括创演机制、演出市场情况、收入情况等)介绍。

⑥问题与建议。

二是2018年3月,组织调研小组赴常德临澧县、永州零陵区、衡阳祁东县对“湖南渔鼓”的三个保护传承基地进行实地考察。考察围绕以下八个方面展开:

①是否制定有五年整体保护规划和年度计划?

②是否已组建一支年龄结构合理的传承人队伍?

③是否拥有相对固定的传承传习排练场地?

④目前演出情况如何?是否有演出活动计划和表演场所?

⑤是否有出版书籍或音像制品?

⑥推进渔鼓进校园、进社区开展了哪些工作,成效如何?

⑦对渔鼓的传承与保护有哪些典型经验和做法?

⑧对渔鼓的传承与保护有哪些困难、问题和建议?

通过两次调研,笔者基本摸清了全省各地渔鼓的传承与保护现状,基本了解了各地渔鼓保护的典型经验及存在问题。

二、生存与保护现状

(一)生存现状

據1992年出版的国家艺术科研重点项目《中国曲艺志》(湖南卷)介绍:“渔鼓流布于湖南全省广大城乡”,湖南渔鼓的支派“一是以衡州渔鼓风格为代表,流行于湘方言地区,即湘江流域的湘中、湘南渔鼓;二是以澧州渔鼓风格为代表,流行于澧水、沅水流域,即北方官话西南方言区的湘北、湘西渔鼓。前者往西北一直流布到邵阳、娄底沿资水中游一带,向西南延伸至零陵地区诸县乃至湘桂边境,以及广西桂林地区,湖南南部与广东接壤的郴州地区,长期以来则受衡州渔鼓的影响。后者除散布至湘鄂、湘川边境以外,也向南流传至资水中下游的部分地区。湘东一带赣客方言区内流行的渔鼓,受湘南渔鼓影响较深。”这些介绍说明了渔鼓在湖南省不仅流布广泛,而且支脉繁多。

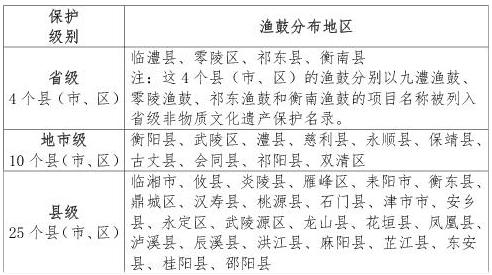

而根据湖南省文化厅编辑出版的《湖南省非物质文化遗产资源分布图集》,截止2014年12月,湖南122个县(市、区)中有38个县(市、区)的渔鼓,被列入各级非遗保护名录(见表1)。

表1:湖南各地的渔鼓被列入各级非遗保护名录情况统计表

而目前,湖南各地渔鼓的生存现状(见表2)。

表2:湖南各地渔鼓项目生存状况调查表

一般来说,表演类非物质文化遗产项目的存续状况,可以通过观察艺人队伍情况和演出情况进行粗略估判。从表2可以看出,截止2018年9月,全省尚有20个县(市、区)有渔鼓艺人。其中,有7个县(市、区)的渔鼓因老艺人年老体弱且后继无人,已基本濒临消亡;有8个县(市、区)的渔鼓传承人处于商演少、带徒少,一般只在本地各种联欢、汇演、惠民活动中演出的濒危状态;仅有祁东县、临澧县、衡南县、慈利县、祁阳县5个县(市、区)的渔鼓在百姓的红白喜事中还有演出市场,部分艺人还能依靠渔鼓演出维持生计,虽不同程度地存在传承青黄不接乃至断代的状况,但还尚有一些生机与活力。由此可知,从2014年12月至今, 已有25个县(市、区)的渔鼓趋于消亡,速度之快让人心惊,需要迅速采取有效措施进行抢救性保护。

(二)保护现状

1.各级政府对渔鼓的财政投入和政策支持情况

近几年来,各级政府对湖南渔鼓的财政投入情况见表3。

表3:各级政府对湖南渔鼓的财政投入情况统计表

从表3可知,中央财政2015-2017年连续三年对“湖南渔鼓”共投入保护专项资金120万元;湖南省财政从2008年至2016年共对祁东县、临澧县、零陵区、衡南县的渔鼓投入项目保护专项资金81万元,2017年对湖南省文化馆投入项目保护专项资金10万元;市级财政除对市级传承人中的渔鼓传承人每年给予补助资金3000元外,全省其它地方没有一个市州的财政对渔鼓给予过项目保护专项资金;县级财政有祁东县、零陵区的渔鼓项目经常得到县财政的专项活动经费,有祁阳县、慈利县、永顺县、鼎城区的渔鼓项目偶尔得到过县财政2-3万元的专项活动经费,还有桃源县、龙山县2个县的渔鼓传承人每年可得到县财政的传承人补助资金。

此外,除祁东县的财政预算有渔鼓保护资金,其他各县(市、区)及所在市州都没有对本地渔鼓的定向性保护政策。

对照表2和表3 可以看出,有政府财政投入和政策支持的地方,渔鼓的生存状况明显好于没有的地方。

2. 保护工作施行情况

(1)保护规划施行不力

古人云“凡事预则立,不预则废”,一项工作如果制定了科学、合理的规划和计划,就能够明确目的,避免盲目性,保障工作循序渐进、有条不紊。2014年,湖南省文化馆在申报国家级非物质文化遗产项目材料中曾为“湖南渔鼓”制定了(2014-2018)五年保护计划。2016年,根据文化部的要求,湖南省文化馆又制定了“湖南渔鼓”的“国家级非物质文化遗产名录项目‘十三五时期(2016-2020)保护规划书”。但这两个保护规划的制定和施行,存在以下问题:

一是规划质量不高。原因有三点:①在两次制定“湖南渔鼓”保护规划之前,均未对全省各地渔鼓的历史情况、艺人现状、演出市场、经典曲目等进行实地调查,掌握全省渔鼓的基本情况不够全面;②规划的制定没有邀请非遗保护专家、曲艺专家和规划编制专家参与和指导,仅由工作人员根据非遗保护工作的一般性要求制定,而工作人员又不太懂曲艺知识,对湖南渔鼓的传统节目、基本唱腔、表演方式等专业知识不够了解;③对制定的规划是否合理、科学,是否能得到有效执行缺乏全面充分的论证。

二是规划施行困难。原因也有三点:①中央财政支持国家级非遗项目保护方面还没有形成与项目保护规划直接挂钩的监管机制。②两次制定的“湖南渔鼓”保护规划因没有专题向省文化厅、省财政厅等部门报告并经审定同意,无法得到本省相关政策与经费的有机支持。③没有与相关市州及县(市、区)文化主管部门加强协作,建立起按保护规划协同开展“湖南渔鼓”保护的协同工作机制,使得制定的两个规划流于纸上、无法落地并得到全面有效施行。

(2)已开展的“湖南渔鼓”保护工作

作为“湖南渔鼓”的项目保护单位,湖南省文化馆得到了中央财政专项非遗保护资金的支持,在全省开展了以下保护工作:

①初步形成了联合保护机制。2015年11月,湖南省文化馆与临澧县文化馆、祁东县非物质文化遗产保护中心、零陵区文化馆分别签署了合作协议,约定由湖南省文化馆牵头,三个合作单位参与,共同对“湖南渔鼓”实施整体保护。2016年,湖南省文化馆给这三个合作单位分别颁发了“湖南渔鼓传承保护基地”匾牌。根据这个联合保护机制,2015年和2017年,湖南省文化馆得到中央财政“湖南渔鼓”专项保护资金后,即分别与三个保护基地签订协议,转拨了8万元和9万元,要求按照中央财政专项资金的使用要求,完成“支持组织传徒授艺活动、举办传承人培训班和推进‘湖南渔鼓进校园”等工作任务。在2018年3月的实地调研中,湖南省文化馆还对三地拨付资金的使用绩效进行了督查。

②组织了两次全省渔鼓调研。详情前文已经说明。

③组织了一次全省渔鼓汇演活动。2016年7月17日至20日,湖南省文化馆组织举办了“渔乡鼓韵——首届湖南渔鼓汇演”系列活动。在全省选调12个渔鼓精品节目在长沙进行了3场公益性演出,取得了较好的社会反响。期间还召集各地渔鼓传承人和本省曲艺专家一起座谈,来自全省各地的渔鼓艺人都因为有了湖南省文化馆这个“娘家 ”而欢欣鼓舞,大家敞开心扉,积极为“湖南渔鼓”保护献计献策。

④完成了《湖南渔鼓集粹》一书的资料收集工作。在2016年下发的《关于进一步加强湖南渔鼓项目保护工作的通知》中,湖南省文化馆还要求全省各地收集、整理、上报:a.本地渔鼓传统节目和经典节目的曲本、曲谱等资料(包括相关资料,如创作人信息等);b.相关传承人的生平介绍及照片;c.本地渔鼓演出照等资料,为编撰出版《湖南渔鼓集粹》做了素材准备。

(3)各地渔鼓保护的典型經验

各地在渔鼓保护方面积累的一些经验:

一是政府重视是渔鼓保护的坚强后盾。祁东的渔鼓不仅在湖南省甚至在全国都可称为渔鼓从业人员最多、年演出场次最多、观众最多的。2007年,中国曲艺家协会还因此授予祁东县“中国曲艺之乡”的称号。这些成绩的取得,除因祁东的渔鼓有着深厚的群众基础外,祁东县委、县政府对渔鼓的重视也起着决定性的作用。具体举措有:①2000年成立了以渔鼓传承人为主体的祁东县曲艺家协会,县委、县政府将该协会工作经费纳入财政预算,每年6万元;②祁东县非物质文化遗产保护中心作为祁东渔鼓的保护单位, 2015年单列为独立法人单位,年财政预算15万元;③祁东渔鼓每年的重大展演传承活动、文化交流等,县里一事一议,随报随批,保证活动正常开展;④自2003年起,祁东县每两年一届,已连续举办了五届祁东渔鼓大赛,有效提高了渔鼓艺术和艺人的社会影响;⑤2016年,建立了1个祁东渔鼓传习所,至今已举办4期青年渔鼓艺人培训班,培训学员80人;⑥自2011年起,县财政拨转款在祁东县职业中专创办以渔鼓为主的曲艺表演专业,全日制教学,已培训三届渔鼓学员共60人。

二是搭建平台,支持渔鼓传承表演。常德市临澧、津市、桃源、安乡4县的非遗保护部门重视包括渔鼓在内的鼓书保护传承基地、鼓书传承活动示范点及鼓书表演场所建设,将这些场所设立在居民社区活动中心、县城娱乐表演场所及一些茶馆、茶社等。自2015年起,每个县挂牌设立鼓书传承表演场所少则6个,多则15个,每个场所都组织渔鼓和鼓盆歌、说鼓、对鼓等鼓书艺人常年驻场表演,天天演出、场场爆满。这既帮助鼓书艺人有了稳定的表演场地和稳定的生活来源,也让当地民众有了固定听书和接触了解渔鼓艺术的场所,并慢慢养成了听鼓书的日常休闲习惯,鼓书艺术传承发展的群众基础日益深厚。此外,祁东县也将餐饮文化与渔鼓有机结合,创建了一个开福曲艺音乐茶楼,为渔鼓艺人搭建了一个演出平台。

三是组织竞赛活动,促进渔鼓传承。常德市文化馆自2006年起,每两年举办一届包括渔鼓在内的鼓王擂台赛,已成为广受群众喜爱的品牌文化活动。每届擂台赛都会吸引全市各地包含渔鼓在内的各种鼓书艺人同台竞技、角逐鼓王。每届鼓王不但在本地一夜成名,在演出市场上也身价暴涨。这对年轻人加入渔鼓传承队伍起到了良好的激励作用,也促使所有鼓书艺人对表演艺术不断精进。擂台赛的持续举办,将包含渔鼓在内的鼓书创作与演出活动推向活跃和繁荣,并得到了全国文化界赞誉和学术界关注。

四是重视渔鼓的普及与推广。永州市零陵区的渔鼓在2012年前已呈濒危状态,仅有屈指可数的1-2位传承人。2012年成为湖南省级非物质文化遗产项目后,零陵区非遗保护部门通过积极组织传承人进校园、社区、机关、企事业单位及乡村,辅导排练渔鼓节目在各种校园艺术节、专题晚会、企事业单位联欢、百姓广场月月乐及送戏下乡、演艺惠民等活动中演出,尽力让渔鼓深入民众生活,让更多的民众有机会接触渔鼓并参与渔鼓的表演活动。同时,为方便爱好者学习渔鼓,还组织传承人在学校、广场、公园开办渔鼓普及培训班,培训渔鼓爱好者1300余人;开办常年固定培训班,培训基本具备渔鼓表演能力的学员约60人。通过这些举措,已让渔鼓有了一定的社会影响和群众基础,恢复了一些生机。

以上笔者全面分析了目前“湖南渔鼓”的生存与保护现状,相信掌握了这些情况,就为今后科学开展“湖南渔鼓”保护工作打下了良好基础。

2018年9月28日

作者简介:胡敏 ,女, 出生于1969年6月,中国人民解放军国防科技大学本科毕业,中共党员。1992年进入湖南省群众艺术馆工作至今,曾任共青团总支书记、艺术培训部副主任、馆办公室主任、省非遗保护中心办公室主任等职务,现为馆工会主席、副研究馆员。历年来参与了全省群众文化、非物质文化遗产保护领域多项重大活动和重要工作任务的策划、组织工作,熟悉全省公共文化服务、非物质文化遗产保护工作基本情况。对群众文化、公共文化服务尤其是非物质文化遗产保护工作有较深入的研究,撰写并发表《试论新时期文化馆工作职能的转化》《试论湘绣技艺的传承与发展》《进一步强化和完善对非遗传承人的保护与管理》等论文和调研报告十余篇;参与湖南省文化厅出版的《湖南非物质文化遗产资源分布图集》《湖南省非物质文化遗产传承人图典》等书的编审工作。