从传统经典中汲取家教智慧

主讲人_陈岳

历史的车轮滚滚向前,科技的发展日新月异,但人性和人伦却是静水深流,缓慢而幽深。时间对人心的建设和破坏常常是同时进行,所以,我们需要经典。

真正深达人性的经典,是全人类的共同财富,也是家庭教育的宝贵资源。每一个中国人的心中,必定有一群天真烂漫的蒙童,在河边柳下,在稻花香里,诵读着子曰诗云的韵律;每一个中国人的心中,也必定有一群百折不回的君子,在庙堂沙场,在江湖田间,践行着蹈死不顾的气节。这是我们中华文明代代相承的血脉,这是我们中华民族赖以凝聚的根基。

鲍鹏山老师说:“中国几千年维护国家统一的最伟大、最恒久的力量,不是秦朝的军队,而是那些在乡村拿着一本线装《论语》,带领学生们朗读‘子曰,学而时习之’的私塾老秀才。”

同样,几千年来,巩固我们血缘亲情,构建我们家庭伦常的,不是坚船利炮,不是《圣经》、上帝,而是我们流传千年的中华传统经典。

让我们一起来探究,从传统经典中,我们究竟能够收获什么样的家教智慧。

“百善孝为先”

“一孝立,万善从”“百善孝为先”——我们要从传统经典中学习孝道智慧。

传统经典为什么注重孝道?因为对父母的情感,其实是我们人类产生的所有情感中的第一种情感。家庭是社会的细胞,是社会的基层单位,如果一个人连自己的父母都不爱,又怎么可能去爱其他人,去爱生活爱社会呢?这大概就是古代“以孝悌治天下”的理念所在吧。

我们现在很多父母受了西式教育的影响,在家庭教育中放弃要求,放弃管理,以孩子意志为中心,认为这就是家庭民主、平等,就是释放儿童天性,殊不知这才是误入歧途。家长们可能没有意识到,西方的教育民主是建立在宗教信仰基础上的,上帝面前,人人都是兄弟姐妹,人人平等,但他们有《圣经》、有教会、有教堂,这些都是规范成长中的子女的重要教育资源。而当没有宗教传统的我们以释放天性为由,放弃自己对子女教育引导的职责、放弃对孩子的正面管教之后,得到的就常常是苦涩了。

我们有哪位家长希望自己孩子成为逆反心重、对抗性强、对人缺乏友善、脾气暴躁、以自我为中心,甚至反人性、反社会的人呢?我们甚至不愿我们的孩子遇到这样的人。记得以前有篇文章叫《远离你身边的垃圾人》,大意就是提醒大家不要和这类人直接冲突,否则受害的只能是自己。这几年见诸媒体的多起弑母案,其实都是这种极端人格酿成的悲剧。

陈岳,著名国学推广人,本心书院特邀专家讲师

“孝”是人类一切情感的起点,老祖先创造“教”字时,一半是“孝”,一半是“文”,明明白白告诉我们“教”首先就是“孝的文化”。《孝经》中孔子有言:“夫孝,德之始也,教之所由生也。”也正是告诉我们,“孝”是一切品德的开始,一切教育的源头。学习“孝道”,懂得“孝道”,践行“孝道”,就是学会用善良和温情来对待我们生活的世界。一个受过良好家庭教育的人,大多能做到“孝悌”,而懂得并践行“孝道”和“悌道”的人,到了社会上,与他人相处一定更融洽,社会自然也就更加和谐。

“志不强者智不达”

“志不强者智不达”“志不立,天下无可成之事”——我们要从传统经典中学习“立志之道”。

“修身齐家治国平天下”是一代又一代中国读书人的精神成长动力,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”是中国读书人的最高理想和生存目标。让孩子从小建立远大志向,就是让他不为眼前的利益所困扰,不被物质的诱惑所蒙蔽,不被世俗的价值观所左右。

传统经典告诉我们,成功不仅意味着个人人生价值的实现,同时也是长辈与家族的人生价值实现,扩而广之,是民族和人类价值的实现。要想使子孙自立自强,成为有理想有作为的人,关键是鼓励他树立人生志向。孔子一辈子的追求是“天下有道”,尽管历经磨难,甚至被很多人嘲笑,但是他从没有停下追求目标的步伐。正是他的躬身践行,形成了我们读书人百折不回、蹈死不顾、“知其不可为而为之”“虽九死其犹未悔”的生命姿态,这和钱理群先生所说的“精致的利己主义者”是多么巨大的反差!

我们今天的很多家长,常以眼前利益来敦促孩子勤学苦读,殊不知,造就的可能是鼠目寸光、狭隘自私的利益至上者。一旦这些切近的目标实现,孩子就可能失去前进的动力。家教的目的,是为了孩子“敦伦立品、修身树德、绍继家风、培育人才”。在孩子入世之前,完成其人格教育,教其如何修德、守分、进学、处世、立业,正是传统经典的担当。

“德不孤,必有邻”

“德不孤,必有邻”,“君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也”——我们要从传统经典中学习“相处之道”。

每个人都不是一座孤岛,总与他人发生着千丝万缕的联系。很难想象,一个不会与人相处的人,怎么会实现家庭的期许,践行自己的理想,到达成功的彼岸。“夫子之道,忠恕而已矣!”严于律己,宽以待人,尽忠职守,成人之美,是我们中国古人的处世智慧。“忠恕”之道,正是其核心。

有的朋友一看到“忠”就皱眉头,总觉得是在强调“愚忠”,在鼓吹培养奴才,他们狭隘地把“忠”理解为忠于君主或忠于权威。其实,传统文化中讲“忠”,更强调内心的真诚,内涵也要丰富得多。

某种程度上说,“忠”涉及我们生活中的方方面面。比方说,对家人和朋友真诚相待,对自己的职业尽忠职守,对他人托付之事竭尽全力等,就是“忠”在感情、生活、事业等方面的体现。心怀仁爱的人,应该不断提升自己,让自己具备帮助他人的能力,并且乐于帮助需要帮助的人。所以,尽己之心以待人叫“忠”,推己之心以及人叫“恕”。“忠”就是尽忠职守,相当于孔子说的“己欲立而立人,己欲达而达人”,就是要对人负责,有责任感。而“恕”就是推己及人,相当于孔子所说的“己所不欲,勿施于人”,有宽容精神,能善待别人。

孩子没有宽广的胸怀,不能包容不顺心的人和事,就无法快乐地生活。宽广的胸怀不是天生的,是靠后天培养和教育。研究表明,一个人的性格主要是在儿童、青少年阶段形成和基本定型的,特别是早期对人的一生影响很大。

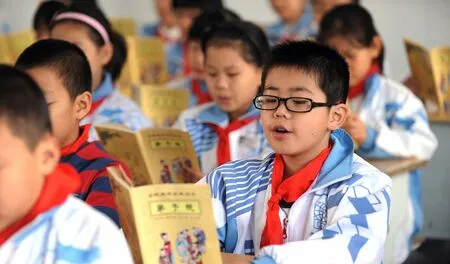

陈岳吟诵小课堂,带孩子们一起吟诵

《弟子规》究竟该不该给孩子读?这个话题一直广受争议。陈岳认为,《弟子规》该读,但应该放在家庭中来读,它是家庭教育的好教材

因此,重视培养孩子宽以待人的良好性格尤为重要。一个人的胸怀能容得下多少人,就能够赢得多少人,“有成天下之志者,必有容天下之量,而后能成天下之功”。

“君子有九思”

“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义”——最后,我们要从传统经典中学习“修身律己之道”。

南怀瑾先生毕生致力于弘扬中国传统文化。2008年,他指导郭姮妟创办了吴江太湖国际实验学校,以中国传统文化为核心培育人才。图为2012年,南怀瑾先生参加第一届毕业典礼

《大学》有云:“欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身。”可见“修身”对于实现人生价值有非常重要的作用和影响。古人所说的“修身”,就是学习做人的道理,是教化和教育,做有文化涵养的文明人。要达到这一目的,就要养成时时律己的习惯。生而为人,最可贵的是能够自我管理,对自己的言行举止反省修正,让身行端正,心念善美。身心修养好了,性情自然和美,品行自然高贵。

孔子喜欢用“君子”这一高尚的人格标准作为教导弟子们修身的目标,一部《论语》,随处可见君子与小人在修身上的对比。例如,“君子泰而不骄,小人骄而不泰”,“君子坦荡荡,小人长戚戚”,“君子之德风,小人之德草”,“君子和而不同,小人同而不和”,“君子喻于义,小人喻于利”,等等。用一系列对比,刻画出君子与小人在修身上的高下境界,以此激励学生做“君子儒”,而不要做“小人儒”。

古人对修身如此重视,可谓充满了智慧。当我们把这样的智慧浸透进家庭教育,传递入孩子心灵,就如同交给了孩子一把自我管理、自我成长的金钥匙。叶圣陶先生说:“为教者必期于不须教。”也就是做教育的人一定要努力让受教育者不用你教育。因为,最好的教育永远是自我教育。“修身律己”就是让孩子学会自我教育。

《大学》说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”所以,学会修身律己,是教育的目的,是成长的根本,是完善人格的基本路径,也是我们前面所讲的各条达成的要害和纲领。

从传统文化学修身,首先要学正心诚意的修身态度,要有敬畏之心,学会慎独慎微,还要能常思己过、勇于反省。一个正心诚意、孝敬父母、善待他人、志向远大、有敬畏心、勇于反省的人,我们怎么会担心他误入歧途、荒废生命呢?这,就是传统经典里始终承载的教育智慧。

如何发挥经典智慧的作用?

传统经典博文约礼,发微探赜,其内蕴与精髓绝不仅仅只有这些,对家庭教育的启示也远远不止如此。比如,“义利之辨”塑造我们的金钱观,“器用之辨”塑造我们的“人才观”,“文质之辨”塑造我们的“审美观”。那么,疑问来了:既然传统经典如此博大精深,我们怎么让它在自己家庭教育中发挥作用呢?

其实,解决的途径非常简单,一个字:读!

首先,“为什么读”:

古人从不认为父母必须要修成“完人”,或者必须要学富五车才能教育孩子,因为,我们每一个家庭都有最好的老师,那就是:历久弥新的传统经典。让孩子诵读经典,学习圣贤的教诲,就是最好的自我教育。

其次,“读什么”:

儿童诵读,从我们的传统蒙养教材开始,《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》《弟子规》。联合国教科文组织将《三字经》列为“儿童德育教科书”向全世界推广。

《三字经》集中概括了中华文化的基本道德精神,对四书五经、诸子百家、天文历史等有基本介绍,言简意赅,确实适合儿童启蒙教育。《弟子规》也是一本家庭教育的好教材,同时也是开启童蒙心灵的金钥匙。人生有六件事,比“学习文化”更重要,“弟子规,圣人训。首孝弟,次谨信。泛爱众、而亲仁。有余力,则学文。”这是一种精神培养和性情养成,为孩子以后继续学习中国文化经典打下良好基础,也为学习科学文化知识做了良好的铺垫,使他终身受益。

此外还有《幼学琼林》《龙文鞭影》《增广贤文》《笠翁对韵》,再深入《论语》《大学》《中庸》《孟子》《孝经》等经典,我们会发现,孩子就此打开了一个通向“自我教育”的宝库。

最后,“怎么读”:

南怀瑾先生说:“人类原始的教育方法,只有一个,就是背诵。尤其是读中国书,更要高声朗诵。高声朗诵,有什么道理呢?这个含意很多,朗读多了,自然懂得言语与文字的音韵学。换句话,也懂得文字和语言之间拼音的学问。不管中文、外文,高声朗诵,慢慢悟进去,等长大了,音韵学懂了以后,将来的学问就广博了,假使学外文,不管英文、法文、德文,统统会悟到音韵的拼法,一学就会。在中国古代,这是个普通的教育法,大家都会的。”

清代散文家刘大櫆在《论文偶记》中说:“积字成句,积句成章,积章成篇,合而读之,音节见矣,歌而咏之,神气出矣。”

诵读就是朗读和背诵。朗读是一种眼、耳、口、脑多种生理机能共同参与、协调动作的阅读,它能训练语音,再现文字情境,加深理解,培养记忆力、语言感受力、口头表达力,增强语感;背诵则是在理解的基础上熟读而成,有助于积累丰富的语言材料,是学习生涯中的“记忆力体操”,长期适度训练,可以开发、强化学生的记忆力。

对于初始识字的孩子来说,能够让孩子大声诵读就是成功。至于语义,完全可以等理解力发展后再慢慢去体会,正所谓“书读百遍,其义自见”。所以,儿童诵读经典,家长不必强行解说,否则就变成了灌输和说教,反而消解了孩子在诵读中的成就感。只要孩子在诵读中体会到成功的喜悦,老师和家长再给予充分的鼓励,他们就一定会爱上诵读。爱上诵读的人,很容易养成终身阅读的习惯。

当一个孩子喜欢上阅读,他就拥有了自我教育、自我发展的能力。如果他读的又全是人类文明积攒下来的宝贵经典,这些经典经过千百年考验,有足够力量去抵御各式歪理邪说的诱惑,家长还怎么会担心孩子走上令人担忧的道路呢?

孩子在十二岁以前,正是记忆力强于理解力的时期,也是性格、品德的重要塑造期,诵读传统经典,不仅积累下许多的做人道理、人生格言和文化知识,而且进一步开发了右脑智力,还能够训练孩子的专注力,培养孩子的自信心,诵读传统经典,等于为孩子请到了无数位古往今来的圣贤君子做家教,我们何乐而不为呢?

而如果每一个人都在传统经典的滋养下成长,我们的中国将重回真正的礼仪之邦,我们的民族就是一个有“天地之心”、有“生民之爱”的民族!