延展与辩证:后记的叙事学分析

李志艳,陈建伟

(广西大学 文学院, 广西 南宁 530004)

后记,又称跋、后叙和跋尾等。法国叙事学家杰拉德·热奈特将之列为“副文本”中较重要的一种,以区别于具体作品正文本。虽然热奈特的《叙事话语》从顺序、时距、频率、语式和语态的角度对普鲁斯特的《追忆似水年华》进行了详细的叙事机理的剖析,提炼出能应用于其他文学作品叙事学分析的方法论,为叙事学的学科建构奠定了基础,但是他并没有将叙事学所研讨的主体对象延及其提出的副文本。副文本叙事学研究目前还是叙事学这门新兴学科研究的空白,本文在这一不足的基础上,以后记为文本对象,探讨元叙述、自叙事和他叙事的叙事学理论。

一、迷失的盲点:叙事学理论之批判

叙事学,说得简单一点,就是关于叙事文本或叙事作品的理论。它在对意义构成单位进行切分的基础上,探讨叙事文本内在的构成机制,以及各部分之间的相互关系,从而寻求叙事文本区别于其他类型作品的独特规律。同时,它也研究叙事、叙事性,即何种因素构成叙事,使作品具有叙事性等方面的内容。这样的研究使叙事学得以不断扩大自己的研究范围,在保持以语言媒介为核心的叙事文本作为研究基础的情况下,将研究的领域扩展到由其他媒介所构成的叙事文本中。[1]2

叙事学的源头最早可以追溯到古希腊,在柏拉图的《理想国》中,苏格拉底对叙述和模仿作出了区分:“如果诗人处处出现,从不隐藏自己,那么模仿便被抛弃,他的诗篇就成为纯纯粹粹的叙述。”[2]98亚里士多德则在《诗学》中提出模仿的两种类型是纯粹的叙事和直接表现,将纯粹的叙事纳入模仿的范畴中。苏格拉底认为纯粹的叙事是表现的,而亚里士多德则认为纯粹的叙事是再现的。

法国哲学家柏格森认为,能讲故事是人类文化之所以成形的原因之一。法国文学理论家罗兰·巴特指出,“叙述是在人类开蒙、发明语言之后,才出现的一种超越历史、超越文化的古老现象。叙述的媒介并不局限于语言,可以是电影、绘画、雕塑、幻灯哑剧等等,也可以是上述各种媒介的混合。叙述的体式更是十分多样,或神话、或寓言、或史诗、或小说,甚至可以是教堂窗户玻璃上的彩绘,报章杂志里的新闻,乃至朋友之间的闲谈,任何时代、任何地方、任何社会,都少不了叙述。”[3]79也就是说,柏格森和罗兰·巴特都认同叙述伴随着人类文明的产生而产生,是人类文明的基因。

虽然不少学者都论及叙事或叙述,但叙事学的形成要追溯至20世纪20年代。俄国形式主义流派托马舍夫斯基在《主题》(1925)中对本事(fable)和情节(sujet)进行了区分,认为“本事就是实际发生过的事情,情节是读者了解这些事情的方式”,“本事不仅要求有时间的标志,而且有因果关系的标志”[4]238-239。托马舍夫斯基对本事的理解影响了此后诸多学者对于叙事的定义。福斯特在《小说面面观》(1927)中将故事和情节二分:“故事是对一系列按时序排列的事件的叙述。情节同样是对桩桩事件的一种叙述,不过重点放在了因果关系上。‘国王死了,王后后来也死了’,是个故事。‘国王死了,王后死于心碎’就是个情节了。”[5]79这段话也就是说故事强调时间的线性延展,情节强调逻辑的因果链。普洛普在其《故事形态学》(1928)中按“功能”将俄罗斯民间童话划分为31种类型,其分析方法对叙事学产生了重要影响,被看作是叙事学的奠基之作。

叙事学(又称叙述学)最初是作为结构主义分支出现,后发展成为独立学科的。它关注文本内部,重科学性、系统性,主要探讨叙事作品内部的结构规律和各种要素之间的关联,属于形式研究的范畴。[6]2叙事学发展至今,可分为两个阶段——经典叙事学(结构主义叙事学)和后经典叙事学。1966年,巴黎的《交流》杂志出版了以“符号学研究:叙事作品结构分析”为主题的一系列论文集,其中探究了后来叙事学所关注的一些问题。1968年,法国文论家托多罗夫的《诗学》探讨了诸如叙述视角、文本框架、叙述句法、转换和语式等一系列问题,叙事学学科的命名就来源于其于1969年出版的《<十日谈>语法》。1970年,罗兰·巴特的《S/Z》以巴尔扎克的《萨拉辛》为范本,从功能的角度,按经验、个人、科学、真相和象征的声音来划分五种符码——布局符码、意素符码、文化符码、阐释符码和象征符码。1972年,热奈特发表的《叙事话语》以普鲁斯特的《追忆似水年华》为例,从顺序、时距、频率、语式和语态五个维度总结叙事话语的方法论。申丹认为,以普林斯和查特曼等人为代表,他们认为故事结构和话语技巧均很重要,因此在研究中要兼顾两者。[7]621973年,普林斯的《故事的语法》遵循转换—生成语法,探究“最小故事”“核心简单故事”“简单故事”和“复杂故事”这四个层次的特征和转换生成模式。1978年,查特曼发表的《故事与话语》区分了“故事/话语”:“叙事的‘是什么’,我称之为其‘故事’(story);‘如何’,我称之为其‘话语’(discourse)”[8]9。其中还分析了叙事结构的四个维度:表达的质料、表达的形式、内容的质料和内容的形式。

从20世纪80年代开始,经典叙事学逐渐走向低潮。里蒙·凯南被赫尔曼认为是从结构主义叙事学转向后经典叙事学的第一人。里蒙·凯南认为,基于传统分析模式的叙事学研究忽视了一系列与叙事话语相关联的问题,包括超越语言媒介之外的符号系统如绘画、电影,甚至于意识形态等这样一些相互关联的问题。[9] 157-166经典叙事学将文本视为封闭的自足体,当结构主义叙事学家对文本内部的结构方法探索殆尽时,叙事学这门学科也就不得不面临发展困境。经典叙事学演变为后经典叙事学,不仅仅是学者们对传统叙事学理论的反思,而且也是叙事学研究向更深刻更宽泛领域拓展的结果。后经典叙事学吸收了解构主义、读者反应批评、精神分析学、历史主义、修辞学等一系列相近学科的成果,从内部研究转向内外研究相结合的方法,开辟了叙事学研究的新视域。这一演进在20世纪90年代走向高潮,涌现了如修辞叙事学、女性主义叙事学、认知叙事学、电影叙事学、社会叙事学和电子网络叙事学等后经典叙事学的分支。

热奈特将副文本比作“阐释的门槛”,序跋会“论及作品内部的相关内容:说明作品标题、主旨、结构、版本、文类等,评价作品的优劣、地位等。也会叙述作品外部的诸多因素,如介绍作者的思想、写作意图、创作方法等,交待作品的原型、本事、写作语境、文化背景等”,[10]P21是连接文学内部研究与外部研究的“门槛”。经典叙事学侧重于文本的内部研究,而后经典叙事学在沿用叙事结构和话语理论的前提下,将叙事学理论推及外部研究。副文本是沟通文学内外部研究的门槛。建构后记叙事学,对缝合经典叙事学和后经典叙事学的间隙有重大的意义。

经过上述文献梳理,反思当下的后经典叙事学,尽管它汲取了其他流派的方法论,将叙事学的研究范畴从文本延及其他媒介,但叙事学始终没有将研究对象延伸到副文本,导致叙事理论建构的封闭性,叙事理论的触角被禁锢,且叙事学家大多从功能的角度划分文本的最小结构单元,因此,本文从后记的表达内容来切割后记叙事的六种符码具有一定的开创性。目前,叙事理论的系统思考缺乏辩证性,因为叙事系统的主、副系统之间的关系不是简单的层属关系,而是关涉性的相互交叉、相互溢生的关系。“后记”就是这样一种典型叙事,能突破叙事理论延及的不足。

二、后记的元叙事

明代的徐师曾在《文体明辨序说》中有言:“按‘题跋’者,简编之后语也。凡经传、子史、诗文、图书之类,前有序引,后有后序,可谓尽矣;其后览者,或因人请求,或因感而有得,则复撰词以缀于末简,而总谓之‘题跋’。”[11]136清朝的曾国藩在《经史百家杂钞》中说:“序跋类,他人之著作述其意者。”[12]1晋代葛洪《西京杂记跋》被认为是第一篇后记。跋自宋代才开始盛行,欧阳修的《集古录跋尾》标志着跋这一文体的确立。 宋、明、清时期的跋文多为藏书、藏碑而作,具有“辨章学术,考镜源流”的学术价值。自五四以来,随着我国出版事业的繁荣,后记也随之兴盛起来,成为文学史家研究的重要资料。

清代学者将序跋归为散文。当代学者在前人研究的基础上将散文分为文学性的、应用性的和两可性的,而序跋属于两可性的。跋文大多短小,或表现作者的生平、写作过程和写作目的;或“用鉴定、考释、分类、分解、举例、引用的说明方法来介绍著作的写作体例、著述范畴、研究方法、分类方式”[13]6;或怀念与师友的情谊,表达对作者的追忆;或“用议论说理的方法直接阐述著作的选题价值、学术意义、在学术史上的地位,在某一学科的独到领域,甚至扩展为对某门学科渊源的追溯与回顾”[13]6-7;或“以书的出版为由头,展开某个话题,或借题发挥,以著述者的人品节操、学术风范讽喻流弊,作合情合理、一针见血的评析”[13]7。以上所列的最后一种跋文最为常见。金宏宇的《文本周边——中国现代文学副文本研究》从副文本的价值、序跋论、题辞论、图像论、注释论、广告论和笔名论等七个维度探究中国现代文学,挖掘副文本作为版本批评的史料价值。

纵观中国跋文的学术史,我国学者对后记的研究仅限于文体学和史料学,对后记的考究欠缺叙事学的维度。笔者认为,后记写于书籍或文章后面,是作者与读者直接交流,对主文本进行缝合的元叙事。

在正文本中,真实作者以叙述者的身份创造文学形象和读者进行交流。在后记中,真实作者直面读者,通过谈论文学形象、创作缘由、写作经过、人物原型等和读者沟通,是叙述的叙述,亦即元叙述。但与出现在正文本的元叙述不同,后记的元叙述的叙述声音是真实的,而正文虽然以作者的语气和读者交流,但仍然是虚构的。如在马原的小说《虚构》中出现“我就是那个叫马原的汉人,我写小说”[14]215的元叙述。虽然马原在他的小说中与读者直接交流,但正如小说的名字“虚构”一样,这种沟通是存在于小说世界的,是虚构的,不是真实作者的声音,而是叙述者的声音,不能将两者混为一谈。莫言在《蛙》的后记中谈到了他对青蛙的恐惧之情、小说中姑姑的原型、对计划生育的反思和对人生命的关怀与忏悔意识。《听取蛙声一片——代后记》中叙述者等同于真实作者,其中的叙述是正文本的元叙述,具有重要的文学史料价值。不少批评家解读《蛙》时,均是以这篇后记的观点作为批评的立足点,再深入挖掘《蛙》的文学价值。

而作者与读者的这种交流,建立在以复述符码、原型符码、阐释符码、评论符码、元叙事符码和再生符码为最小结构单元的基础上。正文本的符码更倾向于表现英伽登所说的“多重图式化方面及其方面连续体”[15]100,具有朦胧多义、含蓄延异的性质;而后记的叙事符码则侧重于文学文本的“再现客体”[15]100,具有客观性、精确单一性和凝练性。

复述符码是指对主文本中心内容进行再叙述的符码。如周立波在《<南下记>后记》中说的“以上14篇,是1944年冬天,我们从延安南下途中的几个场景和一些人物的札记”[16]75,其中“延安南下途中的几个场景和一些人物的札记”一句是对《南下记》正文的简要概括,属于多个复述符码所组成的序列——情节序列。

原型符码是指在后记中谈论主文本人物和情节等原型的符码。曲波在《关于<林海雪原>——谨以此文献给亲爱的读者们》中叙述了“当年战斗在林海雪原上的艰苦岁月”[17]520和原型人物之一杨子荣的光辉事迹,并向读者说明:“虽然少剑波有些事情是按我的经历去写的,但我绝不等于少剑波”[17]525。这些谈论人物和故事原型的符码根据原型叙事的逻辑构成本事序列。

阐释符码是指叙述作者写作缘由(包括起题目、选择题材、塑造人物和安排情节等)的符码。巴金在《寒夜》后记中说:“我亲眼看见那些血痰,它们至今还常常印在我的脑际,它们逼着我拿起笔替那些吐尽了血痰死去的人和那些还没有吐尽血痰的人讲话。”[18]704所以,巴金在《寒夜》中书写了“一个肺病患者的血痰”和“一个渺小的读书人的生活与死”[18]704。阐释符码叙述作者写作的缘起,根据因(后记)和果(正文)的逻辑演绎成解释序列。

评论符码是指对作品本身、作品人物和事件的性质、特征、状态、作用和影响等方面作出作者自己的主观判断的符码。纳博科夫在《洛丽塔》的后记——《谈谈一本名叫<洛丽塔>的书》中说:“一些平庸而冗长,并且毫无改进希望的小说出自戚戚庸人之手,却被那帮搞评论的家伙捧为力作,我相信有读者会从这些壁刻似的文字排列中发现乐趣”[19]323。纳博科夫认为一些小说是“平庸”“冗长”和“毫无改进希望”的,那些小说家也是“戚戚庸人”,文字排列亦是“壁刻似的”。这些评论符码渗透着作者强烈的主观性,经由逻辑连词如“而”“并且”“却”等贯通,形成议论序列。

元叙事符码是指作者叙述主文本的写作过程的符码。在《废都》后记中,贾平凹讲述了他没有写出“一部关于城的小说”的“内疚”之情、“患乙肝不愈”“母亲染病动手术”“父亲得癌症又亡故”“妹夫死去”和“没完没了的官司”等不幸的痛苦之情以及他在这种境遇与情绪下的“流亡写作”[20]340-344。元叙事符码在写作过程的线性发展中次第铺陈,形成元叙事序列。

再生符码指后记中与主文本叙事脉络相平行或对正文进行补叙的独立性较强的符码。比如韩愈的《<张中丞传>后叙》说:“翰以文章自名,为此传颇详密。然尚恨有阙者:不为许远立传,又不载雷万春事首尾”[21]96。虽然李翰的《张巡传》叙述已经很详尽,但遗漏了许远的事迹。韩愈的跋文旨在强化李翰《张巡传》的主旨时,亦对其叙述的盲点进行补足——“远虽材若不及巡者,开门纳巡,位本在巡上,授之柄而处其下,无所疑忌,竟与巡俱守死,成功名”[21]96。再生符码在不悖逆主文本行文主旨和风格的基础上,按事情发展顺序延展成再生序列。

笔者梳理后记的发展史,对诸多经典后记所表现的内容进行总结,并用叙事学理论加以分析,归纳出后记的叙事学定义,即作者与读者交流正文本的文学形象、创作缘由、写作经过和人物原型等,是一种元叙事。参照主文本叙事学理论,以复述符码、原型符码、阐释符码、元叙事符码、评论符码和再生符码为最小结构单元,根据事理逻辑,将之延展成情节序列、本事序列、解释序列、元叙事序列、议论序列和再生序列,初步建构起了后记的元叙事框架。

三、后记的自叙事与他叙事

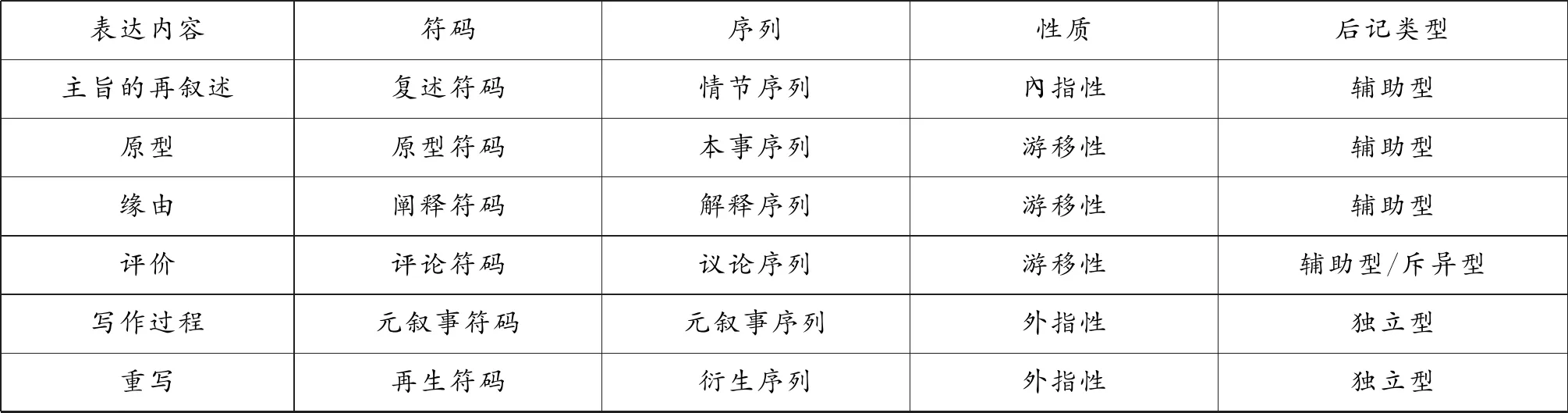

虽然后记的价值在于让渡主文本的价值,具有强大的附属性,但作者在书写后记时,由于符码的“播撒”与“延异”,或根据后记自身所表现的内容,或作者思想的转变,或评论者在论述时刻意张扬自己的观点,以反驳主文本的中心含义等等原因,使得后记又呈现出一定的主体性。这是后记叙事学成立的依据,也是研究后记自叙事特点的意义。不过,在搭建起后记自叙事的结构大厦时,也要思考正文本与后记的“缝合”关系,概括后记的他叙事特点,使得后记叙事学的归纳具有一定的辩证性。后记附在主文本之后,既有弥合主文本的一面,同时也延异出与主文本的缝隙,与自叙事不同,是一种他叙事,也可以称为“缝合”叙事。可以根据后记的元叙事特征厘定后记叙事的自性与他性,如表1所示:

表1 后记叙事的自性与他性的演变规律

一般而言,自上而下,后记叙事的上述符码的自性逐渐增强,他性逐渐减弱。內指性、游移性和外指性分别指符码的指向,即指向主文本、指向自我、在主文本和自我之间游移。复述符码旨在再次叙述主文本的中心思想,具有较强的內指性。原型符码意在叙述正文人物和事件等的原型,在述说原型时方便读者理解主文本叙事的素材来源,在这样的叙事中也确立了原型的主体性。但总体而言,这种游移性仍是转向主文本的核心思想的,因为原型叙事不可能与正文叙事存在较大的话语缝隙。阐释符码是对创作动机的解释,便于和读者交流作品的来由。在叙说写作缘由时亦会树立后记缘由叙事的主体性,但就其最终旨归来看,其游移性也是指向主文本的,只不过阐释符码的指向没有原型符码明显。评论符码是上述符码中游移性最强的一种,其主体性取决于作者的个人意志。如果述者意在钩沉主文本的主旨,挖掘正文的价值,那么它则指向主文本,具有向心表意的作用。主要由上述符码构成的后记可以归为辅助型后记。如《心是孤独的猎手·译后记》中,梅静和楼武挺提要钩玄地概述了正文几个主人公的孤独和苦痛,精准地评价了麦卡勒斯的“孤独哲学”——“爱源于孤独,囿于孤独。只要孤独永恒,爱的悲剧就将永恒”,“孤独就是如此平淡,平淡到任谁也无力征服、无力逃脱,孤独就是结局,就是归宿,就是命运”[22]370。辅助型后记的元叙事常常是主文本主旨的再叙述、学理化叙述,主文本的核心意义亦与后记互文,两者相互协从,同时对主文本叙事的不足也有所补充。

如果著者旨在反驳主文本的中心观点,显扬其思想时,评论符码则显现出较强的离心表意倾向,主要由这种符码形成的后记可以归为斥异型后记。《华阳颂》为讴歌道教而作,欧阳修在《华阳颂·跋尾》中指摘唐玄宗“肆情奢淫”,“以极富贵之事”[13]193追求神仙道家之事。欧阳修平实地揭露佛老思想蛊惑人心之处:“佛之徒曰‘无生’者,是畏死之论;老之徒曰‘不死’者,是贪生之说也”[13]193。欧阳修认为佛家的“无生”其实是为了缓解人们对生命有限的焦虑,而道家的“不死”亦是以自欺欺人的态度对“死生天地之常理”的自我蒙蔽。而唐玄宗看不清佛老思想的虚妄之处而耗费国力沉溺于其中,是十分可笑的。欧阳修在跋文中驳斥了《华阳颂》歌颂道教的中心思想。名家之所以成为名家,是因为他们有着跳脱出框限、敢于指摘时政的格局。欧阳修不被《华阳颂》所遮蔽,敢于表达自己对于佛老思想的独到见解,这也是《华阳颂·跋尾》得以万古流传的原因之一。这类斥异型后记起到了驳论、离心表意的作用。大多数后记为了让渡主文本的价值,都会协从主文本的意旨,所以斥异型后记极少出现。总的来说,评论符码的外指性虽然很强,但出现这类评论符码的数量非常少,所以将之归为游移性符码。

主要由元叙事符码、再生符码所构成的后记叙事往往与主文本叙事是或后设、或平行、或补充的关系,离心表意的倾向比较强烈,故将这两类符码归为外指性符码。单独观照这类后记,亦可将之视为一篇独立的散文,自足性较强,可以称之为独立型后记。比如林海音的《冬阳童年骆驼队——<城南旧事>出版后记》就延续着主文本怀念北京的基调,与主文本一样,选取平常不起眼的意象表达自己淡淡的乡愁,呈现出一定的他性。然而,这篇后记又采用了与主文本不同的意象——冬阳、骆驼、铃声,营造了与主文本有所差异的诗性意境:和煦的冬阳、丑陋但沉稳的骆驼、渐行渐远的驼铃,表达了对童年、对北京的追思,可以视为对主文本的续写,独立性较强。

四、结语

后记作为一种叙事类型,着眼于符码、序列和主副文本的辩证关系层层推进。符码根据后记的表达题材可分为复述符码、原型符码、阐释符码、评论符码、元叙事符码和再生符码,进而组合和聚合成情节序列、本事序列、解释序列、评论序列、元叙事序列和衍生序列。根据符码对主文本中心思想的指向又可分为内指性、游移性和外指性。后记的他者叙事是外指性符码带来的,表现出与主文本的缝合功能。自我叙事是内指性符码带来的,它指向后记叙事的独立性。后记的他者叙事与自我叙事结合,形成主副文本的关系,也成为文本沟通世界的桥梁和纽带。

依据后记叙事对主文本主旨的指向问题可划分为辅助型(向心表意)、独立型(各自表意)和斥异型后记三种类型,建构了后记叙事学的结构。在此基础上,将研究视野从后记跳脱出来,登高远眺,反思叙事学从经典叙事学转向后经典叙事学的发展史。叙事学这一新兴学科的发展主要着眼于研究对象从传统叙事文本向后现代传媒的推及,但目前学界还没有将叙事学研究视野延及副文本。因此,理论的建构要随着关注对象的变化而相应改变,文本的形态、层次、系统等不同必然要求叙事学理论对此有所回应。这里面不仅有主副文本,还可以引申出转换生成文本,譬如互动式网络游戏叙事学,还有许多学术盲点等待我们开掘。

此外,叙事学方法论的总结似乎也走向了穷途,希望学术界在发掘新的叙事学研究对象时,也同时归纳出新的叙事学方法论,这才是后经典叙事学向更广、更深处开掘的题中应有之义。

——以2018、2019年批评奖作品为例