梁衡图书馆记

娅瑜

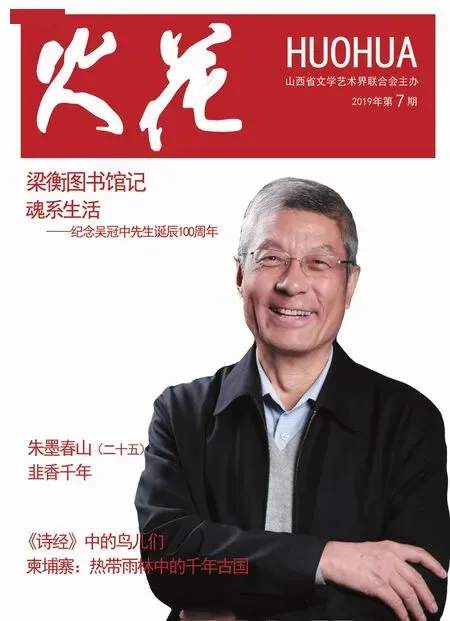

著名作家、学者、新闻理论家梁衡先生,在太原十二中度过了他的中学时代。今天,他以丰硕的创作成果和丰厚的学术成就,回馈母校,为我们构建起这座著作丰厚,散发着浓郁书香气的图书馆。

梁衡作为享誉全国的知名作家、学者,他最突出的特点和影响力,就是其作品入选大中小学、师范教材的数量最多,范围最广,在校园里和社会上广受欢迎。从80年代开始至今,他的作品先后有六十余篇(次)被选入各种教材。如《晋祠》《夏感》《跨越百年的美丽》《把栏杆拍遍》《壶口瀑布》等,在广大师生中都耳熟能详,有着广泛和长久影响力。同时他的许多文章,常常出现在各地、各类语文考试的试题中。他被聘为人民教育出版社教材的总顾问实至名归。

作为梁衡的母校,创办梁衡图书馆,既是对作者作品和资料的收藏,也是为后人开展作家研究创造条件。

梁衡图书馆有关梁衡的书的收藏共有6个部分,即梁衡的著作、研究梁衡的专著、发表梁衡文章的报刊、梁衡写作用书及文友赠书、梁衡讲座讲课的音频视频和有关的纪念品、实物等。特别是图书馆还收藏和展出了梁衡先生捐赠的一批十分珍贵的资料、名人手稿、墨宝等。如国学大家季羡林、著名画家范曾的签名赠书、烈士方志敏的复制手稿以及人教出版社赠予的收有梁衡作品的各种课本及民国小学课本等,都是非常珍贵和难得的藏品。

图书馆收藏的第一部分是梁衡的著作,包括单本、丛书、套书、教材选本和他主编及写序跋、评点的书,共计有1200余册。这个部分,是梁衡从事文学创作、新闻写作和研究、政论写作、科普写作近半个世纪来卓越成果的集中展示,也是图书馆最主要和重要的藏品。

新闻界的著名作家,作家队伍中的新闻名家,是梁衡独有的名片。

梁衡的创作之路和他的职业生涯相辅相成。1978年,他成为《光明日报》的一名基层记者。两年之后,他就以一篇《一个农民养猪专家的故事》获全国好新闻奖。之后,又以报告文学《路应该这样走》获得青年文学奖和赵树理文学奖。当他在新闻界连连获奖之时,1982年4月12日,他在《光明日报》发表散文《晋祠》,9月1日开学,《晋祠》即出现在中学生的语文课本里。本文为教学服役36年后,直到2018年才退出课堂,而为他自己的另一名篇《壶口瀑布》所取代。2019年5月,太原市文物局正式在晋祠公园门口为《晋祠》美文刻石立碑。经典之文,经久不衰。

梁衡在新闻写作和文学创作上起点高,成名快,令人瞩目。这是他多年潜心准备,厚积薄发的结果。他的散文创作,在几个不同时期的特色和成就大致可分为三大部分。

上世纪八十年代初,梁衡以山水散文步入文坛。他着力于文章文字的锤炼和意境的呈现,落笔之处力求达到行文练达,可吟诵背读,描摹形象,如诗如画,笔下山水有韵,草木有灵。他推出的一篇篇山水散文和其他诸多状物抒怀的文章,都以文笔的优美凝练,文风的古朴典雅,独成一格。1986年,梁衡出版了第一本散文集《夏感与秋思》。以后又接连出版了《觅渡》《洗尘》等数十本散文集。早期的《晋祠》《夏感》《壶口瀑布》《西北三绿》等篇,至今仍被诸多读者视为精品和范文,广为传播和推崇。

为自己的作品不断设置新的高起点,是梁衡贯穿始终的追求。80年代后期,他在创作谈中提出了散文美的三个层次:描写的美,意境的美,哲理的美。后来他更准确地表达为:形美、情美、理美。这其中,哲理的美,就是他对散文创作的一个更高层次的感悟和要求。哲理美强调作者对所描绘景物或事物有深层次的思考和新颖独到的敏悟,是提升一篇文章思想深度和内容厚度的关键之点。

在图书馆巡览、翻阅梁衡一部部厚重的文集中的篇篇力作,我们能真切具体地感受到,描写、抒情、哲理的综合美,已成为他作品的独特标识。思想和智慧之光,总是和着他文章的美感熠熠生辉……

《母亲石》《武侯祠:一千七百年的沉思》《石头里有只会飞的鹰》《武当山,人与神的杰出》……读毕掩卷,让人久久沉浸在人性和哲思之美中。更有《西柏坡赋》《平凉赋》《广安真理宝鼎记》《天星桥,桥那边有一个美丽的地方》以精粹的文字、深邃的内涵镌刻于碑,长留与世。好文如潮,异彩纷呈,不胜枚举。正是因为他这种每出手必求精品的努力和坚持,形成了广大读者对梁衡散文的一个共识和界定——美文。美文虽没有标准定义,但它总是能让读者直观地感受到一种心灵的共振,从而不约而同地产生由衷的喜欢和美感。

2016年3月,《人民日报》发表了梁衡的散文《何处是乡愁》和《南潭泉记》。山水之淳美,乡愁之凄美,人性之善美,在他的笔下,如暖泉涌流,直抵人心。一时间,说乡愁,忆乡愁,唱乡愁成为人们热议的主题。2018年6月,《人民日报》七十周年大庆,特推出本报七十周年作品精选,而梁衡一人就有三篇文章入选。在散文精选集中,《何处是乡愁》以无容置疑的美文荣立其中。

美文在梁衡的散文著作中是一个大容量、广范围、常生态的重要组成部分。至今他每有新作,必可归于此列。可以说,美文,是梁衡几乎所有散文作品的一个统称,是他文章独显特色的亮点,也是他散文创作中一块繁花似锦、广阔丰饶的园地。

梁衡强调文章为美而写,为思想而写。如果说他在前期创作中苦心钻研美感,从90年代中期后,则是着重于挖掘文章的思想,真正实践文章为思想而写。随着人生阅历的增长和对社会生活更深入的思考和感悟,一种强大的思想能量和职业能力在梁衡的心中日益充沛和饱满,它们融汇成一种巨大的推动力,让他在散文创作的道路上再辟新径,树起更高的标杆。

1996年,梁衡经过六年的酝酿准备,完成了写瞿秋白的散文《觅渡,觅渡,觅何处》。这篇文章以深邃的内涵、令人叹服的胆识和让人动情的叙写,深深震撼了每一个读者。文章很快被选入中学教材,后又刻于巨石,耸立在常州瞿秋白纪念馆前。2016年常州市委特地举办了《觅渡》发表20周年纪念研讨会,被称为“一篇文章提升了一座城市的文化形象”。二十多年过去了,至今,仍有无以数计的人们在碑刻前驻足…… 连历史都会在这里沉思。

1998年,梁衡的《大无大有周恩来》面世。一时间,文传万众,名驰南北,引起读者热烈的反应和关注。无论是学界还是百姓,都被这篇与众不同的怀念总理的文章深深折服。许许多多人真情难抑,潸然泪下。总理的亲属们激动地说,这是一篇她们所看到的历来写总理最真实、最深入、最深情的文章。写周总理的诗文可以说如山似海,唯有这篇独放异彩。因为他是用了近二十年的时间去打磨和锻造的。做为一个才华横溢、积累丰富的名作家,却愿用数十年的时间去沉入史海,苦心经营一篇文章,唯有挖掘出别人没有写过的素材,提炼出自己独到的感悟和情理,才肯落笔成文。“语不惊人死不休,篇无新意不出手”,这就是梁衡一惯的创作态度和自我要求。

2013年毛泽东诞辰120周年之际,《人民日报》2月28日以整版篇幅发表梁衡的力作《文章大家毛泽东》。这是迄今对毛泽东的文章艺术最全面、最权威、最有影响力的的梳理和总结,也是梁衡红色经典散文和写作理论研究的代表作。文章丰厚翔实的内容,精彩生动的例证,举重若轻的阐述引人入胜,在读者中产生了广泛的影响力和惊人的点击量,他还被邀到中央党校、中国社科院作专题讲座。

梁衡一直提倡散文创作要写大事、大情、大理。我们穿行在梁衡笔下,仿佛看到觅渡口的瞿秋白、大有大无的周恩来、二死其身的彭德怀、小院土路上的邓小平以及跨越百年依旧美丽的居里夫人、拍遍栏杆的辛弃疾、戴罪的功臣林则徐正迎面向我们走来。他们或驰骋在政治风云的疆域,或定格在历史的天空,但都能以精神的力量和人格的光芒,给予我们激励、启迪和指引。

这就是梁衡人物散文巨大的成功和厚重的价值。

展柜里有许多重要的出版物。其中,《数理化通俗演义》格外引人注目。一个散文作家却著有这样一部涉及科学和教育的巨著,让人不禁大为惊叹。80年代后期,他在采访中发现许多学生怕学数理化,就决心为他们写一本轻松的书。以多年在科学、教育界当记者的采访知积累,他很快找到一种别出心裁的形式,就是用传统的章回体小说,展现课本上数理化知识背后的故事。他先是在一家科普杂志尝试着刊登了几篇,结果反响强烈,编辑部催稿不断。他一鼓作气,三年时间完成了三集近40万字的《数理化通俗演义》。这套书一经问世,就立刻得到学生和家长的广泛欢迎和喜爱,并很快获得全国科普作品一等奖。中国科学院院长白春礼亲自作序,著名作家汪曾祺称之为“数理化写演义,堪称一绝”。不仅内地畅销,在香港和台湾也有多种版本发行。三十多年来,《数理化通俗演义》已再版三十多次,发行量达到六、七百万册,至今仍然是梁衡作品中最畅销的书。他形象地说,这本读物就是用一层薄薄的文学的糖衣,裹艰涩的数理化知识,让学习变得轻松、有趣。

不停息地发掘、开拓新的领域,进行多学科、跨界别的实践,是梁衡特有的才能和追求。1987年,他离开记者行业到国家新闻出版署任职,后来又担任《人民日报》副总编,新闻工作一直是他的专业。在书架上,我们可以看到新出版的梁衡《新闻四部曲》:《记者札记,没有新闻的角落》《评委笔记,新闻绿叶的脉络》《署长笔记,新闻原理的思考》《总编手记,版面背后的故事》。这百万字的著作中,有消息、通讯、评论、报告文学、随笔、杂文,还有严肃深刻的理论文章。这是他一生新闻经验的结晶。他的真知灼见已成为新闻领域的指导要领,许多名言在业内流传,有的被挂在编辑部墙上作为业务标准。

梁衡曾在文学理论方面首创了“三层五诀”、“大事、大情、大理”和“文章为美而写,为思想而写”等创作理念。而在新闻领域,他的“梁氏新闻定义”、“报纸的四个属性”、“新闻与文学的12个区别”、“新闻与政治四点交叉统一论”等理论,也已成为新闻界的定论。

梁衡的这些成果和建树,使他成为名人大家,但他却低调、清醒,淡然处之。2018年12月,他在一篇获奖致辞中说:“既然选择了新闻这一行,就要准备牺牲,只谈责任,不计名利。新闻是一种最讲责任,最能吃苦,也最有风险的职业。平时甘为孺子牛,国有难时拍案起,这就是新闻人。”这是梁衡对新闻人和他自己职业生涯的总结。

人生没有轮回,只有前行的路。退休之年,梁衡卸下工作重担,却负载起一个更重大的使命----开始了人文森林和人文古树的第三个散文创作阶段。与生俱来,就有一种对大自然、对山川草木非同寻常的向往和亲近植根在他生命的基因里。出生时,正逢春绿山乡、草木葱茏的时节;童年的记忆,是绿树环围、浓阴覆盖中的欢乐时光;而青年时代的文学之路,也是从山水间的行走开始的。《西北三绿》《看见绿色就想起你》《青山不老》《白杨树下的身影》……翻阅梁衡这些写在三十多年前的散文,只须看看标题,你就知道“绿”早就渗透和浸润在他创作的底色里,而他和树木,有着无时不在、源远流长的情缘……

巨大的能量必然来自长久的积累,而积累的能量一定会寻找适合的时机喷发。2012年,梁衡在一次会议上与国家林业局一位领导对话时,了解到目前林业系统只对树木进行生物管理,而不管树上的文化。他就无反顾地踏上首创人文森林学,采写人文古树的开拓之路。

他以一段精粹的宣告语为人文森林的价值立言:“在伐木者看来,一棵古树就是一堆木材的存储;在科学家看来,一棵古树是一个气象数据库;在旅游者看来,一棵古树是一副风景的画图;而在我看来,一棵古树就是一部历史教科书。”他又以独到的视角和严格的标准为“人文古树”定位:“从纵的方面看,必须是历史里程碑,从横的方面看,必须是当地的一个地标。”这样一个宏大的命题和严刻的要求,对自己的创作无疑是一个全新的挑战。他唯有倾尽心力,不负使命。从此,他全身心投入到了找树、访树、写树之中。

春华秋实从来都是与艰辛的耕耘结伴而行。人文森林学和人文古树是梁衡首创的一个全新的学科和领域,没有可直接借鉴的参考物,也没有现成的专业资料提供,一切都是从头开始。整整六个年头中,他跑遍了大江南北,寻访了千树万树,沉迷在史料深海中,专注于树的信息,更是呕心沥血俯案苦思,字斟句酌精心打磨。他的思维和行动几乎全部被树占据。

2018年8月,上海书展隆重的新书发布会上,一本装帧精美的散文集《树梢上的中国》引起格外关注,样书被一抢而光,不久后,又被列为商务印书馆年度十大好书,两个月后,书即售罄加印。这本代表了梁衡又一个散文创作高峰的新作,题材独到,内容丰厚,视角新颖,文化内涵丰蕴。特别与众不同的是,书中每篇文章旁都结合所写到的树的树种,附有精美的绘图和专业的文字介绍。更让人惊讶的是,书中竟是他自己做的线描插图。他说,就如唱歌不能表达感情,就要跳舞;文字不能表达对这树的感情,就只好绘画。《树梢上的中国》成功诠释了人文森林、人文古树的创作理念,是将文学性和科学、人文完美地结合为一体。

打开书的扉页,一张22棵古树的全国分布图展现眼前。它们各有自己非凡的历史,在人世沧桑、岁月变迁中,把亲自目睹或经历的那些大起大落、大苦大难、大喜大悲都深蓄在自己的根须和年轮里,成为一种活着的历史记忆。当我们听着《华表之木老银杏》讲三千年的故事,细察《死去活来七里槐》中千岁古槐硬疙瘩里敞裸着的往事,不禁深深叹服一棵树里,竟然承载有如此众多的历史人物、事件。这真是一部鲜活的史书。

无论是《百年震柳》中被“环球大地震”撕裂的四百多岁的老柳树,还是河南商丘白云寺院大铁锅里的百年古槐,都彰显出大自然令人惊异的神力和生命的伟力。一场人类历史上罕见的大地震,搬走了山,移动了湖,但却憾动不动一株柳;一粒被飞鸟衔落的种子,却在一口铁锅里长成一棵巨树。震柳至今繁茂的青枝绿叶和铁锅里拥挤着的树根,就是大自然颁发给古树的绿色勋章和赋予它们的另一种人文意义。

还有站在近代史路口的公柳,眺望大海150年的沈公榕树……它们都各自目睹了一幕幕的英雄往事,也把百年的荣辱兴衰昭告世人……每一棵人文古树,都是站立在历史路口的活座标,它们是地球上唯一的能与人类对话的生命。

读者们阅读的关注力可能会多在书中的散文作品,而当我们认真、深入地研读过书中那篇《重建人与森林的文化关系》的学术论文,就能更深刻领悟他创建人文森林学的深层思考和高远目标。他提出:人是有精神活动的动物,精神文化活动也会直接影响着自然。所以,生态应该包括人与自然构成的文化生存状态,只有从文化的高度来观察、解释生态,从人与树与自然的文化关系上来理解生态,才是一个完整的生态观。梁衡做为有影响力的文化学者,他的新理念,把保护自然,保护生态的观念,提到一个新的制高点。

梁衡先生是著名的新闻人。他的文章几乎全部首发在中国的主流报刊上。本馆也收有一些此类重要藏品,如首发《文章大家毛泽东》的《人民日报》原版,首发《大无大有周恩来》的《中华散文》原刊,发表作者与季羡林对话录的《新华文摘》原刊。这也是中国报刊史上的重要资料。梁衡又是著名的学者,常到各地讲学,本馆也收藏了一些他的讲话音像资料。如2009年7月在中央“部级干部历史文化讲座”上为部长们讲解范仲淹与他的《岳阳楼记》的视频,2013年12月毛泽东120周年时在中国社科院讲毛泽东怎样写文章的视频,还有一些电视台播出的采访节目等,都十分珍贵。

四十多年前,他从新闻事业起步,一年四季几乎都奔波在路上。“在路上”,成了梁衡工作、生活中的习惯和常态。是和他苦乐相随,与生相伴的使命、宿命。

去年的深秋,梁衡到云南宾川县找树。这是300多年前徐霞客生前写最后一篇游记的地方。和这样一位游学名家不期而遇,梁衡的激动和感慨不言而喻。他曾详细研究过徐霞客的生平资料和作品、日记,早有一种知音般的相敬相惜。他一口气写下散文《徐霞客的丛林》。他说:“徐霞客是游学山水,把文章写在大地上和山水间”,“他不是一个自然的个体人,而已是一个社会的人。他的行走,也成了文化上的穿针引线。”我们分明感到,作者其实是在写自己。他们是在不同时代负载着相同使命的使者。为了记录自然之美,为了护佑人们共同生存的家园,他们用一生来行走和创作,他们以同样的赤诚,把美丽和博爱写在大地上。

在《徐霞客的丛林》中,梁衡以深蕴的寓意,诗意浪漫地写下一个结尾:在就要永远告别丛林,也即将告别这个世界之时,他把自己写秃的毛笔挥手掷入山涧,他想听一听生命的回声……而这支笔却化作一株空谷幽兰,依挂在悬崖上,千百年来一直淡淡地绽放着异香。人们把它叫作《徐霞客游记》。文毕,梁衡为徐霞客赋诗,末句云:风尘一生落定时,文章万卷留后人 。这不正是他自己的写照吗?

在梁衡图书馆的书架间穿行,在作者的作品中穿行,我们感到诗情在心上走,文泉在校园里流。慈母手中线,报得三春晖,母校为她的学生而骄傲。

(本文图片由作者提供)