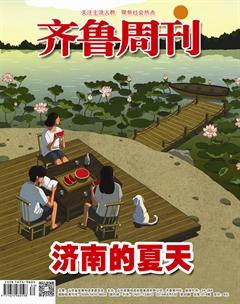

济南的夏天

夏天已经“降临”很久了,立秋将至,但真正的夏天还远没有结束。

四季轮回,深刻影响着我们的生活。自然的四季一直在变化,当我们远离夏天,会怀念它;当我们来到夏天,会憎恶它。但季节是无所谓爱憎的,人类早已找到抵御炎热的方式,也在夏天的清凉中享受生活。

现代文明之下的一年四季,逐渐中和成了单一的“春季”。冬天的暖气和夏天的空调,把分明的季节轮替简约化——人类为寻找最舒适的生存环境,奋斗了何止千年。也可以说,对“舒适”的追求,是科技进步的原动力之一。

老舍没写过/济南的春天/因为太短了/像恋爱/还没开始/就结束了

老舍也没写过/济南的夏天/因为太长了/像结婚/漫漫无期/看不到尽头

——戏谑之诗,道出了济南夏天的无奈。当然,对于济南的春天和夏天,老舍的文字中也多有涉及,但没有他写秋冬的名篇那样为人熟知。

可以用“老舍体”来重述济南的夏天:

一个老城,有山有水,全在天底下晒着阳光,炎热暴躁地睡着,只等秋风来把它们唤醒。小山把济南围了个圈儿,只有北边缺着点口儿。这一圈小山在夏天特别讨厌,好像是把济南放在一个小火炉里,它们熊熊燃烧地大声说:“你们放心吧,这儿准保炎热。”真的,济南的人们在夏天是面上带哭的。他们一看那些小山,心中便觉得没了风,没了雨。他们由天上看到山上,便不知不觉地想起:“明天也许就是秋天了吧?这样的炎热,今天夜里山草也许就黄起来了吧?”就是这点幻想不能一时实现,他们很着急,因为这样恐怖的夏天,干啥都没劲呢!

夏天不只有炎热,还有清凉,火热间隙的清凉,更让人难忘。尤其是泉水肆意流淌的老城,冰凉的泉水使夏天焕发出诗意。夏天的护城河是最有韵味的,众泉汇流,河畔形成一股低温的场域,好似大型的避暑场。

夏天把我们带回童年。池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天;草丛边的秋千上,只有蝴蝶停在上面……遥远的暑假,乡村、市井、野地,童年藏身于每一个夏日的黄昏,在小伙伴的欢笑中,在袅袅炊烟的过去。

村上春树说:“夏天最让人欢喜。太阳火辣辣照射下来的夏日午后,穿一条短裤边听摇滚边喝啤酒,简直美到天上去了。”济南的夏天,自然也有这样的去处——

名冠天下的“烧烤之城”,用肉串和啤酒诠释了这座泉水孕育的城市。济南有多少家烧烤店?没人数的清;济南每天消耗多少扎啤?没人数的清,有人说500吨,有人说800吨,并没有十分明確地统计。

很多大事发生在夏天。“关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。”中国最著名的情诗,所描述的情景,对应哪个季节?应该是夏天,因为荇菜在夏天开出了小花,此时的河洲上,流水温柔,绿草茵茵,恋爱的男女点缀了一道风景。

所以,中国的情人节并不在冬天,而是在夏天。

夏天的热,改变了历史。《三国志》记载,刘备在夷陵之战时因为天气太过炎热,大多士兵都驻扎在山高林密之中,他们几乎都身穿下衣,每天都有很多人中暑。结果被东吴一把火给干没了。

《水经注》记载,建安十五年,曹操热的不行,在邺城大兴土木,除了建铜雀台、金虎台之外,还有个“冰井台”,这是用来干嘛的?就是在住的房间里挖一口深井,上面用盖子盖好,盖子钻孔,夏天里面的冷气会往上升,用来控制房间的温度,到了冬天里面又会冒暖气,一举两得。

李白写诗曰:“吴牛喘月时,拖船一何苦。”吴地耐热的水牛,都热得难受,以至于夜晚看到月亮,误以为是太阳,痛苦地对着月亮大喘气。水牛如此,民夫们可想而知,却还要在这炎热的天气去拉纤,简直是“一何苦”。

清朝乾隆八年有过一次热浪,空前的炎热天气,几乎席卷了北方大地。身在北京城的法国传教士宋君荣,亲笔记录了北京城里的灾难:酷热的北京街头上,常见有人走着路就突然倒毙。仅北京城和城郊,死于炎热的人就有上万之多。《青城县志》等地方志更证实,北方各地的酷热,到了“土石皆焦”的地步,就连大树也纷纷枯死。连享受着最先进制冷技术的乾隆皇帝,都作诗感慨:“展转苦烦热,心在黔黎旁。”

如今的科学家经过严谨计算,算出了一些具体数据,1743年7月20日-25日,平均气温高达40℃,最后一天的气温尤其高,高达44.4℃,这个温度是我国历史上夏季最高的气温,没有之一。

对待夏季酷热,历代王朝统治者也不敢放松,宋代时就有“高温假”,酷热天气下,京城的工匠也可以在家休息。每到酷热灾害发生时,历代王朝也都采取措施,在城门等处免费发放避暑药物。夏季炎热,这个看上去不稀奇的自然现象,从古至今,都是决不能轻视的健康威胁。

更多的“小事”重塑着季节轮替。在城市,夏天是最市井的,因为热,所以人们“抱团乘凉”,聚众饮酒,交流成为必然。比如餐饮消费,夏天比冬天多了不知多少。池莉有一篇写夏天的小说,题目叫“冷也好热也好活着就好”,道出了国人的生存哲学——夏天塑造的生存之道,深入骨髓。