《周礼》“六牲”之考古学观察

□曹金萍

关于《周礼》所言“六牲”的种类,从古至今研究《周礼》 的学者主要持两种不同的观点:第一种以汉代郑玄为代表,认为六牲即指马、牛、羊、豕、犬、鸡等六畜,后世学者如唐朝贾公彦[1],宋代李昉[2],当代学者徐正英[3]、彭林[4]、张辛[5]等均从此说;第二种观点认为,当指牛、羊、猪、犬、雁、鱼等六种动物,不包括六畜中的马,清代王引之[6]、当代学者钱玄[7]、杨天宇[8]、万建中[9]、吕友仁[10]等从此说。郑玄在《周礼·天官·庖人》 一文中对六畜的注解是,“六畜,六牲也,始养之曰畜、将用之曰牲”。笔者赞同郑玄“将用之曰牲”的看法,但对于馈膳的六牲即六畜这一观点,笔者却不敢苟同。根据已公布的墓葬用牲考古材料及 《周礼》 相关记载,笔者认为“六牲”当指牛、羊、豕、犬、鸡、鱼更为确切。

一、《周礼》中“六牲”的种类及用途

关于周王馈享先王所用的“六牲”所指,其实在《周礼》的前后文中即已言明。首先,《周礼·天官冢宰·膳夫》中记载:“膳夫掌王之食、饮、膳、羞,以养王及后、世子。凡王之馈,食用六谷,膳用六牲,饮用六清,羞用百有二十品,珍用八物,酱用百有二十瓮。”此条明确指出,膳夫的职责是负责王、后及世子的食、饮、膳、羞,当王向先王馈食时,膳用六牲、食用六谷。膳,当指肉类。食,指粮食谷物类。其后,在《周礼·天官冢宰·食医》中又言:“食医掌和王之六食、六饮、六膳、百羞、百酱、八珍之齐……凡会膳食之宜,牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麦,鱼宜苽。”此条言食医负责王饮食的搭配,其中的“会膳食之宜”指膳与食的合理搭配,牛与稌、羊与黍、豕与稷、犬与粱、雁与麦、鱼与苽指六膳与六食的搭配组合。六膳即牛、羊、豕、犬、雁、鱼等六种肉类,六食即稌、黍、稷、粱、麦、苽等六种粮食。从上述《周礼》的记载可知,王日常的六膳所用的动物种类当与馈享先王时的六牲相同,即均为牛、羊、豕、犬、雁、鱼六种动物。

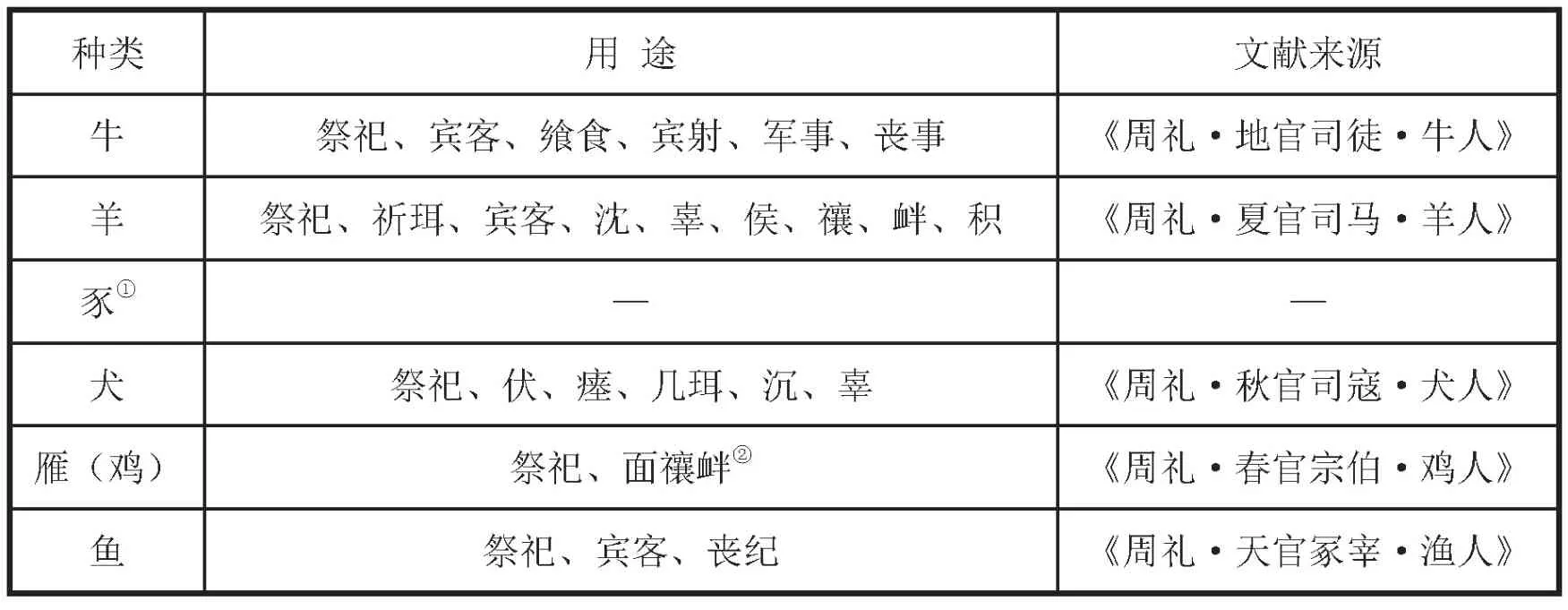

根据《周礼》中的文献记载,牛、羊、豕、犬、雁(鸡)①雁,清代王引之在《经义述闻》中认为是鹅,而根据考古发掘资料中禽类出土情况的相关记载,笔者认为雁当指以鸡为主的禽类,而《周礼·春官宗伯·鸡人》也从另一个角度证明了这种可能。、鱼,除了做日常饮食的肉食来源外,更为重要的是作为牺牲用于各种祭祀、宾客、会同、丧纪等重要场合(表1)。

二、考古材料中周代“六牲”的使用

《周礼》中六牲广泛用于各种祭祀,在考古发掘中也发现有丰富的兽骨材料,但目前能够确认性质的尤以墓葬陪葬或宗庙、社稷遗址内祭祀最为常见,祭祀遗址出土的牺牲多为牷牲,祭祀者的身份地位多为高贵的王或诸侯国君,但祭祀的对象则复杂多样,用牲种类不一。古人事死如生,墓葬内随葬牺牲很大程度上是对现实生活的反映。在此,我们着重考察墓葬的用牲材料。通过对周王朝政治中心区域墓葬内发现的兽骨材料,来探讨两周时期六牲的使用情况。

表1 《周礼》中六牲的用途

①豕的相关记载可能归属于佚失的《周礼·冬官》。

1.陕西省周原和沣西地区的西周墓葬用牲。1976年,扶风县云塘村发掘西周墓葬19座。其中,15 座墓有二层台,12 座墓墓底有腰坑。墓葬二层台、棺椁之上以及器物内,有随葬牛、羊、猪、鸡、鱼等现象,腰坑内多有殉狗。此次发掘规模最大的西周早期墓葬M20,葬具一棺一椁,随葬有鼎1、簋1、尊1、爵2、鬲1、卣1、戈1 等青铜器组合。其中铜鼎和铜鬲内,分别出土有牛肋骨和鸡肋骨,另在墓室椁板之上发现45 块牛、羊、猪的肢骨和肩胛骨[11]。

1999年,周原遗址发现西周墓葬96 座,葬具多一棺一椁、少数单棺,墓内普遍随葬有动物,种类有鱼、羊、猪、狗、牛等。其中,鱼和狗多为完整个体,狗多放置在腰坑内,大约50%的墓内有腰坑;其他牲类多只取部分肢骨且往往为左右前肢。西周早期的ⅣA1M17 内有陶鬲4 件,一鬲内有鱼骨,二层台上有猪骨,棺椁间有海贝、蚌鱼等。西周中期的ⅠA1M6,同样随葬4 件陶鬲,填土中发现有羊前肢骨和鱼骨。西周中期的ⅣA1M19,随葬铜酒器组合和泥鼎1 件,二层台上发现有多对羊前肢骨和海贝等。西周中期的ⅠA1M9,腰坑内殉狗,填土中发现有羊前肢骨2 件、鱼骨4 尾,另在墓室内陶器之间散落有动物骨骼(种属未鉴定)[12]。

2003年,周原遗址发掘西周墓葬35 座,开口长大多在3 米以下,葬具多为一棺一椁或单棺,个别墓葬仅用席子裹尸,部分小型墓更无任何葬具。墓室内随葬动物的现象常见,种类主要有狗、羊、牛、猪以及禽类和鱼。其中,禽类、鱼和狗多为完整的牲体,而其他则多取用部分肢体,常见用成对的牛、羊的前肢,牺牲或置于墓室填土和腰坑之中,或置于二层台上,也有的盛放于随葬陶器中。其中,有14 座墓的腰坑内殉狗。西周中期偏早段的M36,葬具单棺,二层台上出土陶罐3 件、陶簋2 件、陶鬲2 件、蚌泡3 件和羊肋骨一扇。在一陶簋周围发现有零星的动物骨骼。西周中期偏晚段的M17,为该墓群中唯一的一座铜器墓,开口长2.9 米、宽1.7 米、深5.5 米,葬具一棺一椁,在填土的下层出土有牛前肢骨、羊肢骨、狗头骨和肢骨、鸟骨、海贝等。墓内随葬铜鼎、簋各1 件,泥质鼎、簋、爵、觯、鬲各1 件,陶鬲2 件、罐16 件、簋3 件、豆2 件,以及较多的蚌鱼,且陶器间散落有动物骨骼,种属不详。西周晚期偏早段的M2,开口长2.78 米、宽1.25 米、残深4 米,葬具一棺一椁,填土下层中出土有羊前肢骨、鱼骨、蚌壳、狗骨等;墓内残存陶鬲4 件、簋4 件、豆6 件、罐4件。二层台上有碎骨,但种属不明,棺椁间的陶器碎片间出土鱼骨和鸡骨以及疑似苞牲的织物纤维[13]。

2002年,在周原遗址的齐家村发掘41 座墓葬,其中,31 座墓有二层台,13 座墓葬底部有腰坑(部分坑内有殉狗)。墓葬开口长在2.8米以下。葬具,14 座一棺一椁,19 座单棺,2 座无棺椁。少量墓葬的二层台上,发现有牛、羊、猪、鱼等动物骨骼[14]。

1955—1957年,在长安县(现西安市长安区) 沣西张家坡和客省庄发掘西周墓葬182 座,其中,半数以上墓葬有二层台,55 座有腰坑。坑内多放置有殉狗,另有个别殉狗置于填土或二层台上。40 座墓内有牲骨,其中8 座墓各放置3 整只家畜的腿 (分别为牛、羊和猪),2 座墓各放2 整只家畜的腿,其他墓各1 只。肢骨多放于墓主人头前的二层台上,少量放在椁盖上、器物间或食器内。此外,还有4 座墓中铜鼎内有完整的小猪头,鱼骨仅出现在一座西周初期墓内[15]。

1967年发掘的张家坡西周墓葬124 座,其中41 座有腰坑用以殉狗,另有6 座墓葬公布有殉牲现象。西周初期的墓葬M54,开口长3.16 米、宽1.62 米,葬具一棺一椁,随葬铜鼎、簋、戈、各1 件及陶鬲、罐各1 件,腰坑内殉狗,二层台上发现有牛、羊肢骨及其他兽骨。西周初期墓葬M87,开口长3.5 米、宽1.9 米,葬具一棺一椁,随葬铜鼎、爵各2 件,铜簋、卣、尊、觚、斗、戈、斧、锛、凿、矛以及陶鬲各1件,腰坑内殉狗,二层台上有牛腿骨,大铜鼎内有兽骨(种属未鉴定)。另有开口长4 米、宽2.1 米的M36,除了腰坑内殉狗外,在墓葬填土中有一具鹿骨。此外,在被盗扰的墓葬填土中发现有狗,二层台上有羊或鹿。该墓群内未见有随葬用猪、鸡、鱼的现象[16]。

1984—1985年,在长安县沣西地区发掘西周墓葬44 座,皆有二层台,其中,27 座墓葬墓底中部有腰坑。7 座墓葬在腰坑内殉狗,3座墓葬在二层台上或填土中殉狗。部分墓葬的二层台和随葬器物中,发现有牛、猪、羊、鸡骨等。无鼎墓M17 二层台上发现鹿骨一具。一鼎墓M15 随葬铜鼎内出土有鸡骨,无鼎墓M6 二层台上有羊腿骨和零碎的兽骨。部分墓葬内有随葬玉鱼的现象[17]。

从以上墓葬材料可知,周原以及沣西地区的西周墓葬群中有三分之一甚至高达二分之一的墓葬内有腰坑殉狗的现象,但使用其他牲类的墓葬比例则明显较低,尤以墓群中规模较大、随葬礼器数较多的墓葬内常见。随葬用牲种类,以狗、羊、鱼、牛和鸡最为常见,另见有数量不多的猪和少量的鹿。其中,狗绝大多数出现在腰坑内,仅个别在填土中,多为完整个体;牛、羊、猪、鸡、鱼等五牲,则出现在填土中、二层台上、棺椁间、随葬器物间、器物内等。牛羊猪多出土局部骨骼,鱼和鹿则多为完整的个体,另出现有随葬蚌鱼和玉鱼的现象。1967年张家坡发掘的西周初期一鼎墓(M54)和二鼎墓(M87)内,均存在用牛、羊、狗牲的现象;1984—1985年沣西发掘的西周早中期的无鼎墓(M6)用羊牲,一鼎墓(M15)用鸡牲;2003年周原遗址发掘的西周中晚期的二鼎墓(M17),也用牛、羊、狗牲,无鼎墓(M2)内则见随葬羊、狗、鱼、鸡牲等;1999年周原遗址发掘的西周中晚期的一鼎墓和无鼎墓中,均见有随葬羊、鱼牲的现象。

综上可见,西周时期墓葬用牲种类,以牛、狗、羊、鱼和鸡最为常见,也见有猪、鹿等牲,但每个墓葬内用牲种类的组合方式却不尽相同,且用牲与象征身份地位的礼器——鼎的数量似乎没有明显的等级对应关系,无鼎墓存在用羊、狗、猪、鸡、鱼牲,一鼎墓则有用牛、羊、狗、鸡、鱼牲等。

2.河南省洛阳东周王城东周墓葬用牲。其中,最为典型的是洛阳西工131 号战国墓。该墓葬位于东周王城内,墓底长4.2 米、宽3.4米,棺椁腐朽严重,墓内随葬铜编钟、编磬各一套,青铜器15 件,包括5 件铜列鼎,鼎中均出土有兽骨,且从大到小五鼎内的兽骨经鉴定依次为牛、羊、猪、犬、鸡等骨骼,当即“列鼎而食”。根据该墓内随葬铜鼎5 件推测,该墓主人的身份接近于周王室五命的中大夫[18]。

1954—1955年,在洛阳中州路西工段发掘东周墓葬260 座。其中,7 座重椁单棺,124座一椁一棺,100 座无椁有棺,29 座无椁无棺。此次发掘中,在1 件陶鬲、9 件陶鼎、1 件陶釜内发现有猪骨,在5 件陶鬲、24 件陶鼎内发现有鸡骨,15 件铜鼎中多遗有猪骨,猪骨多像小猪切去头部,或仅有一部分体骨。羊骨仅有1 例,为一铜鼎墓(M216)鼎内所出。牛骨仅有2 例,出自该墓群中规模最大 (开口长4.5 米、宽3.5 米,葬具一棺二椁)的M2717(战国初期),该墓葬出土的5 件铜鼎中,2 件鼎内有牛骨,3 件鼎内有猪骨[19]。

洛阳西郊4 号战国中期墓室北厢内,放置有牛骨、猪骨。该墓开口长10.8 米、宽9.05米,葬具一棺二椁,因墓葬被盗扰,礼器出土有铜鬲1 件,未见铜鼎[20]。

位于东周王城内东北部的洛阳市针织厂战国墓(C1M5269),开口长7 米、宽6 米,葬具一椁二棺,内随葬5 件铜鼎,鼎内均有兽骨,其中2 件铜鼎内可鉴定的动物均有羊、猪[21]。

洛阳体育场路西东周墓群内发现98 座墓葬,其中有9 座墓分别随葬2、8、1、2、7、2、3、5、4 件铜鼎,鼎内均发现有动物骨骼[22],遗憾的是未鉴定种属;其余少数铜鼎及所有陶鼎,未见公布有相关兽骨的材料。

上述五处洛阳东周王城遗址内墓葬群的随葬用牲情况,反映了东周王畿内墓葬存在使用牛、羊、猪、鸡以及犬等牲的现象,且随葬用牲也仅见于墓葬群中的少部分墓葬内。与前文西周墓葬相比:首先,牲骨发现的位置发生了较大变化,东周时期牛、羊、猪骨多出土于墓室内,尤以鼎内为主,少见填土中葬牲的现象。其次,猪牲的数量明显增多,而鱼和狗的数量明显下降,少见西周时期墓室内随葬蚌鱼或玉鱼的现象,腰坑墓近乎消失,狗则更多地出现在车马坑内,且仍旧多为完整个体。例如,洛阳王城广场东周墓地发现的16 座车马坑中有6 座内有殉狗[23]。再次,随葬用牲种类和组合与鼎数依旧没有明显的等级对应关系。洛阳西工131 号战国墓与洛阳中州路西工段战国初期墓M2717,同样是五鼎墓,但五鼎内用牲分别为牛羊猪犬鸡、牛牛猪猪猪组合,而洛阳中州路西工段一鼎墓的鼎内大多用猪牲,但也有用羊牲(M216)和鸡牲的。

3.两周时期墓葬用牲概况。综合上述西周、东周时期政治中心区域的墓葬用牲情况可知:《周礼》 中六牲的种类当在西周早期已成熟,尤其是鱼和犬牲的使用,西周早期常见;东周时期墓葬内常见的多为牛、羊、猪、鸡牲,狗则多见于车马坑内且使用数量也明显少于西周腰坑墓内的殉狗,鱼则更为少见。两周时期的狗,无论是出现在腰坑内或是车马坑内,大多均为完整个体,其作为殉牲当以人类的伙伴为主要含义;同时,也有出土于随葬容器内的局部狗骨,则是作为肉食而存在。

西周早中期墓葬内随葬用牲,出现在填土中、木椁盖上、棺椁间或器物间的概率较大,而鼎内出土骨骼的材料相对少些。洛阳东周墓葬内随葬用牲种类,以牛、羊、猪、鸡为主,也有少量的狗和鱼,且牲肉多见于以鼎为主的鬲、釜、敦等随葬礼器内。

《国语·楚语下》中,观射父回答子期祀平王用何牲的问题曰:“天子举以大牢,祀以会;诸侯举以特牛,祀以大牢;卿举以少牢,祀以特牛;大夫举以特牲,祀以少牢;士食鱼炙,祀以特牲;庶人食菜,祀以鱼。上下有序,则民不慢。”《礼记·王制》曰:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕,庶人无故不食珍。庶羞不逾牲,燕衣不逾祭服,寝不逾庙。”

上述两条文献记载明确表明,周代无论日常肉食还是祭祀用牲的种类都与身份等级有着严格的对应关系,自天子以降至庶人,从日常食肉到祭祀用牲都逐级降杀,且日常饮食均不能逾越其对应的祭祀用牲的规格。庶人日常吃菜无肉,祭祀时方使用鱼类;士则食用鱼,祭祀时才可用猪牲;大夫可食用猪肉,祭祀才可用羊牲;卿可食用羊,祭祀才可用牛牲;诸侯日常可食牛肉,祭祀才可用牛、羊、猪牲;王日常饮食可用牛、羊、猪,祭祀则用“会”,即汇集六牲以及各种馐、珍、酱等肉食品足达十二鼎。所以,在一定程度上可以说,牛、羊、猪分别是身份等级的象征,士以下等级(无命)的祭祀不可以用猪牲,大夫以下等级(四命以下)的祭祀不可用羊牲,卿以下等级(六命以下)的祭祀不可用牛牲。上述文献记载的这种用牲的等级观念,多被古今学者所认可,从前文所述两周墓葬用牲的材料可知,无论西周还是东周时期的墓葬群,随葬用牲现象均仅见于墓葬群中的部分墓葬中,且以墓葬群中规模较大、随葬礼器较多的墓葬为主,可见周代用牲的确存在一定的差异,或与墓主人的等级、身份、财富相关。但墓葬考古材料显示,周代六牲用于陪葬时并非文献记载的那么等级森严,一鼎墓甚至无鼎墓内也有用牛牲、羊牲的现象,五鼎墓中的随葬用牲种类实可以用牛羊猪犬鸡组合,也可以用牛牛猪猪猪组合。随葬用牲种类及组合与象征身份地位的礼器——鼎的数量,似乎没有明显的等级对应关系,这在一定程度上证明《国语》和《礼记》中关于周代用牲等级制度的记载被理想化了。

三、六牲起源的探讨

从扶风云塘以及周原、张家坡等地的西周早期墓葬内已经存在随葬六牲的现象推测,六牲最初成型的时间当更早。那么,究竟能向前追溯到什么时期呢? 下面从不同时期的考古发掘材料着手进行探讨。

1.新石器时代。距今9000年左右的河南舞阳贾湖遗址墓葬内,即有殉狗现象[24]。陕西宝鸡北首岭451 座仰韶文化墓葬中,有两座墓内随葬的陶罐中分别发现有完整的鸡和鱼骨[25]。黄河流域的大汶口、龙山、齐家文化以及长江流域的马家浜、良渚等文化,均存在大量随葬猪下颌的现象[26]。由此可见,在新石器时代已经长期存在墓葬殉牲的做法,但在目前公布的考古材料中随葬牛羊猪狗的现象尚罕见。

2.二里头文化时期。该时期墓葬材料相对较少。其中,洛阳吉利区东杨村遗址的二里头文化墓葬中,发现有猪骨(M1)、兔骨(M5)和较多的海贝[27];山西夏县东下冯遗址二里头文化时期墓葬,M527 内出土有猪骨,M528 内有狗和牛骨,M529 内有羊骨等[28]。从已公布的该时期少量的墓葬用牲材料可知,牛、羊、狗、猪等动物均有被人类用来殉葬的现象。

3.商代。目前,中国最早的文字甲骨文中即有卜辞记载使用牛、羊、豕、犬进行各种祭祀活动,且卜辞中对用牲的颜色、性别均比较讲究[29]。事实上,在考古发现的商代晚期墓葬中,二层台或棺椁间常见兽骨,以牛、羊为主,还有猪、鸡、鱼、狗等。殷墟西区墓地墓葬用牲组合,有单独用羊或牛或猪的,也有牛狗组合、鸡羊狗组合、猪狗组合、猪鱼组合、羊猪组合、牛羊组合、牛羊猪组合,等等。郭家庄西南墓地184 座墓葬中,有22 座墓内用牲,18 座单独用牛牲,1 座用牛羊组合,1 座单独用羊牲,1 座用鱼牲,牲骨大多发现于二层台上,少量发现于陶簋中。谢肃先生通过对郭家庄西南墓地和殷墟西区墓地随葬用牲材料的分析认为,商代晚期同一墓群中,具有较高地位的墓主的墓葬二层台上才放置牺牲,但用牲种类或组合和墓葬的等级之间又没有必然的联系[30]。这一结论,也与前文两周时期墓葬用牲的概况相近。商晚期墓葬腰坑有殉狗现象,填土中和二层台上以及少量随葬器物(例如簋、漆盘)内也均发现有殉牲现象。这种做法与西周早中期的现象接近,说明西周早期延续了商晚期的墓葬殉牲的习俗和做法,但在传承过程中也有改变。殷墟墓葬中,除了腰坑内殉完整的狗外,在墓室内多有仅用狗头骨等局部骨骼的现象,这在西周墓葬中极为罕见。可见,在商代犬牲体现的不仅仅是人类的伙伴,还是肉食之一。

综上,《周礼》“六牲” 的使用至少可以向前追溯至二里头文化时期,商晚期墓葬随葬用六牲现象已较为常见,且用牲的墓葬大多仅限于墓葬群中的大中型墓葬,但用牲的种类和组合似乎与墓葬的等级没有绝对的对应关系。

牛、羊、豕、犬、鸡、鱼之所以能够成为相对稳定的用牲种类,当与其被人类饲养、具有保障性来源有关。六牲中的狗、猪、鸡、牛、羊,早在新石器时代都已先后被驯养并成为五大家畜[31],而鱼,是否人工喂养,目前尚无定论,但也不缺乏满足使用的来源途径。先秦时期城址必然建在河流之滨,东周王城建在洛河与涧河交汇处,沣西位于沣水之畔,殷墟和洹北商城同依洹河,等等。有水则会有鱼,所以鱼牲的使用当属合理。在此不得不提一下六畜之首——马未成为六牲的原因。笔者认为,有以下两点:首先,马始出现时间晚于传统六牲的形成时间。从目前的考古材料来看,马在中原地区被大规模驯养的时间晚至商晚期,较其他五畜的驯化时间晚两千多年。在此期间,五畜早已成为人类主要的肉食来源。其次,家马出现在中原地区的最初价值,是作为交通动力而非肉食来源。在中原地区最早大量发现的马集中在殷墟地区用于陪葬或其他祭祀的车马坑内,马与车的组合是其主要功能的体现,马车的出现改变了人类交通史,促进了经济文化的交流,可见家马出现的重大价值是用于驾车,而不像羊、猪等家畜主要用于肉食。《周礼·夏官司马》记载:“丧纪,奉诏马牲。……大丧,饰遣车之马,及葬,埋之。”这里,明确了丧葬时陪葬车马。这也是墓室内罕见随葬马骨而车马坑内的马绝大多数为完整个体的主要原因。从自古至今与人类生活密切相关的“衣、食、住、行”四大方面来划分,无论现实生活中还是用于陪葬或各种祭祀时,牛、羊、豕、犬、鸡等五畜当归类为“食”,而马则归为“行”,如此似乎更容易说明马非《周礼》馈享的六牲之一的原因。

四、结语

根据前文结合《周礼》及两周政治中心区域考古发现的墓葬用牲材料的研究,可知《周礼》中馈享先王的六牲当指牛、羊、猪、狗、鸡、鱼等六种动物,而非东汉郑玄注释的马、牛、羊、猪、狗、鸡等六畜。两周时期墓葬群中,部分规模较大或随葬品较为丰富的墓葬常见有殉牲现象,殉牲种类以六牲最为常见。另外,西周墓葬内常见有蚌、贝和少量的鹿等,但墓葬内用牲的种类与组合不尽相同,与随葬礼器的数量并没有明显的一成不变的等级对应关系,用牲礼仪并非文献记载的用牲种类逐级降杀那么等级森严。故,《国语》《礼记》的相关记载从宏观上反映了周代用牲的习俗及用牲的种类,但关于用牲种类与身份地位的等级对应关系当是一种理想化表达。

从甲骨文卜辞中关于用牲的记载以及殷墟墓葬内用牲的发现可知,商晚期已经常见六牲用于大中型墓葬的殉牲,牛、羊、狗、猪用于墓葬殉牲的做法更早则可追溯至二里头文化时期。用牲种类的稳定形成当得益于家畜的驯养,六牲中的狗、猪、鸡、牛、羊早在新石器时代已先后被驯养成为五大家畜,进而为日常肉食以及各种用牲保障了动物来源。而马,至商晚期才在中原地区被大规模驯养,且其初始的功能是与车组合成为人类提供改写人类交通史的交通工具——马车,即使同样作为牲类,其角色当是与人类生活密切相关的“衣、食、住、行”中的“行”,而非像六牲作为“食”,其功能用途截然不同。故马虽为六畜之首,但非《周礼》馈享先王的六牲。