各界友好 缅怀艾丰(摘录)

@光明日报 【人生难得一导师追忆艾丰先生】作为学者型记者,艾丰极力提倡思考。他把自己的新闻作品集命名为《思考的笔》,其中提出,记者有三个任务:报道、解释、预测。他认为新闻是“五说”行业:最先说话、说自己不甚懂的事情的话、公开说话、迅速说话、还要经常这样说话。记者完成三个任务、做到“五说”,都离不开思考。艾丰常说,做好经济新闻报道,首先要培养高度的社会责任感;其次要围绕事关国计民生的重大经济问题做选题;最后要多参加社会活动,并以“大记者一定是社会活动家”的名言勉励大家在社会活动中写出好新闻。社会活动家,也正是艾丰自己。

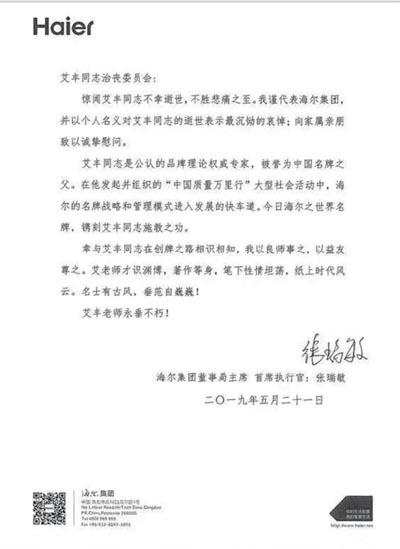

@杨建国 惊闻《经济日报》原总编辑、品牌联盟智库主席艾丰先生先生仙逝,不胜哀痛!作为新闻界的名家典范,无论是“最忌讳把记者称为笔杆子”,还是“做记者最重要的是社会责任感”等教诲,艾老为学者型记者树立了一个标杆。他是中国名牌战略的最早倡导者、名牌理论的先驱和奠基人之一,并曾经发起“中国质量万里行”活动和中国第一个名牌保护组织“驰名商标保护组织”,艾老也被誉为“中国品牌之父"。

@喻国明 惊闻艾丰先生仙逝,不胜唏嘘。他写的《新闻采访方法论》曾经是导引我进入新闻传播学术殿堂的一颗明珠。在后来的亲身接触中艾丰先生将“一位记者到底能够走多远”(我所参加的一次在人民大学举办的关于他成长经历的个人研讨会的题目)的实践演绎得精彩绝伦…一我最喜欢他在《知识、能力和素质》中曾作过的比喻:“知识像树叶,能力像树枝,而素质就像树干。……有的人的失败,并不是在于他的知识不多,能力不夠,而在于当他的知识和能力繁茂起来的时候,他的树干没有粗壮起来,于是凤一吹就倒下了,或者是树干太细,运送的营养不够,树叶和树枝萎缩了。”素质,是人立身于世的基干,艾丰先生就是一个极有高度的典范。

@邱旭瑜律师: 2007年在北大听过他的课,借名造实、借实造名、品牌三性就是他告诉我的!

@噶泽君去年在上海听过艾老的报告,那时候还谈笑风生。真的很意外,老人走好。

@叶子子7998今天送别艾丰会长!您一路走好。您用哲学高度解读人生,想事超然,做事毅然,成事天然!我们晚一辈谨记并践行!

@覃思斋 【覃思斋微语】我之所以敬重艾丰,是因为他是个有思想、有格局、有胸怀、有学识的老报人。从他的文章中,不仅可以了解宏观经济,还可以学到方法论。古人云“位卑未敢忘忧国”,艾丰确实在实践着并成功了。他在某种方面的见解,甚至超过了某些高官和某些经济学家,令人敬佩不已。

@潇远圆梦 晨读,沉思,艾丰老师虽然走了,但是他的哲学思维、新闻思考、品牌战略、生命定位、为人品德、创新能力、务实精神,都是留给后人独具个性的宝贵精神财富,值得研学传承,做一个大写的人。

@张磊1 虽然没有见过,—直记得艾丰老师点评汾酒一句话:有粉不往脸上擦,酒好也怕巷子深。

@每日读报的老郭:还没入行时看的第一本新闻采访书籍就是艾丰先生编写的。先生走好。

@穆峰:深切缅怀艾老师!09年至10年在以艾老师为核心的团队奋斗过,做品牌研究和公关传播。他的音容笑貌至今犹存,他的作品、他的演讲深入浅出,振聋发聩,受益良多!艾老师,一路走好!

@黑嘴鸥一刘德天【艾丰—— 一支思考的笔】改革开放之初,国家为12位名记者出书,其中有艾丰,书名《思考的笔》。艾丰是我国新闻界泰斗之一,我的偶像之_,有幸聆听过他生动精彩的讲课。我收藏着他的书,收藏着对他的敬仰与思念。

@范洪涛 深切缅怀新闻大家艾丰先生!他的著作《新闻采访方法论》堪称经典,深刻地影响了我。他的另一部大作《艾丰经济新闻自述集》,同样闪烁着智慧的光芒。

——基于中国上市公司的经验证据

——记陶瓷艺术大师张义

——旅美作曲家梁雷音乐作品学术研讨会纪要